激发消费潜能是促进经济持续向好的关键

林善浪

【摘要】当前和今后一个时期,中国经济运行面临前所未有的风险挑战。一方面,要加大复工复产的“前期支持”,尤其对服务业复工复产支持和纾困,营造良好营商环境,实施包容审慎治理,保护好企业生产力;另一方面,要采取更多的消费刺激政策,扩大对低收入群体的现金补助,援助受疫情冲击比较大的人群,支持受疫情影响大的薄弱环节消费,为国民经济复苏和增长注入强大的动力。更为关键的是推进消费体制机制改革,扫除消费障碍,把消费潜能激发出来,把人口规模优势转化为市场规模优势,优化需求侧结构,释放经济内在活力。

【关键词】保护生产力 刺激消费 经济活力

【中图分类号】F72 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.12.004

随着复工复产的扎实推进,中国宏观经济正呈现出向常态化复苏的良好势头。但是,当前和今后一个时期,中国经济运行也面临前所未有的风险挑战,世界经济严重衰退,海外市场需求萎缩,国内需求下滑。2020年5月14日,习近平总书记在主持召开中共中央政治局常务委员会会议上指出,“要深化供给侧结构性改革,充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。5月22日李克强总理在《政府工作报告》中也指出,“要实施扩大内需战略”,“提高居民消费意愿和能力”。如何采取更加积极有效的措施,鼓励消费、支持消费,把抑制延期的消费潜力迸发出来,为整个经济提供广阔的市场空间,是实现国民经济持续向好、实现“六稳”“六保”目标任务的重要抓手和关键举措。

面对全球经济不确定性,全力保护企业生产力

COVID-19在全球蔓延的范围和程度出乎意料,2019年底至2020年3月中国是“第一波疫情地区”,从3月中旬开始欧洲、美国等地成为“第二波疫情地区”,从4月开始巴西、俄罗斯、印度、土耳其等新兴经济体逐渐成为“第三波疫情地区”。世界卫生组织总干事警告说:“新冠疫情大流行还远未结束。”新冠病毒可能成为长期问题,很难预测何时可以战胜病毒。COVID-19的全球蔓延,对全球经济影响日益显现。

传染病疫情对经济的影响,大体上有两种观点:一种观点认为,这是短期冲击,不会影响长期趋势。Chou et al.(2004)、Siu et al.(2004)、Hai et al.(2004)、Sander et al.(2009)等学者,对SARS-CoV、MERS-CoV传播及其防控的经济成本进行研究。一些学者研究了传染病对具体行业的影响。Keogh-Brown & Smith(2008)认为,SARS经济影响主要是对零售、饭店、旅馆、旅游和航空运输等服务部门的短期影响,长期影响微不足道的。Dwyer & Spurr(2006)研究了SARS-CoV对澳大利亚旅游业的影响,认为影响是短期的,事后还会补偿性消费。Joo et al.(2019)对2015年韩国爆发的MERS-CoV对旅游和与旅游相关的服务部门的经济影响,加在一起是30多亿美元。Jung et al.(2016)、Lee & Cho(2017)研究了MERS-CoV对韩国消费的影响,认为都不大。国内学者胡鞍钢、李春波(2003)也认为,SARS属于一种暂时性外部冲击,供给能力影响较小。另一种观点是认为,不能只看到具体行业的短期影响,要考虑传染病引起资本流动、商品和服务出口的变化,进而对全球经济的长期影响。Lee & McKibbin(2004)运用G-Cubed模型,考虑了部门之间和国家内部有形资本的粘性与金融资本的灵活性,以及商品和服务出口,认为传染病爆发的经济影响分为两部分:一是“部门暴露指数”,即直接受影响的批发和零售贸易,酒店和餐馆,陆路运输和航空运输等。二是“全球暴露指数”,即通过资本流向和出口变化对其他国家的影响。例如,受SARS冲击的第二年,中国和香港的净资本流出占香港GDP的1.4%和中国GDP的0.8%。因此,传染病对经济的影响,大体上要包括:直接受影响的部门对商品和服务的需求下降;对商品的整体需求下降;直接受影响的部门生产商品和服务的成本上升;国家风险溢价的上升。因而,传染病对经济的影响远远大于直接受影响的行业损失。

COVID-19全球蔓延的短期影响已经体现出来了。处于疫情的国家或地区采取疫情防控措施,限制人员流动和经济活动,冲击了国民经济运行。根据摩根大通全球PMI指数,2020年4月份全球综合PMI、全球制造业PMI指数分别降低12.7、7.5个百分点,主要经济体制造业PMI指数都大幅下跌。IMF在2020年4月发布的全球经济概览中,将2020年全球GDP增速下调至-3.0%,经济衰退的程度将比2008~09年金融危机期间更为严重(见图1、图2)。

COVID-19全球蔓延的長期影响可能是通过全球产业链体现出来(马彩霞,2020;樊宇,2020)。这是因为经济全球化使得各个国家或地区的经济紧密地联系在一起,并处在世界生产的不同产业链上,你中有我,我中有你。尤其是20世纪90年代以来,国际分工日益深化,一个产品生产不是在一个国家或地区内部完成,而是在多个国家或地区分工完成,不是由一个企业完成,而是由多个跨国企业共同完成,全球产业链不断延伸和拓宽。到2018年,全球贸易占全球GDP比重达到45.9%,而体现全球产业链分工的原材料、零配件等中间产品贸易占全球商品贸易一半以上。中国是亚太地区乃至全球中间产品供应链的枢纽,2018年中国制造业增加值占全世界的份额达到了28%以上,在500多种主要工业产品中有220多种产品产量居全球第一。根据麦肯锡咨询公司2019年发表的报告,中国是33个国家的最大出口国,65个国家的最大进口国。一方面,中国一些行业对海外中间产品具有高度依赖性,而且短期难有替代品,如计算机、机械设备、医疗设备、交通设备、光学影像等行业的关键零部件。海外疫情持续蔓延,将影响海外供应商生产,进而制约中国相关行业的复苏。另一方面,海外疫情引发疫情国家或地区需求减少,影响中国产品出口。受失业率上升和疫情阴影的心理作用影响,对疫情国家和地区居民消费需求的影响将持续较长时间。因此,即使未来海外疫情结束以后,对中国中间产品和设备需求的复苏也需要一个过程,对中国消费品需求的复苏也可能存在滞后。

除了疫情的影响外,中国经济发展所面临的国际环境更加复杂、形势更加严峻。经济全球化周期性调整向纵深发展,逆全球化趋势加剧,一些国家试图构建相对独立、完整和安全的国内产业链,掌控重要的、关键的产业环节,面临着全球产业链内化的趋势。以美国为首的少数国家对中国经济、中国企业的打压、遏制进一步加剧。面对复杂的国内外环境,中共中央和国务院提出要做好“六稳”工作,落实“六保”任务。其中,保市场主体是“六稳”和“六保”的“压舱石”。到2019年,全国各类生产经营主体12339.5万户,其中企业3858.3户,个体户8261.0万户。这些生产经营主体是我国城乡居民就业的最主要载体、收入的主要渠道,国家财政收入的主要来源。

在目前这样的特殊困难时期,保市场主体,关键是保护企业生产力。尤其是中小微企业,量多面广,但体量小、实力弱,抗风险能力低,受到冲击最为严重,是当前纾困的重中之重。只要生产能力不遭受大的破坏,国民经济恢复和持续发展的根基就存在。为了帮助企业复工复产和度过难关,各地各部门推出8个方面90项政策措施,包括对小规模纳税人和个体工商户下调增值税率、重点行业减税、延缓缴交企业社保费、免征国有房租,以及到期贷款借新还旧、展期、无还本续贷、减免逾期罚息、下浮利率等。除了落实好已经出台的相关政策外,为保护企业生产力,还需要从四个方面着手。

第一,加大复工复产的“前期支持”,设立中小企业紧急救助资金。中小微企业面临着客户拖延付款、取消订单和现金流断裂等问题,一些服务型中小微企业因防疫管控还无法复工。目前,国家和地方政府出台的复工复产和纾困政策主要倾向于减免税费、贷款贴息、财政奖补等“后期支持”,但复工复产的“前期支持”、“重启性”的支持政策比较少。同时,缺乏财税政策和金融政策的整合性、合力支持的落地机制,使得政策效果大打折扣。例如,企业向银行融资具有刚性的自有资金比例要求,如果企业已进入“资金荒”,就难以获得银行支持,就难以复工复产。在已有纾困政策基础上,要进一步研究和制定复工复产的“前期支持”政策,对以往业绩优和信用好的中小微企业提供紧急贷款,解决“现金流”断裂问题。同时,整合现有部分财政资金和抗疫特别国债,设立中小企业紧急救助资金,专门为“现金流”断裂的中小微企业提供纾困。

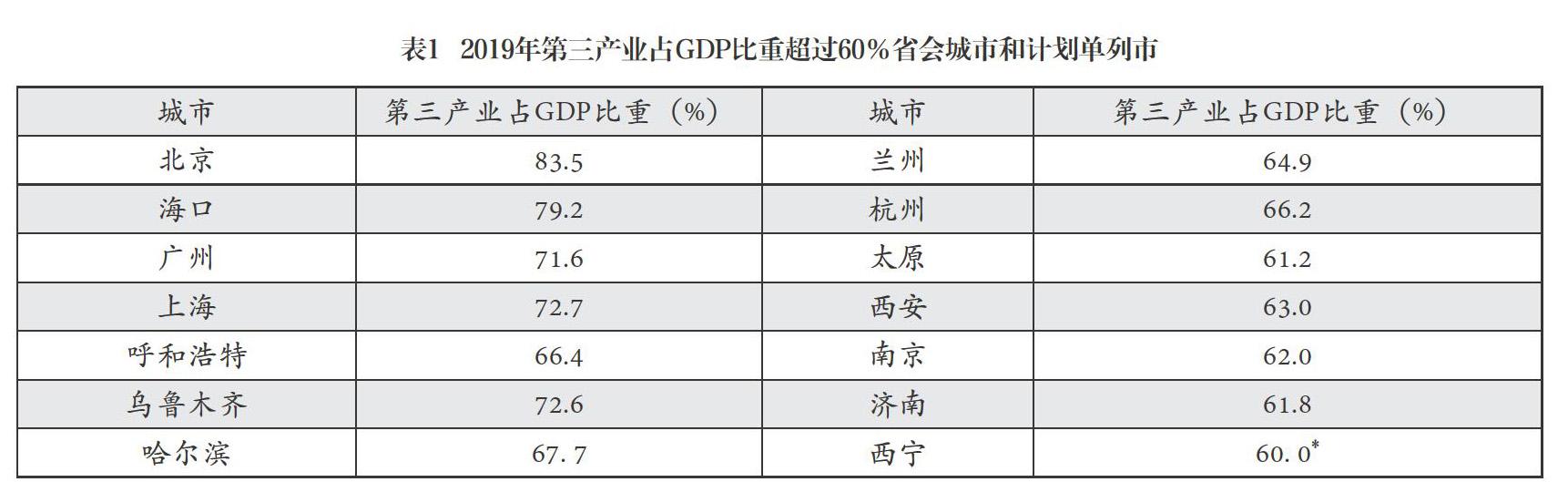

第二,加大对服务业复工复产支持和纾困。从全国看,2019年服务业占GDP的53.9%,占全社会就业人口的46.3%,是国民经济的主体。其中,批发零售、运输物流、住宿餐饮、金融、房地产等五个行业占服务业增加值的60%以上。从地区看,近一半的省会城市和计划单列市的服务业占GDP的比重超过60%,北京、海口、上海、乌鲁木齐和广州超过70%(见表1)。服务业多数行业属于经济学所说的“不可贸易品”,生产和消费同步进行,产业链比较短。在这次疫情中,服务业也是受冲击面最广、影响最深的部门,至今还有不少部门尚未复工复产。在毫不放松常态化疫情防控的同时,应当加大对服务业复工复产的支持和纾困,不仅对整个国民经济稳定发展意义重大,而且相对于制造业,难度也是比较小的。在采取常态化疫情防控措施下尽快恢复服务企业经营;出台服务企业专项纾困政策,对疫情受影响比较严重的交通运输、旅游、餐饮等行业,实行定向减税降费、纾困贷款。

第三,营造良好营商环境,实施包容审慎治理。通过“放管服”改革,在优化营商环境方面已经取得重要进展,但与世界先进水平相比,也存在需要进一步改进的地方。围绕扶持政策落地、纾困措施到位、政府简政放权、服务创新、审批精简、流程缩短等方面,持续优化营商环境。同时,疫情期间企业生产经营出现了不少新现象、新问题。一方面,企业在疫情期间可能未能及时审验换证,各类纠纷增加,也可能临时变更经营范围和经营方式;另一方面,疫情期间以新型信息技术为基础的各种新业态、新模式成为亮点,有些业态可能突破了原有法规监管框架,有些新业态因快速触达临界规模而出现新问题。因此,对市场主体的监管,要实施包容审慎治理,既要划出安全的底线,对发展中出现的问题加以纠正,也要保持治理的包容性,慎重使用罚款、取缔、查封、扣押、冻结等强制性措施,尽可能不影响企业正常运转。

第四,全力支持外向型企业积极应对上下游冲击。两头在外的外向型企业是复工复产最为困难、最为复杂的企业。尤其是海外疫情蔓延,生产企业要谨防海外上游供应商的随时断供的风险,及时扩大原材料库存,及时做好替代原材料的准备,金融机构要及时为生产企业扩大库存提供资金支持。对产成品市场在海外的生产企业,做好国际市场需求减少的准备,及时采取多元化市场战略,拓展没有疫情或疫情比较轻的海外市场,大力开拓国内市场,以多元化市场战略对冲海外市场需求不足的风险。推动外贸企业优化风险管理机制,密切跟踪海外疫情发展态势,多渠道全方位收集疫情信息,开展风险研判,及时传递上下游企业信息,健全信息共享机制。外经贸主管部门要为外向型企业注入更多的、可落地的扶持政策。

采取消费刺激政策,增强经济复苏和增长动力

随着复工复产工作的推进,国民经济呈现持续复苏和改善的态势。生产端恢复较快,2020年4月底,84.6%的企业已达到正常生产水平一半以上,4月份规模以上工业增加值同比增长3.9%。到5月中旬,6大发电集团日均耗煤量已基本恢复到历史同期水平(见图3)。消费逐步回暖,货物消费的复苏快于服务消费。4月份,社会消费品零售总额同比下降7.5%,与3月份比收窄8.3个百分点(见图4)。整体上看,疫情尚未完全结束,消费受到压制,成为国民经济持续向好的关键制约因素。

面对COVID-19疫情冲击,各个国家和地区采取了一系列的纾困政策。一是对受疫情影响企业提供信贷支持,包括貼息与担保、税收延停缴、现金支持等。二是对家庭提供现金补贴,包括一次性现金补贴、新增失业救济金、工资一定比例的补助等。相对而言,多数国家的财政援助更加侧重于对家庭的现金补贴。例如,澳大利亚、美国、加拿大、德国、日本、英国等国现金补贴占GDP的比重达1.4%~6.9%(见表2)。

与国外相比,我国的援助政策,更加侧重于对企业的综合援助。对家庭的援助政策,主要集中在三个方面:一是失业保险。到3月底,我国向230万名失业人员发放失业保险金93亿元。二是困难群众补贴。财政部已安排1560亿元困难群众救助补助资金的额度。三是消费券。各地发放的消费券大体上分为两类:一类是必需品消费券(食物券、超市券),发放对象是低收入者,类似于现金。另一类是可选商品服务消费券(文旅、餐饮、家装、商场打折券),目的是拉动受负面冲击行业的消费。各地发放的消费券更多是可选商品消费券,主要是帮扶本地线下受损的服务业。据不完全统计,截止到4月下旬,各地方政府推出的消费券规模在390亿元。三者加总仅占GDP的0.2%(见表3)。

面对COVID-19疫情冲击,要采取更多的消费刺激政策,着力于推动消费的复苏和增长,为国民经济复苏和增长注入强大的动力。

第一,扩大对低收入群体的现金补助。一是提高城市低保、农村低保、农村五保、国家优抚等四类国家保障对象的保障标准,向城镇失业人员发放现金补助。二是结合脱贫攻坚,对因疫返贫、因病致贫等农村特困家庭发放现金补助。三是对低收入家庭的未成年子女提供现金补助。

第二,援助受疫情冲击比较大的人群。一是对疫情期间因复工复产而集中隔离的人员,减免相关隔离费用,所在单位给予适当补助。二是电信部门对各类学校学生因上网课而产生的上网费用进行减免,教育部门对学生上网费给予适当补助。三是对应届大中专毕业生、研究生,因疫情影响就业,给予现金补助。四是对受疫情冲击比较大的农村养殖户、种植户实施财政补贴、紧急小额贷款援助,帮助他们度过难关,尽快恢复生产。五是对因疫情防控而延迟复工复产的文化娱乐、餐饮、客运、批发、家政、旅游等特定行业,根据延迟时间长短,对经营者实施财政补贴。

第三,支持受疫情影响大的薄弱环节消费。继续支持地方政府出台各类刺激消费的政策,中央财政给予地方政府发放消费券一定补助,重点支持针对餐饮、商场、文化、旅游、家政等生活服务行业的消费券。

深化消费体制机制改革,释放消费潜能

消费需求不足是我国长期存在的问题。在三大需求结构中,消费需求占比从2000年的63.3%下降到2018年的54.3%,最低年份2010年只有48.5%。居民消费需求占支出法GDP的比重从46.7%下降到39.4%,最低年份2010年只有35.6%(见图5)。消费需求占比全球平均水平是60%左右,发达国家在70%以上。就供给侧和需求侧的关系而言,我国长期存在供给侧生产能力过剩,而内需不足。据测算,整个工业部门的生产能力利用率平均仅为64%,远低于美国82%的平均水平(蔡晓成、蔡晓良,2013)。从长远看,激发消费潜能,培育消费新热点,引导消费新业态新模式有序发展,有效扩大内需,是未来推动经济高质量发展、激发经济增长活力的关键环节。

在疫情得到有效控制、经济社会秩序逐步恢复背景下,要把更大的精力用在深层次改革和中长期发展的谋划上,依托巨大的国内市场与完备的产业链,实施消费提升战略,优化需求侧结构,释放经济内在活力。目前,中国是全世界第二大消费市场。根据美国人口普查局数据,2019年社会消费品零售总额62375.57亿美元,而中国为411649亿元,按汇率折算为59672.25亿美元,相当于美国的95.67%。中国有14亿人口,只要下决心推进消费体制机制改革,扫除消费障碍,把消费潜能激发出来,就能够把人口规模优势转化为市场规模优势。

第一,建立和完善消费促进体制机制和政策体系。我国经济发展已经进入一个新阶段,人均GDP突破1万美元,劳动力从无限供给转变为有限供给,劳动收入正呈现大幅度上升的趋势。同时,经济全球化进入周期性调整时期,国际市场环境发生重大变化。这意味着国民经济增长正由过去的投资需求和净出口需求拉动为主转变为消费需求拉动为主。但是,长期存在的重生产、轻消费的体制机制、法规政策日益成为制约消费扩大和升级障碍。适应经济发展新阶段,必须建立和完善消费促进体制机制、政策体系。首先,要在立法和政策上强化消费领域企业和个人信用体系建设,提高消费者协会等组织维护消费者权益的作用,强化消费者权益损害法律责任,健全消费纠纷的诉讼、仲裁和调解机制。其次,完善推进消费结构升级的政策体系,强化产品和服务标准体系建设,促进城乡居民扩大绿色消费、信息消费、教育消费、文化消费、健康消费等发展型、享受型消费。最后,大力发展以新型信息技术为基础的消费新业态、新模式,提高消费便捷性。

第二,持续推动收入分配体制改革。提高收入分配的宏观调控能力,增加低收入群体收入,扩大中等收入群体,提高整个社会的边际消费倾向。完善最低工资标准的动态调整机制,依法推进工资集体协商;完善机关事业单位工资和津补贴制度,建立反映人力资源市场供求关系的工资决定机制和正常增长机制;完善个人所得税制度,动态提高起征点,合理提高基本减除费用标准,适当增加专项附加扣除,强化对高收入者的管理,更好地发挥调节收入分配差距的作用。

第三,完善社会保障体制。通过完善社会保障体制,为城乡居民扩大消费解除后顾之忧。深化基本养老保险、基本医疗保险和失业保险制度改革,持续提高社会保险覆盖面,逐步提高社会保障水平。探索建立低收入群体基本生活现金救助、实物救助和救助服务相结合的社会救助方式,完善动态调整机制。

第四,普遍性降低税费。中国财政收入既有税收收入,也有国有土地出让收入和国有资产利润收入,以及各种专项基金,不同于资本主义国家的财政制度,具有普遍性降低税费的空间和潜力。合理区分基本公共服务与非基本公共服务,深化政府机构改革,加快事业单位体制改革,降低财政负担,为企业和居民普遍性降低税费创造条件。加快推进消費税改革,完善健康、养老、家政等生活性服务业的税收优惠政策。

第五,加大消费领域基础设施建设投入。加快中西部地区、农村地区现代流通、信息网络、服务消费等短板领域基础设施建设,加大对文化、旅游、体育、健康、养老、家政、教育等领域基础设施建设,为扩大消费和结构升级创造良好的条件。

(同济大学经济与管理学院博士研究生黄珺珮对本文亦有贡献)

参考文献

胡鞍钢、李春波,2003,《SARS对中国经济影响的分析》,《中华预防医学会会议论文集》。

戴康、郑恺,2020,《全球疫情如何影响中国产业链》,《广发证券研究报告》。

马彩霞,2020,《疫情冲击跨国投资,全球价值链脱钩或加速》,百家号,3月12日。

樊宇,2020,《“中国引擎”重启提升全球产业链抗风险能力》,新华网,3月17日,http://www.xinhuanet.com/2020-03/17/c_1125724709.htm。

蔡晓成、蔡晓良,2013,《中国经济生产能力利用率周期性研究》,《中国经济规律研究会第23届年会暨第2届全国马克思主义经济学论坛》。

Chou, J., Kuo, N. F. & Peng, S. L., 2004, "Potential impacts of the SARS outbreak on Taiwan's economy", Asian Economic Papers, 3(1), pp. 84-99.

Dwyer, L., Forsyth, P. & Spurr, R., 2006, "Effects of the SARS Crisis on the Economic Contribution of Tourism to Australia", Tourism Review International, 10(1-2), pp. 47-55.

Hai, W., Zhao, Z., Wang, J. & Hou, Z. G., 2004, "The short-term impact of SARS on the Chinese economy", Asian Economic Papers, 3(1), pp. 57-61.

Joo, H., Maskery, B. A., Berro, A. D., Rotz, L. D., Lee, Y. K. & Brown, C. M., 2019, "Economic Impact of the 2015 MERS Outbreak on the Republic of Korea's Tourism-Related Industries", Health security, 17(2), pp. 100-108.

Jung, H., Park, M., Hong, K. & Hyun, E., 2016, "The impact of an epidemic outbreak on consumer expenditures: An empirical assessment for MERS Korea", Sustainability, 8(5), p. 454.

Keogh-Brown, M. R. & Smith, R. D., 2008, "The economic impact of SARS: how does the reality match the predictions?", Health policy, 88(1), pp. 110-120.

Lee, A. & Cho, J., 2017, "The impact of city epidemics on rural labor market: The Korean Middle East Respiratory Syndrome case", Japan and the World Economy, 43, pp. 30-40.

Lee, J. W. & McKibbin, W. J., 2004, "Globalization and disease: The case of SARS", Asian Economic Papers, 3(1), pp. 113-131.

Lund, S. et al., 2019, "Globalization in transition: The future of trade and value chains", McKinsey Global Institute.

McKibbin, W. J., 2004, "Economic modeling of sars: The g-cubed approach. In Prepared for handbook on the rapid assessment of the economic impact of public health emergencies of international concern", World Health Organisation.

Pitman, R. J., Cooper, B. S., Trotter, C. L., Gay, N. J. & Edmunds, W. J., 2005, "Entry screening for severe acute respiratory syndrome (SARS) or influenza: policy evaluation", Bmj, 331(7527), pp. 1242-1243.

Sander, B., Nizam, A., Garrison Jr, L. P., Postma, M. J., Halloran, M. E. & Longini Jr, I. M., 2009, "Economic evaluation of influenza pandemic mitigation strategies in the United States using a stochastic microsimulation transmission model", Value in Health, 12(2), pp. 226-233.

Siu, A. & Wong, Y. R., 2004, "Economic impact of SARS: the case of Hong Kong", Asian Economic Papers, 3(1), pp. 62-83.

責 编/肖晗题