竞合:超越传统安全化理论的新分析框架

【摘要】鉴于系统理论研究夸大了体系对单元的冲击,忽略后者对体系的影响,而单元层次理论建构一直面临内容无所不包、过于具体化、复杂化、主观随意性大等多重困难。首先,通过从外交政策分析转向安全问题研究,让国家回归为理性行为体及解决单元是否具有稳定偏好的问题。其次,通过系统与单元的安全互动——安全化过程中的双层竞合,解决哥本哈根学派安全化理论中体系作用缺失问题。最后,通过再定义安全,找出单元内部竞合过程中稳定的变量,避免对外政策分析学者失败的“窠臼”,并由此推导出安全的强度与烈度、领导人注意力、资源及资金分配、政治共识及社会认同这五个可观察、可检验与可重复的变量,弥补国际关系研究中有关“行动过程”的缺口,实现对哥本哈根学派安全化理论的超越。

【关键词】安全化 双层竞合 哥本哈根学派 跨层次理论整合 竞合主义

【中图分类号】D80 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.11.008

自从肯尼思·沃尔兹(Kenneth Neal Waltz)1979年出版《国际政治理论》一书,确立系统理论的主导地位以来,大多数国际关系理论学者仍沉湎于从最广泛的角度来研究国家行为,在国际体系的总体范畴内分析各国间的“整体”或“系统”关系,将各国置于国际政治、国际战略和经济体系之内,努力探索国际体系和国际环境通过何种方式影响一国在世界上的地位。但是,系统理论研究夸大了体系对“单元”或“行为者”的冲击,忽略后者对体系的影响。如果过分强调各国受国际体系左右,留下的印象会是,众多国际体系中的“单元”或“行为者”之間没有区别,均是千人一面、功能同一、重复彼此行为的同类单元。有关国家的假定抽象掉了单元属性的多样性,忽略了影响国际关系的关键方面——国内政治,将复杂的国际关系现实过于简化。[1]40多年来,被沃尔兹故意忽略掉的单元属性及互动,被诸多学者一再捡起(譬如外交政策分析、新古典现实主义等),但总体而言均未取得实质性突破。本文从双层竞合的视角,通过完善哥本哈根学派安全化理论,以解决国际关系研究中行动过程缺口和外交政策分析的不足。由此,建立超越哥本哈根学派安全化理论新的分析框架,是理论突破的关键。

在分析哥本哈根学派安全化理论固有缺陷之前,需对前述问题进行一个简单的回顾及梳理。鉴于系统分析理论的缺陷,跨层次理论整合便浮出水面。为此,罗西瑙(James N. Rosenau)的联系政治、多伊奇(Karl Wolfgone Deutsch)和哈斯(Ernst B. Hass)对欧洲一体化的研究、基欧汉(Robert. O. Keohane)与约瑟夫·奈(JosephS. Nye, Jr.)强调的相互依赖与跨国关系、官僚政治模式以及卡赞斯坦(Peter J. Katzenstein)和克拉斯纳(Stephen D. Krasner)所使用的国家力量概念等研究,都是试图将国内政治与国际政治联系起来的学术努力。

另外,还有一种思路是通过单元层次的回落——外交政策分析,来实现跨层次理论的整合。但由于外交政策变化随意性太大,研究面临多因素、多层次、多学科、具体化、复杂化、主观随意性大等多重困难,加上内容无所不包、方法无所不及,导致研究的难度越来越大,最后难免成为失败的研究。

跨层次理论的整合,最成功的应该说还是罗伯特·普特南(Robert D.Putnam)的双层博弈理论(Two-Level Games)。但该理论仅是分析国际谈判成熟的理论,限制了理论应用的有效范围。加上双层博弈理论对国际体系的制约作用及其重要性都存有明显的忽略,使之无法成为国际关系理论;同时,普特南重视国内、国际双层博弈,却忽视了国内、国际双层合作。由此,本文把双层博弈理论发展成双层竞合理论(Two-level Co-opetition)。[2]如此一来,单元如何与体系层面竞合呢?单元间及其与系统何时会产生频繁的互动?这是本文要解决的核心问题。

安全化:单元、体系间的安全互动

很明显,当面临安全威胁时,单元间及其与系统的互动最明显、最直接。很遗憾之前的相关研究均未从安全角度来思考,因而进展不足。海伦·米尔纳(Helen Milner)主张从“体系制约国家行动”向“双层博弈”转移,从国内和国际结合的角度建构理论。她用国内行为体的政策偏好、权力共享制度,以及信息分布三个因素来说明、解释国家并非单一行为体,而是多头政治及其对国际合作的影响。[3]米尔纳从国内因素来分析国际合作难免又落入了外交政策分析的“窠臼”。如前所说,政策分析面临多重困难,正是理论建构之大忌。更重要的是,理论的建构最根本是要分清普遍性与特殊性、必然性与偶然性的区别。若试图通过一个宏大的理论解释一些特殊性或偶然性,即使付出百倍努力也不会有巨大收获。简约(parsimony)、抽象(abstraction)、雅致(elegance)和宏观(macrography)应是所有大理论成功建构的前提及标准。

与传统主流国际关系理论不同,针对对外政策分析(Foreign Policy Analysis, FPA),学者试图对国际关系理论主流范式在三个方面提出根本性挑战。第一,FPA挑战单一行为体的概念,打开国家这个“黑匣子”(black box)。第二,FPA挑战国家是理性行为体的假设,提出有限理性的普遍意义,将许多研究指向所谓非理性的外交决策上。第三,FPA挑战 “国家利益”概念,将国家不同行为体的利益、目标和关系,及国内多重利益博弈和决策者观念在对外政策制定过程中的作用,作为研究重点。[4]

传统主流国际关系理论均有一个默认假设——国家为单一理性行为体(unitary rational actor)或“一般行为体”(actor-in-general),且是国际关系中最重要的行为体。与一般行为体理论(Actor-general Theory)的视角不同,对外政策分析学者认为,国际关系变化的根源在于,制定外交政策的个人或组织的决策者(human decision makers acting singly or in groups)并不能用抽象的国家概念来代表。研究外交政策要对具体行为体(actor-specific),如决策者和决策组织,包括体系、单元状况等进行具体分析。[5]那种试图将国际关系大理论(grand theory)的研究方法应用到具体行为体的研究是非常困难的。因为具体行为体的特点是具体性(concrete)、关联性(contextual)和复杂性(complex),而简约性(parsimony)并不是好的具体行为体理论(actor-specific theory)所必需的。[6]

何况,决策者在作出对外政策决策时的心理过程、价值判断过程属于外交政策决策过程的“黑匣子”内的“黑匣子”。在现实中,没有确定的、客观上可把握的国家利益。国家或政治制度不会自己主动表达自身需要,国家利益存在于决策者和我们每一个人的认知中。[7]所以,判定追求何种外交目标和选择何种外交手段是一个主观性巨大、随意性很大的过程,无法通过大理论来实现具体问题,或对特殊性和偶然性现象进行合理或准确的解释。因此,若要建构跨层次理论,仍需在简约性、抽象性,且必须让国家回归理性行为体等方面做足功夫。

问题在于,国家到底在什么时候能回归理性呢?彼得·埃文斯(Peter B. Evans)发现,当涉及国家安全的时候,国际体系的逻辑和政府自主权会表现得十分突出,而在那些事关国内经济和对外贸易的问题上,选民的压力所起的作用则更加明显。[8]鉴于生存是国家或政权的最基本需求,安全通常是外交政策中的首要及優先目标。只要涉及安全问题,国家的战略决策及决策者必然回归理性。“这种理性的属性,可以说是贯穿于自《孙子兵法》以来的各种战略学说的理念之中。”[9]从双层博弈理论来看,在外交谈判中,谈判方不是内部完全一致的单一理性行为体。所谓国家利益,实际上是国家领导人对国内各种集团的利益诉求的折中。但当让外交决策者在生存或死亡、胜利或失败、获得或失去的两分法中选择时,国家利益的概念也展现了分析决策和指导行动的意义。即,在明确的国家核心利益或根本目标的情况下,国家才会回归理性行为体。因此,在国家最优先的安全事务上,仍存在理性行为体的理论分析基础。这样,就找到研究单元的稳定偏好,为之后的理论推陈出新奠定了必要基础。

进而,对国家或单元来说,系统或环境的压力或提供的空间、机会是确定的、客观的,这就是通常所说的“客观安全”;对国家或单元来说,对系统或环境的压力或提供的空间、机会认识又是主观、自我判断的,这是通常所说的“主观安全”。客观与主观的相互作用、系统(环境)与单元(国家)的双层竞合,主体间的互动与建构,才最终实现“安全化”过程。简言之,正是“安全化”过程实现了系统与单元层级的互动与交流。

安全化过程可以分为两个阶段。

第一阶段,系统及其结构对单元的约束或鼓励作用,使单元(国家)的选择限定在一定数量的可行途径与方法之内。笔者提出“能量场”的概念,来解释系统对单元的作用及影响。“能量场”又可分为“正能量场”和“负能量场”。正能量场是系统及其结构给单元(国家)提供成长的动力、发展的活力及安全保障的场景,特定的系统结构也给单元提供适当的机会,或可行的选择;负能量场系统及其结构消耗单元(国家)的成长动力、活力及安全保障的场景,系统的结构使该体系单元的选择受到限制。正能量场时,系统与单元是合作关系;负能量场时,系统与单元则是竞争关系。

第二阶段,单元对系统及其结构,与自身内部威胁的认知、反应及反馈。单元(国家)对系统、其他单元或自身威胁的反应、反馈又进而影响或塑造系统、其他单元的行为。这又分为“正反馈”与“负反馈”。对系统刺激的正反馈就是肯定、继续和强化现有秩序,并实现一种良性互动与循环,成为系统的促进和合作者;负反馈则是要否定、修正和变革现有秩序,抗拒消除干扰的行为,是恶性互动与循环,是系统秩序的变革者与竞争者。

从竞合视角看,安全化第一阶段表现为国际层次对权力、制度及文化的竞合结果所形成的一种体系结构对单元的约束或鼓励作用;第二阶段表现为单元(国家)对自己在国际体系中位置及环境的认知,及对单元内部威胁的认知与反应。总之,系统与单元(国家)间的安全互动实际也是一个双层竞合过程。因此,从安全互动视角,单元对体系的影响就能迎刃而解。单元如何应对安全威胁,涉及到对安全威胁的认知及建构。简单地说,是一个安全化过程。这方面走在最前列、最具影响、最有解释力的是哥本哈根学派安全化理论。

哥本哈根学派安全化理论的得与失

体系层面的压力或威胁很容易被单元所感知,进而被单元所界定。但随着安全研究从传统安全向非传统安全研究的转型,经济、社会和人的安全成为安全及其研究的重心。这意味着安全越来越多地从“客观安全”转向“主观安全”,是一种被主观认知建构的安全。这方面,取得突破性成就的是哥本哈根学派(Copenhagen School)的安全化理论。该派理论解决了经济、社会等问题如何成功演化为国家安全问题,从而实现安全研究从传统专注于的军事安全、政治安全向非传统安全的扩展,拓宽了安全研究的新视野。

与其他安全化理论不同,哥本哈根学派安全化理论具有一套成功的理论分析框架。其中,安全化(securitization)/去安全化(de-securitization)是哥本哈根学派的核心概念,针对后冷战时代安全研究及议程的扩大,由此形成了一整套以该学派的概念体系和分析方法为代表、系统完整、独具一格的新国际安全理论。

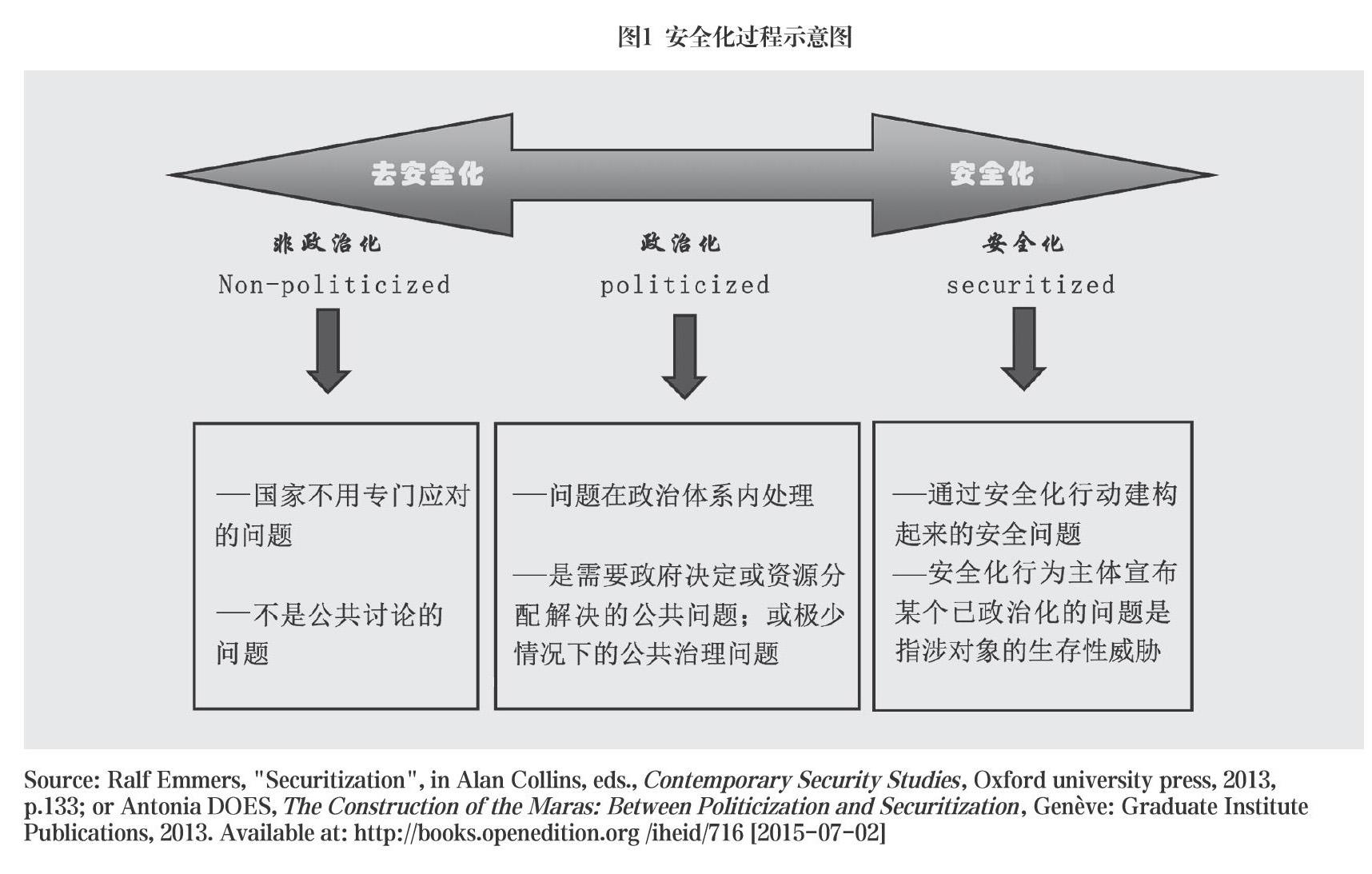

哥本哈根学派认为,“安全”是一种超越一切现有政治规则和政治结构的途径,实际上是一种特殊政治或超政治的问题。“安全化”(securitization)因此可以被视为一种更激进的“政治化”版本。从理论上讲,所有的公共问题(public issue)都可能被置于非政治化(non-politicized,国家并未涉及它,也未以任何其他方式引发公共争论和公众决策)——政治化(politicized,这些问题是国家政策的一部分,需要政府的决心和资源配置,或还需一种不同以往的公共治理体制)——安全化(securitized,这些问题作为“存在性威胁”被提出,需采取紧急措施,及能够证明这些措施固然超出政治程序正常限度但仍不失为正当的范围)的过程。[10](见图1)所以,安全化是“指涉对象”(客体,referent object)不断被“主体”或施动者(securitizing actor or agent)建构成生存性威胁(existential threats)的过程,同时又是一个主体通过安全化动议(securitizing move),不断说服“听众”(audience)接受并形成共识的过程。

余潇枫认为,安全实际是一个公共问题,形成过程首先是社会化(认同普遍化)过程,其次才是政治化过程。政治化与社会化是公共问题向安全问题转变的不同路向的升级,最终它们将整合在一起并“超越一切政治规则和政治结构”的时候,与“武力”不相关涉的安全问题在“安全化”过程中就被升级为“国家安全”。[11](见图2)

传统安全研究是在与主要的安全政策主体相同的框架中展开的——讨论威胁是否客观存在,试图衡量其严重性并设计最佳对策。而哥本哈根学派的安全化理论建立了次一级的体系来观察安全研究中的主要行为主体的行为。它研究安全事件是如何被行为主体间制造出来的。

安全行为是安全化主体(securitizing actor or agent,又译“施动者”)与“听众”之间——更确切地说是在这个单元的内部——进行谈判的结果(见图3)。安全化主体因此可能获得超越原本约束施动者行为规则的权力。通常,安全化主体把威胁说成无法用常规方式应对,[12]并因此有权使用非常手段来保卫指涉对象免于生存性威胁。如果安全化主体可以擅自宣布或试图以“安全”名义,通过非常规手段实现其目标,但仍然无法获得政治共识和超越原本约束施动者行为规则,被迫从安全化退回到政治化进程,即意味着是失败的安全化。

“哥本哈根学派”明确提出安全不仅仅意味着武力使用,而是一种特殊类型的“主体间性”(intersubjective)政治或过程。成功的安全化不但由安全化主体决定,而且由安全“言语-行为”的听众所决定,即这些听众是否认同并接受对一种共有价值造成“生存性威胁”。因此,安全既不是主体——一种意识到存在的威胁,又不是客体——一种真正存在的威胁,最终安全是社会的、主体间的建构。

总而言之,哥本哈根学派安全化理论摆脱以往军事和国家实力的分析路径,在安全概念重构进程中拓展了安全研究议程,适应了后冷战及全球化时代安全概念内涵扩大的趋势。同时,哥本哈根学派安全化理论也面临诸多批评及缺陷。

哥本哈根学派“安全化”理论导致安全的泛化,及应对上的失焦。哥本哈根学派对安全化的描述是,只要“把一个公共问题贴上安全标签以赋予其最高优先权,施动者就可以要求一种权力,以便通过非常措施应对威胁”[13]贴上安全的标签,它就成为一个安全问题,这直接导致了安全的泛化。安全由此被當作一个“筐”,几乎什么都可以往里面装。这使得非传统安全问题的淸单越拉越长,包罗万象、无所不及。[14]安全范畴的泛化,将使这一范畴脱失必要的“硬壳”,放松人们对于可能发作的严峻事态的必要警惕。[15]

当然,即便贴上安全标签也未必真管用。最典型的例证,是美国总统特朗普处理阿片类药物滥用危机(opioid epidemic),以及美国南部边境非法移民问题,而且这两个事例都被写入特朗普任期内第一份《国家安全战略报告》,但特朗普在将它们纳入安全化过程时却面临了两种境遇。

应对阿片类药物危机时,特朗普成功将之安全化,哥本哈根学派安全化理论是能够对其进行解释的。2017年10月26日,特朗普宣布,因阿片类药物上瘾和滥用危机严重,美国正式进入全国公共卫生紧急状态,将阿片类药物滥用安全化。该事件的阻力较小,收效显著,美国联邦政府在2018年成功获得了60亿美元新增拨款,以应对此危机。

但是,2019年2月15日,特朗普总统以边境安全和南部边界人道危机为由宣布国家紧急状态,试图绕过国会调集联邦政府其他预算的数十亿美元用于建立隔离墙,阻止中美洲的非法移民进入美国。对此,不仅民主党强烈反对,美国16个州还为此起诉特朗普行政当局,美国加州联邦法官则发布永久禁令,禁止特朗普政府用军费修墙。更关键的是,特朗普不惜在此问题上与国会民主党人对峙并引发联邦政府长达35天(美国史上最长)的政府停摆。即便在特朗普总统抽调了五千多名现役军人,并派送两千多名国民警卫队官兵去增援的情况下,他自2017年就职以来三年多时间里却始终未拿到所需的建墙资金。这是安全化失败的案例,也是哥本哈根学派安全化理论无法解释的。这说明哥本哈根学派安全化理论有待进一步精细化,其解释力也需要提升。

“刚性安全”不需要安全化过程。相比环境、网络、信息等“隐性安全”,军事冲突、恐怖主义、恶性传染性疾病等类似的急剧性、杀伤性、规模性的生存性威胁与冲突,不需要说服听众,同样也不需要安全化过程。当然,隐性安全也可以转变成刚性安全。当隐性安全产生恶性、大规模、高烈度爆发时也就转化成了刚性安全。哥本哈根学派安全化过程针对隐性、潜在安全问题未雨绸缪较为适用,但适用范围似乎有限。

奥利·维夫(Ole Waever)的“去安全化”(de-securitization,又译“非安全化”)概念存在语义含糊与自相矛盾。维夫认为,由于安全化往往要求赋予处理安全问题更大的特权,极易导致不民主的情况出现,因此并非“安全越多越好”。所以,安全应当被视为是消极的,是作为处理常规政治问题遭遇失败时不得已的措施。[16]同时,过度安全化会使国内社会变得僵化,制造出一种强制性高压的恐怖政治,最终会破坏经济,扩大与具有不同意识形态的邻国之间安全困境的强度。避免过度和非理性的安全化,是一个合法的、具有相当重要意义的社会、政治和经济目标。正因如此,奥利·维夫又提出了一个“去安全化”的概念。“去安全化”是“安全化”的相反过程,是将一个事件脱离关于安全的威胁——危险情态(threat-danger modality)而进入正常的政治逻辑,回到正常的公众讨论领域,从而使得妥协、解决和辩论在更大的范围内成为可能。[17]但是维夫同时也认可,一旦某些事被定义为(国际)安全事务时,该问题就会超越其他任何事务,成为最重要的问题,并获得绝对优先(priority)的地位。简单而言,安全问题远远不同于社会问题与政治问题,而是压倒一切政治问题与社会问题的议题。[18]

如此重要、如此严重的问题,是否能一“去”了之呢?当然,或许维夫所设想的是,不排除那种通过政治操作,将“伪安全”(Fake Security)问题变成国家安全事务的问题。既然是政治操作,解决“伪安全”也只能用政治的办法。但有一点必须清楚,真正的安全,无论传统还是非传统安全——譬如2001年美国“9·11”恐怖袭击、2003年中国的非典(SARS)疫情、2014年西非的埃博拉(Ebola virus)疫情及此次全球大流行的新冠肺炎疫情,都不得不面对紧迫性、优先性应对的现实,是“去”也去不掉的。因此,“去安全化”存在严重歧义,并对安全概念本身造成了严重曲解。

更为重要的是,理解安全问题同样不能排除体系因素,否则又会走向另外一个极端。因此,需要结合“双层竞合”理论进一步思考体系与单元间的安全互動,才能解决哥本哈根学派安全化理论中体系因素缺失问题,才能更进一步理解单元与体系的安全互动。巧合的是,把这两个理论结合起来,不仅实现了对哥本哈根学派安全化理论的超越,同时也进一步自然且成功地解决了跨层次理论整合难题。

安全化过程也是竞合过程

哥本哈根学派安全化理论在作出巨大贡献的同时,也存在种种缺陷。因此,需要对安全化理论或过程进行进一步的研究。笔者认为,安全化过程,就是国际、国内,系统与单元及单元内部双重竞合过程。正如前文指出,系统与单元安全互动过程中,在第一阶段,单元(国家)与系统或单元间的安全互动是一个竞合过程;在第二阶段,是单元(国家)对系统或单元间互动的认知,及对单元内部威胁的认知及应对,进而提出相应安全政策及优先方向。因此,安全化的过程也是一个竞合过程。

首先,安全是威胁强度及情势的识别与判断及竞争的过程。安全从程度上看,是从安全问题,到安全威胁,再到安全危机,最后成为国家安全或国际安全事务的过程(见图4)。

1.安全问题(Security Issue)阶段。安全问题包括刚性安全,也包括潜在的隐性安全;包括传统安全,也包括非传统安全;包括军事、政治问题,也包括经济、社会、环境等领域的问题。

2.安全威胁(Security Threat)阶段。安全问题强调危险的兆头或迹象。是对威胁的判断,既可能包括客观的威胁,也可能是主观的认知。

3.安全危机(Security Crisis)阶段。安全危机指已处于特别危险的境地,即将发生祸害的紧要性及决定性的关头。一旦出现安全危机,国家或政府必然会有紧迫性动作,政府的决心、政策和资源配置会立即跟上,付诸行动。

4.国家安全(National Security)阶段。国家安全阶段则指由威胁或危机上升为国家政治议程中的最优先目标(top priority),并被迫采取特别手段、紧急程序应对的优先议程。同时会制定一个不同于日常公共治理的应急体制,调集整个社会力量和资源来共同应对。

5.国际安全(International Security)阶段。国际安全阶段则指由威胁或危机向国际间扩散,成为跨国家间的威胁、挑战或冲突。

从安全问题到安全威胁阶段,可能属于社会化阶段,也可能属于政治化阶段,而安全危机阶段之后,一定是政治化阶段,需要政府的决心、政策和资源配置。一旦进入国家安全和国际安全阶段,就是“超政治化”阶段,相关事务成为国家或政府的最优先目标,甚至会采用特殊手段获得必要的社会资源,及动员全社会的力量。

哥本哈根学派认为安全化是通过“言语-行动”(speech-act)途径来实施。在安全化过程中,话语发出者便是安全化行为施动者(agent),话语接收者则是听众,安全的定义依赖于其在话语中的成功建构。安全化则是听众通过话语媒介不断接收施动者传递信息的实践过程。“言语-行动”发生只能存在或出现于从安全问题到安全威胁阶段,而安全危机阶段之后,一定是政治行动,甚至是国家或国际行动阶段。这再次印证了本文作出“哥本哈根学派安全化对隐性、潜在安全问题未雨绸缪较为适用,但适用范围似乎有限”的判断。

而真正的安全研究,则应更多地关注从安全危机到国家安全或国际安全阶段。因此,安全事务首先是一个威胁强度竞争与识别的过程。对于2001年美国“9·11”恐怖袭击、2003年中国非典疫情、2014年西非的埃博拉疫情等,无人否认它们属于安全问题,原因在于其爆发强度、危险程度、应对紧迫度均接近、甚至超过了战争带来的安全问题。也就是说,真正意义的安全要回归其概念,它具有优先性、紧迫性、非常规性、价值性、生存性、现实性及整体性7大特点。[19]尽管特朗普政府费尽心机把边境移民当作优先性问题对待并将之安全化,但美国南部边界移民对美国至少不具有紧迫性、生存性的挑战,因此特朗普政府无法获得政治共识及其所奢望的非常规性手段,也就无法实现超政治化,而只是一次典型的、失败了的安全化。

其次,安全化过程意味着对最高领导人的注意力与时间的竞争。安全表现出一种危急状态。为了避免威胁扩散,就要求最高领导人改变日程及工作重心,甚至导致其取消出访或中止外访等重要外事活动,抑或宣布国家处于紧急状态,全力以赴进行危机管理。最高领导人对安全问题危机管理的各个环节进行指挥、控制和协调,并作出最后决策。情报单位必须向最高领导人提供各种预警信息,政府各部门则提供种种危机预案,供领导人进行亲自部署或对比选择。通过危机管理,以控制局势,缓和矛盾,降低威胁或安全危机升级的风险,特别是避免威胁或冲突的扩大、升级与蔓延。因此,可以从最高领导人的注意力与精力占用时间比例来判断公共事件的安全化进程。

再次,安全化还意味着对资源及资金分配的竞合。安全意味着资源的分配与投入。虽然安全是作为一种纯公共产品而存在,但是任何国家或社会的财力资源及其他资源总是有限的。而且,由于国家安全的投入本身并不能构成利润增值,反而是国民财富的净扣除或净流失。因此,如何更有效、更合理地配置和使用这些有限资源来解决国家面临的安全问题,其重要性和必要性显得尤为突出。这里除了竞合,必少不了合作。

与美国总统特朗普无法得到所需要修建南部边界墙的资金不同,2001年“9·11”事件后,美国国家资源、资金迅速向反恐倾斜,“反恐”迅速上升为美国国家安全战略和对外政策的核心和首要目标。事件发生后,美国国会紧急拨款400亿美元,以控制灾难之后的局势、打击恐怖分子和加强本土安全。当年10月8日,美国总统小布什便以行政命令成立“国土安全办公室”与“国土安全委员会”,以协调各个机构的反恐工作。2002年11月25日,布什在白宫签署成立国土安全部的法案,成立由海岸警卫队、移民和归化局和海关总署等22个联邦机构合并而成的美国国土安全部,年预算额为近400亿美元,工作人员达17万人之多,是自1947年美国组建国防部以来最大规模的政府改组。另外,检审和改革国家情报机构,通过《情报改革与防止恐怖主义法》,设立统管全国15个情報机构的国家情报总监(Director of National Intelligence)和专门的国家反恐情报中心,试图加强和整合比较混乱分散的情报力量。2002年10月1日,正式建立了北方司令部,专门负责美国本土安全,且直接位居美国五大战区司令部之首。奥巴马总统上台后还调整国家安全委员会,将国土安全部部长、司法部部长、能源部部长和美驻联合国代表吸收为该机构的正式成员。伴随成员扩充,国家安全委员会的职能也进一步扩张,从传统的外交、军事等领域拓展到“跨部门”的“21世纪问题”,如网络、能源、气候变化等问题,使这一国家安全决策机构“更大、更强、更具灵活性”。[20]

不仅如此,更大的投入是在“9·11”事件后美国在全球范围内掀起的反恐战争上。据美国国会研究处(Congressional Research Service)报告,在过去13年(2002~2014的13个财年)的反恐战争中总计支出相当于占美国2013年GDP总量的9.5%(约1.6万亿美元),意味着13年间每天花掉3.37亿美元,每分钟烧掉超过23万美元的军费。[21]不管美国总统奥巴马多么不情愿,据美国国防部透露,美军从2014年8月开始空袭伊拉克境内的伊斯兰国(Islamic State,简称IS),至2015年6月已经耗资超过27亿美元($2.7 billion),相当于每天超过900万美元。[22]

不过,尽管恐怖主义是众所周知且不言而喻的安全问题,但仍有一些人对美国的反恐提出了有力的质疑。迈克·辛恩(Mike P. Sinn)认为,在自“9·11”恐怖袭击之后十年里,大约3000位美国人因恐怖袭击失去了生命,约等于平均每年损失300人,这显然是一个悲剧性数字。然而,美国每年有70万人死于心脏疾病,55万人死于癌症,16万人死于中风,等等。美国联邦政府每年投入约1500亿美元用于反恐,但是政府应对最可能的死因——心脏病,却只投入了20亿美元,而对死因排名第三位的中风,政府只投入了3亿美元用于这方面的研究。他同时指出,美国政府对每个癌症患者的研究投入只有1万美元,却为每个反恐受害者花费超过5亿美元的支出。作者因此得出结论,美国反恐的财政支出是防范任何其他死因的5万倍![23]美国《大西洋月刊》(The Atlantic)记者康纳·费里得斯多夫(Conor Friedersdorf)同样指出,“9·11”事件发生的同一年,美国有71372位患者死于糖尿病,29573人死于枪支案件,13290人死于酒后驾车事故。若从更长远时间段来看,1999~2010年间(此间还包括美国史上最大的恐怖袭击在内),恐怖袭击仍只造成大约3000个美国人的死亡,而同时段内,美国大约有36万人死于枪击,约15万人死于酒后驾车的交通事故。也就是说,在同一时间段内,枪支犯罪威胁美国人生命安全的程度超过恐怖主义的100倍,酒后驾车则超出恐怖主义威胁的50倍![24]

另外,再据全球最大的恐怖袭击跟踪组织——马里兰大学恐怖主义及应对策略全国研究联盟(START)的报告称,若不包括“9·11”事件,美国在1970年和2010年之间死于恐怖袭击的不到500人。其中,从1991年至2000年,美国平均每年有41.3起恐怖袭击。而2001年之后,从2002到2010年美国受攻击的数量下降到平均每年16起。2005~2009五年间,世界各地美国人被恐怖分子杀死的共有158人,平均每年有16人在美国之外的地方被恐怖分子杀害(见图5)。[25]罗纳德·贝里(Ronald Bailey)由此推算出美国人在海外被恐怖分子杀死的几率大约是两千万分之一,但美国人在海外每年死于车祸的风险是一万九千分之一,被雷击的可能性是五百五十万之一。也就是说,2010年的前五年,海外美国人死于被雷击的可能性是死于恐怖袭击的四倍![26]

作者再以美国传统基金会公布2001年9月以来的39起(其中23起恐怖颇有可能)被挫败恐怖阴谋来计算,即便上述恐怖袭击全部成功并以每起杀死100个美国人计算,那么10年来最多不过2300人,约等于每年230个美国人被恐怖袭击杀害——是1970年至2010年之间恐怖袭击死亡率的10倍,那么在美国国内死于恐怖袭击的概率大约也不过是一百七十万分之一。

由此可以得出,国家安全问题和公共问题是否拥有被安全化的资源分配或资金投入,及足够高的政府重视程度,其效能和结果简直是天壤之别!国家资源的稀缺性及有限性,决定了真正的安全目标不可能泛化,同时也决定了安全化过程也是资源、政策竞争过程。

最后,安全化是对政治共识、社会认同的竞合过程。分析外交决策理论中官僚政策模式得出,政府的决策和行动必然是国家内部不同利益的部门、政党(集团)或官僚间政治上竞争合作及谈判妥协的结果,政策选择并不是作为解决问题的方案而被选择的,而是不同部门、不同层级的官员间及其所代表的不同利益群体的竞合,是讨价还价的结果。

应该说,哥本哈根学派安全化理论认为安全化是从非政治化到政治化、再安全化的过程,严格来说是体制内的共识竞合过程。如前所述,安全也是一个“公共问题”从“非社会化”到“社会化(即认同普遍化)”的社会建构过程,严格来说是体制外或社会共识、认同竞合与形成过程。

海伦·米尔纳认为,有三类行为体存于国内政治之中。第一类行政机构(比如总统、总理或者独裁者)和第二类立法机构,组成两大主要政治集团,其中行政机构包括官僚机构或政府的不同部委;第三类是由社会利益集团构成的行为体。[27]由于这三类行为体存在不同偏好,因此在不同议题上的决策权存在着竞争与合作,而有别于完全的等级制,是由多头政治之间的竞合所主导。简而言之,安全化是体制内外、政治与社会双重竞合过程。

当然,在国家安全问题上,国家容易表现为单一理性行为体。因为只有国内不同的行为体存在单一的“国家利益”情况下,才往往呈现相同偏好。但这样的情况只在极端情况下最易出现,按沃尔弗(Arnold Wolfers)的比喻,这就像房子起火,或者国家被别国入侵,此时国民的偏好与认同容易趋于一致。[28]这就是“聚旗效应”(rally-round-the-flag syndrome)。当国家出现安全或危机时,领导人一挥舞国旗,群众就自然团结在国家领导人周围,领导人能在短时间内获得人民的积极支持。

以最近新冠肺炎疫情危机为例,2020年3月18日,特朗普自称“战时总统”(Wartime President),却赢得了美国民众的广泛赞扬与支持。甚至,连一直与特朗普唱反调的民主党纽约州参议员、参议院少数党领袖查尔斯·舒默(Charles Ellis "Chuck" Schumer)于3月20日与特朗普通电话时,还敦促特朗普立即启动《国防生产法案》。在美国新冠肺炎疫情危机最严重的时期,特朗普却以49%的支持率达到其任期内的第二次历史最高点。[29]这就是“聚旗效应”的结果。

再以2001年美国“9·11”事件为例。在“9·11”事件之前,美国国内和国际舆论一致认为,小布什是美国历史上少有的弱势总统。因为2000年美国总统选举结果公布时,小布什所得的普选票少于戈尔,选举人票也仅比戈尔多出区区一票。但“9·11”事件使小布什从“弱势总统”一跃而为“强势总统”。小布什因领导美国反恐战争有方,支持率高达近90%,甚至超过了二战时期的罗斯福;他还以39%的得票率,当选2001年的“美国人最钦佩的男性”,超过了美国人心目中的偶像肯尼迪。更为重要的是,美国国内政治在“9·11”事件以后出现了最大的变化——共和民主两党在反恐怖问题上表现出空前一致。2001年9月14日,众议院以420比1,参议院以98比0的结果,通过“参议院第23号联合决议案”(Senate Joint Resolution 23),授权总统可以“使用所有必要和适当的力量来打击那些计划、指使、庇护、参与袭击事件的国家、组织或个人”。小布什在国会发表讲话,博得两党议员热烈的掌声和支持。《纽约时报》甚至说,由小布什与共和民主两党在众参两院的四位领导人结成“五人帮”统治美国。这五人每周二和周五在白宫搞不见不散的早餐会,作出各种重大决策。这在美国历史上前所未有。更具标志意义的是,2004年,小布什在伊拉克和阿富汗两场战争期间轻松赢得了连任。也就是说,在国家安全事务上,尽管存在竞争,但合作比想象的要容易得多。

与此对应的是,安全化是一个政治共识、社会认同双重竞合的过程。正如前文所述,迈克·辛恩建议改变联邦政府资金使用的优先方向,将更多资金用于心脏病等慢性病的防治上;康纳·费里得斯多夫主张改变联邦政府政策的优先方向,更多地保障自由,而不是安全;而罗纳德·贝里则重点质疑恐怖主义的可怕程度与支出必要性。质疑归质疑,事实归事实,即便他们的数据、结论完全正确,美国联邦政府却为何岿然不动呢?反之,即便特朗普政府费尽九牛二虎之力,不惜将南部边境移民问题贴上“人道主义与安全危机”标签,宣布了紧急状态,为何任职三年多也迟迟得不到其所需的57亿美元修建边界墙资金呢?所有这些主要原因都在于,社会问题在严重性、急剧性上,与安全问题不可同日而语,更为主要的是其在政策竞合过程中,缺少政治共识和社会认同。特朗普把边境移民问题安全化了,但又不得不回到美国政治进程中去解决,或受美国宪政制衡,不得不利用政治手段解决建墙资金(无论其最终是否获得这笔资金),也就是从安全化进程,回到了政治化进程,这毫无疑问是个失败了的安全化例证(见图3)。

结论

跨层次理论整合最关键的是打开国家这个“黑匣子”,而一旦“黑匣子”被打开,单元层次理论建构便一直无法回避多因素、多层次、具体化、复杂化等多重困难。对外政策分析试图挑战国际关系理论中国家是单一、理性行为及国家利益的假定,构建一个宏大的理论来解释一些特殊性和偶然性,正是这种困境的体现,从而是不可能成功的。

不过,当回归安全问题,国家面临生存或死亡、获得或失去的选择时,国家的战略决策及决策者必然回歸理性,单元同时也会表现出稳定的偏好。因此,安全化过程可以实现跨层次理论整合的突破口,并避免外交政策分析研究失败的“窠臼”。

进而注意到,哥本哈根安全化理论在提供一个分析框架的同时,也导致安全的泛化、体系因素缺失等诸多问题。笔者认为,解决安全泛化等问题,必须重新定义安全,让安全回归为压倒一切政治、经济、社会的议题,国家政策的最优先方向(top priority)。[30]这样,当打开单元(国家)这个“黑匣子”时,尽管它不再是单一行为体、完全等级制,但仍可保持理性行为体(rational actor)的假设或属性,并由此推导出单元内部竞合过程中可观察、可检验、可重复,及稳定的变量——安全的强度与烈度、领导人注意力、资源及资金分配、政治共识及社会认同,以观察安全国家政策的最优先方向的过程,及安全化在整个单元内的互动及进程,并满足简约、抽象和严谨等理论建构的标准。本文正是通过系统与单元的安全互动——安全化过程中的双层竞合,实现跨层次的理论整合,并进而解决了哥本哈根安全化理论中体系作用缺失问题。正是通过从外交政策分析转向安全问题研究,及采用竞合原则,或称作竞合主义,最终实现了跨层次的理论整合,使得国际关系理论研究由静态理论向行动进程研究的转变,以及对哥本哈根安全化理论的成功超越。

(本文系浙江社科规划后期资助项目的阶段性研究成果,项目编号:20HQZZ20)

注释

[1]James N. Rosenau and Mary Durfee, Thinking Theory Thoroughly: Coherent Approaches to an Incoherent World, Boulder, CO: Westview Press, 1999, p. 4.

[2]储昭根:《跨层次理论整合:从双层博弈到双层竞合》,《国际观察》,2016年第5期,第76~93页。

[3]Helen V. Milner, Interest, Institution, and Information: Domestic Politics and International Relations, Princeton: Princeton University Press, 1997.

[4][5][7][9]王鸣鸣:《外交政策分析:理论与方法》,北京:中国社会科学出版社,2008年,第8~9、8、3、14~17页。

[6]Valerie M. Hudson, "Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations", Foreign Policy Analysis , Vol.1, No. 1, 2005, p. 14.

[8]Peter B. Evans, "Building an Integrative Approach to International and Domestic Politics: Reflections and Projections", in Peter B. Evans, Harold K. Jacobson, Robert D. Putnam, eds., Double-Edged Diplomacy: International Bargaining and Domestic Politics, Berkeley: University of California Press, 1993 , pp.397-430;[美]詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫:《争论中的国际关系理论》,阎学通、陈寒溪等译,北京:世界知识出版社,2003年,第645页。

[10]Barry Buzan, Ole Waever, and Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Lynne Rienner, 1998, pp. 23-24.

[11][12][13]余潇枫等:《非传统安全概论》,杭州:浙江人民出版社,2006年,第11~12页,第26页。

[14]王逸舟:《安全概念的泛化》,浙江大学非传统安全与和平发展研究中心编《非传统安全研究》,2010年第1期,北京:知识产权出版社,2010年,第180页。

[15]王逸舟:《论“非传统安全”——基于国家与社会关系的一种分析思路》,《学习与探索》,2005年第3期,第9页。另见,《非传统安全研究》,2010年第1期,第22页。

[16][英]巴瑞·布赞、[丹麦]奥利·维夫、迪·怀尔德:《新安全论》,朱宁译,杭州:浙江人民出版社,2003年,第40页。

[17][英]巴里·布赞,[丹麦]琳娜·汉森:《国际安全研究的演化》,余潇枫译,杭州:浙江大学出版社,2011年,第229页。

[18]储昭根:《冷战后美国学者对安全应对的定义与评估》,《甘肃社会科学》,2015年第3期,第219页。

[19][30]储昭根:《安全的再定义及其边界》,《国际论坛》,2015年第4期,第49~51页。

[20]周永瑞:《美国国际危机管理机制》,文学国、范正青主编:《中国危机管理报告 2011》,北京:社会科学文献出版社,2011年,第351页。

[21]Amy Belasco, The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11, Congressional Research Service, December 8, 2014, https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf [2015-06-22],其中,有43%花在了9·11事件后立即在阿富汗啟动的“持久自由行动”(Operation Enduring Freedom,简称OEF),总计约6,860亿美元。有超过一半(51%)用于始于2002年秋的“伊拉克自由行动”(Operation Iraqi Freedom,简称OIF),总计约8,150亿美元。此外,有270亿美元用在了“神鹰行动”(Operation Noble Eagle,简称ONE),该行动为军事基地提供更强的安全保障,花费约占2%。最后,还有810亿美元资金流向了并不直接与阿富汗和伊拉克战争相关的其他军事用途。

[22]The Associated Press, June 11, 2015.

[23]Mike P. Sinn, "Anti-Terrorism Spending 50,000 Times More Than on Any Other Cause of Death", Think by Numbers, October 4, 2011, http://thinkbynumbers.org/government-spending/anti-terrorism-spending-disproportionate-to-threat/ [2015-06-22].

[24]Conor Friedersdorf, "The Irrationality of Giving Up This Much Liberty to Fight Terror", The Atlantic, Jun 10, 2013, http://www.theatlantic.com/politics/archive/2013/06/the-irrationality-of-giving-up-this-much-liberty-to-fight-terror/276695/ [2015-06-22].

[25]START, Background Report: 9/11, Ten Years Later, National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), College Park MD, 2011, http://www.start.umd.edu/sites/default/files/files/announcements/BackgroundReport_10YearsSince9_11.pdf [2015-06-25].

[26]Ronald Bailey, "How Scared of Terrorism Should You Be?" Reason magazine, September 6, 2011, http://reason.com/archives/2011/09/06/how-scared-of-terrorism-should[2015-06-25].

[27][美]海伦·米尔纳:《利益、制度与信息:国内政治与国际关系》,曲博译,上海人民出版社,2010年,第10页。

[28]Arnold Wolfers, Discord and Collaboration: Essays on International Politics, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1962, pp. 13-16. 参见[美]海伦·米尔纳:《利益、制度与信息:国内政治与国际关系》,第10页。

[29]JEFFREY M. JONES, "Americans Divided on Trump's Handling of COVID-19 Situation", Gallup, April 30, 2020, https://news.gallup.com/poll/309593/americans-divided-trump-handling-covid-situation.aspx.

責 编/郭 丹