锚杆支护主动承载层构建及其影响参数分析

李源河,孙 毅,张 浩,王正水

(浙江省隧道工程集团有限公司,浙江 杭州 310030)

1 问题的提出

隧洞等相关工程在开挖存在片麻岩等软弱围岩的地段过程中,由于软弱围岩存在复杂的节理、裂隙,会在自身内部形成节理、裂隙扩展贯通区,导致区域内承载能力差,无法形成自稳结构,进而导致隧洞等工程的失稳破坏。提高软弱围岩承载力成为软岩变形破坏亟待解决的问题,针对高应力软岩巷道过断层破碎变形破坏的问题,近年来许多学者进行相关的研究。任超[1]采用注、架、充、锚、喷联合支护技术,构建高强度、高刚度的主动承载结构,成功地维护了巷道的稳定;孙晓成等[2]提出适用于深井软岩的“缓释、阻断和增强”新型支护技术,提高围岩主动承载的效果并形成围岩 — 支护结构协同承载体系,从而有效控制深部软岩巷道的大变形;赵光明等[3]通过对“围岩 — 支护”力学承载结构的分析,结合工程实践得出设计的“锚网喷注”支护方案能够提高围岩强度、降低软岩巷道变形量,保证掘巷初期的稳定性;张益东等[4]基于锚杆与巷道围岩相互作用以及锚杆对围岩的强化作用理论分析,得出影响锚杆对巷道表面围岩强化效果的影响因素,为锚杆支护参数的确定提供一种简单、实用的设计方法;彭瑞等[5]分析“面效应、时间效应”对围岩力学承载结构稳定性的影响,提出“短锚杆全长注浆 — 端头锚注 — 短锚索”梯次支护方法,确定了合理的锚注有效范围并维持围岩承载结构的稳定;文竞舟等[6]通过力学承载机制分析以及力学模型建立,求出联合支护结构的承载力与围岩变形的相关解析式,实践应用得出钢架和喷层组成的内层支护拱在软弱破碎围岩中起主要承载作用。

针对甘肃省引洮供水二期工程主体工程施工第7 标段1#隧洞在开挖片麻岩地段时,围岩裂隙发育,松散破碎,承载能力差,无法形成自稳结构的问题,通过对主动承载层承载机理分析,提出通过锚杆支护构建主动承载层来提高围岩承载能力,文章采用承载系数量化承载能力,对承载系数进行划分,结合数值模拟分析锚杆支护参数对主动承载层构建的影响。

2 工程背景

甘肃省引洮供水二期工程主体工程施工第7 标段1#隧洞的施工,隧洞围岩为软弱破碎的片麻岩,在隧洞开掘完毕后,由于围岩裂隙发育、松软破碎,经过地压及地下水的作用,隧洞围岩表面会形成一层破碎区(见图1),区域内承载能力差。裂隙转移至深部后,发育程度降低,在破碎区内部形成一层裂隙发育区,但围岩整体性完好,岩层结构破坏不多,有一定的承载能力;深部原岩区受掘进影响不大,围岩结构与原岩几乎一致,承载能力高,完整性好。根据以上分析,通过一定的加固支护构件来提高破碎区和裂隙发育区围岩完整程度,形成其围岩的主动承载结构,是控制隧洞围岩稳定性的有效技术。

图1 隧洞围岩变形破坏图

3 主动承载层承载机理分析

锚杆支护的实质是把锚杆和锚固区域的岩体相互作用而组成锚固体,形成统一的承载结构。当其预紧力达到一定程度时,能在围岩中形成主动承载层,改善锚固体的力学性能,使锚固区内围岩压力增加,减小隧洞表面变形与破坏,约束岩体的位移和破裂区的不断增加,提高锚固岩层的残余承载能力,从而有效地控制围岩的变形。

对于锚杆支护,锚杆间排距、预紧力是主动承载层构建以及发挥承载作用的关键,当锚杆没有预紧力时,顶板从浅部向深部逐渐离层、破坏,失去完整性与稳定性,无法形成主动承载层;当锚杆预紧力较小、锚杆间排距过大时,有效压应力区范围小,孤立分布,难以形成有效的主动承载层,几乎没有加固围岩的作用;当锚杆间排距过小时,锚杆形成的有效应力大,彼此连接构成统一的整体,利于保持主动承载层和隧洞的稳定性,但经济成本较大。现场实践中,锚杆长度、直径等因素也会对锚杆支护主动承载层构建产生影响。锚杆长度较小时,有效应力区小,锚杆间有效应力区不重叠,无法构建主动承载层;锚杆长度过大时,对于提高主动承载层效果已不明显,也会增加经济成本。锚杆直径较小时,锚杆锚固力小,有效应力区孤立分布,无法形成主动承载层,锚杆直径较大,能够构建主动承载层但施工难度以及成本增加。

由以上分析可知合理的锚杆间排距、预紧力是构建主动承载层维护围岩稳定的关键所在。选用合理的锚杆支护参数能够使各岩层形成统一的承载结构,改善力学性能,进而改变围岩应力状态,提高围岩的承载性能,减少隧洞围岩破碎区、裂隙发育区的范围和表面位移,保持主动承载层和隧洞的稳定性。因此需要根据实际情况分析设计合理的锚杆支护参数。

4 主动承载层构建与影响参数分析

以片麻岩水工隧洞地质条件构建了数值计算模型,模拟研究在不同锚杆布置参数方案下的主动承载层构建情况,依据主动承载层的厚度,应力大小等因素进行主动承载层承载系数划分,利用控制变量法对不同地应力条件进行主动承载层承载系数适配优选。

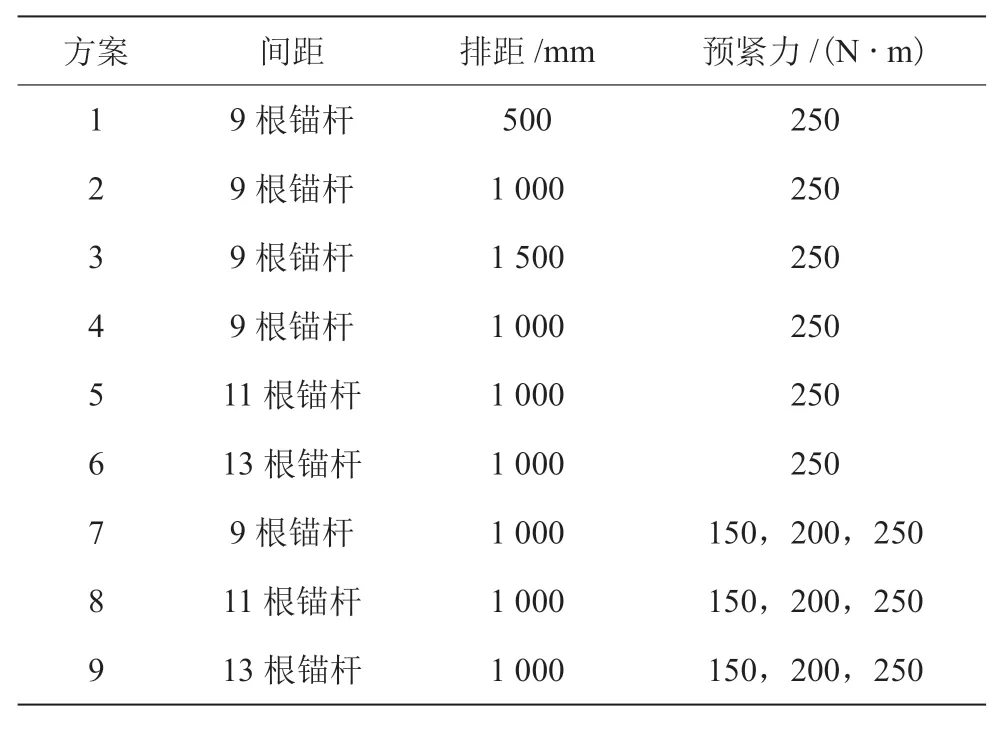

根据经验类比法确定组合拱厚度为1.20 m,设计中使用直径22 mm,长度2.00 m 的锚杆,在后续的主动承载层构建中不再把锚杆的长度和直径作为变量考虑。为构建不同承载系数的主动承载层,依据锚杆布置的间排距和预紧力不同提出多种构建方案,在不施加地应力的条件下,采用控制变量法对构建效果进行研究,研究方案见表1。

表1 主动承载层构建主要影响因素研究方案表

方案1 ~ 3研究不同排距布置下主动承载层的构建情况,方案4 ~ 6 研究不同间距布置下主动承载层的构建情况,方案7 ~ 9 研究不同锚杆预紧力下主动承载层的构建情况。方案1 ~ 6 模拟方案中对锚杆施加250 N·m 的预紧力避免预紧力对构建效果的影响。

采用FLAC3D建立模型,模型总厚度20.00 m。模型两侧边界及前后边界均施加水平位移约束,底部边界施加垂直位移约束,上部边界施加均布载荷,模型上部施加2.5 MPa 的均布载荷,模拟上覆岩层自重,片麻岩力学参数见表2。

表2 片麻岩力学参数表

4.1 排距对主动承载层构建的影响

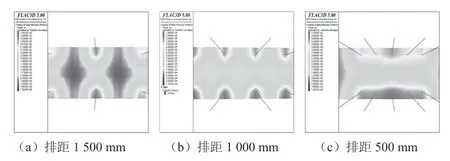

模拟不同锚杆排距下主动承载层应力变化,得到不同锚杆排距下主动承载层应力云图(见图2)。由图2 可知:

(1)同一排锚杆的有效应力区均可以相互作用,而相邻两排锚杆的有效压应力区随着排距不同有所不同,排距为1 500 mm 时,两排锚杆之间的有效应力区未连接,预应力扩散范围小,锚杆不能有效支护隧洞轴向两排锚杆之间的围岩,不能构建主动承载层;排距为500 mm 和1 000 mm 时,两排锚杆之间的有效应力区连接,且预应力扩散范围随着锚杆排距减小而增加,可以构建主动承载层且效果随锚杆排距减小而更好。

(2)随着锚杆排距的减小,有利于构建分布范围大,承载等级高的主动承载层。同等条件下,500 mm 锚杆排距可用于构建高承载系数主动承载层,1 000 mm 锚杆排距可用于构建中等承载系数主动承载层。

图2 不同锚杆排距下主动承载层应力云图

4.2 间距对主动承载层构建的影响

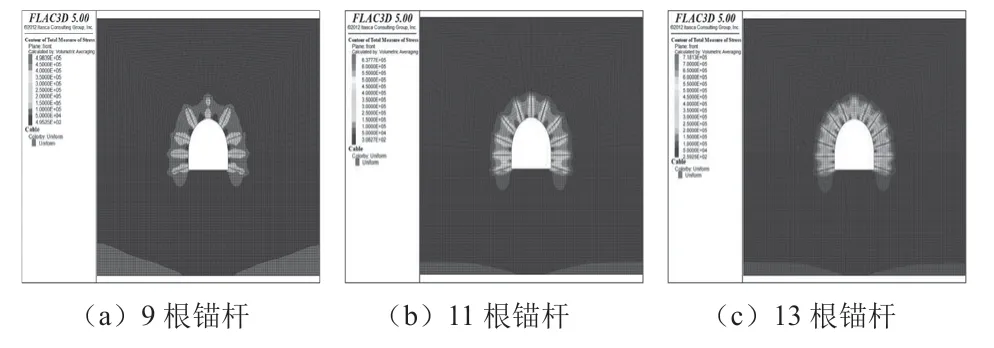

模拟不同锚杆间距下主动承载层应力变化,得到不同锚杆排距下主动承载层应力云图(见图3)。由图3 可知:

(1)在隧洞宽度一定的情况下,随着锚杆间距的减少,锚杆的数量在增加,锚杆在围岩中形成的应力场也不断变化。单根锚杆周围形成了类似锥形的压应力分布,压应力在锚杆尾部附近最大,锚固起始处附近次之,锚杆自由部中间段较小,锚杆端部处于零应力或较小的压应力状态。

(2)当使用锚杆数量为9 根时,单根锚杆形成的锥形压力区不能形成整体支护结构;随着锚杆数量的增加,在锚杆数量为11 根时锥形压力区相互靠近连为一体,形成主动承载层,承载层厚度为2.00 m,最大压应力为0.64 MPa,承载系数为25.6%;当锚杆数继续增加至13 根时,形成的主动承载层厚度为2.20 m,最大压应力为0.72 MPa,承载系数为28.8%。

(3)锚杆排拒的减小,有利于构建分布范围大,承载等级高的主动承载层。同等条件下,锚杆数为13 根可用于构建高承载系数主动承载层,锚杆数为11 根可用于构建中等承载系数主动承载层。锚杆间距减小到一定程度时,主动承载层的厚度基本不变,压应力提升较小。

图3 不同锚杆间距下主动承载层应力云图

4.3 预紧力对主动承载层构建的影响

4.3.1 预紧力对布置9 根锚杆的隧洞承载层构建影响

模拟不同预紧力下布置9 根锚杆时主动承载层应力变化,得到不同预紧力下布置9 根锚杆时主动承载层应力云图(见图4)。由图4 可知,在对锚杆施加不同预应力的情况下,单根锚杆周围形成的压应力分布也不同。当锚杆预紧力分别为150,200,250 N·m 时,单根锚杆形成的压力区最大值分别为0.29,0.49,0.50 MPa;由于使用锚杆数量较少,锚杆间距较大,即使在预紧力为250 N·m 时,也无法在隧洞周边围岩中产生主动承载层。综上,较大的预紧力有助于提升锚杆产生的预应力承载系数。

图4 不同预紧力下布置9 根锚杆时主动承载层应力云图

4.3.2 预紧力对布置11 根锚杆的隧洞承载层构建影响

模拟不同预紧力下布置11 根锚杆时主动承载层应力变化,得到不同预紧力下布置11 根锚杆时主动承载层应力云图(见图5)。由图5 可知,当布置11 根锚杆时,在不同预紧力作用下都能产生主动承载层。当锚杆预紧力分别为150,200,250 N·m 时,单根锚杆形成的锥形压力区相互靠近连为一体,形成主动承载层,承载层厚度分别为1.8,2.0,2.0 m;最大压应力分别为0.31,0.52,0.64 MPa;承载系数分别为12.4%,20.8%,25.6%;因此,当布置锚杆数量为11根时,锚杆预紧力增加到一定程度时,主动承载层的厚度基本不变,压应力提升较小,并且会增加工人劳动量。综上,同等条件下,锚杆数为11 根时,预紧力250 N·m 可用于构建高承载系数主动承载层,预紧力200 N·m 可用于构建中等承载系数主动承载层,150 N·m 可用于构建低承载系数主动承载层。

图5 不同预紧力下布置11 根锚杆时主动承载层应力云图

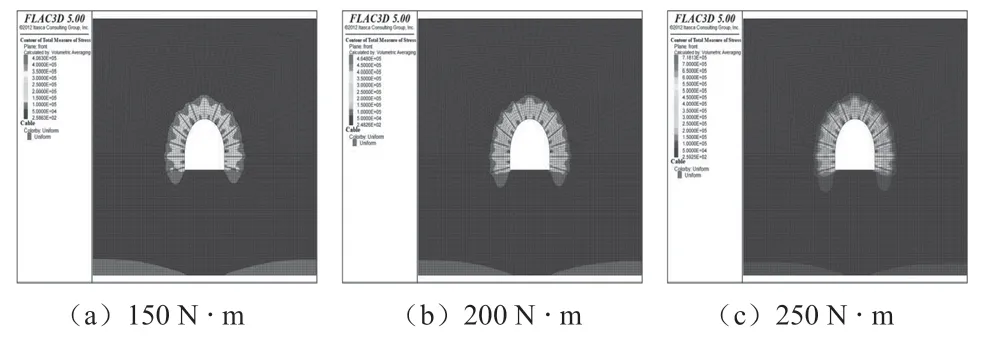

4.3.3 预紧力对布置13 根锚杆的隧洞承载层构建影响

模拟不同预紧力下布置13 根锚杆时主动承载层应力变化,得到不同预紧力下布置13 根锚杆时主动承载层应力云图(见图6)。由图6 可知,当布置13 根锚杆时,在不同预紧力作用下都能产生主动承载层。当锚杆预紧力分别为150,200,250 N·m 时,单根锚杆形成的锥形压力区相互靠近连为一体,形成主动承载层,承载层厚度分别为为1.80,2.00,2.20 m;最大压应力分别为0.41,0.57,0.72 MPa;承载系数分别为16.4%,22.8%,28.8%。因此,当布置锚杆数量为13 根时,锚杆预紧力增加到一定程度时,主动承载层的厚度基本不变,可以大幅度提升主动承载层中的预应力大小,但是会增加工人劳动量。综上,同等条件下锚杆数为13 根时,预紧力250 N·m 可用于构建高承载系数主动承载层,预紧力200 N·m 可用于构建中等承载系数主动承载层,150 N·m 可用于构建低承载系数主动承载层。

图6 不同预紧力下布置13 根锚杆时主动承载层应力云图

4.4 承载系数划分

在方案中用承载系数量化主动承载层的承载能力,承载系数为主动承载层内应力与原岩应力的百分比。由以上分析可知,锚杆间排距布置和施加在锚杆上的预紧力是在片麻岩水工隧洞中构建主动承载层的关键因素。依据形成的主动承载层厚度和应力大小对主动承载层进行承载系数划分并提出划分准则。表3 为主动承载层各承载系数参数划分表,由于1 500 mm 排距、9 根锚杆情况下无法形成有效连续的压应力区域,不能用于构建主动承载层,因此在主动承载层等级划分中不考虑。锚杆排距为500 mm 时主动承载层构建效果最好,但间距过小,在现场中会减慢施工进度,因此也不在主动承载层承载系数划分中考虑。

表3 主动承载层各承载系数参数划分表

5 结 论

(1)提出锚杆主动承载层控制片麻岩隧洞围岩变形,主动承载层控制技术发挥了锚杆主动支护的作用,在高预紧力和合理间排距布置作用下形成连续有效的压应力区域,在有限让压后仍能保证支护结构的完整性,有效维护隧洞围岩的稳定。

(2)从锚杆间距、排距以及预紧力对主动承载层构建效果进行分析,排距为1 000 mm 和500 mm 时,能构建连续的主动承载层;锚杆数量为11 根和13 根时,能形成主动承载层;锚杆数量为11 根和13 根时,150,200,250 N·m预紧力可形成不同承载系数的主动承载层。

(3)对主动承载层进行承载系数划分,高、中等以及低承载系数主动承载层的承载系数范围分别为≥25%,18% ~ 25%,≤18%。高、中等以及低承载系数主动承载层对应锚杆支护参数分别为:排距1 000 mm,锚杆13 根,预紧力250 N·m;排距1 000 mm,锚杆11 根,预紧力200 N·m;排距1 000 mm,锚杆11 根,预紧力150 N·m。