阶段高温对不同小麦品种产量的影响及其耐热性差异研究

曹彩云,党红凯,郑春莲,李科江,马俊永,3

(1.河北省农林科学院旱作农业研究所,河北衡水 053000;2.河北省作物抗旱研究重点实验室,河北衡水 053000;3.农业部衡水潮土生态环境重点野外科学观测试验站,河北衡水 053000)

我国北方受干热风影响的小麦面积占到了总播种面积的71%[1],高温会影响小麦的产量和品质提高[2-3],不利于我国的粮食安全[4]。不同阶段高温对小麦的产量和品质影响不同,麦谷蛋白/醇溶蛋白的比值在灌浆前期高温时增加,灌浆中期高温时降低,灌浆后期高温却有利于蛋白质含量的提高,但使籽粒产量和粒重降低[3]。花后5~14 d高温显著降低小麦淀粉含量和并影响小麦的糊化特征[5]。高温一方面会使小麦淀粉合成的相关酶活性受抑,另一方面减少籽粒蔗糖供应,导致花后淀粉积累量降低[6]。岳鹏莉等[7]采用盆栽和人工气候室相结合研究认为,高温抑制支链淀粉积累是造成小麦产量下降的重要原因。刘霞等[8]的研究结果显示,高温处理3 d后,小麦旗叶的光合速率、PSⅡ最大光化学效率、实际光化学效率等显著降低,平均灌浆速率、最大灌浆速率及粒重下降。谭彩霞等[9]认为,花后高温对弱筋小麦籽粒淀粉的影响随胁迫时间延后而减弱。前人就灌浆期高温对小麦产量和品质的影响进行了大量研究,但就阶段高温对小麦产量及其相关性状的影响,尤其是田间阶段高温下品种耐热性评价,还缺乏系统资料。品种的耐热性存在基因型差异[10-11],且受栽培措施、栽培环境、评价指标等因素影响[12-17]。本试验采用塑料棚简易升温法[18-19],从开花期至灌浆中后期,每5 d进行一个阶段高温处理,每天11:00-16:00进行5 h的高温胁迫,其他时间塑料棚移开小区,研究不同小麦品种产量及其相关性状对阶段高温的响应,通过热感指数对品种的耐热性进行评价,以期为该区小麦耐高温育种和栽培提供数据支撑。

1 材料与方法

1.1 试验概况

试验于2016-2017和2017-2018两个小麦生长季在河北省农林科学院旱作农业研究所深州试验站进行。2016年小麦于10月11日播种,播前基施小麦专用肥675 kg·hm-2(20-20-8),基本苗420万株·hm-2。2017年小麦于11月1日播种,播前基施小麦掺混肥675 kg·hm-2(20-23-5),基本苗600万株·hm-2。两年前茬均为玉米。两年均足墒播种,笠年春季灌溉时间在2017年分别为3月20日、4月12日、5月12日,2018年分别为4月10日、5月10日,结合春季第一水均追施尿素375 kg·hm-2(N-46)。2017和2018年收获时间分别为6月9日和6月11日,其他管理同大田。两年小麦生育期降雨量分别为125.2 和155.8 mm,常年降雨量109 mm。

1.2 试验设计

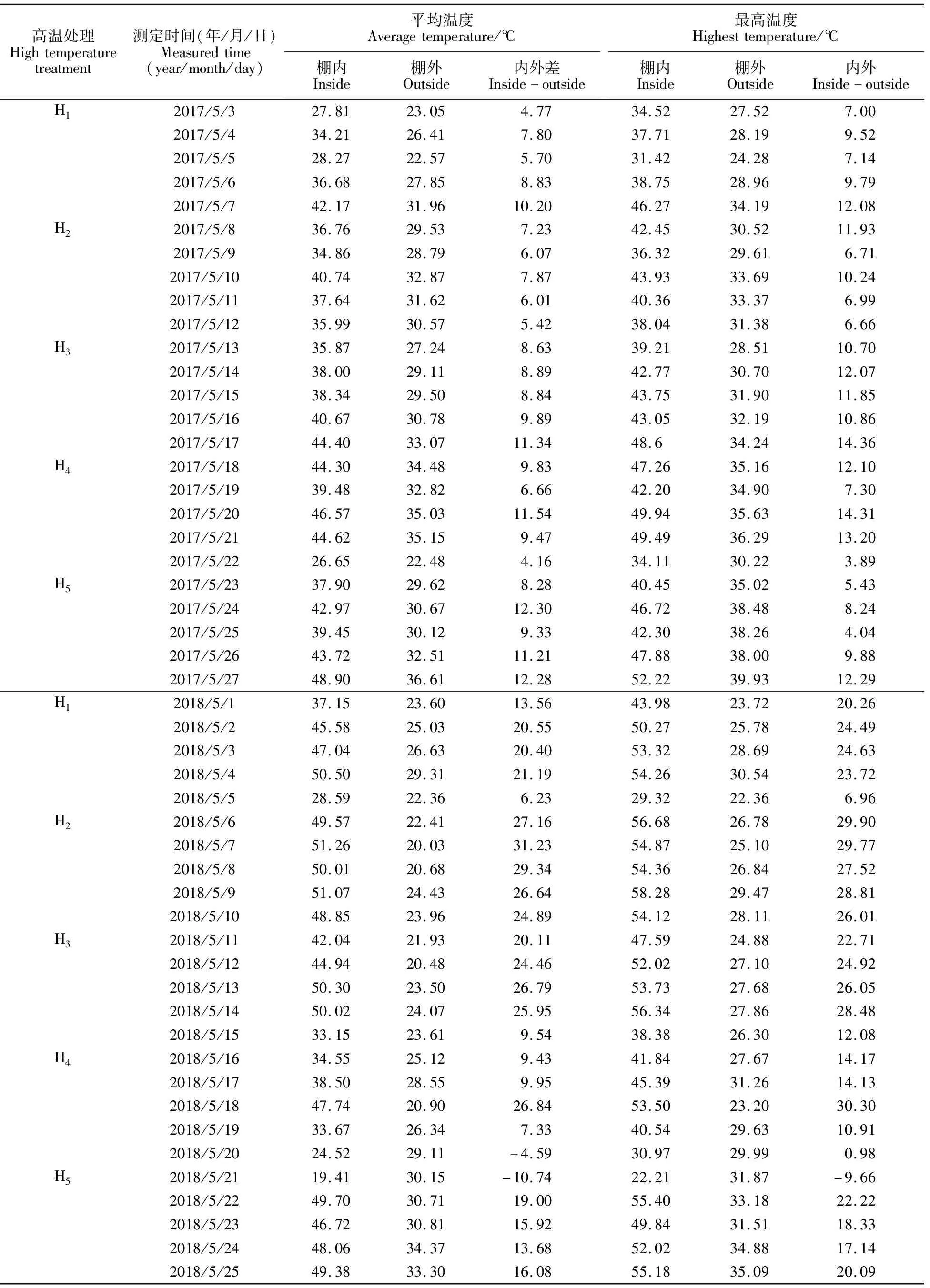

试验采用二因素裂区设计。主区为灌浆期不同阶段的高温胁迫。高温胁迫采用人工搭建塑料薄膜棚的方法进行(棚高2.4 m,长10 m,宽9.4 m),大部分品种进入扬花期开始进行温度控制,2017年在开花期(5月3日-7日)、花后5~10 d(5月8日-12日)、花后11~15 d(5月13日-17日)、花后16~20 d(5月18日-22日)、花后21~25 d(5月22日-27日)进行阶段高温处理(2018年高温处理对应时段分别为5月1日-5日、5月6日-10日、5月11日-15日、5月16日-20日、5月21日-25日),分别用H1、H2、H3、H4、H5表示,以田间自然生长条件作对照(CK)。高温胁迫时间为每天11:00-16:00,期间不通风降温,以观察品种的极限温度和阶段耐受性,其他时间棚移开小区,温度监测结果见表1(用JL-16型温湿度记录仪监测);副区为河北、河南、山东、安徽省当前生产上推广的8个冬小麦品种,分别为济麦22、矮抗58、衡4399、淮麦33、石麦22、山农20、郑麦7698和邯6172。小区长 8 m,宽1.4 m,9行区,行距15.5 cm,3次重复。

表1 试验年份高温时段(11:00-16:00)的平均和最高温度情况

1.3 测定项目及方法

收获期,各小区去掉边行和行头,2行一个样方实际收获(面积1.4 m2),共收获6行,测定籽粒产量。用HGT-1000型容重器测定籽粒容重。从每个测产样中,随机数两个500粒,称重,误差小于0.3 g,计算千粒重。收获期在小区内随机采集代表性穗子40个,进行考种,数其穗粒数,计算平均穗粒数。

1.4 数据处理

采用Excel 2003进行数据整理和作图,用SAS 8.02数据处理系统进行处理间差异显著性分析(LSD法)。按照“S=(1-YD/YP)/(1-YDA/YPA)”计算热感指数(S),YD为某品种在热胁迫下的千粒重、容重或产量值,YP为某品种在正常环境下的千粒重、容重或产量值,YDA为所有品种在热胁迫处理下千粒重、容重或产量的平均值,YPA为所有品种在正常环境下千粒重、容重或产量的平均值。S<1时,为抗热性品种;S≥1时,为热敏感品种。同时,计算几何平均产量(GM),GM=(YD×YP)1/2,YD和YP分别为某品种在热胁迫和正常环境下的产量。

2 结果与分析

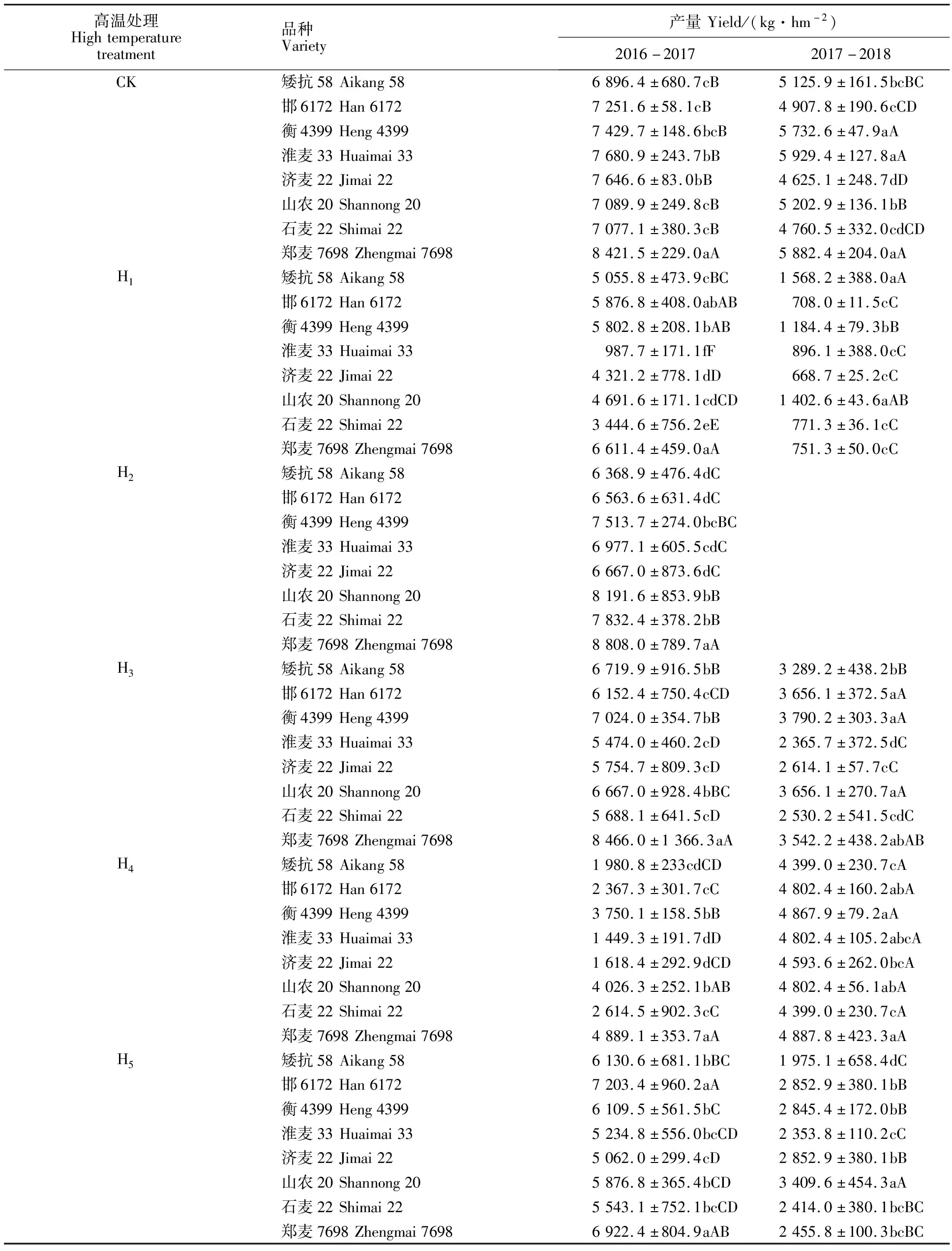

2.1 阶段高温对小麦产量的影响

从两年结果(表2)看,阶段高温、品种及二者互作对小麦产量的影响均达极显著水平(P< 0.01)。在2016-2017年度,H1、H2、H3、H4和H5处理分别较对照平均减产38.2%、1.0%、12.7%、61.9%和19.2%;2017-2018年度,H2处理下各品种的产量几乎为零,未进行统计,H1、H3、H4和H5处理分别平均减产81.1%、39.7%、10.9%和49.8%。两年平均后,H1、H2、H3、H4和H5处理分别减产59.7%、49.5%、26.2%、36.4%和34.5%(2018年H2阶段按减产98%粗算),说明开花期或花后5~10 d及花后20~25 d的高温会对小麦产量产生较大的影响。

在8个品种中,2016-2017年度自然条件下郑麦7698的平均产量最高,与其他品种差异达极显著水平,其次为淮麦33,矮抗58产量最低。高温对小麦产量的影响因品种而异(表2)。高温胁迫条件下郑麦7698的平均产量最高,与其他品种差异极显著,其次为衡4399、山农20、邯6172、矮抗58、石麦22、济麦22和淮麦33,衡4399、山农20和邯6172间差异不显著,淮麦33的平均产量最低。2017-2018年度自然条件下淮麦33的平均产量最高,但与郑麦7698和衡4399差异不显著;济麦22的平均产量最低,与石麦22和邯6172间差异不显著,但与其他品种间差异达显著或极显著水平;高温下山农20的平均产量最高,其次为衡4399、邯6172、郑麦7698、矮抗58、济麦22、淮麦33和石麦22,其中山农20和衡4399间,邯6172、郑麦7698和衡4399间差异均不显著,石麦22产量最低。两年产量平均后,在自然条件下郑麦7698、淮麦33和衡4399都表现了较好的丰产性,在高温下山农20、衡4399和郑麦7698产量较高,且较对照的减产幅度较小,但淮麦33、济麦22和石麦22的减产幅度均较大,说明品种间耐热性存在差异。

表2 阶段高温对小麦产量的影响

从高温时段与品种互作看,2016-2017年度H2处理对山农20、石麦22和衡4399没有负面影响,而且较各自对照分别增产15.5%、10.7%和1.1%,但其他时段高温均导致减产;H2和H3处理导致郑麦7698分别增产4.6%和0.5%,其他时段高温造成的减产幅度也相对较小。2017-2018年度各品种的减产幅度相对均较大,受H1处理影响最大的是郑麦7698,减产幅度达到 97.2%,受影响最小的是矮抗58,减产幅度达到69.4%;但受H4处理影响最大的是淮麦33(减产幅度19.0%),济麦22受影响最小(减产幅度 0.7%)。这说明品种的耐热性存在阶段间和年际间差异,这可能是品种的耐热性、扬花期早晚及在不同年份所受温度、播种时间造成的生育期等差异所致。

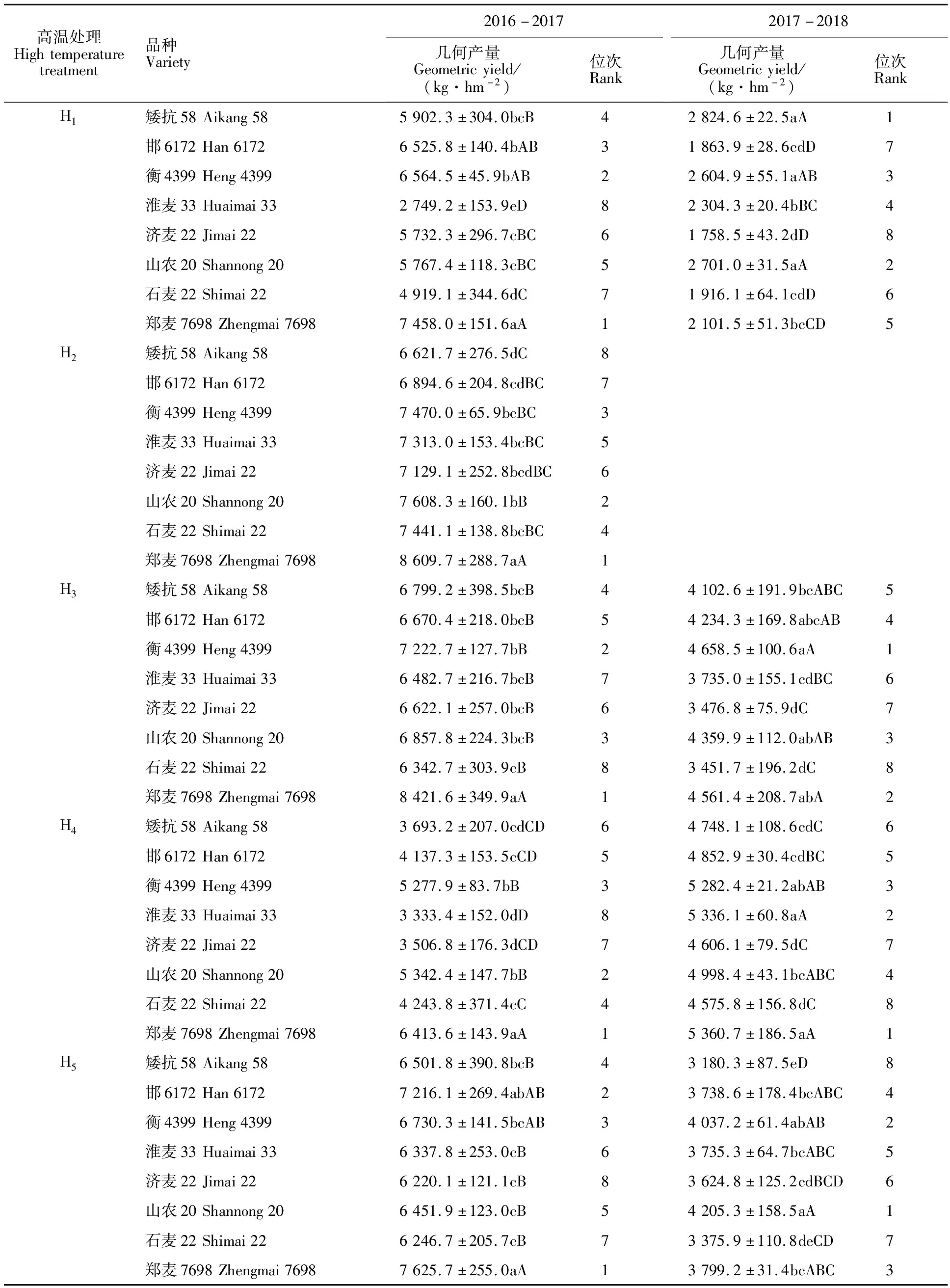

在不同阶段高温处理下各品种的几何平均产量不同,且年际间也存在差异(表3)。2016-2017年度各阶段高温下郑麦7698的几何平均产量均最高,其次为衡4399、山农20、邯6172、矮抗58、济麦22、石麦22和淮麦33,郑麦7698与其他品种间差异达极显著水平,衡4399、山农20和邯6172间差异不显著;淮麦33的平均几何平均产量最低,与其他品种间差异达极显著水平。2017-2018年度不同时段品种的排序和2016-2017年度不同,衡4399的平均几何平均产量最高,其次为山农20、郑麦7698、淮麦33、矮抗58、邯6172、济麦22和石麦22,且衡4399、山农20和郑麦7698间及淮麦33、矮抗58和邯6172间差异不显著;济麦22和石麦22的几何平均产量最低,与其他品种间差异均达显著或极显著水平。郑麦7698的两年几何平均产量平均最高,其次为衡4399和山农20,这三个品种表现出较高的产量潜力和耐高温的能力,而淮麦33减产幅度最大,耐高温能力较差。

表3 不同阶段高温下小麦的几何平均产量

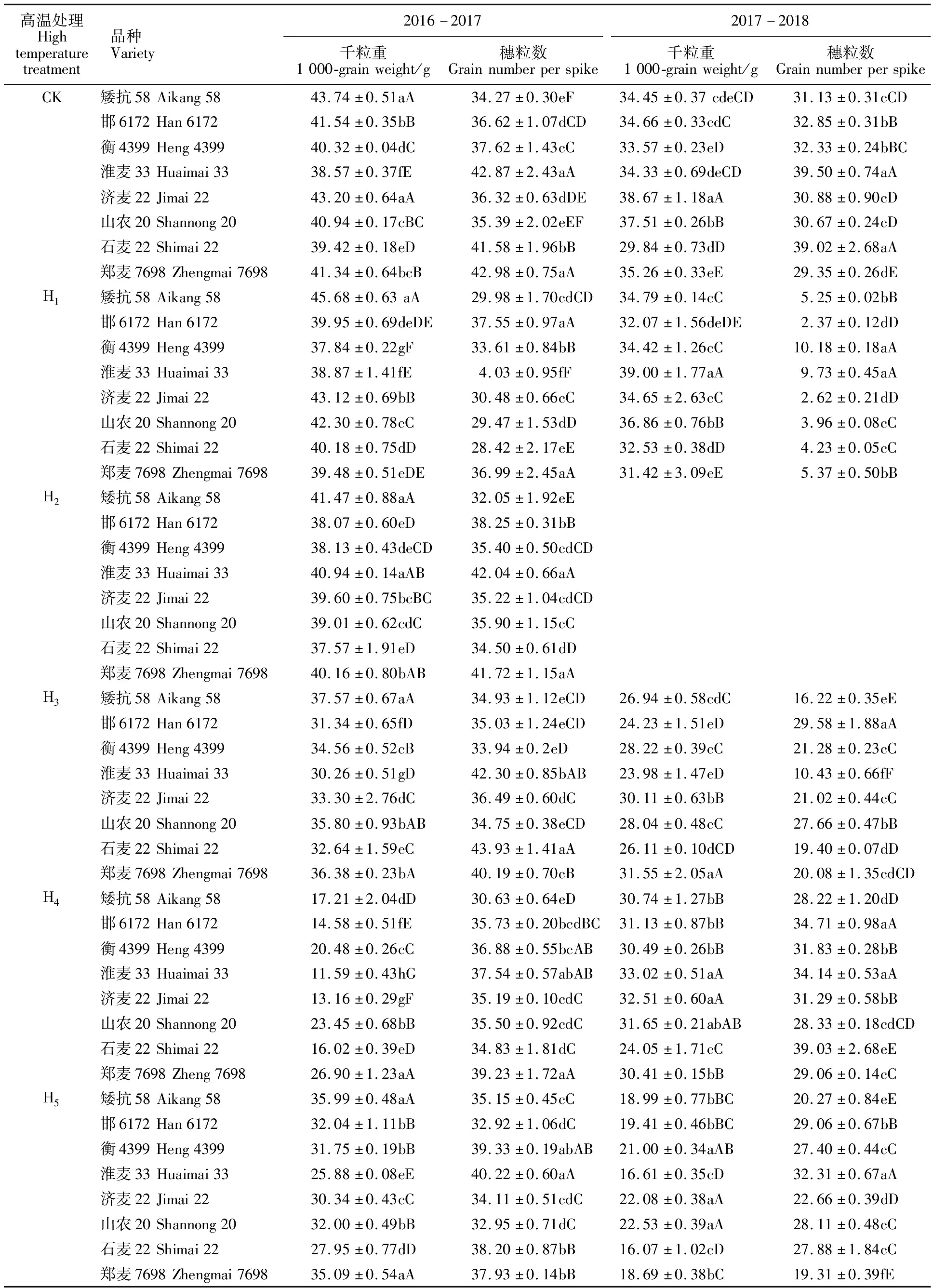

2.2 阶段高温对小麦千粒重和穗粒数的影响

高温对小麦粒重和穗粒数均有影响(表4)。2016-2017年度H1、H2、H3、H4和H5处理的平均穗粒数较对照分别减少9.6、1.6、0.8、2.8和2.1粒,差异均达显著或极显著水平;2017-2018年度H1、H3、H4和H5处理的平均穗粒数较对照分别减少26.2、11.0、-0.4和5.8粒,但对照和H4处理间差异不显著,其他处理与对照的差异均达极显著水平;H1、H2、H3、H4和H5处理的穗粒数两年平均较对照分别减少17.9、14.8、5.9、1.2和4.0粒。2016-2017年度,H1、H2、H3、H4、H5处理的平均千粒重分别降低0.21、1.76、7.15、23.21和9.75 g;2017-2018年度,H1、H3、H4和H5处理的平均千粒重分别降低0.32、7.38、4.28和15.36 g。这说明在开花期和灌浆初期高温胁迫主要影响穗粒数,在花后20 d左右不仅影响穗粒数,还会较大幅度降低粒重,是该阶段减产的重要原因。

表4 阶段高温对小麦千粒重和穗粒数的影响

小麦粒重和穗粒数存在品种间差异,且在不同时段受高温的影响不同。2016-2017年度,淮麦33穗粒数受高温的平均影响最大,其次为石麦22、郑麦7698、济麦22、衡4399、矮抗58、山农20和邯6172;淮麦33穗粒数受H1处理影响较大,较对照减少了38.84粒,且H1、H4处理与对照差异均达到极显著水平,其他时段高温处理与对照差异均不显著;而邯6172的穗粒数受高温影响相对较小,除极显著受H5处理影响外,其他时段较对照差异不显著;其他几个品种均受H1处理影响最大,且与对照差异均达极显著水平,矮抗58的H2、H3和H5处理,衡4399的H4和H5处理,济麦22的H2、H3和H4处理,山农20的H3和H4处理,石麦22的H3处理,郑7698的H3和H4处理与对照差异均不显著。2017-2018年度,淮麦33穗粒数受高温的平均影响仍最大,较对照平均减少17.9粒,H1和H3处理的穗粒数分别减少29.8和29.1粒;石麦22穗粒数受高温的影响较小,较对照平均减少4.2粒,H1处理减少22.7粒;邯6172、衡4399和郑麦7698的H4处理均与对照差异不显著,其他时段的高温处理与对照差异均达极显著水平;其他品种的各时段高温处理与对照差异均达显著或极显著水平。从千粒重看,2016-2017年度矮抗58、淮麦33、山农20和石麦22的H1处理较对照均增加,2017-2018年度矮抗58、衡4399、淮麦33和石麦22的H1阶段处理较对照均增加,其他时段高温处理均不同程度降低,两年分别以H4和H5处理的影响较大。综合两年结果,淮麦33的穗粒数在两年中受高温的影响均最大,而济麦22、邯6172和郑麦7698的粒重受高温的影响相对较大,淮麦33和济麦22的穗粒数和粒重两年受高温的影响均较大,其他品种受高温影响的程度因高温阶段和年份而异。这说明在小麦穗粒数和粒重上,不同品种耐受高温影响的程度不同,而且耐热性与高温阶段有关。

2.3 阶段高温下不同小麦品种耐热性差异

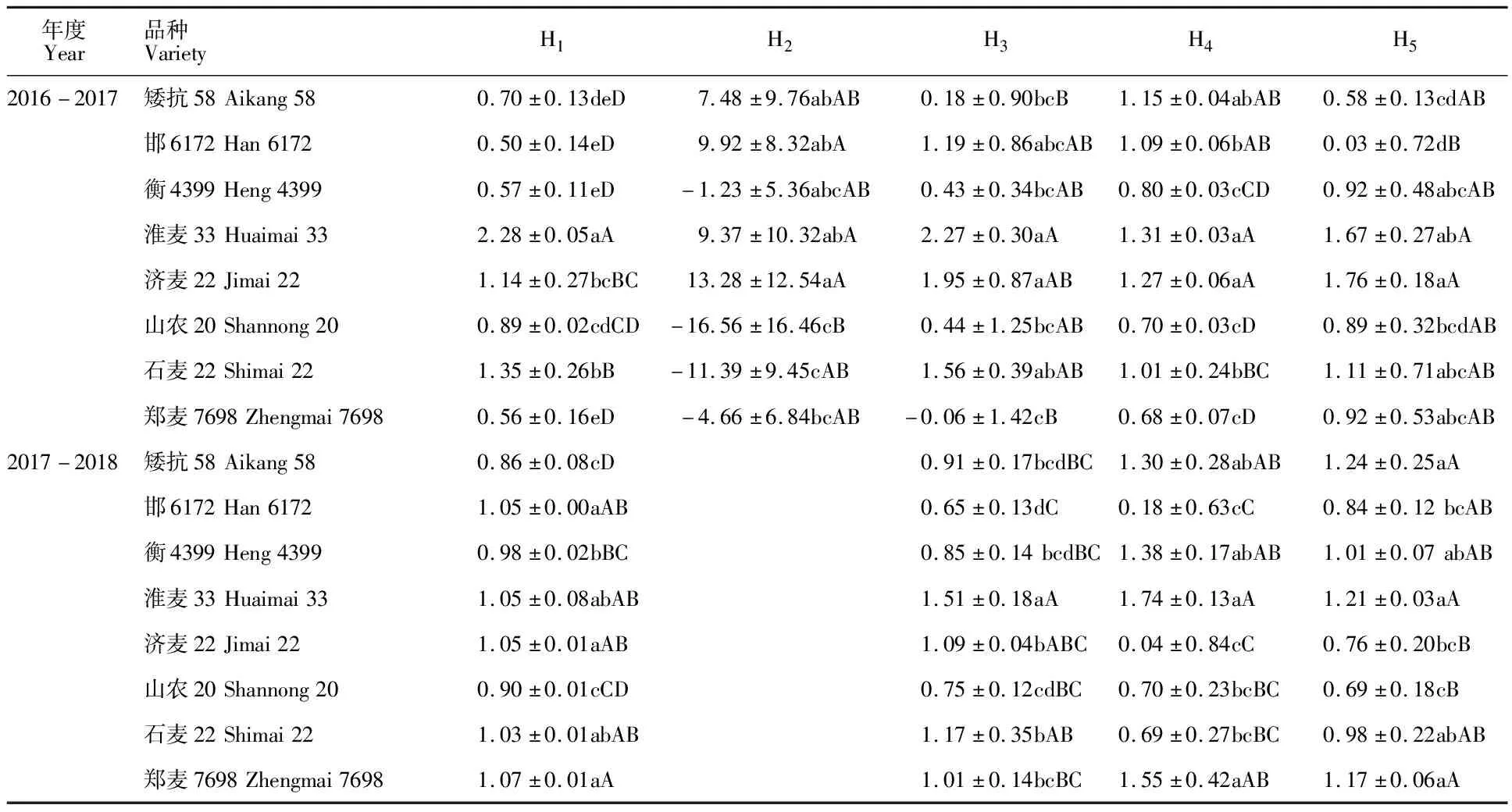

从两年的热感指数看,由于不同年份和高温阶段的差异,品种的产量热感指数表现不同(表5)。2016-2017年度,在不同阶段高温下衡4399、山农20和郑麦7698的产量热感指数均小于1,淮麦33、济麦22的产量热感指数均大于1;2017-2018年度,在各阶段高温下山农20的产量热感指数均小于1,淮麦33和郑麦7698均大于1;其他品种不同阶段高温下表现不一。

表5 阶段高温对小麦产量热感指数的影响

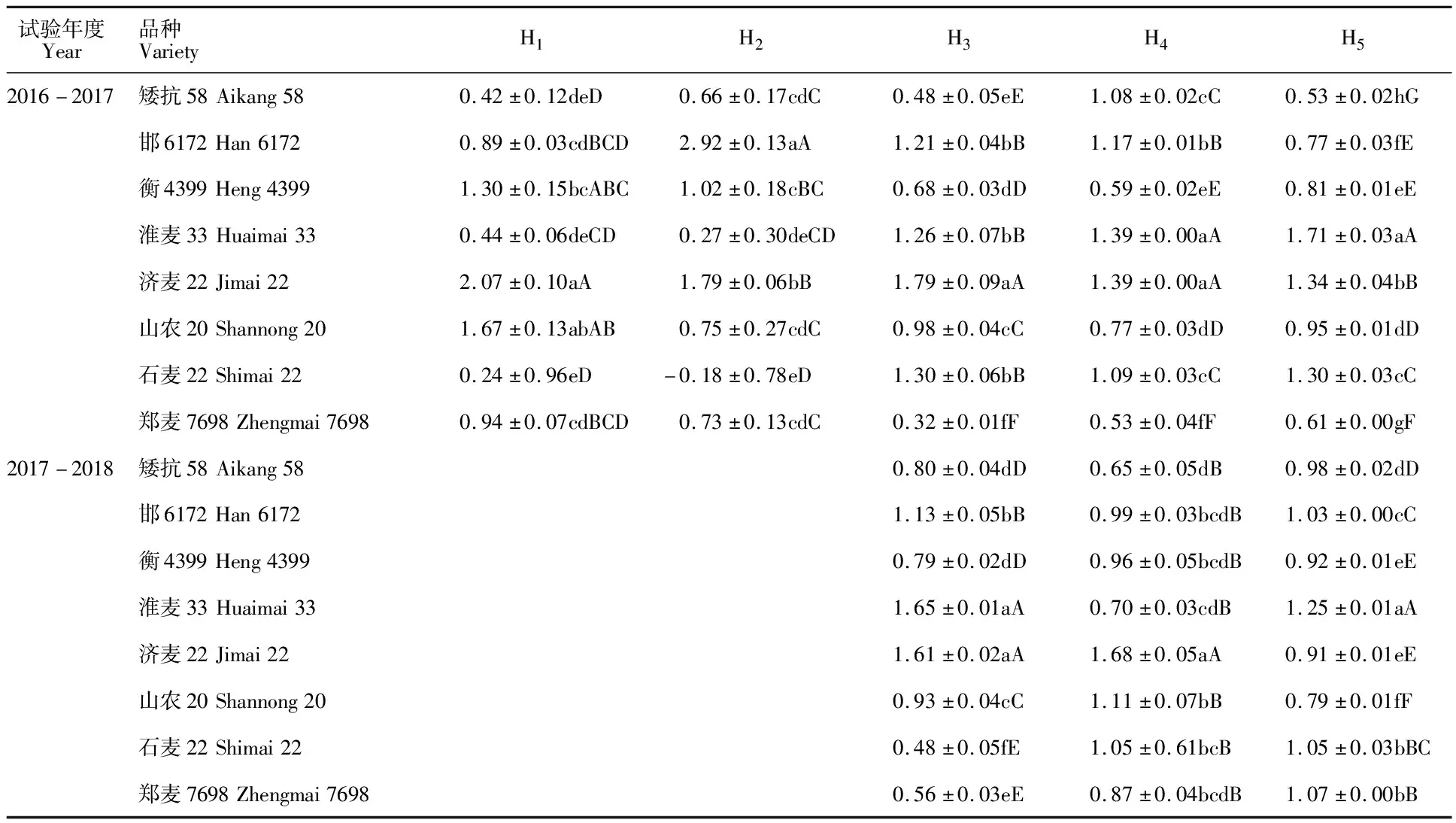

由于千粒重、容重均受到穗粒数的影响,且H1和H2处理对穗粒数影响较大,因此选择对H3、H4和H5处理下的千粒重和容重热感指数进行分析。从表6来看,2016-2017年度,在不同阶段高温下衡4399、山农20和郑麦7698的千粒重热感指数均小于1,邯6172、淮麦33和济麦22的千粒重热感指数均大于1;2017-2018年度,在不同阶段高温下仅衡4399千粒重热感指数均小于1,其他品种在不同阶段高温下表现不同。从表7来看,2016-2017年度,在不同阶段高温下衡4399、山农20和郑麦7698的容重热感指数小于1;2017-2018年度矮抗58和衡4399的容重热感指数在不同阶段高温下均小于1,山农20和郑麦7698的容重热感指数在两个阶段高温下小于1,邯6172、淮麦33、济麦22和石麦22的容重热感指数在两个阶段高温下大于1。综上两年产量、粒重和容重热感指数,较耐热品种为衡4399、山农20和郑麦7698,相对耐热品种为矮抗58、邯6172,热敏感品种为淮麦33、济麦22和石麦22。

表6 阶段高温对小麦千粒重热感指数的影响

表7 阶段高温对小麦容重热感指数的影响

3 讨 论

3.1 不同阶段高温对小麦产量和产量性状的影响不同

提高开花至成熟期粒重和穗粒数是增加小麦产量的关键,增加穗粒数的关键所在是在增加结实小穗数的基础上提高小花结实率[20]。高光强和相对较低的温度有利于小麦小穗数和穗粒数的增加[21]。灌浆前期高温下小麦结实小花数会显著降低[22]。本研究中,H1和H2处理的穗粒数较大幅度地降低,说明在开花期和灌浆初期高温对小麦穗粒数的影响较大,与Tashiro等[23]花后3 d高温导致小麦单性结实,花后6~10 d高温引起籽粒发育不良的研究结果一致。小麦属于喜凉作物,我国北方小麦籽粒灌浆阶段的适宜温度为 20~24 ℃[24]。灌浆期的粒重和灌浆持续期与温度有很大的关系[24-25]。小麦灌浆初期高温会显著降低灌浆持续期、粒重和产量[26],极端高温(33~40 ℃)下籽粒的灌浆速率下降和灌浆持续期缩短[27]。本研究的两年结果显示,H4、H5处理对小麦粒重的影响较大,而且对开花晚的品种的穗粒数也会造成影响,导致穗粒数较大幅度降低;而H4、H5处理对粒重产生影响的同时,还可能降低穗粒数,是其减产幅度较大的主要原因,印证了Johnson等[28]高温对小麦产量及其构成的影响因处理阶段而异,以及封超年等[29]花后不同时间高温对小麦穗粒数和粒重影响不同的研究结果相 一致。

粒重的增加还取决于灌浆期各绿色器官的功能期和光合有效积累。徐晓玲等[30]研究表明,小麦不同绿色器官的耐热性不同,穗下节间、旗叶鞘和护颖的耐热性较强,旗叶、外颖和芒对高温较敏感,说明了本研究中2017-2018年度的H2处理可能由于温度超过了穗的耐受能力,对穗部器官造成了不可恢复的伤害,没有形成籽粒产量,植株和叶片形成的光合产物无法转移出去,成熟期仍然青枝绿叶的原因。Araus等[31]研究表明,小麦穗光合对籽粒的贡献率在59%以上。花后高温非叶器官有更长更稳定的光合性能[32],花后5~ 7 d高温时小麦籽粒淀粉积累量和淀粉合成酶活性的下降幅度最大[9],且穗部高温对粒重的影响大于叶片高温[29],而保持灌浆初期和灌浆盛期较大的绿叶面积比增加灌浆后期绿叶面积对产量的贡献要大[33],花后20 d左右高温小麦产量会明显下降[2],说明在小麦的开花期或花后5~10 d左右高温及花后20~25 d左右高温会对小麦的产量性状和最终产量产生较大的影响,因此有效延长花后叶片和非叶器官的功能期在抗逆育种中意义重大[34]。

3.2 小麦的耐热性是有一定限度的且受多因素影响

小麦的耐热性是一个复杂的有机联系过程的体现[35],存在品种间差异[36-37],而且受栽培环境及因素互作的影响[38,14-15],同时还受评价指标、研究性状、环境条件及处理时期[3,9,17,39-40]等因素影响。本研究8个品种表现出不同的耐热性,耐热性较差的淮麦33和济麦22与姜丽娜等[41](灌浆中后期至成熟高温)通过隶属函数和聚类分析得出的淮麦33中等耐热和济麦22强耐热性结果不同。本研究中,济麦22的产量和千粒重热感指数均大于1,表现不耐热,而冯 波等[28]认为灌浆初期高温下济麦22丰产性较好,但与陈冬梅等[18]济麦22和石麦22通过千粒重热感指数指标得出的感热品种结果一致,这可能与处理的温度、试验品种及高温处理的时期有关。

品种的耐热性表现出阶段差异和年际差异,有的阶段热感指数大于1,有的阶段小于1,相对耐热的郑麦7698产量和容重热感指数指标在2016-2017年度均小于1,在2017-2018年度有的阶段大于1,有的阶段小于1,与灌浆中后期至成熟高温中等耐热品种郑麦7698的千粒重和产量热感指数均小于1的研究结果相吻合,这可能与品种的扬花期、播种时间的早晚及年际间温度处理差异有关。因为不同品种的扬花期不同,2016-2017年度正常播种的情况下,衡4399、矮抗58和邯6172的扬花时间为5月2日,济麦22、山农20和石麦22为5月4日,淮麦33和郑麦7698的扬花时间为5月5日,在2017-2018年晚播的情况下衡4399、邯6172的扬花期为5月1日,济麦22、山农20、矮抗58和石麦22为5月3日,郑麦7698和淮麦33为5月6日,加上2017-2018年度开花至灌浆期的天气较好,塑料棚自然升温较快,棚内外温差较大,出现了50 ℃以上的高温,而且出现了灼伤现象,造成H2阶段绝收,而H5阶段大部分品种处于花后15~25 d阶段,抽穗较晚的郑麦7698和淮麦33的穗粒数受影响较大,与李 咏等[42]灌浆中期高温新春11和新春39穗粒数均减少的结果一致,形成穗粒数的小花发育的时间不同,劣势花在光合产物的获得上又处于劣势[43],这也是2016-2017、2017-2018年度各品种分别在H4和H5阶段减产幅度较大的原因,说明花后20 d左右高温降低粒重的同时还会对生育期晚的品种穗粒数造成影响,是该阶段减产的主要原因所在。

小麦品种耐热性是相对的。本研究中,2017-2018年度H2阶段高温后产量绝收,印证了植物的高温胁迫点温度是有一定限度的,超过温度阈值时生长发育会停止[44],因为环境温度升高到一定程度,会导致环境CO2浓度、空气湿度等系列变化,引起小麦过度“午睡”[45-46]。本研究中淮麦33在正常条件下表现出了较好的丰产性,与董建力等[47]得到热敏感材料中有些表现出较好的丰产性的结果一致,因此在耐热资源的选择中考虑耐热性的同时,还需利用多因素多指标对品种进行评价。

4 结 论

阶段高温对小麦产量有明显影响,其中H1、H2、H3、H4和H5两年平均较对照减产59.7%、49.5%、26.2%、36.4%和34.5%。开花和灌浆初期高温主要影响穗粒数,花后20 d左右高温会使粒重降低,是开花期和灌浆初期及花后20 d左右高温产量下降幅度较大的主要原因。综合产量和热感指数等指标,衡4399、郑麦7698和淮麦33丰产性较好;衡4399、山农20和郑麦7698减产幅度较小,耐热性好;矮抗58和邯6172次之,为中性品种;产量影响较大的为淮麦33、石麦22和济麦22,为热敏感品种;综合表现较好的品种为郑麦7698、衡4399和山农20。