基于地域文化保护与传承的传统村落规划设计研究

——以上窖村的规划设计为例

邓 睿,储凯锋

乡村文明是中华民族文明史的组成部分,是中国文化传统的有机体。党的十八大明确提出建设“美丽乡村”的目标,十九大进一步提出了“乡村振兴”战略。不同于以往的农村建设思路,乡村振兴不仅仅是一个经济议题,它超越了产业发展和经济范畴,涵盖了政治、经济、生态、文化等多个领域,更加强调乡村文化传承和思想层面建设。随后召开的中央农村经济工作会议也提出,“实现乡村振兴,要传承农耕文明,走乡村文化兴盛之路。要传承发展提升农村优秀传统文化,挖掘有乡土文化的农耕特质、地域特色”。由此可见,乡村振兴离不开地域文化的引领,这也为传统村落的保护和发展指明了方向。传统村落承载着中华民族的历史记忆,作为最具历史价值和文化价值的乡村类型,对其的保护与发展更应立足于地域文化[1]。

一、传统村落地域文化传承与保护的必要性和意义

地域文化指我国特定区域源远流长、独具特色,传承至今仍发挥作用的文化传统,一般包括民间信仰、民间艺术、民居建筑、方言、饮食文化、学术思想等[2]39-40,是中华传统文化的重要组成部分。传统村落是中华民族的宝贵遗产,是地域文化的重要载体,每个村落的形成都凝聚了人民的智慧,蕴含着各个时期的历史、地理和人文信息,各种各样的物质和非物质形态的地域文化也成为传统村落的灵魂[2]39-40。不同于经典文献和古物史料,传统村落所承载的传统文化信息更具鲜活性。

随着城镇化和新农村建设的进程加快,传统村落及其文化遗存赖以生存的环境不断遭到侵蚀,中国的传统村落数量正在逐年减少。据中南大学中国村落文化研究中心2010年的调查报告显示,在长江、黄河流域,具有一定研究价值的传统村落,平均每年递减7.3%,每天消亡1.6 个[3]。村落内丰富多样的传统民居被现代建筑所取代,传统的村落格局也逐渐消逝。伴随着村落消失的,除了这些极具地域特色的物质文化,还包括非物质形态的传统文化,越来越多的传统技艺濒临失传,文化现象悄然消失,传统村落的去本土化和同质化现象十分严重[4],这意味着我国千年以来的田园风景及人文内涵面临危险,给中华传统文化带来了不可逆的损失。所以,传统村落的保护和发展刻不容缓,地域文化作为传统村落的灵魂,对其保护与传承显得尤为重要。

在地域文化指导下,可以充分发掘村落特色,更好地将具有地域特色的物质与非物质文化、自然生态环境、物种资源等有机结合起来,使传统村落的保护与开发突破物质空间结构。基于地域文化保护与传承的传统村落规划,首先可以促进传统文化的传承和发展,强调在发展规划的过程中对村落的传统格局、建筑风貌等方面的把握,彰显村落特色,促进非物质文化遗产的活态传承;其次,可以协调传统村落保护与乡村建设的关系,更好地规范指导村落的建设发展;另外,可以提高传统村落的再生能力,促进村民回流,有利于乡风习俗的延续,不仅保护了村落的传统文化,同时保护了村落的生活内容,实现传统村落健康可持续发展。

二、上窖村传统村落的现状及地域文化构成

(一)现状

上窖村位于江西省西南部,隶属赣州市全南县龙源坝镇,于2017 年入选江西省第一批省级传统村落。村域面积543.98公顷,下辖9个村小组,共有农户219户,人口813人,近年来,上窖村的人口不断外迁,房屋闲置率高,目前常住人口仅有约200人,并以老人、小孩为主,人口的衰减使得村落生活活力逐渐丧失。另外,由于村庄内的无规划建设,古村周边农田、水系等农耕风貌逐渐丧失,村落内建筑自然老化现象严重,建筑风貌日渐模糊,村落的人口经济发展和古建筑环境保护产生了一定矛盾。

(二)地域文化构成

上窖村的地域文化包括传统村落建筑文化、民俗文化和红色文化三部分。

1.建筑文化具有传统特色

上窖村地处群山峻岭的山谷地段,被竹林围绕,两条水系夹村环绕,整个村落依地势而建,南高北低,顺势而下,形成依山近水的村落格局,充满灵气,选址和布局保持着传统特色。目前,村落现存的传统建筑风貌完整度较高,是典型的排屋式—组团聚集型客家传统村落,整体风貌保存完整。

2.民俗文化活动丰富多彩

上窖村现有土地庙与祠堂共6处,均保存较好,其中4处至今仍有祭祀活动,显示出上窖村民对先人以及风水文化的信仰和敬畏。村落传统节庆中的全南香火龙、《大锣大鼓》及生活中蓝巾帕、赣南客家擂茶制作技艺,均被列入江西省非物质文化遗产保护名录,很好地展示了客家风情。

3.红色文化别具一格

村落在党史上具有重要的地位,作为土改试点,中国共产党游击队活动根据地,原中央苏区革命遗址,上窖村具有丰富的红色文化资源。目前,村口河边桥头仍然屹立着上窖保卫战纪念碑,作为主要战场的永盛围,在战役中烧毁,遗址仍保存有部分旧围屋墙体遗迹,这些都是上窖村红色革命的见证。

三、基于上窖村地域文化保护的实证规划设计

(一)总体规划

作为典型的传统村落,上窖村在规划设计中应立足于传统地域文化,保护其传统聚落格局和革命历史遗址,传承历史文化脉络,整合人文自然资源,重塑地域特色景观。充分展示和利用物质遗存与非物质文化遗产;协调保护与开发、保护与旅游的关系,满足经济增长、社会发展和提高人民生活水准的需要,将上窖村建设成为革命风情浓郁、文化风貌独特、自然景观丰富的传统村落。

1.用地布局规划

采取整体性保护方法,将村落及与村落历史文化密切相关的自然山水、古树名木、田园风光等,看作一个整体,都纳入到保护范围中。保护构成村落山水格局特色的山体、河道等自然环境要素,保护村落传统街巷肌理,维护村落格局特征和整体风貌。用地布局现状基本保持不变,规划主要在村域的建设控制地带内进行,在保护上窖村风貌特色的基础上,划定保护范围和层次,明确保护方式,合理引导村庄未来的发展建设。

上窖村及其周围环境分为三个保护层次:核心保护区、建设控制地带和环境协调区。

(1)核心保护区:以永盛围遗址为中心,总面积0.95公顷。此区为法定保护区范围,严格保护永盛围建筑空间格局、街巷肌理和整体形态以及该建筑环境所承载的革命历史意义和乡风文明特色。在此范围内不得进行新建、扩建活动,建设活动以维修、整理、修复永盛围主体建筑,以及内部的展陈功能更新为主,建设内容必须服从对历史建筑的保护要求,外观造型、体量、色彩、高度都须与保护对象相协调。

(2)建设控制地带:根据原中央苏区革命遗址范围划定,面积约12.6公顷。此范围内的新建建筑要更新改造,必须服从“体量小、色彩淡雅、不高、不洋、不密、多留绿化带”原则,建筑形式必须与核心保护区风貌协调,取得与核心保护区之间合理的空间过渡,并控制建设项目的规模。主要用地调整体现在以下几方面:首先,建设控制地带范围内的部分居住用地调整为公共设施用地提供旅游配套服务;其次,该范围内增加部分道路用地并设置两处交通设施用地,功能为居民及游客解决停车需求;最后,对范围内少量公共服务设施用地进行调整、置换,增加商业服务业用地。

(3)环境协调区:紧邻村落建设控制地带外围的村庄用地及村庄外围的非建设地带,包括农田、水系、山体等自然背景景观。重点对上窖村村域的山水格局与环境进行控制协调,严格保护周边自然山体的绿化植被,加强植被保育,注重保护山体景观,为核心保护区和建设控制地带提供良好的自然景观背景。

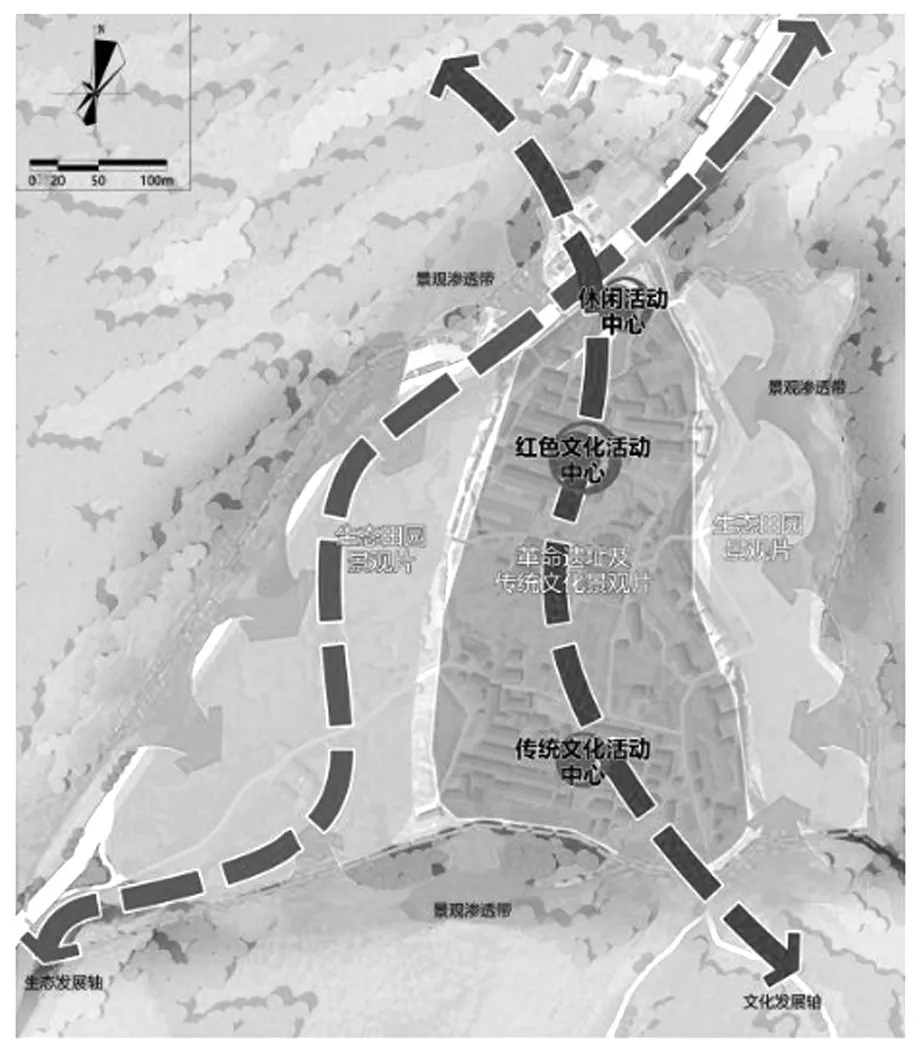

图1 规划结构图

2.功能结构规划

采取构筑系统,以点带线、以线促面,形成整体形象,充分展示上窖村的地域文化特色,规划形成“两轴三心三片区”的功能结构框架(图1)。

(1)两轴:串联起地块内重要节点的文化发展轴和沿水系形成的生态发展轴。

(2)三心:分别为红色文化活动中心、传统文化活动中心和休闲活动中心。红色文化活动中心依托永盛围、纪念广场、围屋遗迹片区,突出上窖村的红色记忆;传统文化活动中心结合王屋祠堂、曾屋祠堂和祭祀文化广场,体现村落传统乡风文化;休闲活动中心主要包括造纸手工艺坊与小游园。

(3)三片区:包括革命遗址及传统文化景观片、生态田园景观片两个主题形成的三个片区。革命遗址及传统文化片区主要为村庄的主体部分内容,生态田园景观片是依托上窖村良好的山体景观,形成山体景观渗透带,创造村庄优美环境。

(二)专项规划

1.道路交通规划

为了更好得保护村庄现有格局,道路交通规划以完善为主,充分考虑上窖村内部交通以及对外联系,在现有交通的基础上,完善道路网系统。村落交通系统分为县道(过境路)、主干路、次干路、宅间路四个等级。

县道指穿村而过的县道X422,保持原有县道功能不变,作为主要的对外交通通道,考虑到村庄未来发展需要,规划对县道宽度进行调整,升级拓宽至9米,充分保证上窖传统村落内外应有的交通可达性,成为切实提高村民生活质量和促进旅游发展的保障;主干路道路宽度为4 ~6米,为可供机动车行驶的车行道,形成村庄内的主要通道,使游客可以方便地到达村庄的部分主要节点;次干路连接入户,控制道路宽度在4.5米,在道路尽头设置一定空间的回车场,作为对主干道连接不到的空间的补充;宅间路为村内形成鱼骨状的街巷格局,街巷道路红线宽度不等,控制道路宽度在3米,作为游客及村民步行到达各个节点的主要通道。

静态交通方面,为加强公共停车设施的建设和管理,满足车辆停放基本要求,适应未来村落的旅游发展。在上窖村入口设置生态停车场,其中大巴车停车位一处,在村口处综合旅游中心一侧;小型机动车停车位两处,在四姓祠堂南侧广场和曾屋祠堂东北侧广场空地上。非机动车的停车宜分散布置,方便其使用,在综合服务中心处设置自行车驿站。

2.公共服务设施规划

为了更好地适应村落的发展,将村部改造升级为综合服务中心,适当增加接待、会议、票务、咨询、安保、医务、购物等综合性的服务等功能,为游客游览、出行提供服务。同时结合村委会设立卫生室,既满足村民日常治疗保健需求,又方便为游客做应急处理。

在不破坏传统建筑的格局及各种构件和原有色彩的前提条件下,置入展览、文化体验、娱乐功能,新增村史文化馆(全南党史文化馆)、乡风文化馆、造纸手工艺坊等,充分地展示村落的地域文化特色。在特色的围屋建筑遗存改造成商业街,塑造传统村落商业风貌,形成一条商铺街。在沙墩王氏祠堂、王屋祠堂、曾屋祠堂等历史建筑和乡风文化馆、广场等重要旅游景点设置茶馆以及零星的商业网点,大大提升了村落的文化吸引力。

3.文化遗产的保护与展示利用规划

物质遗产方面,对上窖村的自然环境、村落的整体格局、传统建筑以及历史环境进行保护,明确各项的保护内容,指定具体的保护要求。针对传统建筑保护应建立完善的建筑档案,设置保护标志,以现状保存为主,掌握充分依据下维修复原,应最大限度保留传统建筑所包含的历史信息,保护和复原建筑的平面格局。基于历史文化古村落的定位考虑,上窖村建筑整体的外观色彩形式保持“白墙灰瓦”的特色。上窖村的非物质文化保护内容包括上窖香火龙、客家擂茶等客家文化民俗。由于民间文化的最大特点是它的“无形”,通常只是作为一种知识、技艺或是技能,存在于民间文化持有人的头脑中。只有在一些民俗活动中将它们复述、表演或是制作出来时,人们才会感受到它的存在。因此,民间文化的保护应从两方面做起:一是保护物,通过民间记载、遗址遗留等有效地保存遗产原物。针对传统饮食、服饰等要素,可在匠人制作过程中,将那些“看不见”“摸不着”的民间文化“成品”以“有形化”的方式记录或保存下来,主要包括文字记录、照片、影像等;二是通过节日、活动、陈列、展览、教育等方式展现上窖村丰富多彩客家文化、红色文化、传统民俗活动等民间文化特色。

具体来说可通过旅游参观、民俗体验、文化产品展示等方式对文化遗产进行展示和综合利用,内容主要包括传统建筑展示、人文景观展示和村庄景观展示。

村内保存较好的4 座传统祠堂建筑作为家族祠堂继续使用,同时开放参观。四姓祠堂将作为“乡风传统文化馆”展示中国传统乡风文化,沙墩王氏祠堂结合其周边场地和建筑,形成民俗体验区,设置互动参与式的民俗体验活动,曾屋祠堂和王氏祠堂结合建筑前空间形成“祭祀文化广场”,成为村落节庆节事的重要活动场所。永盛围作为上窖保卫战的重要见证,虽然不存在完整的围屋外形,但是应作为历史建筑的遗址整体进行保护,供以参观教育、传承红色精神的作用。结合上窖保卫战纪念碑以及滨水良好的景观规划,在永盛围遗址西侧设置一处集纪念、教育、集散、休闲娱乐于一体的广场,围屋东侧残墙建围屋遗迹小园林,展示该地块的红色文化价值与客家围屋风貌。其他建筑可开设客家传统服饰、客家擂茶、上窖传统造纸等体验式作坊,制作和生产真正具有地方民族特色的产品,同时加强体验互动和教育功能。充分利用景观效果较好的建筑,如水系岸边建筑开发茶饮功能,结合田园、小桥流水的风景,提供游客驻足休憩的空间。鼓励村民根据居住条件自愿开展具有地域文化特色的民宿和餐馆,营造慢游乡村的条件,增强民俗体验感。

四、结语

通过对江西省全南县上窖村规划设计的分析研究可以看出,在对村落地域文化特色全面梳理、深度认识、尊重认同的基础上设计发展规划方案,可以更好地建立符合其文化传统和生态环境理念的保护发展方式,延续了人与村落的生产生活关系,保存并传承村落的物质和非物质文化遗产价值,使其实现健康且持续的发展。

总之,基于地域文化保护与传承的传统村落规划设计,应始终坚持保护先行,将保护传统村落历史文化遗产的真实性、完整性和延续性作为主要目标,对村落形成起重要作用的历史环境要素、自然山水环境、非物质文化遗产等也进行保护;另外,在规划设计中,应充分挖掘村落的地域文化特征并将其融合到具体的发展模式中,提升传统村落的文化吸引力,体现其历史价值、文化价值和社会价值。同时,注重以人为本,鼓励和引导村民积极参与到保护中,寻求传统村落保护和村民生活提升的平衡点,真正实现村落保护发展的可持续性。