文本与形制的共生:北魏司马金龙墓表释证

范兆飞

(中山大学 历史学系,广州 510275)

碑刻文献作为中古时期的一手资料,近三十年来得以大量整理与刊布,有力推动了中国中古文史研究的开展。关于中古碑志文献的研究,学者多集中于北朝隋唐资料的研究和利用,特别是谱系建构、异刻现象、政治景观、历史书写等话题成为中青年学人关注的新动向。正如学者所云,中古墓志大概在孝文帝迁都洛阳十余年后方告定型。(1)漥添庆文:《墓誌の起源とその定型化》,《墓誌を用ぃた北魏史研究》,東京:汲古书院,2017年,第31~37页。但在定型之前,从立于地表之上的汉碑,到藏于墓室之内的墓志,其中经历了漫长而曲折的分野和流变,依然存在若干未明之处。特别是关于北魏平城时代石刻文献的生成和演变脉络,应该进行更加深入的探讨。在这种背景下,近五十年前出土的北魏司马金龙墓表和墓铭,再次进入我们观察的视野。

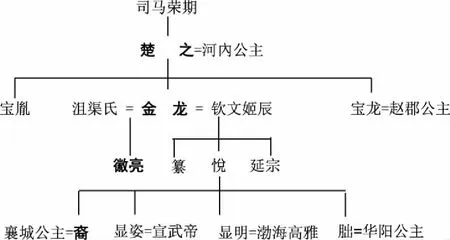

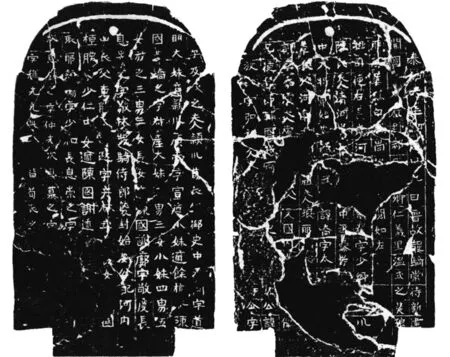

1965~1966年,北魏司马金龙墓正式发掘于山西省大同市东南约十三里石家寨村西南一里左右。此墓出土三方墓铭,其中两方司马金龙石刻,一为墓铭,一为墓表,均呈碑形。墓表置于墓门券顶上方东部,而墓铭立于前室与后室甬道前方东部墙,形制较墓表为大。其妻钦文姬辰墓铭,方形,平置于甬道南端,临近东墙处。(2)山西省大同市博物馆、山西省文物工作委员会:《山西大同石家寨北魏司马金龙墓》,《文物》1972年第3期。图版见于李玉明、王雅安主编:《三晋石刻大全·大同市南郊区卷》上编,太原:三晋出版社,2014年,第9~12页。还有学者指出,墓表发现于墓道与墓门相接处,相当于两汉的墓碑;又云墓铭位于墓室中,相当于后来的墓志,参见宋馨:《司马金龙墓葬的重新评估》,殷宪主编:《北朝史研究:中国魏晋南北朝史国际学术研讨会论文集》,北京:商务印书馆,2004年,第561~581页。关于司马金龙的两方石刻,均为圆首,墓表有额,篆书“司空琅瑘康王墓表”八字。墓铭藏于大同市博物馆,墓表藏于山西省博物院。墓室所用墓砖均为特制,多达五万块,这些砖长33厘米,宽16厘米,厚6.5厘米,一面有细绳纹,横端一侧阳刻隶书,“琅瑘王司马」金龙墓寿砖”(本文符号“」”表示换行)。此墓早期虽经盗掘,但仍然出土大批陶俑、生活用具、石雕柱础等四百五十余件随葬器物,特别是漆画木屏风,流光溢彩,弥足珍贵,中外学者对此已有比较丰富的研究。(3)杨泓:《北朝文化源流探讨之一——司马金龙墓出土遗物的再研究》,原载《北朝研究》1989年第1期,收入氏著《汉唐美术考古和佛教艺术》,北京:科学出版社,2000年,第115~125页;张学锋:《墓志所见北朝的民族融合——以司马金龙家族墓志为线索》,《许昌学院学报》2014年第3期。但是,关于墓铭、墓表的志文和形制,及其所蕴含的文化元素,仍有继续讨论的必要。

一、 从江南到河西

文成、献文、孝文三朝皇位嬗递的错综复杂,与子贵母死、女主政治等政治制度交织进行,学人多有卓识,此处不赘。需要指出的是,司马金龙及其姻亲家族(如源氏)参与和见证了这个政治过程。史载,“高宗即位,社稷大安,贺有力焉”。“显祖将传位于京兆王子推,时贺都督诸军屯漠南,乃驰传征贺。贺既至,乃命公卿议之。贺正色固执不可。即诏贺持节奉皇帝玺绶以授高祖。”(8)《魏书》卷41《源贺传》,第1020~1022页。根据史传,源贺卒于太和三年(479),时年七十三,生年为天赐四年(407)。京兆王子推任长安镇都大将,“性沉雅,善于绥接,秦雍之人,服其威惠”。(9)《魏书》卷19上《景穆十二王·京兆王子推传》,第949页。证明拓跋子推在秦雍一带的根基颇为雄厚。而源贺同样在雍凉地区拥有雄厚的部族根基,在太武帝西征过程中颇有功业,其后又支持高祖即位,在很大程度上消解了京兆王子推在秦雍一带的影响力。

源贺即司马金龙妻钦文姬辰之父,又名“贺豆跋”。《宋书》卷95《索虏传》记载献文帝的南征诏书,“使持节征南大将军宜阳王直懃新成、侍中太尉征东大将军直懃驾头拔、羽直征东将军北平公拔敦及义阳王刘昶,领定、相之众十万,出济、兖,直造彭城,与诸军克期同到,会于秣陵”。其中的“驾头拔”,卜弼德(Peter Boodberg)、罗新认为,驾、贺字形相近,应即“贺头拔”之讹写。贺头拔,就是贺豆跋,即在《魏书》《北史》有传的源贺。(10)Peter Boodberg, “The Language of the T’o-pa Wei,” Harvard Journal of Asiatic Studies 1·2(1936)175-176. 罗新:《北魏直勤考》,《历史研究》2004年第5期,收入氏著《中古北族名号研究》,北京:北京大学出版社,2009年,第80~107页。

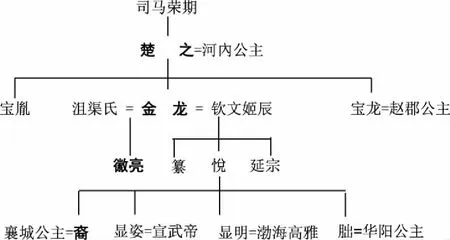

表1 北魏司马金龙家族主要成员婚姻表(11)参考杨泓:《北朝文化源流探讨之一——司马金龙墓出土遗物的再研究》,《汉唐美术考古和佛教艺术》,第119页;张学锋:《墓志所见北朝的民族融合——以司马金龙家族墓志为线索》,《许昌学院学报》2014年第3期。 兹结合相关碑志,予以补充,字体为黑体字者,表示袭爵成员。

类似的情况,卜弼德还列举“驾鹿浑”和“伏鹿孤贺鹿浑”等例证。钱大昕《廿二史考异》卷22“秃髪乌孤载记”条云,“秃髪即拓跋之转”,并云“髪从犮得声,与跋音正相近”。中古时期并无轻唇音,当读重唇音。头拔,当读豆跋。此诏发于天安元年(466)。核以《魏书·源贺传》所载官职,卜弼德和罗新所云是合理的。还可补充的证据是,《魏书》卷37《司马楚之传》记载,“金龙初纳太尉、陇西王源贺女,生子延宗,次纂,次悦。后娶沮渠氏,生徽亮,即河西王沮渠牧犍女,世祖妹武威公主所生也”。其中“武威公主”,《魏书》卷77《高崇传》:“父潜,显祖初归国,赐爵开阳男,居辽东,诏以沮渠牧犍女赐潜为妻,封武威公主。”(12)有的学者误将沮渠牧健女视作武威公主,参见扬之水:《北魏司马金龙墓出土屏风发微》,《中国典籍与文化》2005年第3期。司马金龙先娶姬辰,生有三子,后娶沮渠氏,生子徽亮。徽亮以后出之子,得以袭爵,原因是其母“有宠于文明太后”。(13)《魏书》卷37《司马楚之传》,第949页。司马楚之、司马金龙父子的夫人均为胡人血统,张学锋指出金龙子司马延宗、司马纂、司马悦三人身上只有汉人血统的四分之一。(14)张学锋:《墓志所见北朝的民族融合——以司马金龙家族墓志为线索》,第4页。金龙诸子皆有河西胡人的血统。

源贺既然原名贺豆跋,何以仅取贺为名?罗新指出,迁洛以前北族多音节人名在书写汉字单名的时候,存在着相当大的随意性。(15)罗新:《北魏直勤考》,《中古北族名号研究》,第85页。豆跋,并不是可有可无的后缀。源贺孙女源显明的墓志云:“祖讳跋,魏故太尉公、凉王。祖夫人武威孟氏。父讳怀, 魏故特进、骠骑大将军、尚书令、司徒公、冯翊郡开国公,谥日惠。夫人河南尉氏。”(16)赵君平编:《邙洛碑志三百种》,北京:中华书局,2004年,第12页。源贺曾孙源刚卒于武定五年(547),墓志云:“曾祖陇王,祖陇西王。”(17)齐运通编:《洛阳新获七朝墓志》,北京:中华书局,2012年,第42页。隋代大将贺娄子干之妻源伯仪卒于武德八年(625),墓志云:“高祖贺,魏侍中、尚书左右仆射、特进、录尚书、太尉公、陇西宣王。”(18)党斌:《新见〈源伯仪墓志〉及中古源氏世系补考》,《敦煌学辑刊》2018年第1期;郭锋:《北朝隋唐源氏家族研究——一个少数族汉化士族家族门第的历史荣衰》,《中国社会经济史研究》2002年第3期;郭硕:《中古源氏的郡望变迁与身份认同》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第38辑,2018年,第147~167页。2003年,河南洛阳出土的《源延伯墓志》(528)则云:“其先神元皇帝有昆曰托后跋匹孤,略地河西,遂王凉州,君其后也。积世绵绵,自小而大,迄高祖秃髪褥但,为乞伏炽盘所灭,曾祖太尉避难东归,还复旧京,即拜西平侯,后改封陇西王。祖司徒,父仪同。”(19)《北魏源延伯墓志》,赵君平、赵文成编:《秦晋豫新出墓志搜佚》第1册,北京:北京图书馆出版社,2012年,第31页。参见杨庆兴:《新见〈源延伯墓志〉》,《中国书法》2016年第6期。源延伯系源贺曾孙,高祖记为“秃髪褥但”。《魏书》卷41《源贺传》、《北史》卷28《源贺传》、《晋书》卷126《载记》均为“秃发傉檀”,可证褥但、傉檀为同音转译。

图1 北魏司马金龙墓铭(20) 现藏大同市博物馆,骆东峰摄。

图2 北魏司马金龙墓表(21) 现藏山西省博物院,范兆飞摄。

钦文姬辰外祖父乞伏文照王,当指乞伏炽盘。关于乞伏炽盘的爵号,《晋书》《魏书》均未载“文照王”。《资治通鉴》卷121《宋纪三》:“秦文昭王炽磐卒,太子暮末即位,大赦,改元永弘。……葬秦文昭王于武平陵,庙号太祖。”史源当来自于《十六国春秋》卷86《西秦录》所记:“元嘉五年六月卒,暮末嗣立,伪谥文昭王,葬于武平陵,庙号太祖。”源贺妻为炽盘女。乞伏炽盘属于陇西鲜卑,乞伏氏经常通过联姻巩固政治联盟。《晋书》卷125《乞伏乾归载记》:“乾归击败之,诘归东奔陇山。既而拥众来降,乾归妻以宗女,署立义将军”,“索虏秃发如苟率户二万降之,乾归妻以宗女”。乞伏炽盘应当继承了其父乾归的策略。前引《源刚墓志》记载源贺的另一位夫人武威孟氏是凉州大族,秃髪傉檀政权的股肱重臣。(22)关于源氏家族的婚姻关系,参见郭硕:《中古源氏的郡望变迁与身份认同》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第38辑,第147~167页。

此外,关于司马金龙的官职,墓表、墓铭的记载更为详细,两相对比,文字相近,书体亦同,应出自一人之手,迻录其文云:

大代太和八年,岁」在甲子,十一月庚午」朔,十六日乙酉,怀州」河内郡温县肥乡孝」敬里,使持节、侍中、镇」西大将军、吏部尚书、」羽真、司空、冀州刺史、」琅瑘康王司马金龙」之铭。」(23)李玉明、王雅安主编:《三晋石刻大全·大同市南郊区卷》上编,第12页。

墓铭所记河内郡前为“怀州”,而墓表为“代故”。《魏书》卷106《地形志上》:“怀州,天安二年置,太和十八年罢,天平初复。”怀州初设时,领有河内、汲二郡。怀州罢废后,河内、汲二郡划归司州。(24)牟发松、毋有江、魏俊杰:《中国行政区划通史·十六国北朝卷》,上海:复旦大学出版社,2017年,第543~544页。较之本传,溢出的“羽真”和“使持节”等官职,如北魏文成帝《南巡碑》碑阴就有两例羽真:“六□将军羽真襄邑子吕河一西”“散骑常侍安南将军[尚]书羽真南郡公毛法仁”。(25)张庆捷、郭春梅:《北魏文成帝〈南巡碑〉所见拓跋职官初探》,《中国史研究》1999年第2期。关于羽真,学者盖有两种意见:一是北魏鲜卑系官爵;二是作为姓氏名字而使用。随着孝文改制的步伐,充满鲜卑色彩的“羽真”则被史家选择性地遗忘。但究系何种官职,未有定论。此外,有的学者指出司马金龙及妻姬辰的墓铭均不载其官职“云中镇大将”,而提及“羽真”,乾隆武英殿刊本《北史》卷36的考证,“授大羽真。真南本作镇将”,认为羽真可能就是云中镇大将。(26)宋馨:《司马金龙墓葬的重新评估》,《北朝史研究》,第566页注释4。加节是魏晋地方行政军事化、名号“品位化”的集中体现。(27)张小稳:《汉唐间地方官加节的等级划分与权力演变》,《河南大学学报》2010年第5期。墓表所记司马金龙“使持节”,似有可能是赠官。刘凯推测司马金龙获授羽真于太和八年十一月十六日,这是错误的。(28)刘凯:《北魏羽真考》,《学术月刊》2015年第2期。倪润安:《光宅中原:拓跋至北魏的墓葬文化与社会演进》,上海:上海古籍出版社,2017年,第175页。墓铭记载“羽真”,《魏书》则无。其妻钦文姬辰的墓铭所记官职:“使持节、侍中、镇西大将军、朔州刺史、羽真。”姬辰墓铭刻于延兴四年(474),其时司马金龙依然在世,这些官职显然不是赠官。概言之,司马楚之、司马金龙父子两代,都曾担任镇西大将军、开府,强烈暗示他们在关中与河西地区的影响力。姻亲源贺家族本就出自河西地区,以及具有的“陇王”“陇西王”等爵位,同样显示出强烈的河西元素。

二、 圆首墓表的来源

关于墓铭文字的考察之外,形制的意义同样值得关注。如前所述,司马金龙墓出土三方墓铭:钦文姬辰墓铭、司马金龙墓表和墓铭。姬辰墓铭是方形,阳面八行,阴面四行,后面则是留白。司马金龙的墓铭和墓表均为简易圆首,没有螭龙纹饰,也没有晕纹,前者无题额,后者有题额,其源流及其意义值得探讨。十六国北魏时期的石刻,不乏圆首之例。张铭心敏锐指出,这种圆首碑形墓志,作为一种丧葬文化,集中出现在河西地区,具有强烈的地域色彩,进而提炼出“河西圆首碑形墓表”的概念。(29)参见张铭心:《十六国时期碑形墓志源流考》,《文史》2008年第2辑。也就是说,张氏将司马金龙墓表置于河西圆首碑形墓志发展的谱系和逻辑中进行理解和阐释。结合前文所考司马金龙前后夫人均出自关陇河西的地域背景,这种考虑有一定的合理性。唐代以前的圆首碑志,盖有三种:一种是对称的螭龙构造,如赵氾墓表;一种是不对称的螭龙构造,如辟雍碑;一种是简易圆首,碑首外缘没有龙纹,没有晕纹。(30)关于前两种碑额的演变历程,参见范兆飞:《螭龙的光与影——中古早期碑额形象演变一瞥》,《唐研究》第24卷,2019年,第341~372页。司马金龙墓表就是第三种,即“河西圆首碑形墓志”,也是本文着力讨论的样式:简易圆首石刻。

首先追叙十六国河西圆首墓表的基本情况。《前凉梁舒墓表》(376)圆首碑额,题额为长方形,纵向篆刻“墓表”二字。碑座为长方形覆莲座,莲花纹饰为浅浮雕,二重尖角莲瓣,颇有魏晋十六国时期莲瓣之风。(31)钟长发、宁笃学:《武威金沙公社出土前秦建元十二年墓表》,《文物》1981年第2期。《前秦梁阿广墓表》(380)圆首碑额,纵向篆刻“墓表”二字,碑阴题字:“碑表及送终之具于凉州作致。”罗新将此视作墓志,推测“可能本来是立于墓室之内,与时代接近的吕他、吕宪墓志形制基本一致”。(32)罗新:《跋前秦梁阿广墓志》,《出土文献研究》第8辑,上海:上海古籍出版社,2007年,第235~239页。墓表和墓志并不相同,不宜等同。还有学者往往将圆首墓表或圆首墓碑与螭龙石碑混为一谈。更有甚者,误志为碑,误碑为志。若要追踪和考察中古碑与志的分野和变化,循名责实显然是必须展开的基础工作。(33)有的学者笼统地将墓砖和墓表均称为墓志,参见倪润安:《光宅中原:拓跋至北魏的墓葬文化与社会演进》,第179页。又如张铭心亦将不少石碑视作碑形墓志,参见张铭心:《十六国时期碑形墓志源流考》,《文史》2008年第2辑。中古时期梁氏盖有三支:北族梁氏、汉族安定梁氏,以及安定西川休屠胡梁氏。担任领民酋大、功门将的梁阿广,族属是休屠胡,中古文献亦作“屠各”。《后秦吕他墓表》亦为圆首,横向刻写“墓表”二字,隶书。据《晋书·吕光载记》,吕他为吕光之子,曾任左将军。(34)关于吕氏的活动背景,参见李朝阳:《吕他墓表考述》,《文物》1997年第10期;路远:《后秦〈吕他墓表〉与〈吕宪墓表〉》,《文博》2001年第5期。清光绪年间,陕西西安出土《吕宪墓表》,拓片显示碑首为带有弧形的平首。学者判定两者形制相同,笔者赞同这种看法。据吕他、吕宪墓表,两人葬期分别为:“弘始四年十二月」乙未朔廿七日辛」酉”、“弘始四年十二」月乙未朔廿七」日辛酉”,葬期相同,书法相同,题额相同(从左至右为“墓表”),个别字的异体字亦完全相同,如“弘”为“”,“乙”异体为“”,等等,兼以两人辈份相同,可证两人墓表为同人所刻、同人所写。《吕宪墓表》碑额应为圆首,拓片应系残缺。现藏日本东京书道博物馆的《吕宪墓表》,证实碑额不是平首,而是圆首。

图3 前秦梁舒墓表(35) 现藏甘肃省武威博物馆,王煜摄。 图4 后秦吕他墓表(36) 现藏西安碑林博物馆,图据李炳武编:《西安碑林博物馆》,西安:西安出版社,2019年,第9页。

甘肃酒泉发现的《陇西李超夫人尹氏墓表》(418),是西凉时期的石刻。同一地区还发现《镇军梁府君之墓表》,这两方墓表仅存碑额与碑座,前者碑身因盗墓而破碎,后者碑身因木制而腐烂。(37)甘肃省博物馆:《酒泉、嘉峪关晋墓的发掘》,《文物》1979年第6期。学者将李超及夫人尹氏与西凉宗室联系起来,推断他们与西凉宗室关系密切。(38)张铭心:《十六国时期碑形墓志源流考》,《文史》2008年第2辑。关尾史郎:《“西凉嘉兴二年十二月李超夫人尹氏墓表”につぃて——五胡时代石刻ノート》,《环日本海研究年报》第12号,2005年,第55~62页。西州谚云“李、尹王敦煌”,(39)《晋书》卷96《列女·凉武昭王李玄盛后尹氏传》,北京:中华书局,1974年,第2526页。证明李氏与尹氏是敦煌地区的统治家族,关系密切。这两份墓表均为圆首,但《镇军梁府君之墓表》题额有界格,分为两列,题写“镇军梁府」君之墓表”,中间的界格线横贯上下,将半圆形碑额分成面积相等的两个扇面。与此同时,碑额还有一道半圆形刻痕,碑身腐朽,不能判定圆弧刻痕是否纵贯碑身。《尹氏墓表》相对简单,没有界格,分为六行,“陇西」狄道」李超」夫人」尹氏」墓表”。

上述几方十六国时期的圆首墓表,或后期征集,或零星发现,不是连同墓葬一起发现,很难判断它们原来存在的空间位置。1972年,《且渠封戴墓表》(455)在新疆吐鲁番阿斯塔那墓区正式考古发掘,墓表掩埋于墓道中部填土之中,与《司马金龙墓表》发现地点相似。形制亦为圆首,长方形碑座,石刻文字为:“大凉承平十三年岁」在乙未四月廿四日」冠军将军凉都高昌」太守都郎中大且渠」封戴府君之墓表也」”,题额并无“墓表”二字。“且渠”,即沮渠。这种书写风格,特别以“墓表”作为后缀自称,学者敏锐捕捉到这和吐鲁番地区高昌墓砖的书写方式极为相似,大概包括“纪年、官职履历、姓名、墓表自称”等四个要素。学者据此认为时代较早的《且渠封戴墓表》,正是高昌墓砖大规模涌现的滥觞。(40)侯灿:《大凉且渠封戴墓表考释》,《高昌楼兰研究论集》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1990年,第99~107页;周伟洲:《试论吐鲁番阿斯塔那且渠封戴墓出土文物》,《考古与文物》1980年第1期。即便包含的文字要素基本相同,但有必要指出,墓表和墓砖差异很大,除了质地相异,形制和功能也有所不同。《且渠封戴墓表》是圆首碑形,而绝大多数高昌墓砖为方形或长方形。学者将这种形制与墓主人的阶层属性对应起来,认为墓表与墓砖的分野,来自高昌王族与官僚士大夫之间的阶层差异。(41)白须净真:《アスタ—ナ·カラホ—ジャ古坟群の坟墓と墓表·墓志とその编年:三世纪から八世纪に亘る被葬者层の变迁をかねて》,《东洋史苑》第34、35号,1990年,第1~72页;《トゥルファン古坟群の编年とトゥルファン支配者层の编年——麴氏高昌国の支配者层と西州の在地支配者层》,《东方学》第84号,1992年,第111~136页。吕他、吕宪、且渠封戴等人的墓表,确实具有河西王族属性,符合学者的这种判断。但梁阿广、梁舒墓表的情形,并不符合。学者根据梁阿广担任领民酋长等信息,推断他是寄居于前秦政治体内的休屠胡部落首领,休屠胡是匈奴族的重要分支。而梁舒则出自安定梁氏,属于汉人大族无疑。(42)夏炎:《前凉督护系列军职与安定梁氏考——以〈梁舒墓表〉为中心的考察》,《早期中国史研究》第8卷第1期,2016年,第101~134页。比照两方墓表,均为圆首,题额均为长方形,“墓表”二字从上而下,纵贯碑首,将圆首切割成面积大致相等的两个扇面。结合表2所示,采用圆首墓表者,属于河西王族者,只有吕他、吕宪、梁阿广和且渠封戴等人。其他绝大多数圆首墓表的主人都是汉人大族。《梁阿广墓表》拓片左刻青龙,右刻白虎,上面隐隐刻有日月,与巴蜀地区的汉碑(如《景云碑》)颇有相似之处。《梁舒墓表》先被镶嵌在甘肃省武威市文庙的砖墙之内,寓目所及的拓片未见碑侧。后来从墙内挖出,藏于武威博物馆,两侧光滑无物,不知嵌入和凿出之间碑侧有没有遭到人为的损害。《梁阿广墓表》阴面居中刻写两行,“碑表及送终之」具于凉州作致”。西晋泰始四年(268)的《天水赵氏墓石》,阳面居中刻写两行:“夫人天水赵氏」泰始四年七月三日造。”赵氏虽为天水人氏,但此石出土于河南洛阳。北朝隋唐已经定型的墓志,通常并不如此刻写造碑的相关信息。二吕墓表稍有差异,“墓表”二字均从左至右。二梁墓表二字为阳刻,二吕墓表二字则为阴刻。

表2 魏晋南北朝简易圆首石刻列表

行文至此,我们简单归纳十六国时期圆首墓表题额的镌刻特征,大概分为两种方式:Ⅰ型:没有题额者,如《且渠封戴墓表》、《司马金龙墓铭》;Ⅱ型:有题额者。Ⅱ型可继续分为两类:(1)仅题“墓表”者,如《梁舒墓表》、《梁阿广墓表》题额“墓表”,纵向书写;而《吕宪墓表》、《吕他墓表》题额“墓表”,横向书写;(2)题刻墓主身份和墓表者,如西凉时期的《尹氏墓表》、《梁府君墓表》。如此看来,《司马金龙墓表》虽然也是圆首碑额,但其题额符合Ⅱ型2式,与其他类型不同;但这种题额方式在汉晋时期的石刻中已屡屡出现。另外,其碑座与《梁舒墓表》不同,也与《吕他墓表》不同,而与《且渠封戴墓表》较为接近。《且渠封戴墓表》并无题额,碑首空无一字,碑侧光滑无物,表示“墓表”自称的文字,与铭文混同一体。学人判定这方墓表,“继承了中原地区的丧葬习俗,但是这种墓表在高昌地区没有得到进一步发展”,其根据是比较三方圆首墓碑,即西晋菅洛碑、后秦吕宪墓表,以及北魏司马金龙墓表。(43)侯灿:《大凉且渠封戴墓表考释》,《高昌楼兰研究论集》,第104~106页。这种认识有一定的合理性,但根据并不可靠,甚至是错误的。《菅洛碑》是晋型碑首,与《辟雍碑》、《张朗碑》等螭龙碑首构图相似,汉代晕首碑是其历史渊源。(44)范兆飞:《螭龙的光与影——中古早期碑额形象演变一瞥》,《唐研究》第24卷,第341~372页。

不仅如此,《司马金龙墓表》的时间晚于《且渠封戴墓表》近三十年,后来者自然不能是此前墓表之来源。时代比较接近、立于皇兴三年(469)的《韩受洛拔妻邢合姜墓表》,出土信息不明,圆形碑首,没有题额,铭文亦不自称“墓表”,大同北朝艺术研究院将其命名为“墓志”,实无根据。其外形符合“河西圆形碑首”系统,称作“墓表”,更加恰当。(45)参见大同北朝艺术研究院编:《北朝艺术研究院藏品图录·墓志》,北京:文物出版社,2016年,第74~75页。孝文迁洛以后,胡汉贵族麇集洛阳,北魏墓志逐渐定型,臻于成熟,特征之一就是志首题额与志身的分离,志首题额独立而出,化为志盖,长方形志身演变为方形。墓志文体最重要的特征,就是确立墓主人为基本参照,以“君讳”或“公讳”开篇,接续连贯的志文和铭文,从而构成中古墓志正式确立的基本要素。当然,无论在平城还是洛阳,墓志形制都有一定程度的反复。洛阳出土的《韩显宗墓志》(499),即为圭形墓志,与汉碑样式相似。(46)毛远明:《汉魏六朝碑刻校注》第3册,北京:线装书局,2008年,第321页。圆首墓志亦不乏其例。大同出土的《城阳宣王拓跋忠墓志》(504),圆形志首,题额亦为篆文“魏故」城阳」宣王」墓志」”,从上而下,从左至右,具有圆形墓表的样式;整个志石的宽度(42.5厘米)和高度(70.5厘米)明显增加,完全具备北朝墓志的样式和内容。同年同地出土的《封和突墓志》,亦为圆首,没有题额。(47)分别见北朝艺术研究院编:《北朝艺术研究院藏品图录·墓志》,第78页;毛远明:《汉魏六朝碑刻校注》第4册,第23页。大概同时,洛阳出土的《元淑墓志》(508),也保持着类似的样式。(48)毛远明:《汉魏六朝碑刻校注》第4册,第114页。从北魏洛阳和大同出土的圆首墓表、墓志来看,圆首形制并不存在族群和阶层等因素的分野。迁洛以后,圆首墓表的样式逐渐式微,方形墓志遂大行其道。

需要注意的是,圆形碑首的地理分布并不局限于河西地区。远在江南,也有类似的石刻文献。1984~1987年,南京博物馆在江苏南京司家山相继清理7座东晋南朝墓葬,其中M1出土一件石质文献,长方形,圆形碑首,志文因风化全部残泐,龟趺。简报视为“石墓志”,(49)南京市博物馆、雨花区文化局:《南京司家山东晋、南朝谢氏家族墓》,《文物》2000年第7期。简报认为这种龟趺圆首墓表,可以说是南朝神道碑的前身。除却龟趺碑座和长方形碑座不同以外,石刻主体与河西圆首墓表完全相同,并且都没有穿。除此之外,2001年,南京市博物馆在南京北郊郭家山一带发掘三座东晋墓葬,其中M12发现陶制墓志,墓主为温峤次子温式之。墓志发现于墓室接近封门墙的地方。简报说是“陶质墓志”。实际上,墓志并无题额,也无志题,志文并无明确的“墓志”、“墓表”等信息。志文分为两大部分,第一部分介绍墓主的墓葬方位,第二部分详细罗列温式之家族的婚宦阀阅,兹不赘引。应该说,这种志文的内容与河西圆首墓表所载,截然不同,体现有三:江左墓石没有题额,志文没有墓表自称,志文所载内容远为详尽。温式之的墓石额为圆首,有穿,文字随纵横界格,上延至题额部分,阴阳两面各有一弧形凹槽,刻于穿上。(50)南京市博物馆:《南京市郭家山东晋温氏家族墓》,《考古》2008年第6期。

汉魏以降,江南地区目前所见圆首墓表最早者,当属1979年出土于江苏苏州市吴中区甪直镇张陵山M4的《张镇墓志》,圆首碑形,没有题额,有穿,但未凿透。因志文没有明确称呼,学者对此命名颇有不同,有的称为“墓砖”,有的称为“碑志”,有的称为“墓志”。(51)南京博物馆:《江苏吴县张陵山张氏墓群发掘简报》,《南方文物》2005年第4期。从行文看,张镇墓石所载内容,不仅包括与《且渠封戴墓表》相同的官职履历、名讳、年代等要素,还包括婚姻、人物评论等要素,有穿,没有墓表自称。虽然外形同为碑形,但两者应该不属于同一系统。这三方墓石以外,迄于陈朝,还有一份墓石于1981年发现于南京,圆首,龟趺,碑文漫漶甚重,仅可辨识首行的“陈”和第二行的“君”字。简报认为其形状和南京保存于地面上的梁朝安成康王萧秀、始兴忠武王萧憺的神道碑造型相似。(52)阮国林:《南京发现一座陈墓》,《文物资料丛刊》第8辑,第130~131页。实际上,此墓早年全部被毁,墓石虽然出自该墓,但具体位置不明,甚至原本有可能立于地表之上。朱智武认为:“东晋碑形墓志主要是继承了西晋同类墓志的特点,而南朝碑形墓志则更多是受当时神道碑的影响。”(53)朱智武:《东晋南朝墓志研究》,新北:花木兰文化出版社,2014年,第167~168页。这种认识源自阮国林的判断,依据主要都是碑座为龟趺的特点。史载:“(天监)六年,申明葬制,凡墓不得造石人兽碑,唯听作石柱,记名位而已。”(54)《隋书》卷8《礼仪志三》,北京:中华书局,1973年,第153页。朱希祖以此为线索,对碑碣的异名进行考证,认为碣又称作“标”、“表”、“华表”、“石柱”等。(55)朱希祖:《神道碑碣考》,收于朱希祖、滕固总编:《六朝陵墓调查报告》,《民国丛书》第四编第87册,据中央文物保管委员会1935年版影印,上海:上海书店出版社,1935年,第201~211页。《周礼》亦云:“若有死于道路者,则令埋而置楬焉,书其日月焉。”(56)阮元:《十三经注疏·周礼注疏》,上海:上海古籍出版社,1997年,第885页。

图5 南朝谢□墓表(57)图据南京市博物馆、雨花区文化局:《南京司家山东晋、南朝谢氏家族墓》,《文物》2000年第7期。图6 东晋温式之墓石拓片(58)现藏南京市博物馆,图据南京市博物馆:《南京市郭家山东晋温氏家族墓》,《考古》2008年第6期。

无论禁立的“石人兽碑”,还是允立的“石柱”,均耸立地表之上,而非深藏墓葬之内。就江南地区现存的六朝神道碑而言,如《梁临川靖惠王萧宏左碑》、《梁安成康王萧秀左右二碑》、《梁始兴忠武王萧憺左碑》等碑,主要的共同特征是:圆形碑首,有穿,龟趺,碑身高大健硕。(59)相关图片参见朱希祖、滕固总编:《六朝陵墓调查报告》文末所附照片,第19~30页。就相似性而言,东晋南朝圆首墓表似乎是这些神道碑的“缩小版”。不过,神道碑和墓表的差异不可忽视,主要有二:一是萧梁神道碑立于地表,标明神道,目前所见者几乎都为萧梁宗王使用,故气势恢宏,雄伟高大,彰显权力的赫赫威仪,而南朝圆首墓表通常立于墓中,高度不过48~58厘米,形制和功能不可同日而语。二是萧梁神道碑皆有穿,而南朝圆首墓表中,只有《张镇墓石》有穿,且未凿透,其余两方墓表——《谢□墓表》和《陈佚名墓石》——皆无穿。在中古石刻文献中,穿具有极强的时代性和地域性。朱希祖见南京梁碑皆有穿,故谓:“尚未失下棺木碑之遗迹,与汉碑相同,自唐宋以后,其碑皆无穿矣。”(60)朱希祖:《神道碑碣考》,《六朝陵墓调查报告》,第206页。其实,墓碑无穿化的历程,形成于魏晋时期的北部中国。魏晋碑刻,率多无穿,《辟雍碑》、《菅洛碑》、《成晃碑》、《张朗碑》等比较典型的晋型碑首,皆无穿。(61)范兆飞:《螭龙的光与影:中古早期碑额形象演变一瞥》,第341~372页。因此,中古碑刻的有穿和无穿、地上和地下,不宜轻易混同。

与此同时,我们还可往前追溯圆首墓表的历史渊源。西晋洛阳地区已经出现圆首碑刻。1909年洛阳出土的《魏雏柩记》(298),陶质,圆首,题额五行,每行两字,“晋故」武威」将军」魏君」侯柩”。阳面为魏雏经历和评价,阴面为铭文。阳面文末记载功用为“乃刊石,扬名冢石”。(62)毛远明:《汉魏六朝碑刻校注》第2册,第315~317页。汉碑屡有刊石铭德之语,随举数例:

乃相与刊山取石,表谥定号,垂之亿载,以示昆苗。(《鲜于璜碑》)

刊石勒铭,垂示无穷。(《武荣碑》)

于□俊□,访诸儒林,刊石树碑,式昭令徽。(《张寿碑》)

于是海内门生故吏,□□□,采嘉石,树灵碑。(《衡方碑》)

勒铭金石,惟以告哀。(《夏承碑》)(63)高文:《汉碑集释》,开封:河南大学出版社,1997年,第285、296、302、309、349页。

这些充满“纪念碑性”的汉碑,可谓丰碑巨石,原来可能立于地表之上。《魏雏柩记》看来亦在地表之上,但柩记旁边还有两根石柱,有的学者主张石柱似为主室门左右门框,形式与东汉画像石墓题字类同。(64)黄展岳:《早期墓志的一些问题》,《文物》1995年第12期。此说若确,柩记似乎又在墓室之内。另外,1974年出土于山东邹城的《刘宝铭表》(301),发现于墓葬前室西南角,(65)简报误为“前室东南角”,或简报的方向标识有误。参见山东邹城市文物局:《山东邹城西晋刘宝墓》,《文物》2005年第1期。此墓虽经盗掘,随葬品器物的位置亦可能随之变动,但可以相信,铭表原本在墓室之内。《刘宝铭表》圆首,题额极为奇怪,碑额阳面仅横题篆书“晋故”二字,接着转而向下,与正文连为一体,这种情形仅此一见。(66)东汉鲜于璜碑的碑额为圭形,题额为“凸字形”,“汉故雁门太守鲜于君碑”,其中“汉故”两字位于“凸”字形之上的部分,自上而下,而其余八字则位于下部,分居两行。参见毛远明:《汉魏六朝碑刻校注》第1册,第254页。

图7 西晋刘宝墓石拓片(67) 图据山东邹城市文物局:《山东邹城西晋刘宝墓》,《文物》2005年第1期。

图8 西汉麃孝禹碑(68) 现藏山东省博物馆,范兆飞摄。

正文则为隶书,内容有趣。共七行,满行九字。前四行为“侍中、使持节、安北大将」军、领护乌丸校尉、都督」幽并州诸军事、关内侯」高平刘公之铭表」”。第五行为“公讳宝,字道真”。第六、第七行为墓主人的卒葬时间。若将第六、第七行置于前四行之前,则符合“河西圆首墓表”的四个特征:纪年、官历、姓名、铭表自称。《魏雏柩记》右柱所言“元康八年,二月甲戌朔,十日。将军魏君之神柩”,同样如此。最大的差异在第五行,“公讳”格式,在《魏雏柩记》中也有出现,“君讳雏,字德义”云云。这种格式显示,洛阳出土的这两方圆首墓石,外形和部分内容有可能是“河西圆首墓表”的滥觞,但显然也带有汉碑的痕迹。

汉碑碑额并未形成对称化的风格,不对称的汉碑碑额屡见不鲜,尤以晕首或螭首碑为最,前者如《唐公房碑》、《肥致碑》,后者如《高颐碑》、《樊敏碑》,对称的汉碑碑额通常也以晕首或螭首作为纹饰,没有纹饰、比较简易的圆首汉代碑碣,极为罕见。目前所见最早一方圆首汉碑,大概是《麃孝禹碑》(公元前26年),清同治年间发现于山东平邑,现藏山东省博物馆。碑高182厘米,宽45厘米,厚25厘米。此碑虽为圆形碑首,但并非简易碑额的样式,上刻粗花纹屋形,碑阳隐然两鸟相对。两行文字几乎布满碑面,有墓表之风,分别刻写“河平三年八月丁亥”、“平邑成里麃孝禹”。又如《孔少垂墓碣》,乾隆五十八年出土于山东曲阜,题额篆书“孔君之墓”,圆首,高150厘米,宽47.5厘米,厚13厘米,无穿,碑面、碑额均有纹饰,与简易圆首墓表有所不同。碑阳刻有拱门型的刻痕,纵贯整个碑身与碑额。

这种圆弧形的刻痕,隐然亦见《麃孝禹碑》,或许正是汉代晕首碑的余绪。前文所举《温式之墓表》,碑阳碑阴额刻彩虹型刻痕,以及《西凉镇军梁府君之墓表》,额刻彩虹型弧线,可能与此同源。(69)《麃孝禹碑》,见于徐玉立主编:《汉碑全集》第1册,郑州:河南美术出版社,2006年,第39~40页;《孔少垂墓碣》,《汉碑全集》第3册,第756~757页,并见毛远明:《汉魏六朝碑刻校注》第1册,第9、194页。据实地考察,《麃孝禹碑》碑阴左右残缺极为严重。又如《韩敕造孔庙礼器碑》(156),亦为圆首,没有纹饰,无穿,(70)毛远明称此碑“无额”,误,参见毛远明:《汉魏六朝碑刻校注》第1册,第200页。但碑额与碑身之间有明显的浇筑痕迹,与汉碑浑然一体的构造有所不同。类似的汉碑构造,又如《史晨后碑》(169)亦为圆首,无穿,碑额与碑身之间存在明显的浇筑痕迹。(71)刘海宇:《山东汉代碑刻研究》,济南:齐鲁书社,2015年,第362页。碑阴所示,碑额与碑身之间的浇筑痕迹,更加明显。这两方汉碑的碑额若系后世补筑,则时代难以考实。汉碑碑额与碑身之间的“浇筑”现象,并非特例。晕首碑也存在类似浇筑之情形,如《孔宙碑》碑额与碑身之间也存在明显的浇筑痕迹。即便如此,有必要指出,没有纹饰的圆首汉碑尽管极为罕见,但简易圆首碑额一定含有汉碑圆首碑额的因素。简易圆首在汉碑中比例极少,前三碑的性质又截然不同,似也暗示简易圆首碑额也是汉碑样式中并不起眼的一条潜流。例如,《张迁碑》螭首碑额,如果去除碑额、碑身外缘的螭龙纹饰,主要构成就是后世简易圆首石刻的样式。

三、 余论:多重文化的叠压

南人北迁是南北朝时期一个重要的历史现象。司马楚之以东晋皇室之高贵血统,在国破族灭之际,辗转过江,迤逦北渡,出仕鲜卑政权,凭借在河西地区的赫赫军功,获得高官显宦。其子司马金龙因缘附会,先后婚娶北魏重臣源贺之女和河西王族沮渠牧健之女。由此可见,贵为皇族的河内司马氏家族,身兼汉人大族、北魏重臣和北奔南人等多重身份,在千里之外的河西建功立业,并与河西胡人贵胄进行联姻,休戚与共,产生极为密切的联系。无独有偶,司马金龙墓出土的墓铭和墓表,均为圆首方座,具有学人所言“河西圆首碑形墓表”的典型特征。就有限的中古早期碑刻而言,圆首碑形墓表的确在河西地区具有纵向的延续性和横向的扩散性。从甘肃武威发现的《前凉梁舒墓表》,到吐鲁番阿斯塔纳出土的《且渠封戴墓表》,其间相隔近八十余年,以及宁夏、陕西等地陆续发现的《梁阿广墓表》、《吕他墓表》和《吕宪墓表》,确实都是圆首碑形墓表的样式。由此可见,司马金龙墓铭的形制与文字,折射出河西因素的双重影响。此外,这些圆首墓表的样式固然为高昌王族所采用,但并不是他们的专有物,汉人大族采用者不在少数。十六国碑刻的简易圆首样式并不具有界限分明的阶层属性和族群属性。

河西虽偏居中国一隅,但在中古历史上具有至为显著的作用。陈寅恪先生曾论隋唐制度渊源云:“又西晋永嘉之乱,中原魏晋以降之文化转移保存于凉州一隅,至北魏取凉州,而河西文化遂输入于魏,其后北魏孝文、宣武两代所制定之典章制度遂深受其影响,故此(北)魏、(北)齐之源其中亦有河西之一支派。”(72)陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年,第4页。北魏平定北凉,“徙沮渠牧犍宗族及吏民三万户于平城”,(73)《资治通鉴》卷123《宋纪五》“元嘉十六年(439)”,北京:中华书局,1956年,第3876页。《十六国春秋·北凉录》的记载多达十万户。由于从各地强迁大量各族民众,太武帝时期平城成为北部中国最大的都市,户口约至百万之巨。(74)前田正名著,李凭等译:《平城历史地理学研究》,北京:书目文献出版社,1994年,第64~78页。大族精英被迁至平城,河西学术文化遂一蹶不振,(75)李智君:《五凉时期移民与河陇学术的盛衰——兼论陈寅恪“中原魏晋以降之文化转移保存于凉州一隅”说》,《中国史研究》2006年第2期。其精华随之进入北魏政治文化的肌体。司马金龙婚娶河西势力,葬于北魏平城时期,其墓表形制与文字所包含的河西因素,不正是河西因素进入北魏的反映吗?这是问题的一个方面。不容忽视的是,除却北魏重臣以外,司马金龙毕竟还有河内大族和两晋皇族的身份,濡染汉魏晋制度文化既深且久,其墓葬文化不可能没有汉晋文化的影响。司马金龙墓随葬品甚众,包括两个头骨,简报推测为司马金龙夫妇,学者讨论较多的是漆画屏风。志工、杨泓认为漆画屏风根据江南的底本绘制而成,甚或接近顾恺之风格,延续江左画风。特别是其中列女、孝子主题,以及晋人风格的服饰,为拓跋鲜卑的汉化理论提供有力佐证。(76)志工:《略谈北魏的屏风漆画》,《文物》1972年第8期;杨泓:《北朝文化源流探讨之一——司马金龙墓出土遗物的再研究》,《汉唐美术考古和佛教艺术》,第115~125页。不仅如此,魏晋以降,南北中国的墓葬都经历了由复杂向简单、由多室墓向单室墓变化的过程。(77)张小舟:《北方地区魏晋十六国墓葬的分区与分期》,《考古学报》1987年第1期;齐东方:《中国古代丧葬中的晋制》,《考古学报》2015年第3期。然而司马金龙墓葬的形制——前室、耳室和后室的组合——与西晋葬制背道而驰,与东晋江左葬制也无相似之处,反而与魏晋关陇河西的墓葬相似,甚或“越过”魏晋,赓续东汉多室墓之传统。特别是前室布满各种陶俑,尤以甲骑具装为代表,从而使前室具有强烈的仪式感。这与十六国时期关陇河西的葬制紧密相关。(78)宋馨:《司马金龙墓葬的重新评估》,《北朝史研究》,第570页。按,宋氏认为,司马金龙墓葬与陕西西晋多室墓接近,因东汉多室墓无甬道相连,而司马金龙的前室与后室、前室与耳室之间均有甬道。因此,考察司马金龙墓表的形制与文字所蕴含的制度因素,不能遗忘墓葬的整体语境,也不能忽视墓表所处的时代语境。

退一步讲,即便聚焦于司马金龙的圆首形制,依循圆首墓表发展的内在逻辑,我们同样发现,其中强烈的河西因素内部,无论题额方式、碑座形式,抑或简单纹饰,都存在着某种程度的差异。更有甚者,在同时期的江南地区,抑或汉晋时期的山东地区,圆首墓表或碑刻也是虽不鲜明但却若隐若现的传统。在凸显和强调“河西文化因素”的同时,也应注意到陈寅恪先生揭橥河西文化的源头,正是“中原魏晋以降之文化转移保存于凉州一隅”。也就是说,十六国河西文化的“横空出世”,并非空穴来风,而是魏晋文化制度的转移和延续。诚然,我们也能注意到汉晋圆首墓表和十六国河西墓表的相似与差异:相似意味着沿袭,差异意味着河西化。在这个意义上,北魏司马金龙墓表包含的文化因素,除却十六国的河西因素以外,东晋南朝的江南因素、汉晋时期的中原因素,都是孕育和催生司马金龙墓表何以如此的源头。由此可见,作为碎片化的司马金龙墓表,在墓表形成的内在理路之外,具有更加宏阔的视野和逻辑。北朝圆首墓表中的制度元素,应强调河西来源,但不应夸大,更不应孤立化。考古学者近年研究北魏平城时代的墓葬文化,概括为“旧俗”和“新风”的此消彼长,“新风”大概为东北因素、河西因素、中原因素和外域因素,并分析各种因素的比重及影响。(79)参见倪润安:《光宅中原:拓跋至北魏的墓葬文化与社会演进》,第169~197页。北魏圆首墓表和墓铭所涵括的文化因素,恰与墓葬整体所统摄的文化因素相互阐发和印证。作为“碎片”的司马金龙墓表,可以说形中有意、意中有形。形制与文字的有机结合,构成司马金龙整体墓葬的一部分,具有印证和“超越”墓葬的意义。“文本性与物质性交错”的司马金龙墓表,(80)此概念参见陆扬:《文本性与物质性交错的中古中国专号导言》,《唐研究》第23卷,第1~5页。折射出北魏平城时代的制度文化蕴含着如此丰富而多元的历史因素。