院企合作“双重”火灾防治创新管理体系

胡 雷,谢先明

(四川芙蓉集团实业有限责任公司,四川 宜宾644002)

火与瓦斯耦合灾害是现阶段我国矿井灾害预防的重点,川煤集团芙蓉公司所在的川南矿区是国内知名的瓦斯、火灾灾害突出区域,所辖4 对矿井(白皎、杉木树、珙泉、新维)均属易自燃煤层群开采,发火期一般为3~6 个月,最短仅有15 d[1-3]。开采40 余年至今已发生煤层自然发火266 次,近10 年百万吨发火率为1.84,在处理火区过程中发生瓦斯爆炸64次,自燃火灾事故严重威胁矿井安全生产[4-7]。川煤集团芙蓉公司煤层自然发火灾害,严重制约了矿井安全生产,从开采至今,因煤炭自然发火导致的直接经济损失高达上千万元,伤亡人数多达几十余人,2016 年以前,年均发生火灾事故2~4 次,虽在火灾治理上总结出一整套技术与管理办法,但基本停留在常规预防性手段,技术创新、管理创新仍处于停滞阶段,导致无法真正掌握火灾事故“可防可控”、“零火灾”的技术和管理办法,火灾事故导致企业无法生存[8-10]。借鉴“校企合作”成功管理模式之上,芙蓉公司开拓创新,引进一种升级版的合作模式“院企合作双重创新管理模式”,即充分利用川煤集团芙蓉公司与煤科集团沈阳研究院有限公司(简称沈阳院)各自优势,共谋发展,共创双赢,双方共同组建“川南矿区防灭火技术研究院”。自2016 年1月1 日开展工作以来,双方相继开展了防灭火基础实验室建设、现场数据采样、防灭火专家会诊、防灭火日常预防性管理、自然发火监测分析、自燃隐患应急处理、开采防灭火危害程度评估、专项防灭火技术措施与方案制订、火灾治理新技术项目研究,通过“产学结合、院企合作”模式,发挥研究院和企业的各自优势,培养出一批“理论+实践”双优复合型人才,总结出一套火灾“双重”预防管理办法。

1 体系概况

1)体智资源的相互转换与利用。院企合作“双重”火灾防治体系意在通过煤炭企业与煤炭科研院共同成立独立的矿井火灾预防管理机构,介入矿井的技术与现场管理,将研究院的“智力”资源通过合作流向企业,并与企业的实践操作、现场管理相结合,实现技术和管理的新组合;企业的“体力”资源产生的经验数据通过合作回流研究院,通过反复提炼、创新,实现防火技术的再升级。

2)双重管理。现场S+研究R“双重”管理方式,“SR”双重管理核心主要体现在“两位一体”的管理模式:“两位”指企业着重负责矿井火灾治理的现场管理、日常预防性措施的落实、执行,科研院所着重负责灾害防治过程中一切技术研究、技术创新工作;“一体”指共同成立的独立管理机构指派专门机构、专门人员既要承担技术研究所需的大量数据收集、化验、分析,火灾防治措施的制定、方案优化及技术总结等;承担监督矿井火灾防治措施现场落实情况,指导矿井火灾防治技术工作的开展。

3)双重防治机制。管理M+技术T“双重”预防机制,“MT”双重防治的核心是通过“院企”合作,指导建立矿井发火防治的火灾防治管理体系和技术体系,“MT”双重体系框架如图1。“管理体系”是指建立“3+3”管理体系,核心是建立以矿、部(科)、区(队)的三级管理模式,建立以矿长为主体负责人的层级责任体系,以总工程师为主体负责人的技术管理保障体系,以安全副矿长为主体负责人的监督检查体系的3 层管理体系;“技术体系”是指以“超前监测、合理预防、应急处理”为核心,以预防为主,突出以均压通风防火为基础,以色谱监测预报、注浆(胶)包裹、常规氮气惰化采空区、液态CO2(液氮)等工艺为核心的技术体系。

2 双重火灾防治体系

“产+研”结合是技术创新重要途径,是管理创新重要依托,是制度创新重要形式。院企合作“双重”火灾防治体系是一项系统工程,构建一套完整火灾防治系统,主要借助多方合力,多措并举。

2.1 成立机构搭建“院企”合作平台

川煤集团与沈阳煤科院合作成立川南矿区防灭火技术研究院,机构设置成员包括川煤集团、芙蓉公司、沈阳煤科院相关人员共计12 人,以矿井自然发火防治技术服务与科研为主要工作内容,并以川煤集团芙蓉公司的白皎、珙泉、杉木树、新维煤矿等4对矿井为重点服务矿井,针对重点服务矿井采取定人定矿现场跟踪服务,查找分析煤矿防灭火方面存在的问题,并全程参与矿井的现场管理,随时掌握矿井的实际情况,提出经济合理的解决方案,并对提出的防灭火方案等技术资料负责;参与矿井防灭火专题会议,提供相应的防灭火建议,指导矿井防灭火方案的落实,确保问题及时得到有效解决。

2.2 创新形成矿井“三位一体”多维管理模式

形成了“主管业务部门+研究院+煤矿”多维监督管理模式,三者均要监督现场防灭火措施的执行情况,每月不定情开展防灭火专项督查;同时在侧重点上又有一定的划分,主管业务部门主要负责审定防灭火治理方案及措施、监督措施在日常过程中落实;研究院主要负责指导制定防灭火方案及措施、主持防灭火技术研究并形成技术成果,收集、整理、分析气体敏感性数据及其他技术数据;煤矿负责在现场执行防灭火方案及措施、参与防灭火措施的制定、协助研究院开展井下防灭火技术研究。三者既有独立的个体,又是合体;既有平行作业,又有交叉作业;既有相互监督制约,又有通力合作。

2.3 创新火灾治理核心技术管理要领

通过收集近几十年芙蓉矿区发火征兆、发火特征等,结合煤矿自身特点建立煤矿防灭火技术管理体系,形成了矿井火灾防治指南;结合现场实际情况的防灭火指标系统,建立完善的防灭火预测预报指标体系和煤层自然发火的防治体系。制定和完善安全有效、经济合理的各矿井及采掘工作面的防灭火技术方案,形成“一矿一策、一面一策、一层一策”的防灭火技术方案。

2.3.1 超前监测

以监控系统为平台,采用“束管监测+人工检测”的方式,形成监测监控网络。监控系统平台指在“工作面、工作面巷道、重点密闭前、采区回风流、矿井总回风流等地点设置一氧化碳传感器、氧气传感器、甲烷传感器”,实时监控数据上传至监控平台系统,对井下发火气体指标及温度进行全程监控。

1)束管监测指在利用色谱束管系统,利用预埋束管,通过束管采取气样,送地面进行色谱化验实时监控井下气体情况。

2)人工检测是指人工巡检,每班派专人对巷顶与巷帮、工作面隅角、架间、采空区密闭内、专用探火孔或观测孔等地点进行巡回检查,其中:架间至少每5 架检查1 次。检查内容主要是气体与温度参数。老空区密闭正常情况下,至少每星期人工取样化验1 次,出现异常状况时,取样频次适当加密。

2.3.2 分级管控

根据超前监控数据的情况,结合井下实际情况,建立以CO 和C2H4为主,O2为辅的发火敏感性指标,形成3 级分级管控机制。第1 级“征兆”期(处于煤自然发火氧化过程的缓慢氧化阶段)指标现象:0<CO 浓度≤17×10-6;第2 级:“发展”期(处于煤自然发火氧化过程的加速氧化阶段)指标现象:17×10-6<CO 浓度≤415 ×10-6;第3 级:“危险期”(处于煤自然发火氧化过程的激烈氧化阶段)指标现象:415 ×10-6<CO 浓度≤直至出现C2H4或发现明火。

2.3.3 合理预防

合理配风、系统均压:在采掘工作面作业、采空区密闭设置时优先考虑系统均压,采煤工作面主要通过合理设置设施、分配风量、进出风压调整,采空区密闭主要通过增强设施施工质量、位置尽量在同一压差侧等措施;注氮惰化:采煤工作面回采前均必须建立注浆和注氮系统,合理选配注氮机和注氮管型。优化工艺、强推快采:选择合理的采煤工艺,配备完备的机械配材,充足的劳动力,实现合理生产组织,保证快速推进。采取强化回采工作面防火管理措施:应用进风侧开豁口、悬空密闭、挡风帘、清浮煤等成熟管理技术。

2.4 “院企”合作解决火灾治理瓶颈

根据芙蓉矿区火灾治理的产生因数及治理难点,划分为5 种类型:

1)极近距离、易自燃煤层群赋存条件下开采受上覆老空区与上覆火区威胁严重的火灾治理,如珙泉煤矿2273 采煤工作面。

2)火与瓦斯耦合灾害比较严重,受瓦斯治理影响,工作面推进速度缓慢,煤体氧化充分,采空区浮煤自然发火威胁大的火灾治理,如杉木树煤矿S3062 工作面。

3)大范围多层采空区漏风复杂,漏风源及漏风通道难以掌握,采区范围内出现氧化自热高温点下的火灾治理,如白皎煤矿2274 工作面。

4)近距离煤层群开采,高位遗煤自然发火的火灾治理,如新维煤矿8102 工作面。

5)自然发火封闭工作面启封后复燃,高瓦斯赋存条件下极易引起瓦斯爆炸等次生灾害火灾治理,如杉木树煤矿N3022 工作面及采空区。

6)沿空切巷采煤工艺形成大范围采空区,回采期间极易受临近采空区自然发火影响下的火灾治理,如白皎煤矿2444 工作面。

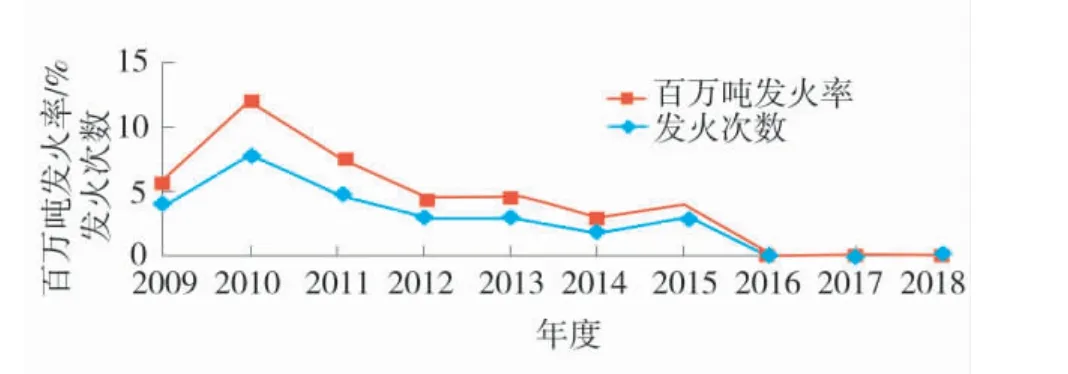

针对以上6 种矿井火灾治理难点,2016—2018年,“院企”合作共计回采的30 个具有自然发火威胁的工作面,未发生1 起因煤炭自然发火封闭工作事故,2009—2018 年芙蓉集团矿井发火及百万吨发火率指标分析情况如图2。

图2 2009—2018 年芙蓉集团矿井发火及百万吨发火率指标分析图Fig.2 Analysis chart of mine fire and million ton fire rate index of Furong Group from 2009 to 2018

3 防治体系效果分析

3.1 取得的社会效益

1)2016—2018 年,杜绝了因自然发火而封闭采煤工作面事故,矿井连续3 年百万吨发火率为0 次,同比每年减少2~4 次。确保矿井正常安全生产,工作面回采过程中有了安全保障,大大降低了采煤工作面采空区发火和瓦斯爆炸安全风险;确保了矿井正常采掘接替和实现了有序生产。企业未出现安全事故,企业建立良好社会形象。

2)提炼、总结出大量科研成果,并在同类矿井中推广应用。研究成果“川南矿区沿空切巷条件下三高极近距离煤层群自然发火防治关键技术与工艺研究”,评价咨询专家组认为该成果整体达到了国际先进水平,并荣获2017 年度四川省科技进步“二等奖”;研究成果“矿井自燃火灾灾变多源诱发机制与防灭火关键技术工艺”,荣获2018 年度四川省科技进步“三等奖”。

3.2 取得的经济效益

2016—2018 年,杜绝了因自然发火而封闭采煤工作面事故,企业收到了良好的经济效益。2013年—2015 年3 年期间,因火灾治理不到位导致封闭工作面8 个,平均每年发火封闭工作面2.7 次,每次因治理造成的材料费、人工费、电费、水费等直接经济损失约为550 万元/面。2016—2018 年3 年期间,环比节约损耗4 400 万元,3 年院企合作经费支出450 万元,取得直接经济效益3 950 万元。

2016—2018 年间,共计安全回采自然发火威胁工作面30 个,均实现了高效、快速推进;未因煤层自然发火导致煤炭资源损失,累计安全回采煤炭资源450 万t,按300 元/t 原煤均价,累计产生间接经济效益135 000 万元。

4 结 语

研究院所与煤炭企业发挥各自优势,火灾防治技术体系涵盖预测预防、预防治理到应急处理等矿井火灾防治全过程,夯实矿井技术基础。火灾防治管理体系覆盖矿井采前管理、回采跟踪管理与采后封闭管理全流程,以技术体系相联动,以现场S+研究R“双重”管理方式为核心,运用管理M+技术T“双重”预防机制,保障了矿井安全生产。