理论、实践与创新

——以《染整工艺与检测实验》教学方法为例

张陈成,魏发云,毛庆辉,缪勤华

(1.南通大学杏林学院,江苏 南通226019;2.南通大学 纺织服装学院,江苏 南通226019)

在纺织印染工业中,染色过程的效率很大程度上取决于技术人员的生产技能。随着国内染整技术的飞速发展,纺织印染企业对人才的需求有了更高的要求,除了具有扎实的染整理论基础,还要保证实际动手操作能力具有一定的水准。

工程实践是理论知识和科学在产品或技术开发中的应用。目前,随着我国大学生数量的增加,在应试教育背景下,学生实践机会较少,工程应用能力较差,缺乏合作和协调意识[1]。因此,实践型课程模式和教学方法是国内外学者研究的热点问题。

1 设计思路与理念

轻化工程专业实践性强,而染整工艺实践教学在整个专业教学体系中,占有极其重要的地位。与其他专业理论课程不同,开设《染整工艺与检测实验》课程的主要目的是加深学生专业理论课程的消化、吸收,巩固已学到的内容,并在此基础上培养学生专业实验的动手能力,为培养染整工程技术人才提供良好的实践环境。

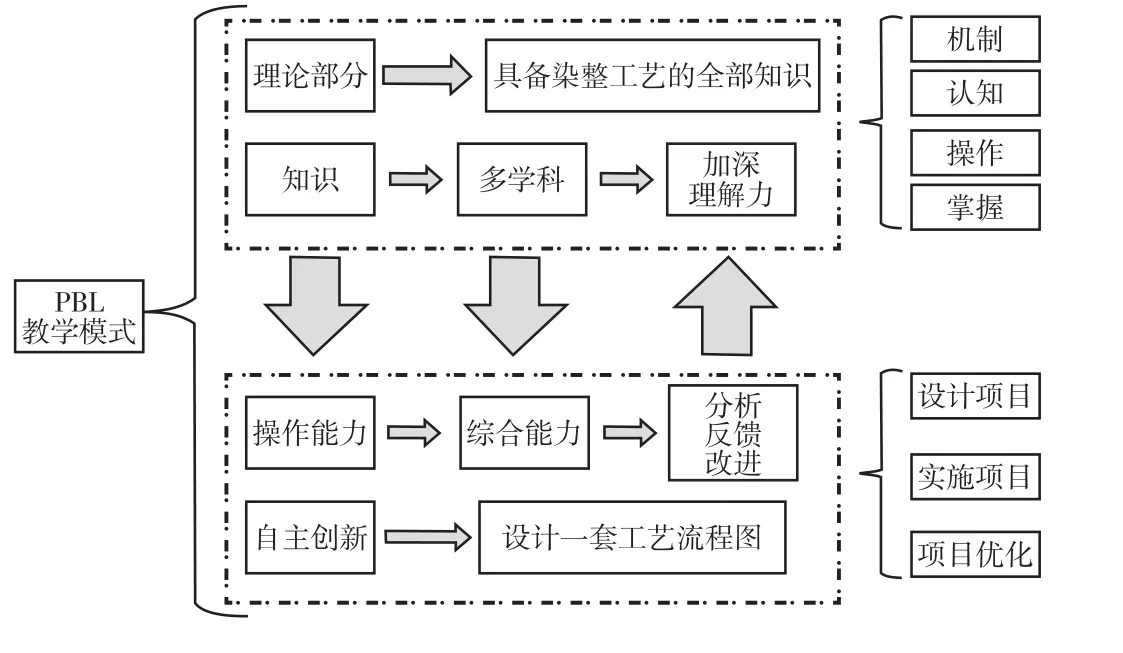

为此,我们采用专题研习的方法(PBL,Project Based Learning)作为《染整工艺与检测实验》的教学思路[2]。该教学模式是以学习染整工艺技术为基础,以纤维化学与物理、染料化学、染整助剂化学、染整工艺原理和染整设备等理论知识为中心,针对工艺中某一项目(即课程中某一实验)结合实际工厂操作流程,通过多种资源开展实验教学活动。该方法通过特定项目的学习活动,改变了传统的以知识传授为中心的互动教学法,使得学生掌握了总体任务,分解实施步骤,从而具有较强的工程实践能力。如图1所示。

图1 PBL教学内容体系

2 教学方法实施过程

2.1 基础实验室建设

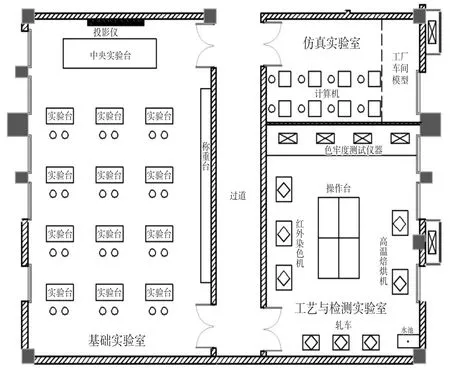

为了结合生产企业发展以及轻化工程专业人才的需求特点,以《染整工艺与检测实验》课程内容为主要研究对象,模拟实际的企业流程系统,将教学实验室布局尽可能贴近实际生产。同时根据“方便适用,安全环保”这一理念,通过合理布局,使得实验室功能明确分工[3]。结合染整基础实验室的特点,所选实验项目的要求和工业设计规范,确保学生在使用实验室时的安全。实验室分三大区域:基础实验室、工艺与检测实验室以及仿真实验室,其布局如图2所示。

图2 轻化工程专业综合实验室布局图

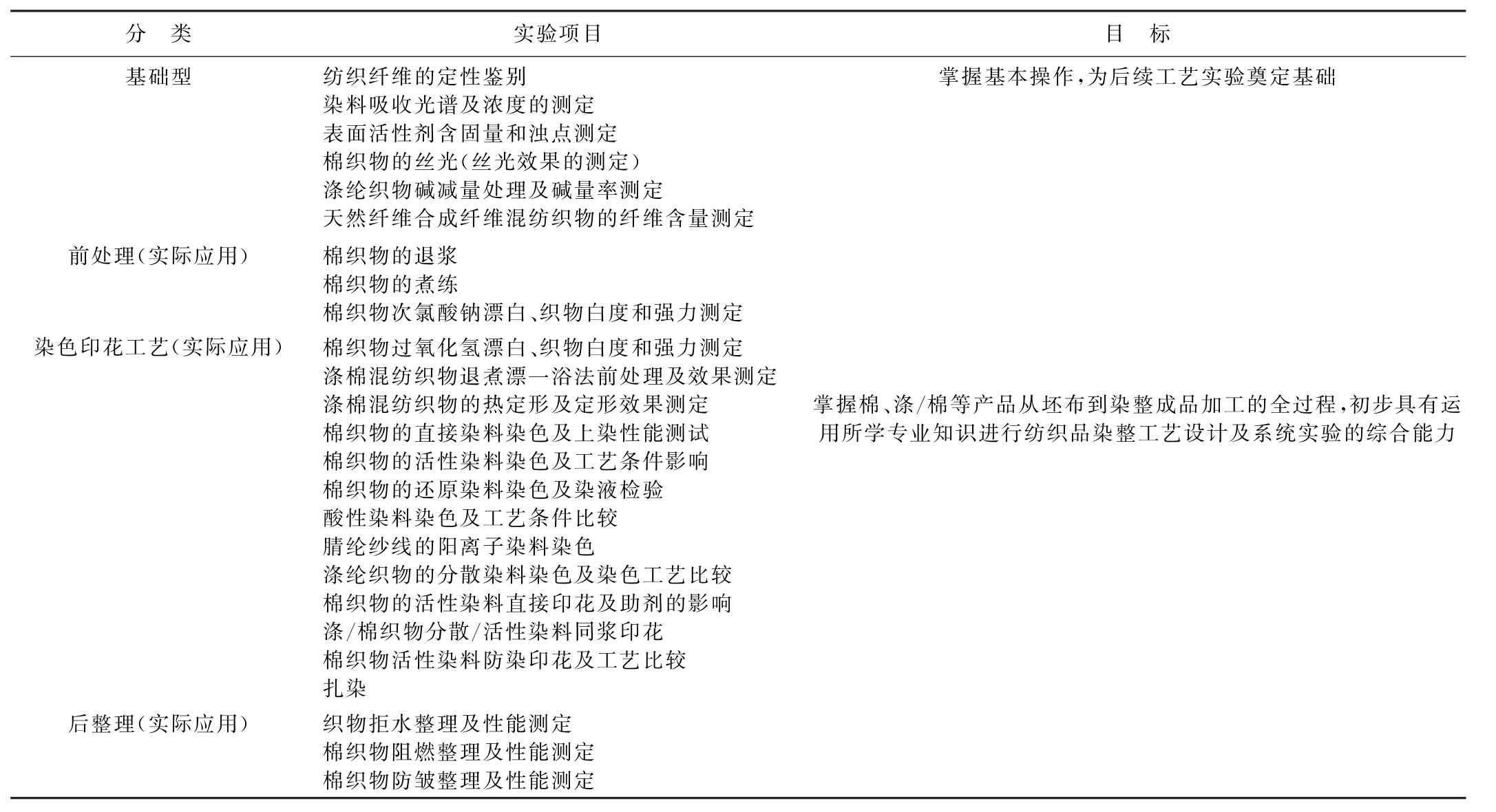

2.2 工程实验教学体系

从教学资源的角度,结合学校、学院已有的教学资源,对实施的实验教学进行跨专业、跨学院,甚至跨校际整合,并将科研方法引入实验教学中,形成“课内问题引导式教学,课外专题大作业实践、实验室开放课题研究、以及面向社会实际生产研讨”等系统教学模式,引导学生自主发现问题,解决问题。采用“基础型实验-实际应用型实验”阶梯式实验安排任务(表1),充分发挥“新工科”工程实验教育的特点和优势,提升学生基础理论、方法技能、实践应用以及设计创新能力,让学生实验操作更好地贴近工业实际生产。

在具体实施过程中,要求学生课前认真预习,提前摸清本次实验课需要做的内容,怎么做。课堂上,在做实验之前,实验指导老师对学生讲解本次实验的目的、内容重点以及实验需要注意的事项,确保安全第一,并对实验内容有全面的了解,保证染整实验顺利进行。在做实验期间,要求每个学生都能动手操作,理论结合实际,真正获得该实验结果。课后,做完实验,要求学生写实验报告,除了必要的实验步骤,最后需要对本次实验进行讨论总结,提出自己的观点,才能对本次实验内容有真正的消化、吸收。

表1 开设实验项目一览表

2.3 创新实验教学模式

PBL教学方法中,教学任务长期单一化,学生容易感到单调乏味,较难激发学生的主动性和创造性思维[4]。因此,我们在PBL教学基础上,采用团队竞赛的模式,以注重学生综合素质和能力的培养为导向,培养学生的创新意识,并突出竞争与合作,旨在培养学生积极主动的学习态度。该模式有以下特点:

(1)团队小组之间的竞争,提高了学生承受失败的能力,帮助他们发现不足,不断完善自己,培养创新能力;

(2)在一个团队完成一项工艺任务的过程中,存在着分工与合作,共同的目标培养学生们强烈的合作精神;

(3)在讨论工艺方案时,学生在团队小组中积极表达自己的观点,同时,也学会理解和尊重他人,听取不同的意见,从而培养学生积极、包容和健康的性格。

2.4 运行效果

经过5年10个学期的教学实践以及阶梯式改革,及时更新相应实验教学设备,创新型PBL教学方法已运用在本科20个班级,共计500多位学生,并为30多位硕士研究生以及10余位企业人员提供了科研开发服务,提高了不同层次学生以及社会人员的实际操作能力,培养了学生的创新开发思维和初步的科学研究能力,为其后续毕业论文奠定了较为坚实的基础。

3 结语

近几年来,运用国内外专题研习教育理论,即PBL教学方法,与企业生产交流学习,逐步调整实验教学内容,既注重理论教学,同时抓住实际生产操作,制定好实验教学计划,提升实验教学在本科教学过程中的“地位”,促进理论教学与实践教学的有机结合[5]。在《染整工艺与检测实验》这门课的具体实施过程中,将团队竞赛模式引入实验教学环节中,建立了基础型、综合性、创新型的三位一体的实验体系,真正实现了轻化工程人才培养与未来职业岗位的无缝对接。