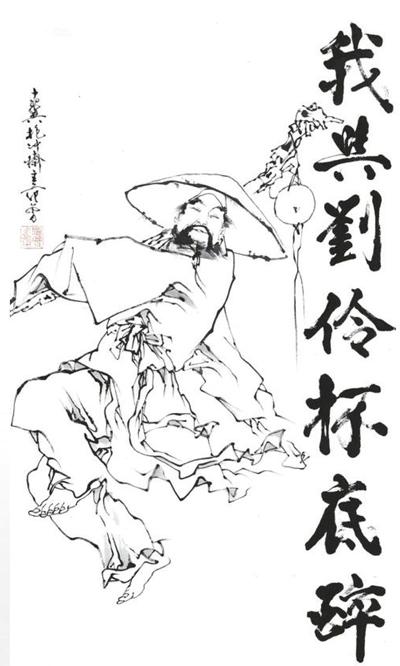

纵酒昏酣,遗落世事

陈白露

“一种风流吾最爱,六朝人物晚唐诗。”一提起“六朝”,人们自然会想到“名士风流”。魏晋南北朝时期是名士大放光彩、社会氛围讲求情趣的历史阶段,在饮食与服饰的细节上,魏晋士人也追求着别样风流。

被服纤罗衣,左右佩双璜

魏晋时期,“褒衣博带”是社会的主流服饰风格,上至门阀望族,下至平民百姓,男子穿衣袒胸露臂,呈现出自然洒脱、轻松旷达的感觉。当时的名士,穿一种类似今天背心的内衣,然后就是一件宽松的外衣,这种穿衣方式仅见于这一时代,在古画中多有呈现。

上海博物馆藏唐代画家孙位所作《高逸图》残卷,描绘了竹林七贤中山涛、王戎、刘伶和阮籍四位人物的形象。这四位的服饰特点尽显褒衣博带的风格。在残存的《高逸图》中,尽管缺少嵇康、向秀、阮咸三位,但也可以想见他们服饰的大略风格不外如此。

这种服饰的总体风格是宽大肥硕,特点是衣下宽、衣袖阔、衣带厂。画作中的山涛袒胸露腹,披襟抱膝,左手臂上垂悬白色“吊带”,是内衣“裲档”的挂带,其实这就是古代的背心,看起来像现在的“吊带衫”。其余三位衣衫稍整,衣服的线条自然垂下,呈现超凡脱俗的气质。

褒衣博带并非魏晋独创,而是古已有之。西汉淮南土刘安主编的《准南子·齐俗训》中记载:“楚庄王据衣博袍,令行乎天下。”东汉班固所著《汉书·隽不疑传》中有这样的文字:“佩环块,褒衣博带,盛服至门上渴。”

唐代学者颜师古注释说:“褒,大据也。言著褒大之衣,广博之带也。”这些记载说明,自汉代以来,褒衣博带就成为中原儒士流行的服袭。魏晋时期,基本上沿袭了东汉服制,朝服、公服变化不大。

魏晋士族的服饰风格一直延续到南北朝。波士顿美术馆藏得《北齐校书图》就延续了竹林七贤的这种飘逸的着装,画中主角不仅穿着“吊带衫”,而且还穿着“透视装”。

这大约是因为外衣所用丝绸材料和织艺太好,可以直接看到皮肤,所以从背后看,有点像现代女性的露背晚礼服。当然,这也表现了画家高超的技法。

魏晋南北朝时期,士族女子的服饰也表现出优雅和飘逸的风格,长裙曳地,大袖翩翩,饰带层叠。东晋著名画家顾恺之在其《女史箴图》、《洛神赋图》、《列女仁智图》等传世名作中,将这种服饰的风格呈现出来。其中的女性角色体态轻盈、婀娜多姿,而她们飘逸的服饰更加衬托出这种娇柔感。

当时的门阀望族女性,着装奢靡异常。服装不仅继承了秦汉之风,又在传统服制的基础上加以改进,并吸收借鉴了少数民族服饰特色。从服饰整体风格上来看,有上俭下丰的窄瘦式,也有褒衣博带的宽博式。其中,最具有代表性的就是所谓的“杂据垂髾”式服饰。

杂据垂髾是传统深衣的变制。深衣是衣、裳连在一起包住身子,分开裁但是上下缝合,因为“被体深邃”,故得名。在上古的虞氏时代,人们在祭祀时戴冠,养老时穿深衣。

到了魏晋,深衣已不被男装采用,但在女装中仍有人穿着并有所变化。魏晋时上衣变短,衣身细瘦紧贴身体;领形分为斜襟和对襟两种,袒露出小部分的颈部和胸部,这在深衣里是没有的。

衣袖受到少数民族服饰影响,变得细窄,但在小臀部突然变宽。在袖口、衣襟、下摆等处,会装饰不同色彩的缘边。腰间系一围裳或抱腰,也称“腰彩”,外束丝带。

清醒盈金筋,肴馍纵横陈

虽说曹操提倡节俭,曹魏时期,仍有不少精细菜品。曹植在《七启》中就开列了一席名贵的菜谱:“玄熊素肤,肥豢脓肌。蝉翼之割,剖纤析微……寒芳苓之巢龟,脍西海之飞鳞。”菜肴很丰盛,山珍、野味、河鲜等南北四方物产,可谓应有尽有;在制作方面,用“紫兰丹椒”等,调味齐全;而刀工技术更日益精湛,比如生鱼片堪比秋蝉之翼,薄到无法形容。

西晋时,洛阳曾盛行“画卵”,听起来好像很神秘,其实,这不过是鸡蛋这种很常见的食材,只是多了些小巧思,感觉就完全不同了。《洛阳伽蓝记·法云寺》记载,有人在谈论西晋大富豪石崇的饮食时,说到他“画卵雕薪”,实际上就是在鸡蛋和薪木上雕画图形。而据杜台卿《玉烛宝典》记载,这些经过雕刻的鸡蛋,有的还染过色,它们不仅能装盘食用,还能够作为礼品送人,俨然成为艺术品了。

西晋的水磨技术比较发达,石崇“有水碓三十余”,王戎“有水碓四十余”,这里所说的水碓就是指水磨。在搞粮食加工方面很有一手。束哲是当时的著名学者,他在《饼赋》中描述道:“于是火盛汤涌,猛气蒸作,攘衣振掌,握搦拊搏。面弥离于指端,手萦回而交错,纷纷驳驳,星分雹落。”他称汤饼“弱如春绵,白如秋练,气勃郁以扬布,香飞散而远遍”。他还生动描述了人们看别人吃汤饼时的馋相:“行人失涎于下风,童仆空嚼而斜眄。”“玄冬猛寒,清晨之会,涕冻鼻中,霜成口外,充虚解战,汤饼为最。”

由此可见,西晋时河洛地区汤饼等主食是很受百姓欢迎的,而其制作技术也达到了相当的水准。不仅如此,在粮食加工方面,就连大富豪也是挖空心思,仔细琢磨。豆粥是较难煮熟的,如何做到让客人喝豆粥时,只要吩咐一声,片刻就能热腾腾地端上来?寒冷的冬季,还能吃到绿莹莹的韭菜末吗?这些,富豪石崇都做到了。他命人事先把豆子煮熟加工好,客人一到,先煮好白粥,再将加工过的豆子投放进去,“热豆粥”便立刻奉上;而韭菜根与麦苗掺在一起做成的碎末还是一道名菜“韭研齑”。这样费心招待客人,连晋武帝的舅父、大富豪王恺都羡慕不已。这一时期,黍子米、菽豆粥、蒸饼、汤饼等成为人们的主食品种,较之以前大大丰富。

西晋时期,奢侈之风在官僚名士中渐成时尚。这种生活方式反应在饮食上,则是追求美食奢靡之风盛行。在食肉方面,西晋时又有了新的变化。仕宦富豪们开始有食“炙”的日常习惯,并雇专人“行炙”。段玉裁认为,“行炙”即“以物贯之而举于火上以炙之”,是指用东西把肉穿起来进行烤制,很像现在的烤羊肉串儿。这种饮食方式很快在民间也流行起来。

洛阳的酿酒制造业也有了新的发展,除了之前的“杜康酒”外,还有曹操酿造饮用的“九酝春酒”,西晋司空张华酿造饮用的“消肠酒”以及传自南方的“荆南乌程酒”、“竹叶青酒”等。社会上饮酒之风很盛,尤其是统治集团中的王公大臣和一些富豪、大商人,都是“食必有酒”。《资治通鉴·晋纪》就有多处饮酒的记载。号称“竹林七贤”的嵇康、阮籍、刘伶等人,更是“纵酒昏酣,遺落世事。

编辑/徐展