提高老年高血压住院患者睡眠质量的护理干预体会

刘 玲

(大连市中心医院,辽宁 大连 116000)

高血压是临床高发慢性非传染性疾病类型之一,随着病情的进展,容易损及患者的肾、脑、心等组织器官,一点患者未能得到及时有效的治疗则会危及患者的生命安全[1-2]。老年高血压患者受个体组织器官功能退化因素影响,免疫力低些,自我控制能力薄弱,常伴有不同程度的睡眠障碍问题,影响血压控制效果[3-4]。为了探讨更加合理的护理方案,本文以我院2016年4月至2018年10月收治的老年高血压住院患者94例为研究对象,分组后就不同护理方案的实践效果展开了下述探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取本院2016年4月至2018年10月收治的老年高血压住院患者94例。纳入标准:①符合世界卫生组织(WHO)制定的高血压诊断标准[5],收缩压>140 mm Hg,舒张压>90 mm Hg;②患者年龄>60岁;③住院时间4~5 d。排除标准:①精神病;②肝、肾、肺、心等严重器质性功能障碍;③帕金森;④拒绝配合研究;⑤沟通障碍;⑥临床资料缺失。采用红蓝双色球法将其分两组各47例。观察组男26例,女21例;年龄61~84岁,平均(69.59±2.71)岁;高血压病程3个月~21年,平均(7.49±1.32)年。对照组男28例,女19例;年龄62~83岁,平均(69.67±2.53)岁;高血压病程4个月~20年,平均(7.58±1.56)年。患者均获知情权,组间基线数据对比均衡性良好。

1.2 方法:对照组采用常规护理,包括遵医嘱降压、控制收缩压、舒张压水平、生命体征监测、告知患者注意事项、出院指导、定期随访等内容。观察组在上述基础上采用护理干预:①血压监测,指导患者及其家属掌握无创动态血压监测仪的使用方法,由经过专业培训的护士采用一对一演示的方式为患者及其家属进行现场演示,确保患者熟练掌握血压监测方法,每日定时测量血压,30 min/次,指导患者佩戴在右臂上,测量期间维持上肢静止状态,放松上肢,切忌随意移动袖带。②睡眠障碍评估,患者入院后采用可能影响患者正常睡眠的调查表,现场发放、现场回收,由经过培训的专业护士指导患者或其家属填写,结合问卷统计结果分析影响患者正常睡眠的因素,科学制定护理方案,落实护理计划。③环境管理,调节室内温湿度,温度24~26 ℃,湿度50%~60%,每日定期通风消毒,避免夜晚光线过强,影响患者睡眠,为患者营造舒适的睡眠空间。在患者休息时间段内限制病区人员流动,关掉不需要的仪器,调低仪器运行声音,护士在与患者交谈和展开各项护理操作时应保证动作轻柔,避免打扰患者,为打鼾患安排独立房间或安排到人少的小房间,以防干扰其他患者的正常休息。④心理疏导,针对存在焦虑、抑郁等负性情绪的患者,应主动与患者沟通和交流,告知患者治疗高血压的最新进展,使患者意识到积极配合治疗对改善预后发挥着积极的作用,树立预后成功康复案例,增强患者治疗信心,消除患者紧张情绪,争取患者配合。积极争取家属支持,使患者家属意识到家人陪伴对改善患者遵医行为、形成健康生活习惯的重要性,促使患者在家人和护士的共同陪同和关爱下树立战胜疾病的积极心态。⑤睡前放松练习,指导患者建立睡前泡脚、洗漱等促进睡眠的良好生活意识;指导患者家属使用梳子帮助患者轻轻梳头,或按摩百会穴;叮嘱患者切忌睡前饮用浓茶、进食;指导并帮助患者展开睡前冥想,使患者平躺在床上,充分放松四肢肌肉,双手握拳,双眼微闭,在吸气时缓缓握拳,维持3s后缓慢松开,感受肌肉由紧张到放松的过程,在整个练习缓解中维持呼吸均匀,放松身心,练习期间护士及时协助,观察训练效果确保患者完全掌握为止。⑥促使患者形成健康的睡眠习惯,协助患者制定睡眠作息表,严格控制白天午休时间,控制在2 h以内,尽量将睡眠时间集中在夜间,白天可通过看书、看电视、聊天等方式转移患者注意力,避免患者日间睡眠过度。

1.3 观察指标

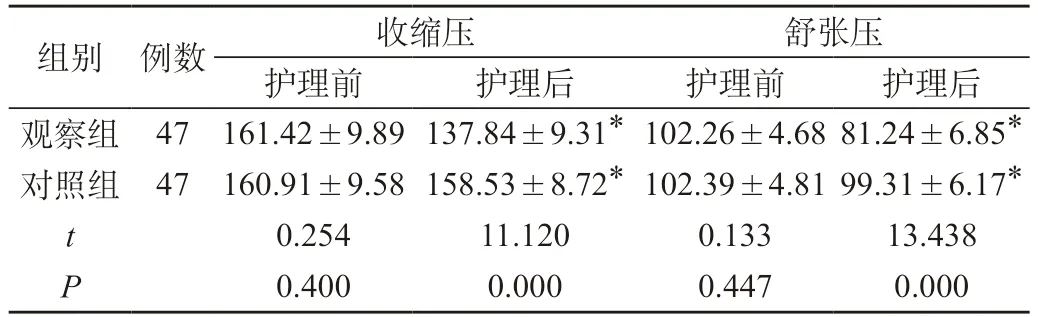

1.3.1 血压水平:记录两组患者护理前后的收缩压、舒张压。

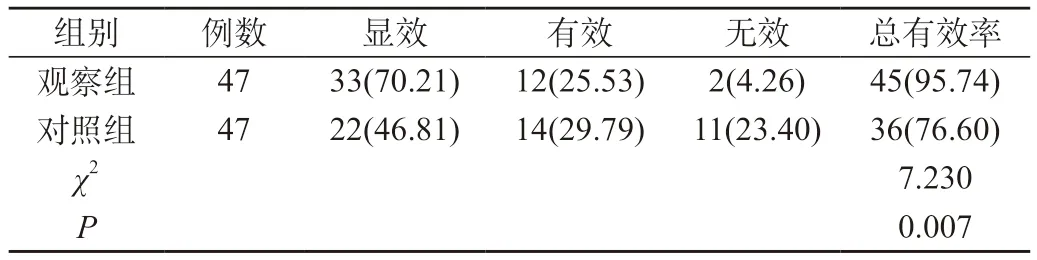

1.3.2 降压效果评价:以《中药新药临床研究指导原则(试行)》[6]为参照标准评价预后效果:①显效:患者失眠、头晕症状明显改善,收缩压<140 mm Hg或是下降>20 mm Hg,舒张压<90 mm Hg或是下降>10 mm Hg;②有效:患者不适症有所缓解,收缩压下降>30 mm Hg,或舒张压下降<10 mm Hg,尚未恢复正常,或是收缩压下降10~20 mm Hg,但仍未恢复正常水平;③无效:患者临床症状、血压水平无变化,治疗有效率=(①+②)/47×100%。

1.3.3 睡眠质量:采用匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)[7]评价护理前、护理后的睡眠质量,评价项目包括睡眠质量、催眠药物、入睡时间等6项内容,采用3级评分法评价(0~3分),满分18分,评分越高提示睡眠质量越低。

1.4 统计学方法:用SPSS23.0处理94例老年高血压住院患者的临床数据,以χ2检验疗效等计数资料(%、n),以t检验患者年龄等计量资料(),P<0.05,提示有差异。

2 结果

2.1 护理前后患者血压水平比较:护理前两组血压指标对比无明显差异(P>0.05),护理后差异明显(P<0.05),见表1。

表1 两组患者护理前后的血压水平比较(,mm Hg)

表1 两组患者护理前后的血压水平比较(,mm Hg)

注:*表示与本组护理前相比较,P<0.05

2.2 疗效对比:观察组治疗有效率高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患者临床疗效对比[n(%)]

2.3 睡眠质量评分比较:护理前两组的睡眠质量评分比较无显著差异(P>0.05),护理后观察组睡眠质量评分低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 护理前后睡眠质量评分对比(,分)

表3 护理前后睡眠质量评分对比(,分)

3 讨论

有报道显示,在高血压患者住院治疗期间辅以相应的护理干预能够降低患者PSQI评分,提高患者睡眠质量,具有积极的临床推广意义[8]。本文中,护理前组间睡眠质量评分对比未见显著性差异,护理后观察组的护理质量评分显著低于对照组,且两组护理后的睡眠质量评分均明显低于本组护理前,提示两组采用的护理方案均可有效改善患者睡眠质量,但观察组改善效果更佳。初步分析,这是因为本文观察组通过结合患者睡眠问题评估结果,开展环境管理、心理疏导、睡眠放松锻炼等护理工作,能够为患者提供所需的生理和心理服务,给予患者所需的关心和安慰,为患者营造更加舒适的睡眠环境,促使患者在家人和医护人员的共同关爱下增强战胜疾病的信心,改善睡眠质量。与上述分析结果相吻合,陆静娟[9]对100例高血压患者研究后发现,在临床护理中根据影响高血压患者睡眠的相关因素,制定相应的护理方案,对患者展开心理护理、睡眠管理、环境护理等护理服务,能够有效改善患者睡眠质量,值得推广。

经本文实践证明,护理前两组患者的收缩压、舒张压水平对比未见显著性差异,护理后观察组患者的收缩压、舒张压水平显著低于对照组,且两组护理后的血压水平显著低于本组护理前,证实两组采用的护理方案均可有效降低患者收缩压、舒张压水平,但观察组降压效果更加明显。观察组治疗总有效率为95.74%,远高于对照组的治疗总有效率76.60%,表明观察组采用的护理方案能够有效缓解患者不适症,提高预后效果。这是因为老年高血压患者存在的焦虑、紧张等负性情绪容易造成神经内分泌系统紊乱,增强交感神经兴奋性,导致睡眠问题,而本文通过实施相应的护理干预能够有效减轻患者睡眠障碍,从而达到预期血压控制效果。

综上所述,采用护理干预方案对老年高血压住院患者实施临床护理能够有效降低患者血压水平,提升临床疗效,改善患者睡眠质量,具有积极的临床应用意义。