布鲁菌病的流行情况及危害调查分析

郑世野

(本溪市卫生健康发展服务中心,辽宁 本溪 117000)

布鲁菌病为一种较为常见的传染-变态反应性人畜共患疾病,主要是由于细菌侵入人体所导致,为我国规定报告的乙类传染病之一[1]。其在不同地区的名称有所不同,还包括波浪热、地中海弛张热等,也被称为懒人病。此疾病的发生对人体会产生较大的影响,普遍是由于人体接触到患病动物、母畜的肉或乳,诱发感染,并可能会引发生殖系统、骨关节、神经系统、造血系统等损害,并可能诱发毒血症等[2]。患者会出现四肢无力、长期发热、关节疼痛等临床症状,如不能对症治疗,疾病转入慢性期会引发患者出现劳动能力丧失,为患者及其家庭带来较大的心理压力及经济负担。世界流行病学调查研究显示,全球每年有50万布鲁菌病患者,病死率为1%~9.8%[3]。随着我国对布鲁菌病的重视,目前大规模的爆发已经较为罕见,多为分散性和小范围的流行,这对控制布鲁菌病带来了一定的困难。为更好的提高对布鲁菌病的重视程度,本文对我地区2016年~2018年76例布鲁菌病患者的资料进行调查,并分析其流行病学特征,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

1.1.1 资料来源:采用回顾性分析方法,对2016年~2018年我地区76例布鲁菌病患者的资料进行调查,搜集患者的流行病学特征。

1.1.2 纳排标准。纳入标准:①患者临床资料完整;②患者均经过临床确诊,其血标本使用虎红平板凝集试验、试管凝集试验及抗人球蛋白凝集试验检查,并达到诊断标准;排除标准:①临床资料不完整;②标本有可疑。

1.2 方法:对所有患者均进行布鲁菌病的资料调查,主要内容包括以下几个方面:人口学特征,包括患者的性别、年龄、职业、民族;既往史、发病主要临床症状,就诊时间;接触史、传播途径;患者并发症。

1.3 质量控制:本次调查研究问卷均统一制定和发放,并对数据录入进行二次复核,若出现不合格则剔除,对出现异常和缺项则进行查找或随访,以确保调查问卷数据的准确性。数据录入双人核对,并在录入后进行核查,避免错误。

1.4 数据处理:布鲁菌病患者所有数据均进行准确核对和录入,采用SPSS22.0软件进行统计学处理。计数资料(%表示),组间比较使用χ2检验。当P<0.05时,为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 流行病学特征

2.1.1 性别方面:76例患者以男性较为多见,共有男性51例,占67.11%;其次为女性25例,占32.89%。P<0.0,差异有统计学意义。

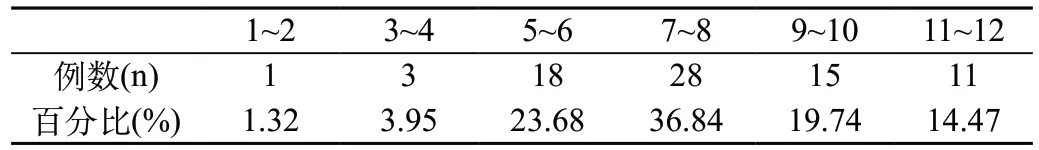

2.1.2 年龄方面:76例患者以40~50岁较为多见,高于其他年龄组,P<0.05,差异有统计学意义,见表1。

表1 178例布鲁菌病患者的年龄特征(岁)

2.1.3 民族方面:76例患者中,汉族人口占64例(84.21%),其次为满族共8例(10.53%),回族2例(2.63%),其他蒙古族、朝鲜族等均为1例,共2例(2.63%)。以汉族人口最多,高于其他民族,P<0.05,差异有统计学意义

2.1.4 发病时间:76例患者中,以7~8月居多,高于其他月份,P<0.05,差异有统计学意义,见表2。

表2 178例布鲁菌病患者的发病时间(月)

2.1.5 职业方面:76布鲁菌病患者中,职业为农牧民共57例,占75.00%;其次为企事业单位6例,占7.89%;工人3例,占3.95%;屠宰场工作人员3例,占3.95%;防疫站工作人员3例,占3.95%;畜产品加工人员1例,占1.32%;医护人员1例,占1.32%;学生1例,占1.32%;退休人员1例,占1.32%;发病率最高为农牧民,高于其他行业,P<0.05,差异有统计学意义。

2.1.6 接触方式:76例布鲁菌病患者中,主要以饲养牲畜为主,高于其他接触方式,P<0.05,差异有统计学意义。具体如下,饲养牲畜60例,占78.95%;放牧1例,占1.32%;屠宰9例,占11.84%;加工人员1例,占1.32%;食用可疑污染食物3例,占3.95%;生活环境有牲畜2例,占2.63%。

2.2 危害调查

2.2.1 临床症状:76例布鲁菌病的临床表现主要为:骨关节疼痛72例,占94.74%;发热66例,占86.84%;乏力64例,占84.21%;有出汗51例,占67.11%;寒战28例,占36.84%;头晕头痛7例,占9.21%;肌肉酸痛3例,占3.95%;恶心呕吐3例,占3.95%;淋巴结肿大1例,占1.32%;脑膜刺激征1例,占1.32%;胸腔积液1例,占1.32%;睾丸疼痛3例,占3.95%;颈项强直1例,占1.32%。急性期发病67例,占88.16%;亚急性期8例,占10.53%;慢性期1例,占1.32%。数据结果显示,患者出现骨关节疼痛最高,其次为发热和乏力,并以急性期最为多见,P<0.05。

2.2.2 并发症方面:76例布鲁菌病患者中,并发症主要包括:布鲁菌性脊柱炎33例(44.42%),低蛋白血症21例(27.63%),低钠血症20例(26.32%),脾肿大24例(31.58%),高脂血症18例(23.68%),低钙血症17例(22.37%),低钠血症16例(21.05%),贫血14例(18.42%),胆囊炎9例(11.84%),盆腔积液5例(6.58%),肺炎1例(1.32%),脑膜炎1例(1.32%)。以布鲁菌性脊柱炎最为多见,P<0.05,差异有统计学意义。

3 讨 论

布鲁菌病的最早描述为1814年,被称为地中海弛张热,且与疟疾进行了鉴别。我国首次报道此疾病为1905年[4]。此疾病的发生是由于布鲁菌感染所导致,其为一种细胞内寄生的微小球杆菌,生长和繁殖对营养素和周边环境有较高要求,且对湿热较为敏感,在干燥和低温环境中有较高的抵抗力[5]。此疾病的传染源主要为羊,其次为猪和牛,在其他马和骆驼中也可检出,而患者则较少成为传染源。近年来随着人们生活水平的提高,对牛羊等牲畜的需求量增加,也导致此疾病出现了一定的上升趋势。

从本次流行病学调查结果可以看出,我地区2016~2018年共发病76例,其中以男性较为多见,并以汉族高发,中青年高发,农牧民较多;分析其可能是由于男性从事农牧业、畜牧行业较为多见,价值屠宰场等均以男性为主,接触此病菌的机会更多,且男性的卫生习惯较差,也导致此疾病的高发[6]。时间方面,疾病的高发月份为7~8月,其主要是由于此时间段多有放牧、宰杀牲畜等行为,且温度适应病菌的增殖,导致感染人数上升。在接触史方面,也可以看出,患者多以接触牲畜为主,也说明牲畜为此疾病的主要传染源,此外部分患者生活环境中也存在牲畜,导致疾病的发生[7]。而在危害方面,此疾病主要侵犯患者的关节,部分患者还会出现发热和乏力,多以急性起病;但是患者临床表现均缺少特异性,容易导致误诊和漏诊的发生[8]。因此在临床诊断时需要结合患者病史、职业等综合判断。

综上所述,我地区布鲁菌病以7~8月高发,且多见于中年男性、农牧民,多有牲畜接触史,患者多伴骨关节疼痛和发热等,并可能诱发脊柱炎,需要针对性采取各种预防性措施,加大宣传力度,积极采用预防为主的治疗方针,此方法是卫生工作投入低且效益高的一种方法,在开展健康宣教的过程中,需要以全民为宣教对象,提高广大群众的健康意识及保健能力,并提高农牧民的自我保健意识,积极采取公益广告、宣传片、宣传板,开展相关宣教工作,且可在畜牧地区开展免费培训,以达到较好的预防效果[9-10]。