美国科技限流,中国如何突围?

邵宇 陈达飞

美国爆发黑人暴乱,虽因种族歧视而起,但其实是近两年来全球各国民众示威抗议的延续,深层次矛盾仍是贫富差距。而制造业外迁一直被认为是美国贫富分化加剧的重要原因,奥巴马执政时期,美国便已经开始推进制造业回流。新冠疫情、中美贸易谈判、美国制造业回流,多重因素共振引起的全球产业链重构或不可避免。美国与中国在新技术的脱钩,局面也已非常清晰。

从通用电气的回归,看美国制造业回流趋势

坐落在美國肯塔基州路易斯维尔市工业园区的通用电气,是电气技术革命的产物,其百年浮沉也呈现了美国制造业兴衰的全景。

1892年,正值电气技术革命的风口期,爱迪生电灯公司和汤姆森·休斯顿电器公司合并,成立通用电气,起初主要生产电风扇、火车和X光机等产品;1942年开始生产喷射发动机。二战后,随着美国房地产市场的发展和居民住房拥有率的提升,家用电器开始加速扩散,通用电气也因此走向辉煌,股价、盈利不断创新高。到1973年,其园区雇工人数达到2.3万人的峰值,随后工人数不断下降,到2011年初降至1863人。

导致通用产业不断外移的原因,一方面是美国家电市场的饱和:电炉和冰箱在20世纪50年代中叶趋于饱和;进入70年代后,空调的扩散速度明显下降;彩电的扩散在80年代开始放缓;另一方面,还有来自日本和韩国的激烈竞争。

1994年12月,通用电气(中国)在上海注册成立。至今,其96%的员工、90%以上的管理层为中国人,在中国拥有近2500名研发及工程技术人员和8座世界一流的实验室。但是,从2012年开始,通用电气开启了回流本土进程。其首先将热水器生产线搬回至肯塔基州,除此之外,落地玻璃双拉门冰箱、不锈钢洗碗机、前置式洗衣甩干机等制造环节都陆续迁回肯塔基的电器园。仅2012年,电器园雇工人数就增加了1700人,总人数达到了3600人。这个过程或许才刚刚开始。

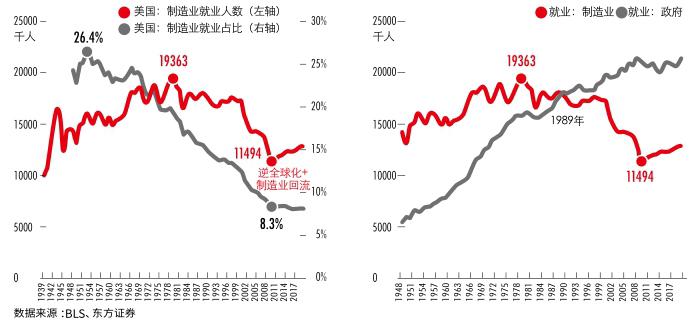

第一次石油危机是美国制造业由盛而衰的转折点,第二次石油危机后,制造业人数开始下滑。1979年,美国制造业就业人数达到峰值,约2000万;到1989年,美国政府就业人数首次超过制造业;2008年,前者达到后者的两倍(图1)。

美国制造业竞争力下降的主要原因,一方面是原材料成本上升,另一方面是来自欧洲和日本、亚洲“四小龙”的竞争,再加上市场规模、经济发展阶段和环保、劳工安全等监管规则的差异,外迁被视为保持竞争力的为数不多的选择之一。殊不知,迁入地不会永远从事分包和外包业务,等到本领学会了,就变成了竞争者。

美国反思与全球化逆转

回望这一历程,曾被美国《外交政策》杂志评为“全球百位思想家”的瓦科拉夫·斯米尔(Vaclav Smil)总结道:“美国制造业的兴衰源于它的内在优势、辉煌的成就、难以名状的轻率和自作自受式的失败。”

斯米尔所说的“优势”,是美国的创新精神和创新能力。“成就”是指从南北战争之后的崛起,到20世纪70年代统治地位的确立。“轻率”指的是盲目的乐观、无畏的自信和浮夸的傲慢 美国轻率地认为:低端制造环节的外迁不会影响制造业的强势地位;向服务业转型是经济发展的必然趋势,是现代性的体现;源源不断的创新和新产业的诞生所带来的新就业,会弥补落后产业外迁造成的就业岗位损失;用更少的劳动力生产了更多的产出,恰恰体现的是劳动生产率的提升;“国际学生评估项目”(PISA)反映出的美国教育的退化不足挂齿;从债权国转变为债务国,并得以维持,是美元“嚣张的霸权”的体现;在历经近百年的贸易顺差后,面对1971年第一次贸易逆差,以及1985年首次对中国的逆差(仅600万美元)时,美国政策当局都没有太在意。

所谓“自作自受”,斯米尔指的是工会的力量、频繁而持久的大罢工,以及严格的劳工和环保规范等政策,削弱了美国企业的议价能力,增加了企业的经营成本。只需问热爱自由和维权意识强的美国工人能承受免费加班吗?

美国制造业从兴起到萎缩,时隔一个世纪。反观中国,凭什么相信“世界工厂”地位牢不可破呢?制造业和产业链的建立和重构都是以10年为单位的,以年为单位来思考这个问题,必定是短视的。对此,最重要的是居安思危。

图1:石油危机与美国制造业的兴衰

所以,永远不要轻视特朗普带来的整个叙事的转变 从全球化到逆全球化,从多边到双边,从世界警察到美国优先,从“历史的终结”到“文明的冲突”。即使特朗普没有连任,即使连任后卸任,其建立的新叙事还会不断影响美国的政策。

事实上,战后全球化的顶点在2008年就出现了,其后,全球资本流动和贸易规模均出现了收缩。类似于1913年,其是上一轮全球化的顶点,之后的两次世界大战和1929-1933年大萧条导致全球化的中断和逆转。1971年之前,主要是贸易的全球化;上世纪70年代末,金融全球化开启;1991年苏联解体,贸易与金融的全球化上了一个新台阶;2008年金融危机前夕,全球化达到峰值,目前全球化趋势已进入逆转。

逆全球化未必是全面收缩,但生产终端贴近最终消费的趋势则更加明朗。如特斯拉在上海的工厂,目前只供应中国市场,未来如果扩充产能,只会出口到亚洲其他国家。价值链的区域化特征已经确立,中国、美国和德国分别为亚洲、北美和欧洲的中心国,未来地位还将进一步巩固。这不仅取决于企业基于成本-收益的核算,还取决于大国关系,政策是会改变企业的成本收益比较的。

美国制造业领先的秘密:军备竞赛与政府扶持

二战后全球的代表性产业为航空航天、飞机制造、石油化工和计算机,其中,电子计算机和机床是工业基础设施。无论是在传统的重型装备制造业,还是在信息产业的硬件或软件领域,美国都是引领者。其长期在基础性创新领域有绝对的优势,直到20世纪80年代,在芯片、汽车制造等领域,才逐渐受到了来自日本的挑战。如今,中国对美国的冲击相当于前苏联加上日本,前者对应的是军工产业,后者对应的是综合经济实力。所以,中美的矛盾难以避免。

美国制造何以能够在如此多的领域取得领先地位?主要原因是,美国在一战前建立起强大的工业基础和制造业优势,大萧条时期积极创新加上两次世界大战和冷战的催化作用。同时,我们不应该忽视美国政府在其中扮演的积极作用。这需要放在美苏冷战的大背景下去理解,永久备战经济和军事工业联合体打着国家安全的旗号,将军事的烙印深深打在广泛的民用工业和科研活动之上。

图2:苹果公司代表性产品的技术来源

军事工业联合体是军方、产业和科研三者的联合,处于核心的地位,军方向产业部门提供采购订单和军事津贴,向科研部门提供研发资金。在这样的机制下,三个产业的发展尤其突出:飞机制造、电子工业和工业机床。这三个产业都是基础性产业,它们代表了美国制造的辉煌。

飞机制造业,二战期间野蛮生长。1939年,飞机及相关零部件生产工人只有6.3万人,二战期间的峰值达到了134.5万。随着冷战序幕拉开,以及朝鲜、越南战争开启,飞机产业继续扩张。1964年,飞机产业中90%的研发经费来自美国空军拨款,拨款对象包括波音、洛克希德、北美航空等机身制造公司,以及通用电气、普惠等发动机制造公司。庞大的资金支持,使超难度的机型研发进展迅速。

二战前,电子工业的主要产品是收音机。但二战期间,在军事需求的刺激下,美国电子工业急剧膨胀,销售额涨了20倍,就业人数增加4倍。雷达、声呐设备、远距离无线电导航系统、炮火控制设备、工业控制设备和步话机等都是二战期间的重要发明,军方都是其背后重要的资助方。其中,电子计算机的发明,最初目的是弹道计算和原子弹爆炸分析。战后,美国军方在飞机和导弹制导系统、通信系统、控制设备、高速电子计算机和晶体管等领域继续发挥主导作用。例如,德州仪器设计了晶体管、集成电路,并成为最大的集成电路供应商,而美国军方是其最大的采购方。截至1964年,美国电子工业的研发费用仍有2/3来自政府,获得补贴的公司包括通用电气、西屋公司、美国无线电公司、美国电话电报公司、IBM等。可以说,“五角大楼决策主导了美国电子工业的发展”(军火商TRW创始人拉莫)。

工业机床是制造业的基础性工具,受飞机制造业的提振,冷战期间,美国机床产业也快速扩张。1957年,美国政府拥有全美机床的15%,是该行业最大的采购商。在政府的资助下,相比于1950年,1957年的机床研发费用提高了8倍。

从二战开始到20世纪80年代初的40年里,美国联邦政府的研发支出有2/3都与军事有关,直到20世纪70年代末,政府的研发支出一直超过企业。

此外,美国国防高级研究计划局对商用科技升级功不可没,其在战争时期催生了卓越的军工技术,在和平时期,其职能转变为将军工技术转化为商用技术。冷战结束后,美国国防部启动了技术再投资计划(TRP),并拨款8000亿美元用于技术的升级换代,重点发展军民两用技术。没有军方资金的支持和军用技术的商业化运用,上世纪80年代几乎不可能成为信息时代的起点,苹果公司也将无法诞生(图2)。

军备竞赛与政府研发资金的支持,为冷战后期技术的商用奠定了基础,也构成了美国制造业的先發优势。政府资助的研究和技术开发,在几乎所有美国具有国际竞争力的通用技术的发展中,都发挥了重要作用。

中国突围关键:获取新一轮工业基础设施的话语权

美国对中国的整体战略已经转变为遏制。特朗普加征关税,意在将跨国企业连根拔出中国。一方面,关税使对美国出口依赖度较高的企业最有可能将产业链迁出中国,是否迁往美国,是次要问题;第二,关税能起到“拦路虎”的作用,对计划向中国迁移的企业有威慑作用,尤其是美国本土企业。

对于中美关系,我们既应该看到不同之处导致的冲突,还应该看到相同之处给美国带来的不安。不同之处在政治体制、经济发展模式和文明上都有体现。而常被忽略的是,中国的工业化过程中与美国有许多相似之处,如崛起过程中的保护主义和技术转移,以及政府在创新和产业升级中所扮演的积极作用。这些方法与手段使中国快速实现了工业化,成为了“世界工厂”,又进一步推动中国的技术创新,正是这一些相似之处,让美国十分警惕。

目前美国的贸易政策已全面转向保护主义,这更多的是一种回归,其实建国以来,美国奉行自由贸易政策的时间并不长。历史经验显示,后发国家多是通过保护政策发展起来的,而守成大国则倾向于实施自由贸易政策。因为,通行的贸易规则往往是由霸权国家来制定的。但是,当霸权国家感受到来自新兴国家的威胁时,往往会退回到保护主义的状态。无论是20世纪中叶大英帝国向自由贸易的转换,还是美国从建国初期的保护主义向二战后的自由贸易的转换,及其在20世纪80年代对日本的制裁,还是今天对中国的压制,都符合历史经验。表面上看,这种政策的转换是由某种形式的危机触发的,上一次是一战,这一次是2008年金融危机,更为根本的,是各国在全球化过程中积累了大量的社会矛盾,贸易冲突只是内部矛盾的转移。

如果说关税的特点是打击面广,那么,“301报告”及其衍生出的一系列措施,如对中国学生申请美国大学STEM(科学、技术、工程、数学)专业的签证限制、“千人计划”、“实体清单”(包括华为)等,旨在精准打击中国的高端制造业,通过截断美国对华的高技术输出,遏制中国产业升级和科技创新。美国紧紧咬住华为,是因为5G是“工业4.0”时代的基础设施,而且是为数不多的中国领先于美国的领域。一旦华为的5G网络全面铺开,就会形成“锁定效应”,如果其他企业加入华为的5G网络,而美国政府因为国家安全的考虑限制美国企业加入,那美国企业的全球竞争力就会因此而下降,这让美国有失控的感觉。

军民融合则是美中经济与安全审查委员会(USCC)的主要关切,其最为关注的核心技术是人工智能(工业机器人)、新材料(纳米技术)和新能源(核能),认为中国在这些方面的发展会威胁到美国在相关领域的话语权,会损害美国利益。

现代制造业没有工业基础软件的支持寸步难行,而工业基础软件基本掌握在西方国家手中。21世纪的制造业竞争,将更多地体现为软件之争、算法之争。例如在一个新车型的开发成本中,程序开发占比非常高,编程任务甚至多于制造波音飞机。所以,当看到美国禁止哈工大等院校使用Matlab软件时,就不应感到奇怪了。

USCC还将百度、阿里巴巴、腾讯、科大讯飞和商汤科技定义为“AI国家队”,它们各自在自动驾驶、云计算和智慧城市基础设施、医疗诊断、语音识别和智能视觉领域都处于世界领先水平。而新材料中的超材料(人造复合材料)、电子材料、生物材料、石墨烯和纳米技术,新能源领域中的核能等,都备受美国关切,所有参与其中的中国企业,都可能面临美国的制裁。

技术创新则是中国能否突围的关键,只有利用技术创新获取新一轮工业基础设施领域的话语权,中国才能够突围。而技术创新是一个从基础科研到创新发展,再到市场扩散的过程。寻求技术的领导权,不仅需要完备的工业基础和研发支出,还需要扎实的基础教育和注重基础科学研究的科研体系、符合产业发展规律的金融市场,以及有一定容错率的社会制度。

华为创始人任正非曾说过:“全世界要迎接这个新时代(智能时代),必须发展教育,在提高全民族文化素质的基础上,在充分的学术自由、思想自由下,培养百花齐放的人才。”所以,归根到底,中美制造业和技术的竞争还是人才的竞争,我们的社会和体制需要培养出、留得住创新型人才,发挥出他们的潜力。

美国与中国脱钩,孤立中国的意图已经非常明显,而且是全面遏制,中国想要抵御压力,需要一个全局设计方案。