协同护理模式对初产妇分娩结局和产后恢复的影响研究

田坤

(信阳市第三人民医院, 河南 信阳464000)

初产妇因将面临家庭、 社会、 生活等多方面角色的转变,心理压力较大, 医院环境及家庭环境、 周围人群都极易使产妇产生焦虑、 抑郁等不良情绪, 可导致中枢神经及内分泌功能紊乱, 使机体痛觉耐受降低、 宫缩乏力, 造成产程延长、 产后出血、 剖宫产率上升等, 对分娩带来不利影响[1], 并影响产后身心恢复。 因此, 加强初产妇的围产期护理, 营造良好的分娩环境, 给予其充足的身心关怀及支持, 对初产妇顺利分娩、 产后恢复有重要意义。 协同护理模式强调在现有人力财力的基础上, 鼓励患者及其家属共同参与护理的过程, 患者住院期间,由护士、 患者、 家属共同合作, 提高患者的自我护理能力[2]。该模式已应用于脑卒中[3]、 外科手术[4]中, 取得了良好的效果。 本研究将协同护理模式应用于初产妇围产期护理中, 旨在改善初产妇的分娩结局, 促进产后恢复, 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年11 月至2019 年6 月于我院妇产科待产的初产妇170 例为研究对象, 孕37 ~40 周, 排除有妊娠期合并症、 出现剖宫产指征及意识障碍无法正常沟通者, 所有研究对象均知情同意。 将产妇随机分为观察组和对照组, 各85例。 对照组产妇年龄 (26.75 ± 3.53) 岁, 孕周 (38.81 ± 1.21)周; 文化程度: 本科及以上19 例, 大专22 例, 高中及中专24例, 高中以下20 例。 观察组产妇年龄 (25.93 ± 3.79) 岁, 孕周 (38.52 ± 1.04) 周; 文化程度: 本科及以上17 例, 大专21例, 高中及中专26 例, 高中以下21 例。 两组产妇的一般资料比较, 差异无统计学意义 (P >0.05), 具有可比性。

1.2 干预方法 对照组采用传统的产科护士责任制护理模式,对产妇进行常规围产期护理及健康教育。 观察组在对照组基础上采用协同护理模式, 具体措施如下: ①分娩前宣教: 避开检查及治疗时间, 为产妇及家属介绍分娩相关护理知识、 分娩过程、 应对疼痛的方法, 并协助家属做好分娩前准备, 减轻产妇心理负担及对分娩的恐惧感, 沟通中注意产妇的心理状态及家属态度。 ②家属支持: 要求产妇家属共同参与到干预中, 对其进行心理疏导方法、 分娩知识、 科学育儿、 产褥期护理等知识指导, 告知其支持并陪伴产妇, 使产妇充分感受到家属尤其是配偶的关心及理解认可, 特别是产后, 减少家庭因素对孕产妇情绪及心理的不良影响, 保持良好的身心状态。 ③出院指导:出院前由护士采用口头宣教、 发放手册方式向产妇及家属介绍产褥期护理、 新生儿保健等知识, 鼓励家属给予产妇充足的身心照护, 合理饮食、 提供充足营养, 协助并指导产妇照护新生儿, 陪伴产妇进行产后康复锻炼, 注意观察产妇的情绪、 行为等, 及时发现产妇心理变化, 多给予赞许, 使产妇尽快适应向母亲角色的转换, 减少其在新生儿照护中的焦虑。

1.3 观察指标 ①评估两组的分娩方式 (剖宫产率)、 产时疼痛(VAS 评分)、 总产程、 产后2 h 出血量。 ②采用分娩应对量表(CCB)[5]评估初产妇的分娩应对能力, 总分16 ~64 分, 分数越高, 表示初产妇的分娩应对能力越高。 ③产后1 个月采用爱丁堡产后抑郁量表 (EPDS)[6]评估抑郁状况, 总分0 ~30分, 总分>9 分为抑郁。 ④产后1 个月采用世界卫生组织生存质量测定简表 (WHOQOL-BREF)[7]评估产后生活质量, 总分26 ~130 分, 分数越高表示产妇的生活质量越高。

1.4 统计学处理 采用SPSS 16.0 统计学软件处理数据。 计量资料资料以均数± 标准差表示, 采用t 检验; 计数资料以率表示, 采用χ2检验。 P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

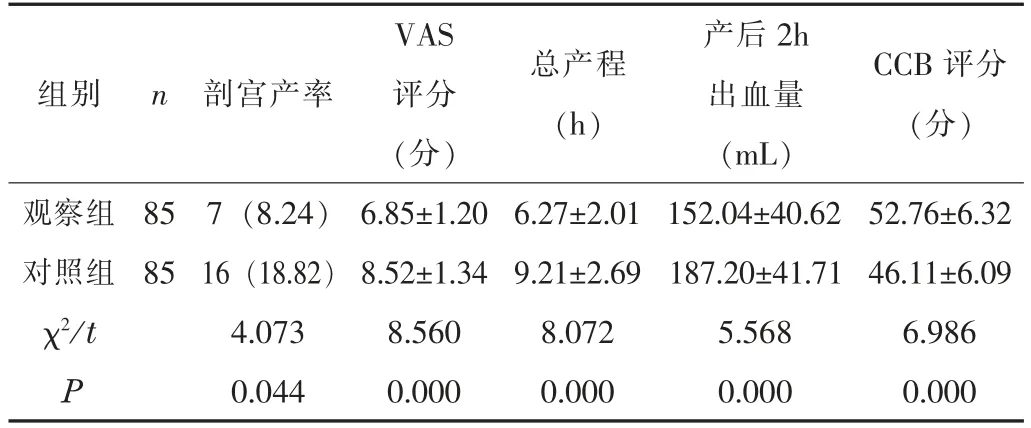

2.1 两组的分娩结局比较 观察组的剖宫产率、 VAS 评分显著低于对照组, 总产程显著短于对照组, 产后2 h 出血量显著少于对照组, 分娩应对能力CCB 评分显著高于对照组, 差异有统计学意义 (P <0.05)。 见表1。

表1 两组初产妇的分娩结局比较

表1 两组初产妇的分娩结局比较

组别 n 剖宫产率VAS评分(分)总产程(h)产后2h出血量(mL)CCB 评分(分)观察组 85 7 (8.24) 6.85±1.20 6.27±2.01 152.04±40.62 52.76±6.32对照组 85 16 (18.82) 8.52±1.34 9.21±2.69 187.20±41.71 46.11±6.09 χ2/t 4.073 8.560 8.072 5.568 6.986 P 0.044 0.000 0.000 0.000 0.000

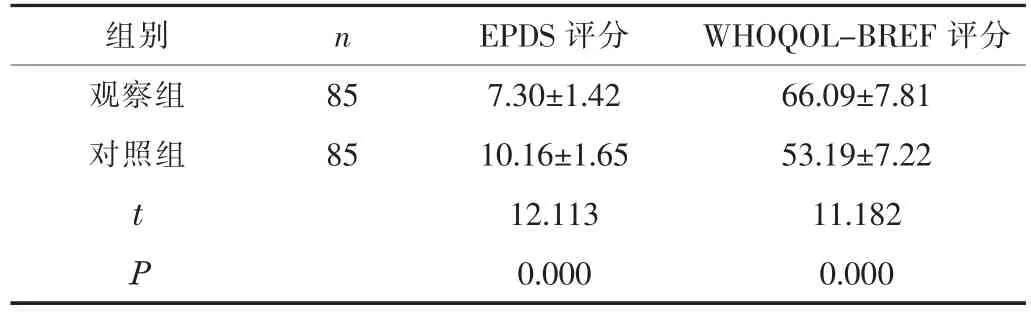

2.2 两组的产后恢复情况比较 产后1 个月, 观察组的EPDS评分显著低于对照组, WHOQOL-BREF 评分显著高于对照组,差异有统计学意义 (P <0.05)。 见表2。

表2 两组初产妇的产后恢复情况比较

表2 两组初产妇的产后恢复情况比较

组别 n EPDS 评分 WHOQOL-BREF 评分观察组 85 7.30±1.42 66.09±7.81对照组 85 10.16±1.65 53.19±7.22 t 12.113 11.182 P 0.000 0.000

3 讨论

产妇分娩的过程, 也是其心理状态和生活方式转变的过程, 尤其是初产妇, 面对分娩过程的陌生及担忧、 家庭及社会角色的改变, 通常会表现出焦虑、 抑郁、 恐惧等负面情绪。 这些负面情绪的产生, 会直接影响产妇对分娩方式的选择, 同时焦虑、 紧张可使产妇疼痛阈值下降, 对疼痛的耐受降低而对疼痛反应敏感, 产妇因疼痛消耗体力, 影响子宫收缩力, 延长产程[8]。 有研究[1]显示, 孕产妇的产前心理状态、 对阴道分娩的信心是影响剖宫产率的重要因素。 虽然随着医学的进步, 剖宫产的安全性大大提高, 但剖宫产产妇产后感染、 大出血、 静脉血栓等并发症的发生率均高于阴道分娩的产妇[9], 且产后恢复所需时间较长, 影响产妇的生活质量。

与传统护理方式相比, 协同护理模式弥补了Orem 自护理论的不足, 通过协同护理中各个环节, 综合提升初产妇的分娩认知水平, 增加其对分娩的自信心以及分娩应对能力, 该能力的提升也使初产妇把注意力从疼痛感分散到减轻疼痛的活动中;其次, 该模式能够最大限度地发挥产妇及家属的潜能, 更好地掌握相关知识及技能, 减少对分娩过程的不确定感, 并使家属参与到护理过程中, 给予产妇关心及支持, 缓解产妇产后不良情绪, 而护士充分发挥其临床健康教育者、 倡导者、 协调者的角色, 一定程度上降低了护士的工作强度, 为护士提供了更多的时间去从事健康促进活动, 同时有精力为产妇制定个性化方案, 使每个角色都充分发挥作用, 对产妇进行针对性护理, 改善产妇分娩结局, 促进产后身心恢复, 提高生活质量。

综上所述, 协同护理模式可充分发挥护士、 家属、 产妇自身等多方作用, 共同制定适合初产妇的人性化护理措施, 从而降低初产妇剖宫产率、 分娩过程中疼痛感, 缩短产程, 减少出血量, 提高初产妇应对分娩能力, 缓解产后抑郁, 提高产后生活质量, 为妇产科提高护理质量提供新的思路, 值得临床推广。