苦荞芽菜游离酚、结合酚及抗氧化活性研究

孙坤坤,卢奕霏,侯泽豪,魏淑东,方正武(. 长江大学 农学院/主要粮食作物产业化湖北省协同创新中心,湖北荆州 43405;

2. 长江大学 生命科学院,湖北荆州 434025)

荞麦属于蓼科植物,主要分为甜荞(FagopyrumesculentumMoench)和苦荞(FagopyrumtaraicumGaerth)两个栽培种,是药食同源的小宗粮作物。与其他谷物相比,荞麦含有丰富的营养物质,如蛋白质、淀粉、维生素、矿物质等[1],并且富含芦丁、槲皮素和一些其他的多酚类物质,具有很强的抗氧化活性,受到世界各国食品界和医学界的广泛关注[2-3]。大量研究结果表明,荞麦种子经过适当发芽,可以降低荞麦中抗营养因子的含量,提高其营养价值,形成独特的风味和口感等。荞麦芽菜是近年来市场上出现的一种新型蔬菜,具有较高的市场应用价值[4]。前人研究表明,以荞麦芽菜的形式食用可有效提高人体脂肪酸、氨基酸、还原糖、类黄酮和维生素的含量,促进抗氧化活性提高,增加人体对蛋白质的消化率[5-6]。荞麦芽菜风味独特,可以直接烹饪,还可制作面包、饮料和保健食品等[7]。因此,相对荞麦籽粒,荞麦芽菜具有更高的营养价值。

目前,关于荞麦芽菜的研究主要集中在营养成分和生物活性等方面,侯建霞[8]采用毛细管电泳法测定荞麦芽菜中芦丁、槲皮素和表儿茶素含量的变化,发现萌发至第7天各物质含量最大;成少宁[9]研究荞麦芽提取物中黄酮类物质的含量,但是只检测到芦丁和槲皮素。多酚化合物作为一类次级代谢产物,在植物中广泛存在,分为游离酚和结合酚[10]。前人研究发现玉米、小麦、大米等谷物籽粒中的酚类物质主要是以结合态形式存在[11]。Ti等[12]研究结果表明,水稻籽粒发芽的糙米自由酚和结合酚及抗氧化活性随着萌发时间的延长而逐渐升高。关于荞麦籽粒萌发处理后总酚、总黄酮、抗氧化性、芦丁和槲皮素等研究报道主要集中在酚类物质的游离态部分,而对提取物中结合酚结构组成和生物活性的研究却很少涉及[13-14]。Rondini等[15]研究发现结合酚在生物体内能发挥更好的生物活性,并且具有潜在的功效来保护生物体。因此,全面分析植物多酚化合物的含量和组成分布特点,为植物酚类化合物功能性食品的开发提供参考。

本试验通过研究苦荞从籽粒至芽菜形成过程中游离酚和结合酚的含量、组成分布及抗氧化活性的动态变化,以期为荞麦芽菜的功能性食品开发提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

苦荞品种‘昭苦2号’于2018-08-15种植于湖北省江汉平原长江大学农业科研基地(112° 15′E,30°36′N,海拔34 m),11月份收获,种子晒干后储藏在-20 ℃冰箱,备用。

山奈酚(Kaempferol)、表儿茶素(Epicatechin)、槲皮素(Quercetin)、没食子酸(Gallic acid,GA)等购于Sigma公司;山奈酚-3-芸香糖苷(Kaempferol-3-rutinoside)购于ApexBio公司;色谱纯乙腈、乙酸和标准品芦丁(Rutin)购于麦克林公司;其他试剂均为市售分析纯。

1.2 仪器与设备

主要仪器和设备有人工气候箱JYC-412(上海佳语科学仪器有限公司),Allegra X-30R系列离心机(美国贝克曼库尔特公司),N-1200B旋转蒸发仪(上海爱朗仪器有限公司),真空冷冻干燥机(德国Martin Christ公司),双光束紫外可见分光光度计(北京普析通用仪器有限公司),高效液相色谱仪(美国安捷伦公司)。

1.3 测定指标与方法

1.3.1 苦荞籽粒发芽 荞麦种子手工去壳后,蒸馏水浸泡4 h,沥水,均匀放置在铺满两层纱布的培养皿中,25 ℃人工气候箱中培养,每隔8 h浇1次水,分别在第0天、第1天、第2天、第3天、第4天、第5天、第6天和第7天取样,将样品冷冻干燥,加工后储存在-20 ℃冰箱,备用。

1.3.2 游离酚提取 参照Perales-Sánchez等[16]和Waszkowiak等[17]的多酚提取方法并稍有调整。分别称取萌发时间不同的样品1 g。加入8 mL正己烷,震荡1 min后静置10 min,重复3次,4 ℃、4 000 g离心10 min,去除上清液,重复3次。再向沉淀中加入8 mLφ=80%乙醇,每隔10 min震荡1 次,30 min后4 ℃、4 000 g离心 10 min,收集上清液。重复上述步骤3次,合并上清液,37 ℃下旋转蒸干,φ=80%乙醇定容至 10 mL,-20 ℃保存,备用。

1.3.2 结合酚提取 参照Adom等的方法[11],向上述游离酚提取残渣中加入20 mL 2 mol/L NaOH,在氮气条件下室温震荡水解1~2 h后,用6 mol/L HCl将pH调至1.5~2.0。最后在溶液中加入10 mL乙酸乙酯进行萃取,4 ℃、 4 000 g离心10 min,收集乙酸乙酯部分。重复上述步骤5次,合并有机溶剂,37 ℃下旋转蒸干,用φ=50%甲醇复溶并定容至5 mL,-20 ℃保存,备用。

1.3.3 总酚含量测定 采用Folin-Ciocalteu法[18]测定不同萌发时期苦荞样品中总酚的含量。以干基每1 g样品中所含没食子酸的量表示总酚的含量(mg/g)。

1.3.4 黄酮含量测定 采用NaNO2-AlCl3·6H2O方法测定不同萌发时期苦荞样品中总黄酮的含量[19]。以干基每1 g样品中所含芦丁含量表示总黄酮的含量(mg/g)。

1.3.5 高效液相色谱法测定酚类物质的含量及组成 参照Jiang等[20]建立的方法鉴定苦荞提取物中酚类物质的组成,结果以mg/g表示。对于槲皮素-3-O-芸香糖苷-3′-O-β-吡喃葡萄糖苷,其含量以芦丁为标准表示。

1.3.6 DPPH、ABTS自由基清除能力和FRAP还原抗氧化能力 采用Brand-Williams等[21]研究方法测定提取物的DPPH自由基清除能力。DPPH值以干基每1 g样品中所含奎诺二甲基丙烯酸酯(Trolox)当量(mg/g)表示。

参照Re等[22]的研究方法测定提取物的ABTS自由基清除能力。ABTS值以干基每1 g样品中所含奎诺二甲基丙烯酸酯(Trolox)当量(mg/g)表示。

根据Benzie等[23]的研究方法测定提取物的FRAP还原抗氧化能力。FRAP值以干基每1 g样品中所含奎诺二甲基丙烯酸酯(Trolox)当量(mg/g)表示。

1.4 数据处理与分析

利用SPSS 19.0和Sigmaplot 10.0软件进行数据统计分析,每个处理重复3次,数据以“平均值±标准差”表示。

2 结果与分析

2.1 苦荞不同萌发期多酚和黄酮含量

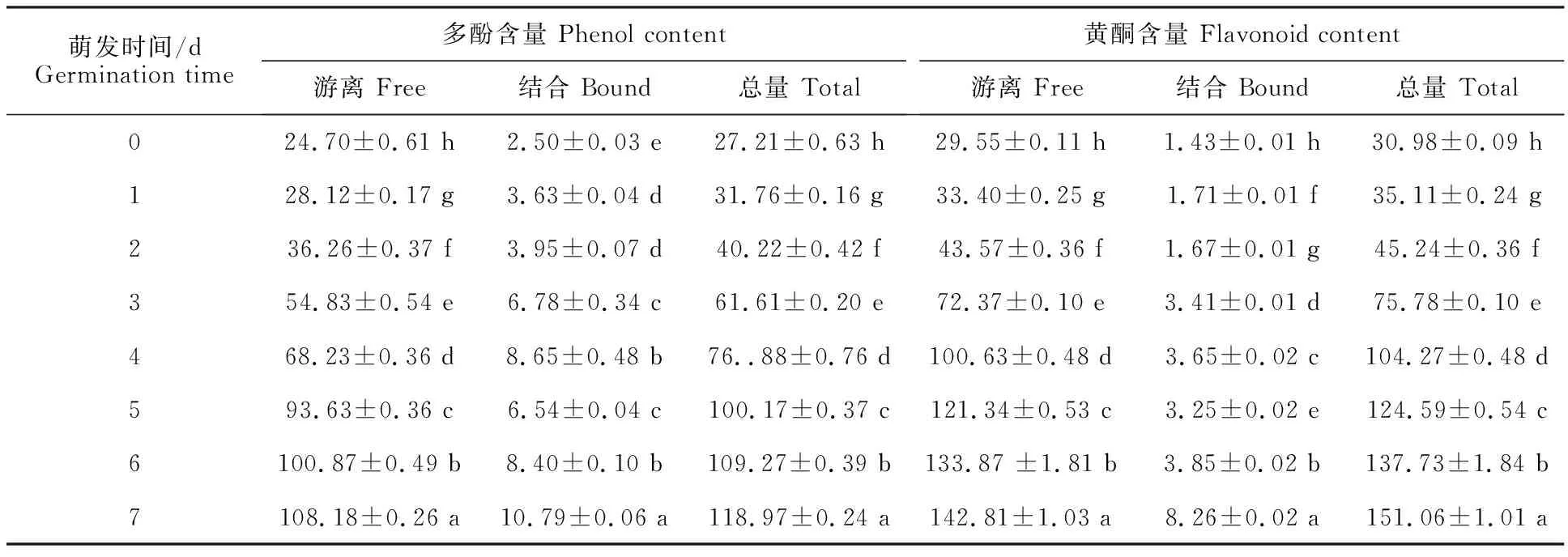

由表1可知,萌发过程中(0~7 d)游离酚的含量随着萌发时间的延长不断升高,相比于萌发前,游离酚的含量在萌发7 d后显著增加3.38倍。其中0~2 d游离酚的含量增幅较小,提高 46.85%,而2~5 d增加较快,6~7 d缓慢增加,萌发到第6天达到(100.87±0.49) mg/g,并且各个萌发时间游离酚的含量差异显著(P< 0.05)。萌发过程中结合酚的含量从(2.50± 0.03) mg/g升至(10.79±0.06) mg/g,且各个萌发期结合酚的差异显著。总酚的含量从 (27.21±0.63) mg/g增至(118.97±0.24) mg/g,与游离酚含量的变化趋势一致。

萌发过程中游离黄酮的含量随着时间的延长不断升高,其中0~1 d只增加13.05%,而2~5 d游离黄酮的含量提高较快,6~7 d缓慢增加,第6天时达到(133.87±1.81) mg/g,是萌发前游离黄酮含量(29.55±0.11) mg/g的4.53倍。结合黄酮的含量(0~7 d)为(1.43±0.01)~(8.26±0.02) mg/g,萌发时间点结合黄酮的含量高于籽粒萌发前。0~2 d结合黄酮含量约提高20%, 3~6 d增加缓慢,但相比于萌发前显著提高(P<0.05)。总黄酮含量的变化趋势与游离黄酮一致,在萌发第7天时达到(151.06±1.01) mg/g,是萌发前的4.88倍,且每个萌发期结合黄酮的含量都存在显著性差异(P<0.05)。

表1 苦荞不同萌发期多酚和黄酮含量Table 1 Contents of phenols and flavonoids in tartary buckwheat sprouts at different germination stages mg/g

2.2 酚类物质的组成及含量

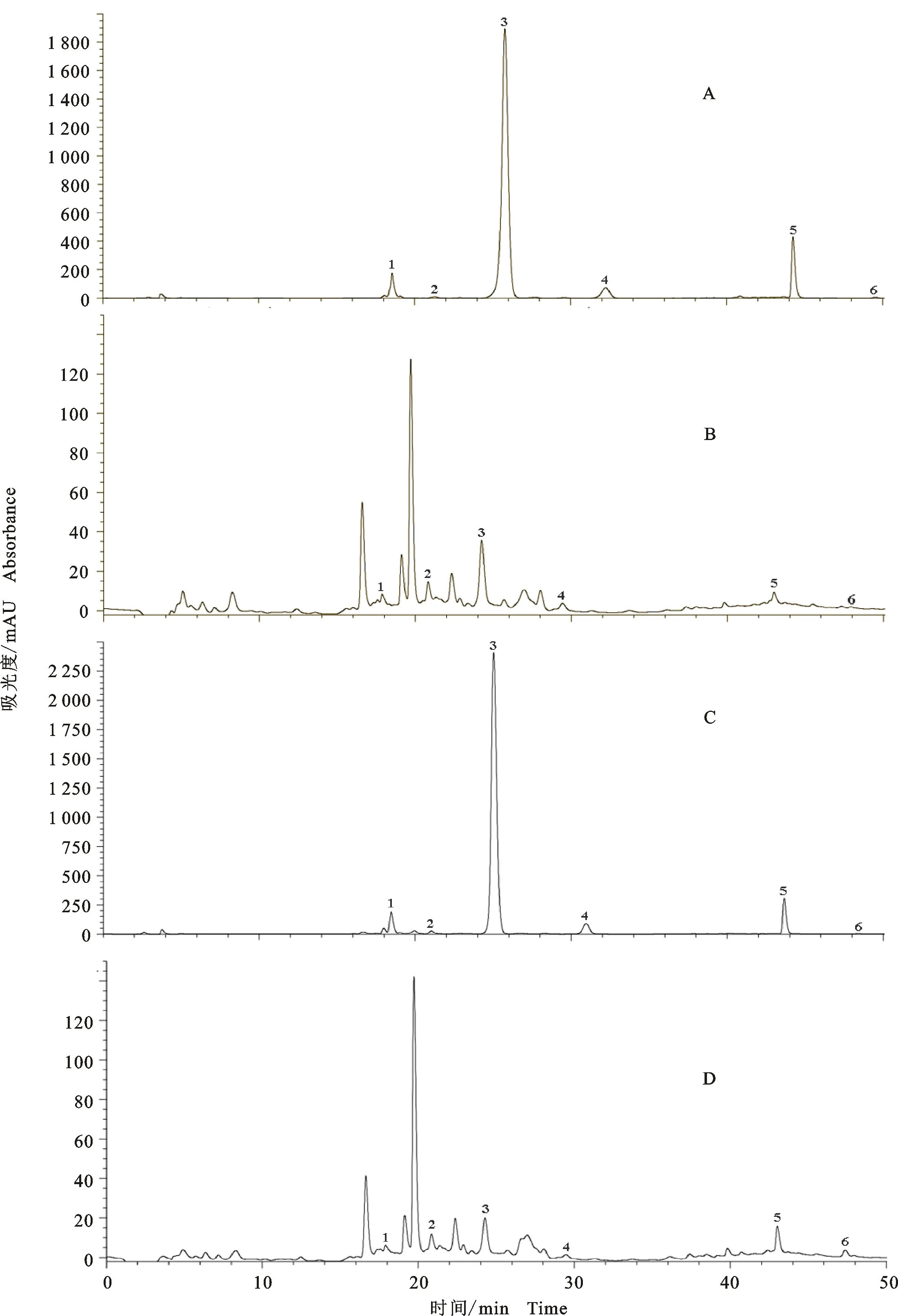

如图1所示,在苦荞不同萌发期提取物中共鉴别出6种黄酮类物质,依次是槲皮素-3-O-芸香糖苷-3′-O-β-吡喃葡萄糖苷、表儿茶素、芦丁、山奈酚-3-芸香糖苷、槲皮素和山奈酚(峰1-6)。HPLC结果分析表明,苦荞籽粒至苦荞芽菜形成过程中酚类物质的组成未发生变化,但含量却显著不同 (P<0.05)。

由表2可知,游离态提取物中芦丁的含量显著高于其他5种物质,并且萌发后芦丁的含量显著提高,萌发6 d和7 d分别达到(50.80±0.15) mg/g和(52.32±0.02) mg/g。由图2-A可见,芦丁的含量在萌发期不断升高,其中在4~5 d增长最快,6 d之后增加缓慢。游离态提取物中槲皮素的含量在萌发1 d(1.98 mg/g)后升至2.51 mg/g,但是第2天后槲皮素的含量开始下降,萌发至第7天降至1.20 mg/g。由图2-A可见,槲皮素含量的变化速率相对较缓慢,第2天后槲皮素的含量不断降低,其中0~1 d增加较快,4~5 d降低较快。游离态提取物中表儿茶素的含量在萌发后显著升高,在第5天时达到最高(5.73 mg/g),是萌发前的10.05倍。由图2-A可见,表儿茶素的含量在0~5 d不断升高,其中2~3 d含量升高最快,5~7 d不断降低。其他3种单体的占比较小,其中槲皮素-3-O-芸香糖苷-3′-O-β-吡喃葡萄糖苷和山奈酚-3-芸香糖苷的含量相比于萌发前显著升高,而山奈酚的含量变化趋势与槲皮素一致,在萌发第7天时降至0.01 mg/g。

结合态提取物中芦丁的含量在萌发至第5天时相比于萌发前(0.20 mg/g)显著降低,而萌发 6~7 d迅速提高,在第7天时增加81.75%。由图2-B可见,芦丁含量在0~3 d不断降低,5~7 d不断升高,其中5~6 d增长相对较快。表儿茶素的含量相比于萌发前(0.09mg/g)不断升高,在第6天达到最高(0.67 mg/g)。由图2-B可见,表儿茶素含量在5~6 d迅速提高,之后开始降低。槲皮素的含量在萌发5 d后达到最高(0.08 mg/g);0~3 d槲皮素的含量基本不变,3~4 d增加较快,之后以不同速率降低;其余3种黄酮单体的含量较低,但是随着萌发时间的延长,显著升高(P<0.05)。6种单体的总含量变化趋势与游离态提取物的含量变化一致,主要是因为苦荞中酚类物质以游离态形式存在。

A.苦荞籽粒萌发前游离态提取物的液相图;B. 苦荞籽粒萌发前结合态提取物的液相图;C. 苦荞籽粒萌发1 d游离态提取物的液相图;D.苦荞籽粒萌发1 d结合态提取物的液相图;1.槲皮素-3-O-芸香糖苷-3′-O-β-吡喃葡萄糖苷;2.表儿茶素;3.芦丁;4.山奈酚-3-芸香糖苷;5.槲皮素;6.山奈酚

表2 苦荞不同萌发期游离酚和结合酚组成及含量Table 2 Compositions and contents of free and bound phenolic compounds in tartary buckwheat at different germination stages

A. 游离态提取物中表儿茶素、芦丁和槲皮素变化速率;B. 结合态提取物中表儿茶素、芦丁和槲皮素变化速率

2.3 抗氧化活性

苦荞不同萌发期游离态和结合态提取物的抗氧化活性由DPPH、ABTS和FRAP 3种方法测定,结果如表3所示。游离态提取物的抗氧化活性随着萌发时间的延长不断增加。DPPH值在萌发期间变幅为(30.32±0.41)~(140.74±1.65) mg/g,其中0~1 d和6~7 d增加缓慢,萌发至第6天,抗氧化活性显著提高3.46倍,游离态部分抗氧化活性(DPPH)占总抗氧化活性的百分比为91.54%~96.60%。游离ABTS值为13.35~54.86 mg/g,变化趋势与DPPH一样,萌发至6 d 后增加缓慢,到第7天时是萌发前的3.44倍,游离态抗氧化活性在萌发前占总抗氧化活性的 92.25%,萌发1~7 d的占比为91.16%~ 96.26%。游离FRAP值变化趋势与DPPH值相同,萌发期间游离态抗氧化性占总抗氧化活性的80%以上。

结合态提取物的抗氧化活性随着萌发时间的延长呈现先上升再降低后升高的趋势。结合DPPH值从萌发前(1.67 mg/g)到萌发第7天(9.48 mg/g)提高4.29倍,并且测定的各个萌发期 DPPH值相比于萌发前都有所提高,结合态DPPH值占总抗氧化活性的百分比为3.40%~ 8.46%。结合ABTS值变化趋势与DPPH相同,从2.07 mg/g(0 d)提高至3.86 mg/g(7 d),占抗氧化活性的百分比为3.74%~8.84%。结合FRAP值0~7 d变幅为1.48~7.17 mg/g,是萌发前的 4.83倍,占总抗氧化活性的7.11%~ 16.53%。结果表明,结合态提取物的抗氧化活性在总抗氧化活性占比较低,但却具有一定的抗氧化性。

总的抗氧化活性DPPH值为32.11~150.22 mg/g,变化趋势与游离态相同,2~6 d提高较快。ABTS值和FRAP值分别为14.47~58.71 mg/g和10.37~58.89 mg/g,变化趋势与DPPH相同。

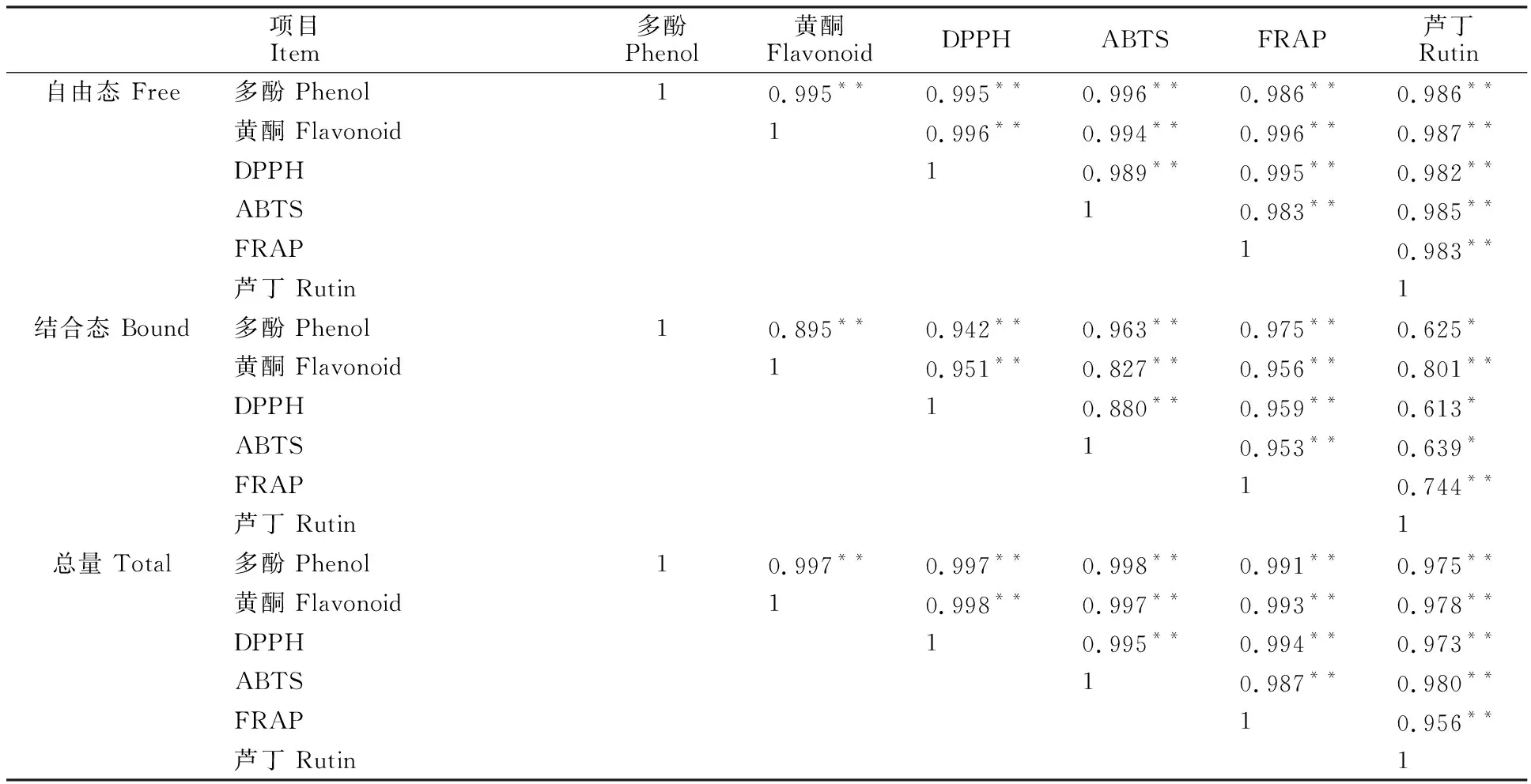

2.4 苦荞不同萌发期多酚、黄酮、抗氧化活性和芦丁之间的相关性

由表4可见,游离态形式存在的多酚、黄酮、抗氧化活性和芦丁之间显著相关,R值在0.982以上(P<0.01)。结合态提取物中多酚和黄酮与抗氧化能力之间显著相关,R值为0.827~0.975(P<0.01),而与芦丁的相关性相对较低,R值为0.613~0.801。总酚、总黄酮、总抗氧化能力和芦丁之间显著相关,R值在0.956以上(P<0.01)。因此,多酚和黄酮是苦荞提取物具有抗氧化活性的主要来源物质。

3 讨论与结论

3.1 不同萌发期苦荞的多酚组成和分布

酚类物质主要存在于植物食品中,是一类重要的抗氧化成分。籽粒经过萌发,可以提高多酚的含量和抗氧化性,改善谷物的营养品质。本研究揭示苦荞籽粒萌发过程中,酚类物质含量显著增加(P<0.05),与前人研究小麦、豆类和蔬菜等中的报道相同[24-25],可能与植物种子萌发过程中苯丙氨酸解氨酶活性的增加催化合成酚类化合物有关[26]。本研究分析不同萌发阶段酚类物质含量的变化,其中游离酚和游离黄酮在0~1 d缓慢增加,与赵琳[27]研究黄酮含量变化的结论相反,可能与苦荞籽粒萌发处理条件相关,比如浸泡时间和发芽的温度等[12]。本研究结果表明酚类化合物主要以游离态形式存在,约占总酚含量的80%以上,与Guo等[28]报道的结果一致,而与Adom等[11]报道的玉米、小麦、大米等其他谷物的结果不同。先前的研究关于谷物、蔬菜和水果等中总酚含量测定的报道仅分析游离态多酚而忽略了结合态多酚,导致整个测量值偏低。本研究结果表明整个发芽阶段结合酚的含量相比于萌发前显著提高(P<0.05),与Ti等[12]研究的结果相似,并且本研究发现苦荞结合酚的含量显著高于发芽糙米。在4~5 d这个阶段,结合酚的含量显著降低,游离酚含量显著增加,而在其他阶段并未出现这一现象,因此,结合酚含量的降低并不是导致游离酚含量增加的主要原因,这一结果与Ti等[12]报道一致。

表3 不同萌发期苦荞提取物的抗氧化活性和每个部分占总抗氧化活性的百分比Table 3 Antioxidant activities and contribution percentages of free and bound extracts of tartary buckwheat to its total antioxidant activity at different germination stages

表4 苦荞不同萌发期多酚、黄酮、抗氧化能力和芦丁之间相关性分析Table 4 Pearson correlation coefficients between antioxidant activities,phenol contents,flavonoid contents and rutin of tartary buckwheat at different germination stages

本研究发现苦荞不同发芽期游离态和结合态提取物中主要的酚类物质是黄酮类化合物。其中游离态提取物中主要的黄酮单体是芦丁和槲皮素,芦丁的含量随着萌发时间的延长不断提高,并且萌发至6~7 d后增加缓慢,而槲皮素则先升高后降低,与王青[29]的研究结果一致,但与石磊等[30]研究的结果却不同,可能与萌发条件、提取方法、测定方法等有关。结合态提取物中主要的黄酮单体是表儿茶素和芦丁,其中芦丁的含量在第7天达到最高,表明萌发有利于酚类物质的积累,并且芦丁以荞麦芽菜形式食用能够克服其降解,充分提高芦丁的利用率。因此,综合考虑到荞麦芽菜的口感、成本以及营养物质等因素,选择萌发至第6天的荞麦作为最优质的荞麦芽菜以供市场应用开发。

3.2 不同萌发期苦荞提取物的抗氧化活性

本研究通过DPPH、ABTS和FRAP 3种方法测定不同萌发期苦荞的抗氧化性,总抗氧化活性随着萌发时间的延长不断提高,其中游离态提取物的抗氧化性占总抗氧化性的80%以上,表明苦荞提取物的抗氧化性主要来源于游离态活性物质。结合态提取物的抗氧化活性虽然占比较小,但萌发能够提高结合态多酚的抗氧化活性在总抗氧化活性的百分比。研究结果表明多酚、黄酮、芦丁的含量和3 种抗氧化活性之间显著相关,与前人研究结果一致[31-33],均表明酚类化合物与植物的抗氧化活性密切相关。因此,萌发有利于提高苦荞营养物质和活性物质的含量,为苦荞的深度加工提供新的途径,以期能够更加合理地利用苦荞资源。