有村之用:传统村落空间布局图底关系的哲学思考

杨贵庆

(同济大学 建筑与城市规划学院, 上海 200092)

一、 “有”和“无”的辩证关系

1.对老子学说的再认识

“有”和“无”是一个辩证统一体。我国春秋时期思想家老子的哲学巨著《道德经》第十一章就深刻指出了“有”和“无”相生相依的关系。文中指出:

三十辐共一毂,当其无,有车之用。

埏埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖以为室,当其无,有室之用。

故有之以为利,无之以为用。

老子为了说明“有”和“无”的辩证统一体关系,用了三个经典例子:(1)一个车毂中心的圆孔虽然是空心的,但可以插轴,可使三十根辐条形成的车轮转动起来,实现了车的功能;(2)陶器正因为中心的空无,才能够盛储,实现了容器的功能;(3)房屋内正因为有空间,人才能够在其间活动,实现了房屋的功能。

上述三个例子都说明物象的“有”与非物象的“无”是共生的、彼此成就的。因为有了“有”的存在,所以达到了“无”的作用。“有”和“无”是相生相依、辩证统一的。如果没有了“有”的部分,那么,“无”的功能或作用就消失了。“无”是因为“有”而诞生,也将随着“有”的消失而消失。同时,“有”的物象成分和形态是决定“无”的功能与作用的根本。因此,“有”和“无”也是一个事物的两个方面,是一对矛盾的统一体。老子关于“有”“无”相生的哲学思想,是我们认识客观世界的指南。

对老子“无之为用”思想的进一步认识有二:

一是从“无之为用”的语境上来看,老子更强调“无”的价值和“用”的本质。为了实现“无”的功能和作用,必须考虑如何最恰当地采用物象的“有”。为了实现“用”的本质并尽可能提升“用”的效率,反过来需要指导和改进物象的“有”之品质。因此,“为用”之“无”是“有”之物象其设计构思的出发点和终极目标。如果达不到“用”之本质,那么,“有”之物象就失去了意义。

二是不可忽视“有之为利”的基础。对于实现真正起作用的“无”的价值,“有”之物象的成分和形态十分关键。因为“有”之物象是否具有“利”的效果,是决定“无”之为用的效率的关键。因此,采用什么材料、通过何种方式来塑造“有”的成分和形态,是创造性构思和设计的重点。

老子关于“无之为用”的第三个经典案例直接关联了建筑领域的“空间”思想。这个案例本身就是采用房屋做例子,说明了门、窗、墙、屋顶等组成的建筑围护结构及其所形成的空间关系。建筑围护结构的物质性状是决定建筑空间使用目的和效率的基础。因此,如何更好地实现“有为之利”,需要对建筑形态和功能使用加以系统化的研究,把“有”和“无”作为辩证统一体进行整体思考,进而使之成为当代建筑学的空间设计思想的哲学基础。

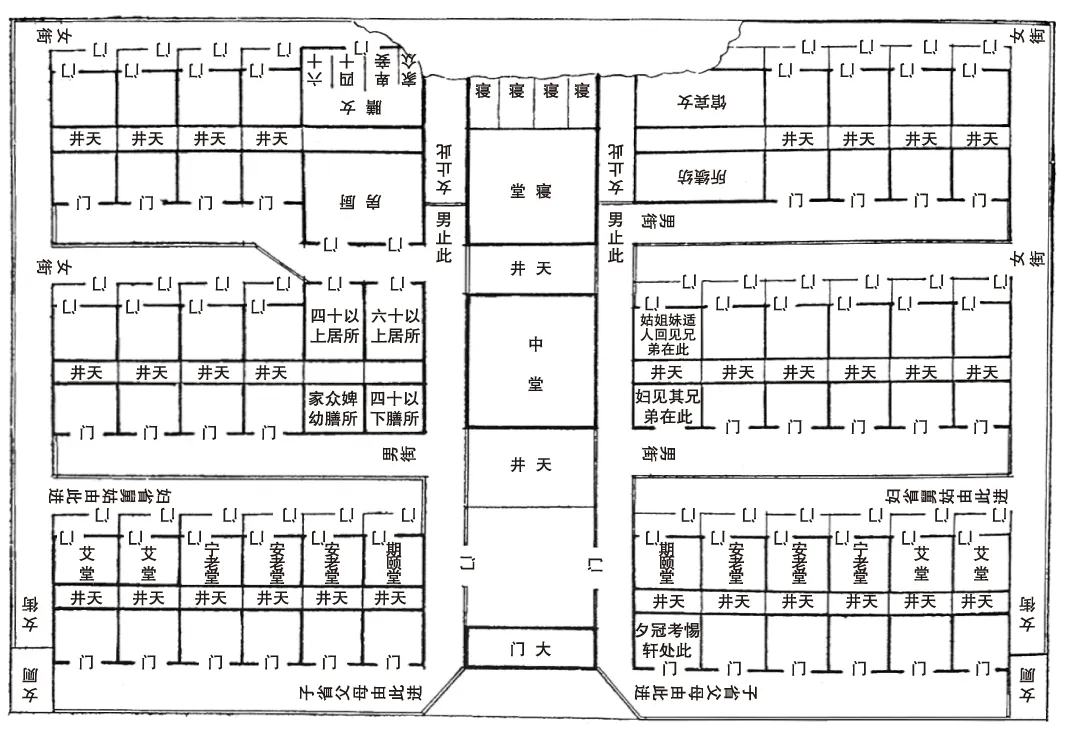

将“无之为用”的空间思想从建筑单体的“有”和“无”的关系拓展到建筑群之间的“有”和“无”的关系,就构成了建筑群空间布局的认识论基础。例如,中国民居典型的“四合院”建筑,其院落及其周边所围合的房屋相互形成“无”和“有”的共生关系(图1)。

图1 三进四合院房屋和院落的“有”“无”关系(1) 贾珺:《北京四合院》,清华大学出版社,2009年,第32页。

在我国封建社会大家族的居住建筑中,“四合院”的单元空间衍生出多个合院空间,沿着轴线纵向或横向展开,组成了建筑空间序列(图2)。

图2 传统村落家族院落空间序列(2) 孙大章:《中国民居研究》,中国建筑工业出版社,2004年,第580页。

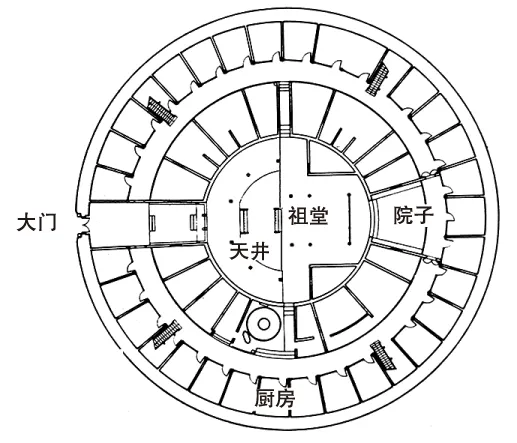

其中,实体建筑具有特定的使用功能,例如客厅、卧室、厨房等,而院落空间成为大家族成员日常生活的场地。最为巧妙的是,院落空间不仅解决了建筑实体通风、采光等功能需要,还表达了家族社会老少长幼男女等尊卑等级秩序,承载了诸如敬祖、祭祀、迎宾、看戏等多种“用”途,以及婚丧娶嫁等一系列有组织的家族社会活动。在地理环境和外部族群条件十分不利的情况下,仍然可以看到一些较为“极端”的案例,如福建客家土楼聚居建筑院落的“无”(图3)。院落空间的礼仪和教化等功能之“用”,是“无之为用”的重要体现。

图3 福建客家土楼聚居建筑院落的“无之为用”(3) 建筑思潮研究所:《住宅建筑》,建筑资料研究社,1987年,第80页。

图4 北京故宫建筑群空间序列之“无之为用”(4) 刘畅:《北京紫禁城》,清华大学出版社,2009年,第55页。

建筑群之间“有”“无”关系所追求的“无之为用”,不仅在民居建筑院落空间中得以体现,而且在象征国家权力和意志的建筑群空间中体现得更为清晰。例如,故宫建筑群的空间序列(图4),其一连串不同规模的广场,都具有相应的功能。从军事防卫到举行朝圣等,广场空间的价值、作用和广场周边的建筑功能紧密契合,从而形成了一个整体。

2.老子学说的启发:有村之用

从以上的认识逻辑进行推理,本文把老子“无之为用”的空间思想应用到关于传统村落保护和利用的理论认识上。受老子学说的启发,并借鉴老子《道德经》第十一章的行文格式,笔者提出如下的观点:

建乡居以为村,当其无,有村之用。(简称“有村之用”)

为什么要提出这个观点?

这是因为,在我国一些地方关于传统村落保护和利用的实践方面,存在认识上的严重误区,即重视建筑本身而忽略了空间。常见的做法是,对质量较好或尚可的建筑加以保存保护,而对于质量较差的建筑则予以拆除,结果只留下零碎的、互相不再关联的个别建筑。这样做导致历史建筑空间环境的整体性遭到破坏。保留、保护下来的仅仅是孤立的、单个的历史建筑,而“村”本身的整体空间关系和文化意向遭到破坏,原有的村落特色被根本改变。这种做法只看到建筑的“有”,而未认识到建筑与建筑之间相邻空间的“无”,导致了在传统村落保护和利用实践中“好心办坏事”,造成了“保护性破坏”“破坏性利用”的结果。究其原因,是一些人只知道历史建筑之“有”的“显性”价值,而不知道与历史建筑相邻的其他普通建筑共同围合的空间之“无”还具有极其重要的“隐性”价值。说到底,是对“有”和“无”辩证关系的认识不足。

“建乡居以为村”,表达的是“乡居”与“村”的个体与整体的关系。其中的“乡居”是指乡民居住的房子,是具象的,是物质形态的“有”。而“村”是一个整体概念,是集体名词,是抽象的,它表达的是一族人或若干族群形成的群体,是乡民聚居生活的共同体概念。“村”作为乡民社会生活的利益集合,不仅有物质层面的功能需要,还有精神层面的共同追求。因此,“村”这个词本身,以及由它所组成的“村落”“村庄”等词,已经超越了建筑学物质空间的概念,成为兼具人类学、地理学、社会学和城乡规划学等学科相关概念含义的字和词汇。“村”的共同体意向和意志,则需要通过乡居之间的“无”之空间予以表达。村落的集体性生产活动、家族社会礼教、节日庆典等物质或非物质的大型活动,需要通过村落的公共空间(“无”)来承载和实现。因此,乡居之“有”和空间之“无”共同构成“村”的整体认知,通过世代相传,构成村落日常生活和社会文化认知中的集体意识。可以说,“村”的历史越悠久,文化越深厚,“村”的公共空间之“无”就更加具有标识性。这在我国许多留存至今的优秀传统村落中体现得十分明显。

上述认识有助于加深人们对传统村落“有”和“无”的辩证关系的理解,从而谨慎对待对于“有”的改造和对于“无”的保护。接下来,本文将对“有村之用”的空间价值和当代社会背景下的转型发展做进一步论述,从而为当前我国各地保护和利用传统村落的实践提供思想指导。

二、 传统村落“有村之用”的空间价值

1.“有村之用”的空间价值内涵

“传统村落”是指“村落形成较早,拥有较丰富的传统资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值,应予以保护的村落”(5)《住房城乡建设部、文化部、国家文物局、财政部关于开展传统村落调查的通知》,中华人民共和国住房和城乡建设部官网,http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201204/t20120423_209619.html,2012年4月16日。。传统村落是我国城乡建成遗产中的瑰宝,是我国人居环境历史演进中承载文化、文明的活着的样本。常青院士曾指出,这些村落“十分完整地保存着千百年来积淀下来的环境适应经验、历史文化信息以及风俗民情,是与地脉环境融为一体的风土生态系统”(6)常青、沈黎、张鹏等:《杭州来氏聚落再生设计》,载《时代建筑》,2006年第2期,第106-109页。。通过“无之为用”的视角可以发现,正是因为传统村落中的一系列重要公共空间之“无”的存在,其历史文化信息和民俗风情才得以承载,与地脉环境有机统一的地方风貌特色才得以反映。

关于传统村落空间的文化社会特征及其价值研究,一直以来是建筑学、城乡规划学和风景园林学等学科的经典领域。特别是从1978年改革开放之后,我国学者的相关研究蓬勃而起。中国民居学会曾组织全国的专家学者开展广泛深入的研究,出版了多部相关主题的会议论文专辑。在20世纪80年代的中国,有不少高校专家学者开展了大量的传统村落民居调查。例如,东南大学王文卿教授组织了民居调查并发文指出,在纷繁多样的村落物质空间表象背后,有着村落居民共有的意识。(7)王文卿:《民居调查的启迪》,载《建筑学报》,1990年第4期,第56-58页。笔者认为,村落的文化现象和村民的共有意识正是通过“无之为用”的村落公共空间来承载和展现的。

笔者曾研究传统村落的空间演进并提出了“住屋平面”的概念(8)杨贵庆:《从“住屋平面”的演变谈居住区创作》,载《新建筑》,1991年第7期,第23-27页。,认为在过去农耕时代落后的生产力条件下,住屋平面是一个广义的生活生产的整体概念。它不仅包括房屋本身(如居室、厅堂、厨房、便坑等),还包括邻近的耕作场地、河滩、石桥、街巷、集市等生产活动的空间,以及居民赖以生存的水源、家族的宗祠祖庙,甚至还包括家族逝去成员的坟地。它们共同组成了一个广义的与住屋紧密关联的平面,不仅是日常生活的活动范围,也是心理认知的领域空间。这是一个在农耕社会早期关于居住生活的空间单元概念,这一空间单元的领域是基于人的日常步行和牲畜参与耕作活动的合理范围。在这个空间单元内,房屋或构筑物的实体的“有”,以及实体所界定的空间场地的“无”,完全是一种相互支撑、依赖共生的关系,“有”和“无”有机统一。

在此基础上,笔者进一步研究分析了传统村落空间整体性特征所包含的社会学意义。(9)杨贵庆:《我国传统聚落空间整体性特征及其社会学意义》,载《同济大学学报》(社会科学版),2014年第3期,第60-68页。其一,“有”“无”相生、“有”“无”共存的传统村落整体空间布局,具有与自然环境条件因地制宜的协调共生特点,反映了当时认知条件下堪舆术和身体宇宙相互关联、人与自然共生共存的思想;其二,传统村落空间布局体现出居住功能与生产活动有机组合的关联性,反映了建立在特定生产力基础上的生产关系,以及当时当地社会生活的共同意识;其三,传统村落空间布局体现出建筑群体空间形态的聚合性特征,反映了以血缘、亲缘为纽带的家族关系和对家族传承延续的共同意志;其四,传统村落核心公共空间场所的标识性特征,反映了家族社会礼仪和教化秩序的社会控制。

传统村落“无之为用”的社会价值是支撑乡村社区共同体利益的重要载体,是“有村之用”空间价值的内涵所在。世代先民在营造村落人居环境的过程中,始终把自然条件、物质手段、生活需要和永续发展等作为一个整体来构思布局。换言之,传统村落总体布局对自然条件的综合运用及其所要表达的社会语义是一个整体。(10)杨贵庆、蔡一凡:《传统村落总体布局的自然智慧和社会语义》,载《上海城市规划》,2016年第4期,第9-16页。例如,它对避免自然地质灾害、治水防洪和理水排涝、蓄水防旱和储水消防等安全防灾的系统思维,对包括耕地资源、水资源、阳光与风道等生存资源的可持续获得的永续认识,以及对生命过程的整体性认知等,均不同程度地反映在房屋建造布局的“有”上,并同时界定出“无”的公共空间场所来体现其社会语义和社会价值之“用”。这些社会语义和社会价值包括:村落宗族精神追求、村落领域感的集体认知、村落教化与社会控制,以及通过空间秩序表达社会秩序、营造村民日常生活的归属感。因此,传统村落空间形态的“无”与社会价值的“有”成为相互支撑的辩证统一体,由此建立了“空间”与“社会”的关联。

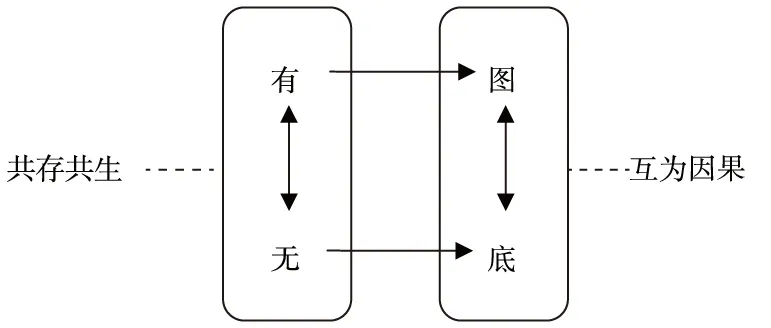

2.“有村之用”空间布局的图底关系

上述传统村落“有”和“无”的辩证关系,反映在具体空间布局上,就成为“图”与“底”的关系表达。互为因果的建筑与空间的图底关系,反映了传统村落空间布局的深刻内涵与空间魅力。

“图”是指房屋建筑或各种构筑物,是实体部分,对应于“有”;“底”是建筑或构筑物等物质实体所围合而成的空间场地,又称为虚体,对应于“无”。正如“有”和“无”所构建的相互支撑、共存共生的辩证统一体,“图”和“底”也具有互为因果的特征,即:因“图”而“底”,因“底”而“图”。(图5)

图5 传统村落“有—无”和“图—底”各自的辩证统一及相互的对应关系

通过考察传统村落空间布局的特征,可以发现其图底关系具有较好的统一性。如果把其中的建筑和空间场地进行“图底互换”,则可以明显看到,不仅建筑和构筑本身(“图”)具有独立完整性,建筑和构筑所围合界定的空间场地(“底”)同样具有较好的完整性(11)杨贵庆、蔡一凡:《传统村落总体布局的自然智慧和社会语义》,载《上海城市规划》,2016年第4期,第9-16页。,空间的主次关系、收放节奏等具有较好的连续性。这意味着传统村落空间布局之“无”(或“底”),并不是完成建造房屋之“有”(或“图”)后随意剩下的,相反,“有”和“无”、“图”和“底”是相互映衬、精心安排的。这反映出建筑实体和空间虚体之间的照应关系,应综合考虑两者的功能使用价值,而不是片面强调其中之一。(图6)

图6 安徽瞻淇村空间布局的图底关系空间序列示意图(12) 东南大学建筑系:《瞻淇》,东南大学出版社,1996年,第18-19页。

相关研究进一步发现,传统村落空间布局中“无”的分布呈现“点、线、面”的多样性和空间节奏,构成了村落的空间本底(图7)。其中,“点”是一些分布有致的小尺度公共空间,例如村口、水道埠头、街巷交汇、街河交汇等开敞空间。“线”是村落的主次街巷空间,连接居住院落和建筑,其街巷空间界面呈现出不同类型,反映了街巷的功能特征,例如生活性或商业性等。“面”是村落内较大的广场,通常为一个主要的大开敞空间,作为全村的核心公共空间,因其周边的建筑功能而呈现出主题特征,例如有的是庙前广场,有的是戏台空间,也有和水运交通相关的大型水埠码头广场空间等。一些历史悠久和规模较大的传统村落,“面”的空间场地可能有若干处,但总体上看,大型“面”的空间场地数量不多,从而起到建筑与空间关系中的统领作用。而与这种统领作用匹配的,是关乎村落社会控制的功能,为村落公共活动时的人群聚集提供方便。

图7 传统村落核心公共空间之“无”的显著性(13) 孙大章:《中国民居研究》,中国建筑工业出版社,2004年,第501页。

由上述可知,传统村落空间布局的图底关系,是“有”和“无”辩证关系的对应写照,也是在具体建造过程中对建筑功能和空间场地的综合思考的结果。传统村落空间布局中的“有村之用”,可以说是村落营造中的精华所在,集中反映了当时当地生产力和生产关系所构筑的社会关系,在空间形态上也是村落风貌特色的重要标识之一。

三、 当代社会背景下的“有村之用”

1.旧时社会关系瓦解对“有村之用”的严峻挑战

上述关于传统村落建筑与空间“有”“无”关系的解析,都是基于当时社会生产力和生产关系的背景条件。换言之,传统村落的“有村之用”的“用”,是与当时当地的历史文化和社会环境紧密相关的,反映的是过去时代家族社会的共同意识和社会控制。关于空间和社会关系的作用,法国社会学家列斐伏尔论述道:空间是社会关系的存在,空间不仅是社会关系发生的媒介,也是社会关系和行为的产物。(14)H.Lefebvre, The Production of Space, Wiley-Blackwell, 1991.基于生产力与生产关系的理论分析,也可以得出相同的观点,即生产力决定生产关系,生产关系建构了相应的社会关系,进而,社会关系需要相适应的空间关系来支撑和承载。(15)杨贵庆、关中美:《基于生产力生产关系理论的乡村空间布局优化》,载《西部人居环境规划》,2018年第1期,第1-6页。因此,空间关系本质上是社会关系的物化诠释。近来具有开拓性意义的定量研究也证实,传统村落的空间结构与其家族社会之间具有相互关联性。(16)杨贵庆、蔡一凡:《浙江黄岩乌岩古村传统村落空间结构与家族社会关联研究》,载《规划师》, 2020年第3期。

然而,时代变迁,“生产力——生产关系——社会关系——空间关系”的对应逻辑发生了根本改变。过去农耕社会落后的生产力条件下,主要依赖劳动力和畜力作为重要的生产资料,需要家族社会共同劳动才能保障生存和繁衍,家族社会的紧密团结和精神秩序是保障食物供给和抵御外来抢掠的重要基础,大家族聚居的社会关系和等级秩序充分地和传统村落建筑、空间形成了呼应。当生产力水平发生突破性变革、机械化耕作和现代科学技术应用于农业生产时,农业生产效率大大提升,粮食生产不再依赖劳动力和畜力数量。加上工业化和城市化驱动,吸引大量农村剩余劳动力离土离乡,致使传统农耕社会的生产关系瓦解。大家族聚居的社会根基进而被动摇,核心家庭结构越来越占主导。

传统村落社会系统的时空变化,对于旧时“有村之用”的“无”的村落空间带来了严峻挑战。即:过去的社会关系已经不再存在,那么,建构于过去社会关系之上的空间关系就没有存在的依据。换言之,留存至今的物质空间环境难以支撑当代生产力条件下新的生产关系和社会关系,过去的物质环境建造能力也受到技术条件和水平限制,无法满足当代人的宜居需求。这是我国一些地方的传统村落在经济社会改革发展的不同时期被大量弃置或拆除破坏的根本原因。当下的矛盾焦点在于:一方面传统村落的空间关系不再适合当代的社会关系,照理说可以被拆除;而另一方面,空间关系记录并承载着传统村落发展过程的历史文化和社会关系,成为当地珍贵的非物质文化遗产的空间容器,进而积淀成为当地人文甚至是多民族多元文化的表征,成为中华人居文明的重要组成部分,当然应该加以积极保护和利用。

既然传统村落旧时的“有村之用”的内涵已经发生了改变,那么,当代社会背景下需要定义“用”的新内涵,方能使传统村落空间格局具有新的功能支撑,真正体现“无之为用”的时代特征。换言之,如果没有注入新的时代内涵,传统村落的建筑空间保护和修复就缺少了自我存在的生命力,即便是花费大量资金予以修复,很可能结果仅仅是“文物式”的摆设和展示,成为静态的、历史的、“博物馆式”的呈现,难以真正生动地“活”在当下,无法和当代人的社会文化生活共进,也难以把传统文化引领到未来,从而为今后的文明发展提供当代人的贡献。

2.当代社会背景下“有村之用”如何焕发新生?

当代社会背景下,要使得传统村落建筑空间的“有村之用”真正发挥“用”的价值和效率,就需要构思和创建新的“有村之用”,构建新的“有”“无”相生。英国当代社会学家安东尼·吉登斯指出:社会系统的时空构成恰恰是社会理论的核心。(17)格利高里(Derek Gregory)、厄里(John Urry):《社会关系与空间结构》,谢礼圣、吕增奎等译,北京师范大学出版社,2011年。从“时空社会学”角度来分析传统村落社会关系的时空结构,研究传统村落社会系统在时空延伸方面的构成方式和演进特征,辩证地看待“有”“无”内涵的转化,有助于把传统村落旧时的空间关系和当代的功能需求进行“配对”,有助于找到和传统村落空间特征十分贴切或相近关联的社会经济活动,以便重新定义空间的社会学内涵,保护、传承和利用好传统村落。

上述重新定义“无之为用”的过程,需要通过“创造性转化、创新性发展”来实现。“创造性转化”就是要在尊重优秀传统文化特质的基础上,结合当代人的需要和审美,把传统村落的历史文化和物质环境“转而化之”,实现在保护基础上的传承;“创新性发展”则是针对传统村落建筑空间格局特征,把传统文化的精髓本质及其自身演绎的规律加以推演,结合新的社会关系特征加以重新建构,丰富和充实新的意境和形态。因此,对传统村落“无之为用”之“用”的重塑是“扬弃”的过程:既不能静止地、僵化地对待传统村落建筑空间遗产,把它们当作“文物”保存保护而不加以利用,也不能不加分析地予以全部拆除然后再造“假古董”。对传统村落空间关系进行“创造性转化、创新性发展”,体现了辩证唯物主义历史观,是关于时空社会学的具体应用。

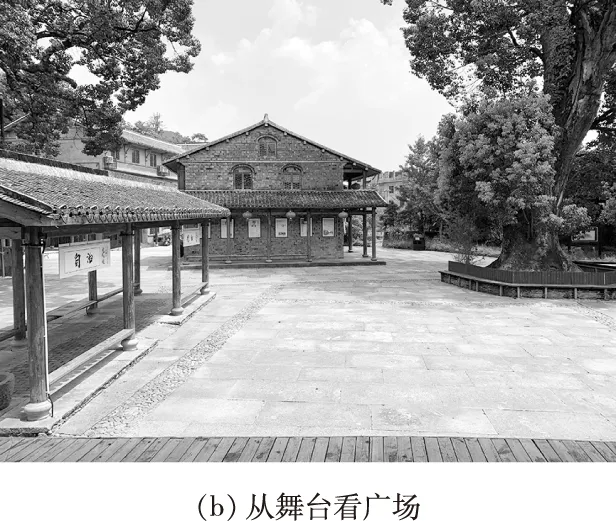

在“创造性转化、创新性发展”的思想指导下,传统村落的改造建设应重点针对其公共空间系统,赋予“无之为用”以新的“用”。公共空间系统主要包括上文所指的“点”“线”“面”对应的主要街巷、空间节点和核心公共空间。要通过对风貌特色要素的现场调查和深入分析(18)杨贵庆、王祯:《传统村落风貌特征的物质要素及构成方式解析——以浙江省黄岩区屿头乡沙滩村为例》,载《城乡规划》,2018年第1期,第24-32页。,进行梳理和提取,使得村落的公共空间可支撑新的功能,即让村落公共开放空间的“无”(图底关系中的“底”)成为承载新的活动发生的“容器”。与此同时,应根据“无之为用”的新功能,及时针对周边建筑原有功能进行评估,为社会资金的持续跟进和投入做好准备。在设施配置方面,需要综合考虑地下市政管网、灯光照明、地面铺装、景观小品等,为活动人群提供现代化的便捷性。当然,新的活动功能的发生不仅需要结合地方特色,考虑本村本地居民喜闻乐见的民俗文化活动,还要结合当前城乡互动关系下的城市居民观光、旅游休闲等活动的需要,考虑到当前和未来城市生活中可能出现的部分工作和生活功能的迁移。

研究和实践发现,抓住传统村落核心公共空间之“无”的营造,是促进“无之为用”的一种积极有效的方法(19)杨贵庆、肖颖禾:《文化定桩:乡村聚落核心公共空间营造——浙江黄岩屿头乡沙滩村实践探索》,载《上海城市规划》,2018年第6期,第15-21页。(图8)。这是因为,我国传统村落在发展演进过程中积淀了丰富的文化内涵,村落的文化性、社会性和空间性三者之间的有机对应关系较为集中地体现于村落的“核心公共空间”,呈现了村落的文化精神、共有意识和社会关系特征。由于历史社会变迁等原因,如今核心公共空间的内在功能和外在风貌都不同程度地出现了衰败,但是它在村落中所处的重要几何位置,再加上周边的历史建筑或构筑物,都使其成为促进传统村落保护和利用、推进乡村振兴的重要“穴位”。如果加以“点穴”启动,在保护村落历史文化的基础上,积极拓展适应当代的新的功能,将达到“无之为用”的积极效果。例如,笔者在浙江黄岩区屿头乡沙滩村、宁溪镇乌岩头古村等地的规划设计和建造实践,成效显著,不仅重新提振了村民的信心和保护热情,而且对村落今后持续的更新改造和保护发展做出了示范。

图8 浙江黄岩屿头乡沙滩村社戏广场核心空间营造(作者拍摄)

四、 结语:传统村落保护和利用要兼顾“图”和“底”

通过对传统村落空间布局“有”和“无”图底关系的哲学思考,可以发现,建筑之“实”与空间之“虚”是辩证统一的关系,“图”和“底”具有同等的重要性。对于传统村落的保护和利用来说,不仅那些具有历史文化价值的单体建筑值得保护,传统村落的总体空间格局也同样值得高度重视和谨慎对待。其总体空间格局不仅扮演了历史建筑的环境背景角色,也是村落历史文化和社会关系的载体。

“有村之用”是对传统村落图底关系的哲学思考,有助于提升人们的认知水平,深入理解传统村落的整体价值,发掘传统村落蕴含的丰富内涵,从而有助于超越传统村落的物象本身,抽象出更高层次的保护和利用传统村落的整体认识观。在此基础上,通过“创造性转化、创新性发展”,为传统村落的文化传承和经济社会发展把好脉。

传统村落保护和利用工作应兼顾“图”和“底”的辩证统一关系。以此为基础,提炼传统村落整体空间结构,辨析其历史环境和建筑的价值精髓。这有助于人们在规划设计和建造实践中,做到既积极保护建筑实体,对历史建筑的“图”提出保护和利用的措施,又周全谨慎地关注空间,对空间的“底”提出更新和再生的设计方案。在当下,更要加强对“底”的思考,做“无”的设计。(20)杨贵庆:《对传统村落要做“无”的设计》,载《建筑时报》,2019年5月13日。从“无”的视角出发,从“底”的肌理特征去思考建筑与场地的整体关系,把建筑实体作为定义空间功能的工具和手段,有助于为传统村落重新打造合适的社会结构,达到再“用”的目的。这一研究方法和设计路径,也将为建构具有中国特色的历史环境空间设计理论提供思路。