动力电池热失控防护分析研究

夏德行 姬留新 彭雨婷

摘 要:安全一直是人们关注的重点,尤其在电动汽车领域。文章主要介绍了电动汽车动力电池系统热失控的发展背景、发展过程,对汽车电池热失控情况进行具体的分析和研究,对热失控产生的原因进行整理、总结并做出分析,最终得出一系列热失控预防策略和措施。

关键词:热失控;动力电池;电动汽车

1 预防电池热失控方面的相关研究较少

随着电动汽车快速发展及应用,电动汽车动力电池火灾的案例逐渐增多,主要原因是电池热失控。因此,国内学者对模拟电池热失控的现象、内阻变化的热失控以及灭火剂对锂电池火灾的影响进行了分析、研究,并取得了显著的成果。但是,对于预防电池热失控的研究不多,所以本课题将围绕热失控的预防研究方面进行探讨、分析。

2 热失控研究现状

近年来,由于动力电池频繁起火,其已经成为当前汽车安全的首要问题,越来越多的国内外学者对电池热失控的诱因及影响进行了深刻的研究。

彭鹏等建立锂离子动力电池热箱数学模型,分析在不同温度条件下热箱的热滥用情况和处于电池不同位置的热滥用反应与热行为,结果表明:在高温条件下,电池发生热失控的主要原因是正极材料与电解液之间的化学反应;除此之外,也发现不同的散热条件与环境周围温度对电池热失控的产生有着重要影响。

加拿大卡尔顿大学的Rui等对短路的锂离子动力电池进行模拟仿真实验。结果表明:在外短路情况下,小尺寸电池的内阻更大,电池发生短路失效的可能性更大。容量大的电池,内部短路引发电池失效的可能性更高。

Ohsaki对充电的锂离子电池进行研究,对充电过程中产生的气体进行分析,最终发现充电时电池会产生一些气体,而气体的量与电池温度有关,温度越高,气体的量越多,而且气体的量在最后一段时间内有明显增加[1]。除此之外,电池温度达到60 ℃后,电池的阴极发生氧化反应,阴极产生的CO2的量有明显增加,而且氧化反应放出热量,最终导致电池的热失控。通过对比实验,学者改变了电解液的数量,当没有电解液时,电池未有热失控的现象,实验表明:电池产生热失控的原因是电池的阴极和电解质溶剂之间的化学反应。

3 过程探讨分析

动力电池的热失控一般包括诱因、发生、蔓延3个过程,对此,可以进行热失控的原因分析。

3.1 诱因

在电动汽车的使用过程中,往往会发生碰撞、意外针刺、撞击等情况,一般来说,物理原因会使电动汽车的电池的内部结构发生变化,从而降低动力电池的安全性和稳定性,当温度升高或者电池内部发生短路时,就有电火花产生而引起爆炸。另外,动力电池的使用不当也是电池发生热失控的诱因之一,例如过充电、充电不当等,都会使电池产生缺陷、析锂、膨胀收缩等问题,在电池放电过程中就会发生腐蚀,之后电池工作时内部结构就会产生结晶。

3.2 发生

电池内部的电解液是电池发生热失控的原因之一,当电池处于工作状态时,电池的正极与电解液接触发生氧化反应,放出热量,并产生大量CO2,氧化反应放出的热量导致动力电池的热失控发生。当电池的热失控发生时,电动汽车动力电池内部体系散热速率与产热速率不平衡,电池引发热失控的可能性更大。

3.3 蔓延

在电池受到温度影响的情况下,也会产生热量,在反应初期,放出的热量不多,中期热量增多,导致电池温度升高。如果动力电池的散热能力不强,就会发生热链式反应,引起热失控。此外,热失控还会在电池工作的情况下向外发生热扩展的现象,循环往复,动力电池就会急剧老化,减少使用寿命,导致动力电池析锂的现象增多,最终使电池的稳定性和安全性下降,产生热失控。

4 实验准备—建立锂电池单体模型

实验采用18650型锂电池,额定电压4.2 V,额定容量2 600 mAh,其单体由正极集流体、正极、隔膜、负极和负极集流体5个部分组成。

副反应热源方程。参考KIM G等[2]对三维电池热滥用模型验证和总结得出的副反应热源方程,将副反应方程模块分解,改变环境温度加热电池,分析、观察电池的温度变化。其中,副反应方程分为以下部分:

(1)固液膜分解反应,主要发生在负极和电解液之间,产生大量的固液膜的分解反应热Qsei,是热量的主要来源。

(2)负极与电解反应,当发生化学反应时,负极中嵌入的锂离子与电解液直接反应,放出负极与电解液的反应热Qne。

(3)正極材料与电解液反应,也是放热反应,会产生正极与电解液的反应热,但是产生的热量对发生热失控的影响不大。

(4)电解液分解反应,电解液开始分解,主要集中在分隔膜区,放出大量的电解液分解反应热Qe。

5 不同环境温度下的电池内部温度情况分析与讨论

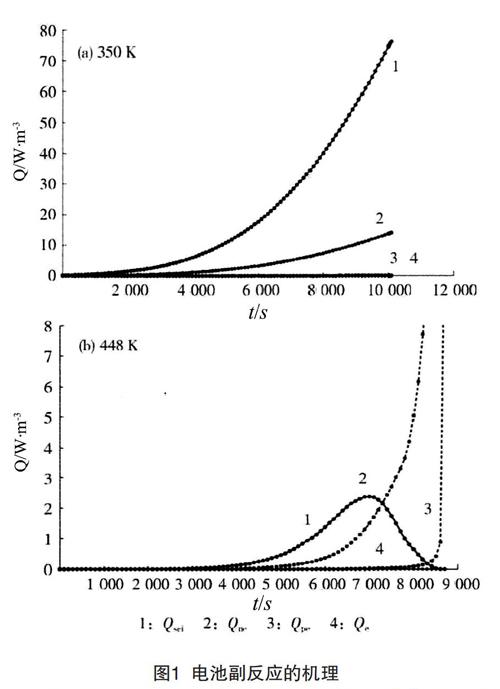

在传热系数不变的情况下,分析锂电池在350 K和448 K的环境温度下电池内部温度的变化情况。通过观察、分析可以发现,当环境温度为350 K时,电池内部温度变化不明显,并逐渐在10 000 s左右趋于稳定。当环境温度为448 K时,电池的内部温度变化剧烈,最终发生热失控。结果表明:环境温度越高,发生热失控的可能性更大。通过实验可知,由于电池环境温度升高而发生了内部副反应,放出大量的热。根据上述两种情况,进一步分析电池副反应的机理,如图1所示。

观察可知,电池内部正在经历副反应过程:先发生了固液膜的分解反应,随着时间的增多,即电池内部温度上升到一定的程度时,反应就到了固液膜分解的临界点。由于固液膜反应产生了大量的热,使电池温度升高,并且加快了负极和电解液的反应,而负极和电解液之间的反应同样也会产生热量,促进温度加快升高,当温度到达一定数值时,电池内部就会逐步引发其他副反应。

由图1可知,电池内部的热量大多数都是固液膜的分解反应热,时间越来越长,电池内部的负极与电解液的反应热越来越多,而正极和电解液的反应热与电解液分解反应热因内部温度没有达到发生反应的临界温度而基本保持不变,趋近于零。

电池内部的副反应全部发生,首先,发生固液膜的分解反应放出热量,促使电解液的反应热上升且达到最大,负极与电解液的反应热也随之急剧变化;其次,固液膜分解反应产生的热量随时间的增加先增加后减少,原因是电解液的反应热使温度升高,是引发电池热失控的根源。

反观电解液分解热,由于还没有达到温度临界值,与其他3种比较而言,放热量较小,可以不考虑,在图1中数值位于0附近,但并不等于0。所以,需要合理选取热稳定的正极材料,避免和减少电池热失控的问题,同时,要避免电池在高温环境下工作,设计合理的预防措施,对电池进行冷却等。

6 预防与策略

热失控的预防在当今动力电池研究中是具有特色的一个领域,可以通过以下4个方面进行热失控的预防。

6.1 加强电池测试

在动力电池的产热、散热过程中,应做好防护,避免热失控的情况发生,例如,可以优化电池内部安全设计、散热设计,提高电池的制造工艺水平,防止末期的汽车动力电池发生热链式反应,確保电池充电放电过程中的使用安全性,防止电池内部发生热蔓延和短路等现象,进而提高动力电池的使用性能。

6.2 重视电池预警

动力电池发生热失控在很多情况下是可以提前发现的,在事故发生之前,电池也会发出一些预警,电池的热失控存在一些可控的细节。经常对动力电池进行核查,将变形的电池及早发现并排除,例如,采用新短路出发元件检查短路发生的过程,使用动力电池时,要合理放电和充电,拒绝过放、过充,避免电池变形等问题发生。

6.3 优化内部设计

预防热失控可以在动力电池的设计方面进行改造。由于温度的变化对电池的影响比较大,所以,可以通过提高电池的抑热性来改变动力电池系统的热稳定性。例如,可以在原有的系统中增加热失控抑制系统和正负极的热稳定性,使用难于和阴极进行反应的材料,预防接触性热失控的发生。

6.4 改善添加剂

功能添加剂是热失控预防的极大特色。一般来说,动力电池的电解液绝大部分是由盐和有机溶剂组成的混合液,因此,可以在混合液中加入一些功能添加剂。功能添加剂具有用量少、针对性强的优点,在经济合理性方面有着极大的优势,因此,功能添加剂成为现代新能源汽车动力电池领域一个研究热点,是解决目前动力电池热失控问题最有希望的办法之一,添加剂的设计也是必不可少的一个措施。

7 结语

本文主要从动力电池热失控的发展背景、研究现状、原因和预防等方面介绍了电动汽车动力电池的热失控,探讨了电动汽车热失控发生的多种影响因素:动力电池的热稳定性会随着充电解液的溶液、电池短路、环境温度、电池老化和电池散热能力的变化而变化。当电动汽车动力电池热失控发生时,电池内部材料会逐渐发生一些化学反应,大部分为放热过程,导致电池内部温度升高。同时,对锂离子单体电池进行模拟,分析不同环境温度工况下锂离子电池的温度变化以及内部副反应热量生成机理,分析不同对流传热系数对温度变化的影响。因此,改善锂电池的工作环境、设计合理的冷却装置,对提高锂离子热安全性具有至关重要的作用。

[参考文献]

[1]欧阳明高.如何做好动力电池热失控的安全防控[J].汽车纵横,2019(7):20-23.

[2]KIM G,PESARAN A,SPOTNITZ R.A three-dimensional thermal abuse model for lithium-ioncells[J].Power Sources,2007(2):476-489.

[3]黄文才,胡广地,张琦.锂离子电池高温热模拟及热行为[J].电池,2018(6):410-413.

基金项目:第18批大学生科研课题立项一般项目(Y18A119)

作者简介:夏德行(1999— ),男,汉族,江苏连云港人,本科生;研究方向:车辆工程(中美交流项目)。