基于交通事故形态计算车速新方法一例

吕洋洋 常永全 邓其成

摘 要:事故车辆行驶速度是道路交通事故成因分析和事故责任认定的重要依据,基于事故形态的车速计算是在事故形态和过程分析的基础上,利用经典力学和实验数据解算事故中各运动过程的速度,这种方法是车速计算的基本方法[1],本文介绍一种通过分析地面痕迹的特征变化,判断事故车辆在事故发生过程中所处的特殊状态,结合碰撞过程分析,利用碰撞分离瞬时两车速度相等,用一车速度代替另一车辆速度,最后运用简单的功能原理计算出事故车辆行驶速度的新型方法。

关键词:事故车辆;车速计算;事故形态;特征变化;方法

1 引言

在基于交通事故形态计算车速时,需要还原事故发生的过程,明确事故形态,选取最合适的计算方法。由于交通事故的复杂性及多样性,很多事故发生过程中涉事车辆的制动状况无法确定,导致传统的基于交通事故形态计算车速的方法无法进行。

本文通过实际案例,分析地面痕迹的特征变化,把握事故形态的细节,判断事故车辆所处的特殊状态,如两车碰撞分离的瞬时,该时刻往往可以利用地面痕迹的特征及变化分辨出来,从而巧妙利用标准中的常用的公式,较准确的计算出事故车辆行驶速度,化繁为简,避免公式运用中过多的理想化忽略及假设。

2 案例

2.1 案情简介

2019年06月某日,彭某驾驶某号牌小型轿车(以下简称A车)沿道路由东向西行驶至某处,碰撞江某驾驶的某品牌二轮普通摩托车(以下简称B车),致B车乘客孙某当场死亡。要求对A车在事故发生时的车速进行鉴定。

2.2 车体痕迹检验

A车前保险杠左侧离地高度约36cm~64cm范围多处见伴有黑色及红色加层物附着的刮擦痕迹,痕迹方向由右向左,表面白色涂层局部呈减层(见图3);左前翼子板前部向下变形,变形处见刮擦痕迹,左前大灯灯罩破损,前保险杠左端在离地高度约35cm~62cm处部分断裂缺失,缺失处内侧的零部件见刮擦痕迹,局部向后弯折变形,受力方向由前向后(见图1)。

B车车身颜色为黑色,表面见红色图案,后轮向左偏摆,未检见被碾压的痕迹;车辆右侧的排气管在离地高度约20cm~62cm处伴有白色加层物附着的刮擦痕迹,刮擦处见排气管扁瘪变形,排气管旁铝合金部件见缺损,鞍座右侧下方护板在离地高度约43cm~62cm处见断裂及白色加层痕迹,表面红色物质呈减层,车辆右侧中部的启动杆向左变形,受力方向由右向左(见图2);车辆左侧的突出部位(如脚踏、行李架、车把端部等)见减层磨损痕迹,痕迹方向杂乱不一致。

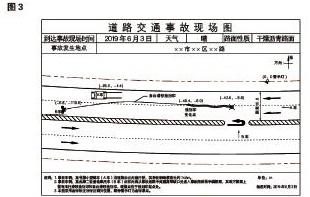

2.3 事故现场情况

事故路段位为双向四车道,干燥的沥青路面,以绿化隔离带分界,事故发生于北半幅的路面上,碰撞点位于事故路段北半幅路面的机动车道分道线旁,其位置坐标为(33.6,6.8),机动车道总宽约为10.6m,事故发生后,A车头朝西偏北方向停于事故路面上,B车头北尾南、左侧着地静止于A车西侧的路面上,事故现场未见B车留下明显的制动印痕。

碰撞点西侧的路面上见明显的挫划印痕(记为挫划印L),该挫划印痕由多条近似平行的划痕组成,划痕较宽且深,伴有泥土,挫划印L终点位置坐标为(48.4,6.0);B车倒地位置与挫划印L之间的路面上见单根挫划印痕(记为挫划印M),该挫划印痕较平滑、光顺、无拐点且延伸至挫划印L的终点附近。

碰撞点附近未检见两车留下的制动印痕,A车在左后轮在其后方路面上留下长约14.5m的制动印痕,B车乘客躺于碰撞点与A车之间的路面上,其位置坐标为(71.8,4.6),B车质心坐标约为(109.9,7.4),B车乘客孙承琴与碰撞点之间的路面上见掉落的A车左前轮挡泥板(图3)。

2.4 事故形态分析

根据对A车左前部痕迹与B车右侧后部痕迹从部位、形态、减加层、受力方向及形成方式等方面比对,两者上述部位痕迹多方面吻合,可以形成互为呈痕客体与造痕客体之间的关系。

根据对B车左侧痕迹从部位、形态、减加层、受力方向及形成方式等方面进行分析,认为B车左侧痕迹符合其在左侧着地状态下与粗糙平面(如路面)发生长距离刮擦所形成形成。

根据痕迹形成机理,挫划印L由多条近似平行的划痕组成,划痕较宽且深,伴有泥土,符合A车推挤倒地后的B车所形成的路面痕迹特征,且挫划印L形成时,B车无较大角度旋转。

事故现场见A车与挫划印L之间的路面上见单根挫划印痕M,该挫划印痕较平滑、光顺、无拐点且延伸至挫划印L的终点附近,根据痕迹形成机理,该单根挫划印痕符合B车在与A车碰撞分离后,在事故路面上自由滑移与路面挫划形成。

根据上述分析,结合事故现場情况,分析认为:事故发生时,A车左前部与B车右侧中部及右侧后部发生碰撞,碰撞后B车向左倾斜倒地,A车推挤B车形成挫划印L,由于两车在路面上的滑动附着系数不同,两车分离,挫划印L的终点即为B车与A车分离时的位置,两车分离后,B车向西自由滑移后静止,形成路面上的单根挫划印痕M(即自由滑移挫划印)。

2.5 基于形态计算车速

根据上述事故形态分析结果,本案例中,由于A车在事故发生过程中的制动状态未知,且A车的制动性能也未知,采用传统的基于交通事故形态计算车速的方法,无法计算案例中A车在事故发生时的行驶速度。

根据事故形态,仔细分析其细节,结合委托方提供的《道路交通事故现场图》及事故现场照片,A车在与B车碰撞分离瞬时,两车速度相等,可用B车在此时的速度代替A车此时的速度,而B车随后自由滑移,其碰撞分离瞬时的速度可根据其自由滑移距离计算求出,根据功能关系,经公式推导,A车在与B车碰撞分离时的速度V满足:

2.6 计算结果分析

道路交通事故车辆速度是道路交通事故发生前采取避险措施瞬间的车辆速度。为采取避险措施的道路交通事故车辆速度为道路交通事故瞬间车辆速度[2]。该起事故中未见A车在事故发生时有明显的避险措施,因此道路交通事故车辆速度为A车发生碰撞瞬时的速度。

在碰撞过程时间较短、事故车辆质量悬殊的情况下,案例中计算的A车碰撞分离瞬时的速度与A车碰撞瞬时的速度接近,能反映A车在碰撞瞬时的速度,为案件办理提供依据。

3 讨论

3.1 计算原理

案例中的计算方法巧妙利用了B车在路面上形成的挫划印痕的形态特征变化为突破点,计算B车在与A车碰撞分离瞬时的速度,根据碰撞理论,两车碰撞分离时速度相等,用该时刻B车的瞬时速度代替A车的瞬时速度,从而计算得A车在与B车碰撞分离瞬时的速度。

3.2 原理分析及方法推广

两车碰撞基本原理:交通事故中两车发生碰撞为非完全弹性碰撞,碰撞过程可分为一般两个过程。开始碰撞时,两车相互挤压,发生形变,由形变产生的弹性恢复力使两球的速度发生变化,直到两车的速度变得相等为止,这时形变量最大,此后,在弹性恢复力及两车与地面摩擦力差异的影响下,两车分离。当然,在复杂的事故中,有碰撞分离后再次接触碰撞的情况。

而在质量悬殊的两车碰撞的交通事故中,两车碰撞分离瞬时,由于碰撞力的消失,质量较小车辆留下的地面轮痕迹或挫划印往往伴随着形态特征变化,如痕迹突然变浅、变窄,挫划印变淡,挫划印的沟槽数量变少。两车分离后,质量较小车辆往往碰撞后在地面上做自由滑移运动,其挫划印痕较平滑,无拐点,因此,可利用其自由滑移距离,计算质量较小车辆开始自由滑移时的速度,该速度即为两车分离瞬时的速度。

因此,在基于事故形态的车速计算中,若能根据车辆痕迹及事故现场情况,理清碰撞过程的细节变化,就可以使用案例中的方法计算两车分离瞬时的速度,为案件办理提供依据。

参考文献:

[1]冯浩,方建新,陈建国.道路交通事故速度重建技术现状[J].中国司法鉴定 . 2014

[2]公安部交通管理科学研究院GB/T 33195-2016道路交通事故车辆速度鉴定[S].北京:中国 标准出版社,2016.