红沙岗矿区北井田含煤地层及煤质特征研究

李晓君

(甘肃煤炭地质勘查院,甘肃 兰州 730000)

红沙岗矿区北井田位于潮水盆地北缘东段,整体呈北东-南西方向展布的背斜。井田内地层发育不全,由老到新为:下侏罗统芨芨沟群、中侏罗统青土井群、上侏罗统沙枣河组、新近系临夏组和第四系。

1 含煤地层

井田内主要含煤地层为中侏罗统青土井群,根据其岩性、岩相和含煤性划分为上、中、下3个岩组。

1.1 上岩组(J23qn)

为不含煤段,岩性以灰白色、灰绿色、灰黑色泥岩、泥质粉砂岩为主,夹泥质灰岩及粗粒砂岩。厚度84.15~202.16 m,平均164.80 m。属滨湖-浅湖相沉积。

1.2 中岩组(J22qn)

为主要含煤段,顶部岩性为油页岩,一般厚13 m,全区稳定的K3标志层,中部夹灰白、灰绿色、灰黑色的泥岩、粉砂岩、细砂岩、煤1组、煤2层和煤3层,底部以粗粒砂岩为主,次为中细粒砂岩。含丰富的动植物化石及孢粉。厚度38.84~78.02 m,平均55.47 m。属河流相沉积。

1.3 下岩组(J21qn)

为主要含煤段,岩性由灰白、灰绿色、灰黑色的泥岩、粉砂岩、细砂岩-粗粒砂岩及煤4组-煤6层组成。顶部为灰色粉砂岩和泥岩,中部由砂岩、粉砂岩、泥岩夹煤4组-煤6层组成,底部为中粗粒的长石石英砂岩和巨厚的细-中砾岩为主。砾岩成分以石英岩为主,磨圆度好,形如鸟蛋,俗称“鸽子蛋”砾岩,全区大部发育,厚度变化大,北部达200 m以上,至南部区内则变薄至2 m,为本区K5标志层,也是煤6层底部标志层。动植物化石、孢粉丰富。厚度172.32~200 m之间,平均186 m。属河流相沉积。

2 煤 层

井田内共含6个煤层组,自上而下编号为煤1~煤6组。其中煤1-1层、煤4-2层和煤6层为大部可采煤层,煤1-2、煤1-3、煤2、煤3、煤4-2上、煤5层为局部可采煤层,煤4-1层为不可采煤层。煤层特征见表1。

井田内含煤性较好。以F12逆断层为界,断层两盘含煤性差异较大。F12断层上盘及以北含煤性较差,加107孔和红104孔,含煤系数1%~2%;F12断层下盘及以南井田大范围含煤性普遍较好,煤层总厚5~30 m,含煤系数大于2%~11%。富煤中心位于井田西北部F12断层以南,沿东西方向展布,加106孔、113孔、112孔、107孔内煤层总厚达30 m左右[1-3]。

3 煤 质

3.1 煤岩特征

井田内煤4-2层宏观煤岩成分主要由暗煤和亮煤组成,含镜煤和丝炭条带,宏观煤岩类型属暗淡型-半暗型煤。其余各煤层宏观煤岩成分主要由亮煤和镜煤组成,其次为暗煤及丝炭条带,宏观煤岩类型为半亮型或半暗型煤。

井田内各可采煤层显微煤岩组分镜质组含量最多、惰质组次之、壳质组最少,无机显微组分含量在8.92%~12.16%之间。煤的镜质体反射率(Rmax)在0.540%~0.582%,属中煤级煤Ⅰ,见表2。

本区煤层显微煤岩组分的这种差异,反映了原始成煤环境的变化。成煤初期,泥炭沼泽覆水较浅,煤中的丝炭成分含量较高;随着泥炭沼泽覆水加深,氧化作用逐渐减弱,而还原作用相对增强,煤中的有机组分镜质组含量增加,矿物中硫化物增加[4-6]。

表2 井田内可采煤层显微煤岩组分统计

3.2 煤质特征

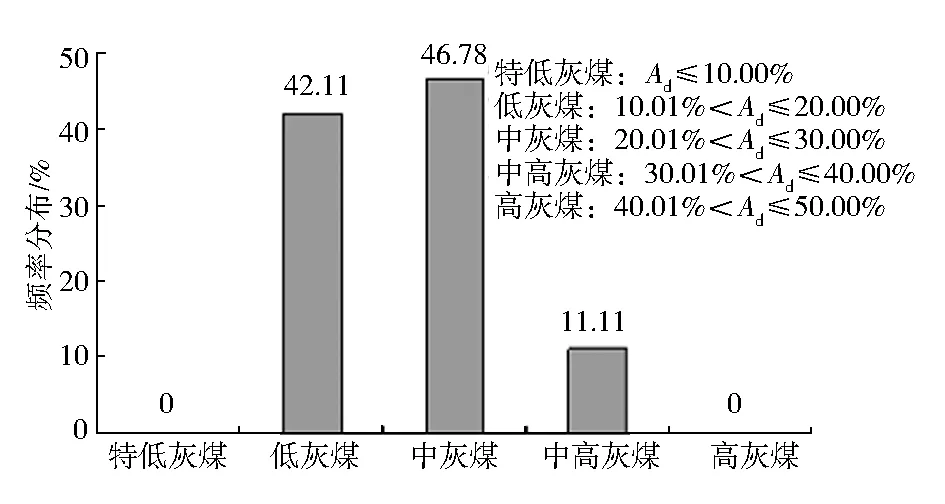

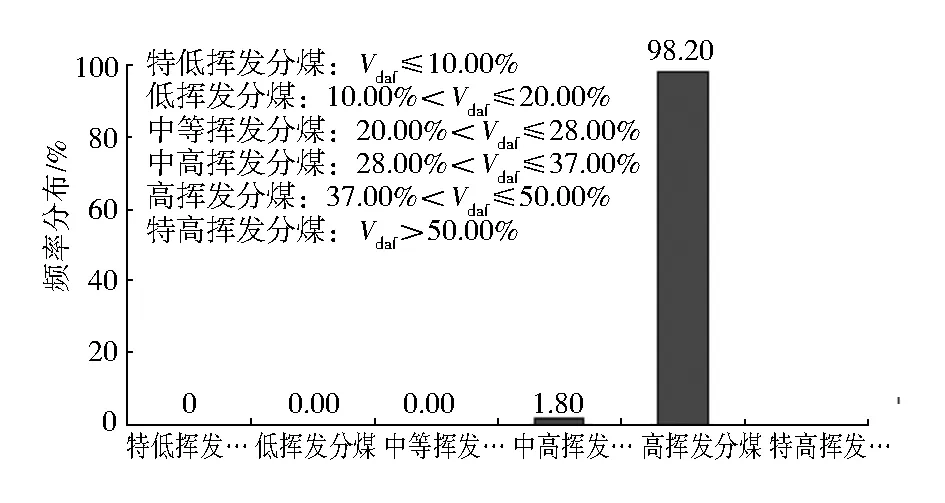

表3为各可采煤层主要煤质指标汇总。由表3可知,井田内各可采煤层灰分为19.75%~27.40%,平均22.83%,属中灰煤。低灰煤与中灰煤所占比例分别为42.11%和46.78%,中高灰煤所占比例较小,为11.11%(图1)。

井田内各可采煤层的挥发分为44.90%~47.17%,平均46.06%,属高挥发分煤,中高挥发分煤占1.80%,其余全为高挥发分煤(图1)。

表3 井田内可采煤层煤质特征统计

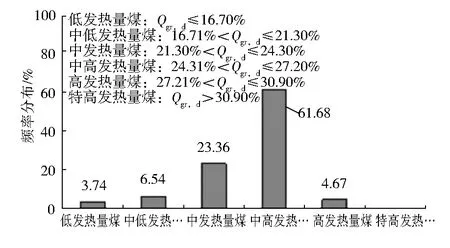

图1 井田内煤质特征分布

井田内各可采煤层的全硫分为1.18%~4.85%,平均3.00%,总体属中高硫煤,但高硫煤占较大比例,约为48.57%,中硫煤和中高硫煤次之,分别为24.00%和18.86%,低硫煤最少,为8.57%(图1)。

井田内各可采煤层原煤中的发热量为22.66~24.85 MJ/kg,平均为24.05 MJ/kg,总体属中发热量煤,但中高发热量煤占较大比例,约为61.68%,中发热量煤次之,为23.36%,低发热量煤、中低发热量煤和高发热量煤占比少,分别为3.74%、6.54%和4.67%(图1)。

3.3 煤质变化规律研究

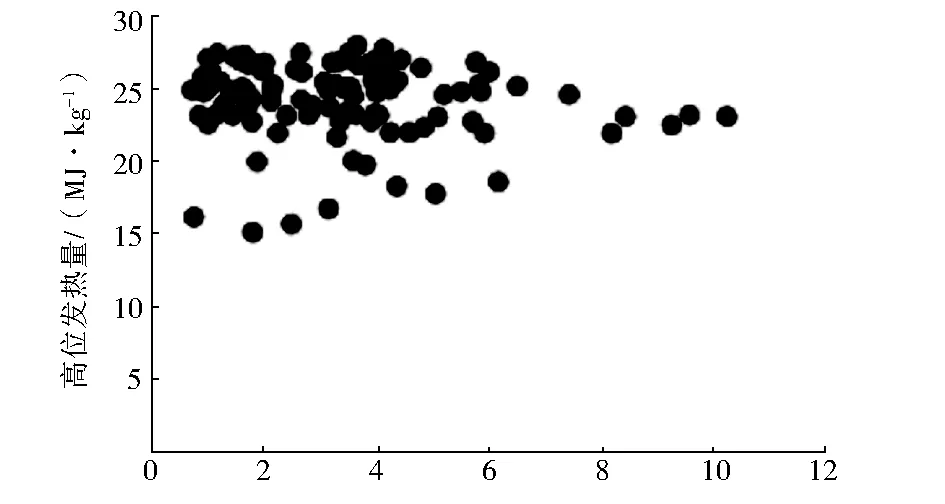

由表3可知,可采煤层的灰分变化不明显。且随着灰分的增加,发热量在降低。这与图2所反映的一致。随着全硫的增加,发热量变化不明显,这与图3所反映的一致。

原煤全硫含量纵向变化较大,自下而上硫分变化为中硫-中高硫-高硫煤(图4)。这种规律性变化与成煤过程中泥炭沼泽覆水逐渐加大,还原作用相对增强,由泥炭沼泽相过渡为深水湖泊相沉积密切相关[7-8]。

图2 井田内灰分与发热量关系

图3 井田内硫分与发热量关系

图4 原煤全硫纵向变化

4 结 语

1) 中侏罗统青土井群可分为3个岩组,可采煤层主要分布在中、下岩组。中岩组发育煤1组、煤2层和煤3层;下岩组发育煤4组、煤6层。

2) 可采煤层煤质特征为低-中灰、中-高硫、高挥发分、中-中高发热量长焰煤,可作动力用煤和民用煤。

3) 纵向上原煤灰分和硫分自下而上逐渐增大,硫分级别变化明显(中硫-中高硫-高硫煤);平面上变化不明显。