逆向设计:落实高中物理学科核心素养的可行途径

王长江 李俊永

(1. 安徽师范大学物理与电子信息学院,安徽 芜湖 241002; 2. 仁怀市周林高级中学,贵州 仁怀 564500)

近年来,核心素养成为社会各界研究的热点问题.2017版的《普通高中物理课程标准》明确提出要从物理观念、科学思维、科学探究和科学态度与责任等方面培养学生的物理学科核心素养,为学生的终生发展奠定基础.然而,核心素养“美好愿景”的“种子”如何在高中物理课堂的“土壤”里“落地生根”,对于教育行政部门、教育管理者以及一线教师,仍然面临着巨大的挑战.

1 问题提出

落实学科核心素养离不开良好的教学设计.传统的教学设计存在“两个误区”.[1]其一,“活动导向的教学设计”,其不当之处在于“只动手,不动脑”.教学活动丰富多样,却缺乏对存在于学习者头脑中的重要概念和恰当的学习证据的关注,缺乏对活动意义的深入思考.其二,“填鸭式的教学设计”,其不当之处在于,教师和学生过多的关注碎片化的、零散性的知识,缺乏总括性的目标来引导.在实际的教学中,有的教师在设计教学活动时,往往只考虑到他们擅长的教学方法和有吸引力的学生活动,这陷入了“活动导向”的误区;还有的教师只知道根据具体的知识点以及这些知识点在高考、中考等重要考试中可能出现的题型来设计教学过程,这陷入了“填鸭式的”教学设计的误区.以上的这两类教学设计,可能会让学生在考试中得到更多的分数,但是却不利于学生重要观念、关键能力等学科核心素养的形成,最终的结果是“分数高、素养低”.

正是反思了传统教学设计的不足,美国的两位学者Grant Wiggins和Jay McTighe提出了逆向设计(backward design).[1]逆向设计强调“以终为始”,即从预期的学习结果开始,逆向思考整个教学设计过程,这与我们传统的或实际的教学设计思路是相反的.逆向设计的第一步就是要阐明学习的预期结果:即学生在教学活动中应该真正理解和深入思考的是什么?逆向设计的第二步不是急于规划教学活动,而是确定评价是否达到第一阶段既定的预期学习结果的证据,这是与传统教学设计最大的区别.第三步才是规划教学活动.

目前,在高中物理教学中落实学科核心素养,有3个重要问题亟需解决:从物理学科核心素养到课时目标,中间的距离如何跨越?如何知道学生是否真正达到了物理学科核心素养的底线要求?如何设计有吸引力、有效的单元学习活动,以促进学生物理学科核心素养的发展?笔者认为,逆向设计指向学科核心素养教学,恰好可以对如上3个重要问题做出针对性回应.

2 如何确定高中物理预期学习结果?

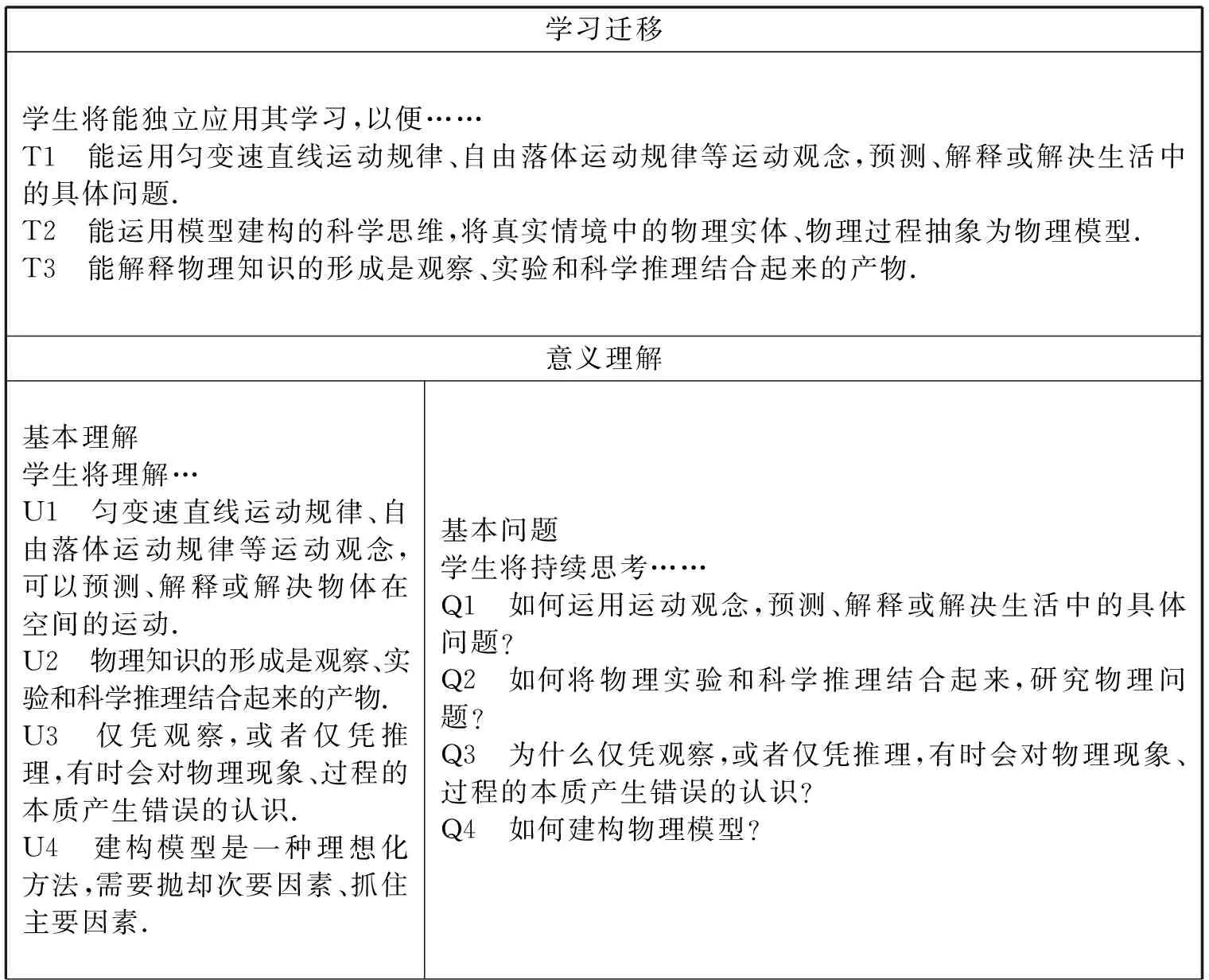

逆向设计的第一个阶段是确定预期的学习结果.逆向设计认为,理解是教学和评估的核心任务;学习目标可以分为习得知能、意义理解和学习迁移3个层面.[1]这恰好可以在学科核心素与课时目标之间,搭建合理的、可实现的目标台阶,从而顺利解决的学科素养与课时目标之间跨度太大的问题.

2.1 高中物理学习目标的层级划分

在逆向设计中,确定期望的学习结果,需要借助于聚合思维,在既有目标的规范下,明确知识聚合、抽象程度由低到高的3个学习结果:习得知能、意义理解、学习迁移.其中,既有目标是指在国家的课程政策、学科课程标准中,明确规定的、要求学生在知识、能力等方面的掌握程度.

(1) 习得知能.习得知能是指对教学中事实性知识、零散性技能有应用的能力.其中的“知能”,不是泛指所有的知识、技能,而是指孤立的知识、零散的技能.在高中物理学科情景中,“知能”指的是物理事实性知识、程序性知识等,可以称之为物理事实.了解、知道乃至熟练的掌握物理事实是达到意义理解、学习迁移的重要步骤,是形成物理学科核心素养的基础.

(2) 意义理解.“意义理解”是将事实性知识、常识性技能、一般性概念,经由推理、概括而得到的新的“意义”,通常以陈述句表述.“理解”是通过有效应用、分析、综合、评价,来明智地、恰当地整理事实和技巧的能力.[1]达到“真正理解”的学习者,能够对学科事实进行解释、阐明等,做出有用的推论、建立事实之间的连接,给出新的“意义”.在高中物理学科情景中,意义理解指的是通过模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新等认知过程,建立物理概念性知识之间的联系,对已经习得的物理概念、物理规律进行推论,产生新的意义.

(3) 学习迁移.学习迁移是指将习得的原理知识、技能通则应用到新的问题情境中的能力.在高中物理学科情景中,达到“真正理解”的学习者,能够应用物理观念、复杂程序性知识解决实际问题.

2.2 高中物理学习目标的设计案例

笔者依据“逆向设计”模板,设计了高中物理必修1“机械运动与物理模型”这个主题的预期学习结果.其中,“既有目标”以2017版《普通高中物理课程》中的内容要求为指导(表1).

表1 “机械运动与物理模型”主题的目标设计

续表

备注:本表中字母的含义如下:T=transform(迁移);U=understanding(理解); Q=question(问题);K=knowledge(知识);S=skill(技能)

3 如何寻找达成高中物理预期学习结果的评价证据?

在逆向设计的阶段2中,需要选择可靠的、恰当的评价证据.在常见的评价证据类型中,即时核查、随堂测验、正式测验主要针对事实性知识、零散技能的评价,对应的学习目标为“习得知能”;开放式问答题可以针对学习者的分析、综合、评价等高阶思维进行评价,对应的学习目标为“意义理解”.在日常教学中,多数教师对学生物理的评价方式主要是即时核查、随堂测验和正式测验,较少采用开放式问答题.然而,即时核查、随堂测验、正式测验这几种评价证据无法显示学生是否真正理解所学;开放式问答题仅能对“意义理解”层级的学科核心素养进行评价,它本身也不是显示学生具有物理学科核心素养的充分证据.如果要达成预期的学习结果,应该选择恰当的、多样的评价证据类型,尤其是要注重对“学习迁移”目标的考查.

3.1 高中物理实作任务的设计思路

是否还有其他类型的评价证据可以测评学生的学科核心素养?逆向设计认为,实作任务是评价学生是否达到持久性理解、灵活应用的恰当证据.实作任务(或称之为表现性任务)是指仿照成人面对的议题和问题编制的复杂挑战;要求在真实的或拟真的情境中,解决多阶段、复杂的学科内或跨学科难题,可以充分地反映和表现学生对包括意义理解、学习迁移等学科核心素养掌握情况.[1]

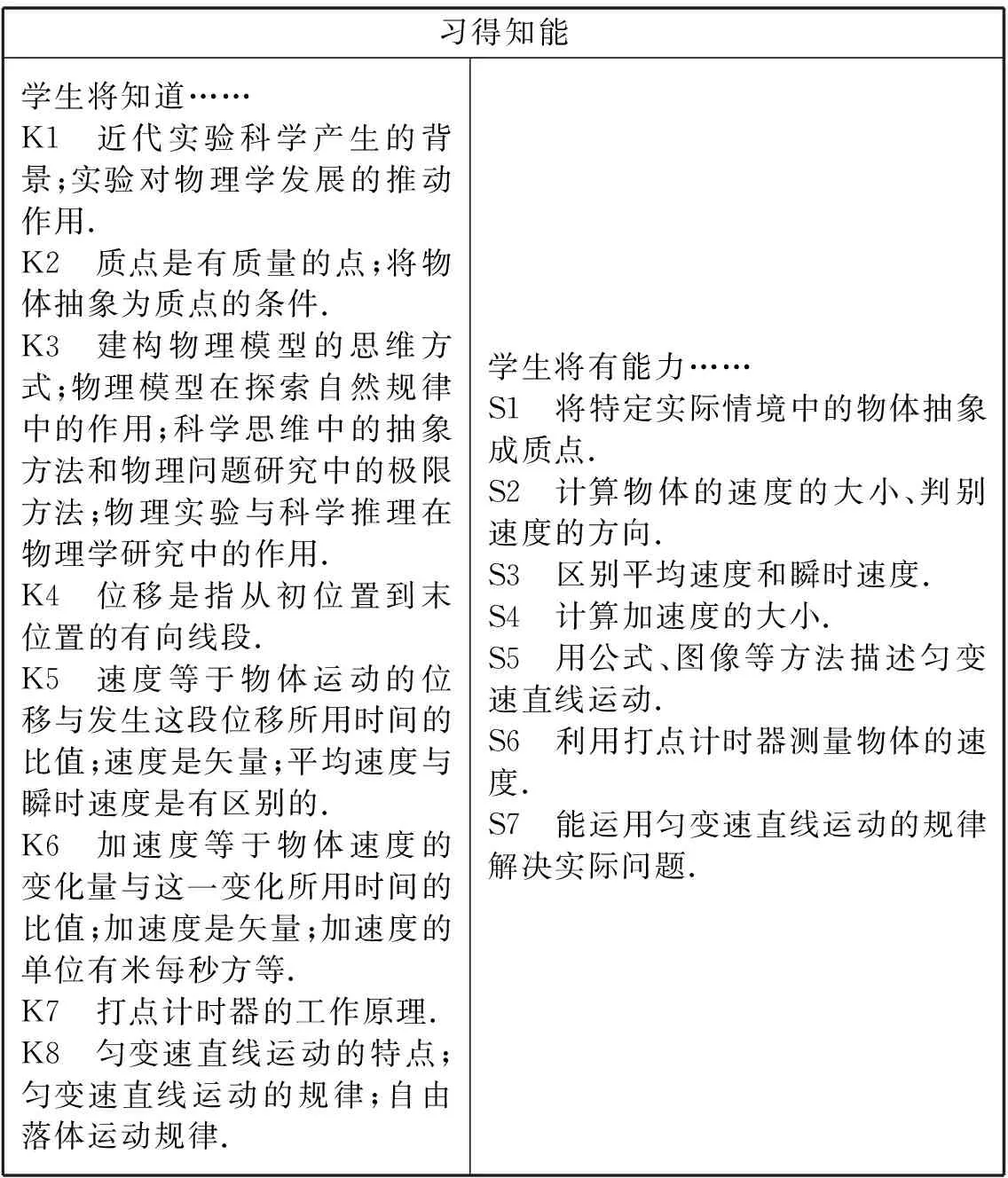

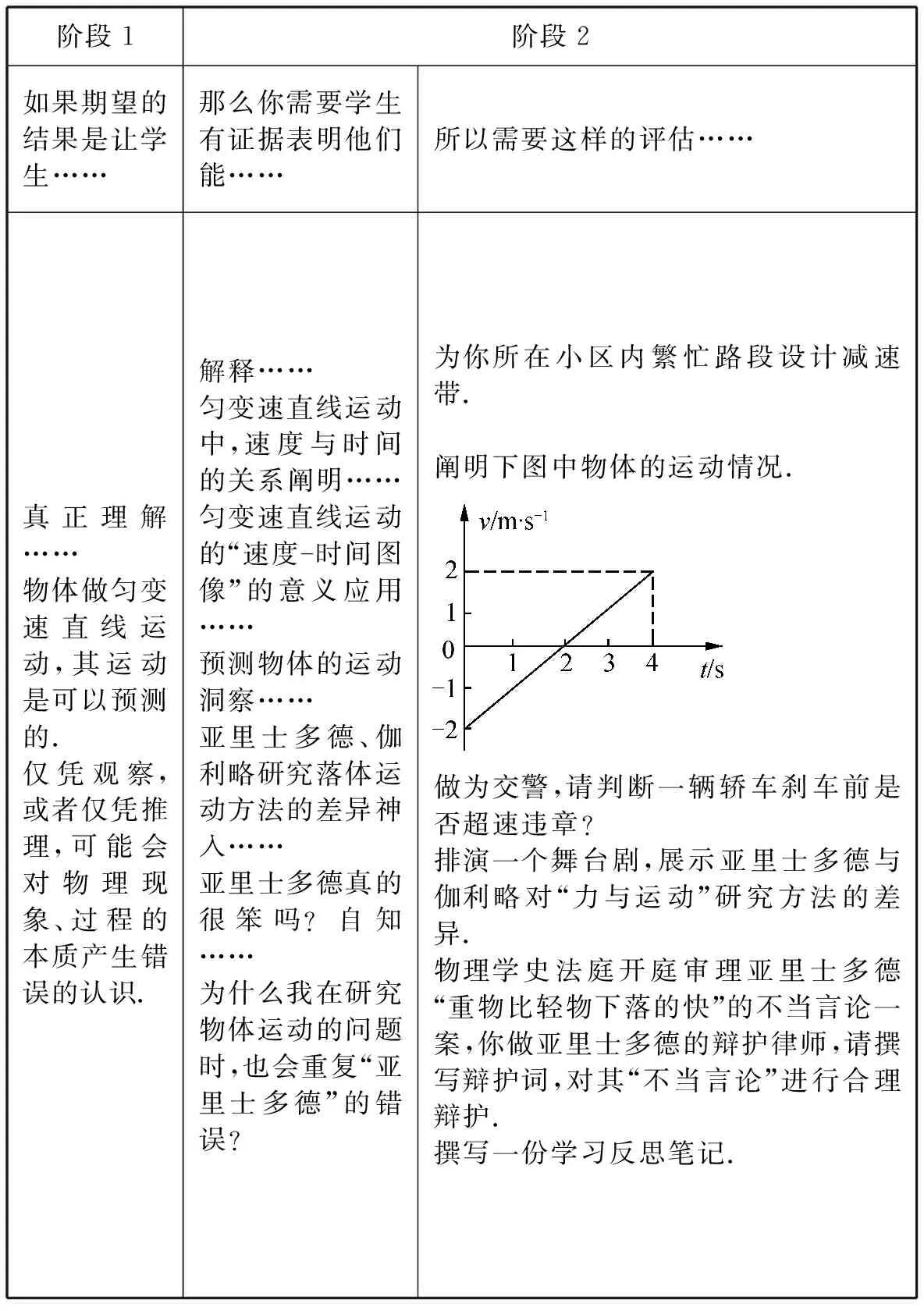

然而,设计有效的实作任务常常令一线教师和教育研究者头疼.为此,笔者构建了“高中物理学科实作任务结构模型”(图1).

图1 高中物理实作任务结构模型

笔者认为,实作任务的设计要包括3个要素:知识维度、认知维度、情境维度.

知识维度,包括物理事实、物理概念、物理规律、物理观念.其中,物理观念是指物理运动观念、能量观念等聚合程度比物理概念、物理规律更高的聚合概念或核心概念.[2]

认知维度,包括“理解六层面”:解释、阐明、应用、洞察、神入、自知.“理解”是一种从专家经验中得出的重要推理,是有别于“知道”的认知过程.“知道”是可以被灌输的;“理解”只能主动“揭示”隐藏在事实背后的信息,并探究它们的意义.

情境维度,是指具有与真实世界相联系的、有一定挑战性的情境,由复杂程度可以分为:简单情境、中等情境、复杂情境.关于理解的理论认为,在具体情境中的应用是激发和评估持久性理解的恰当手段.

3.2 高中物理教学评价的案例

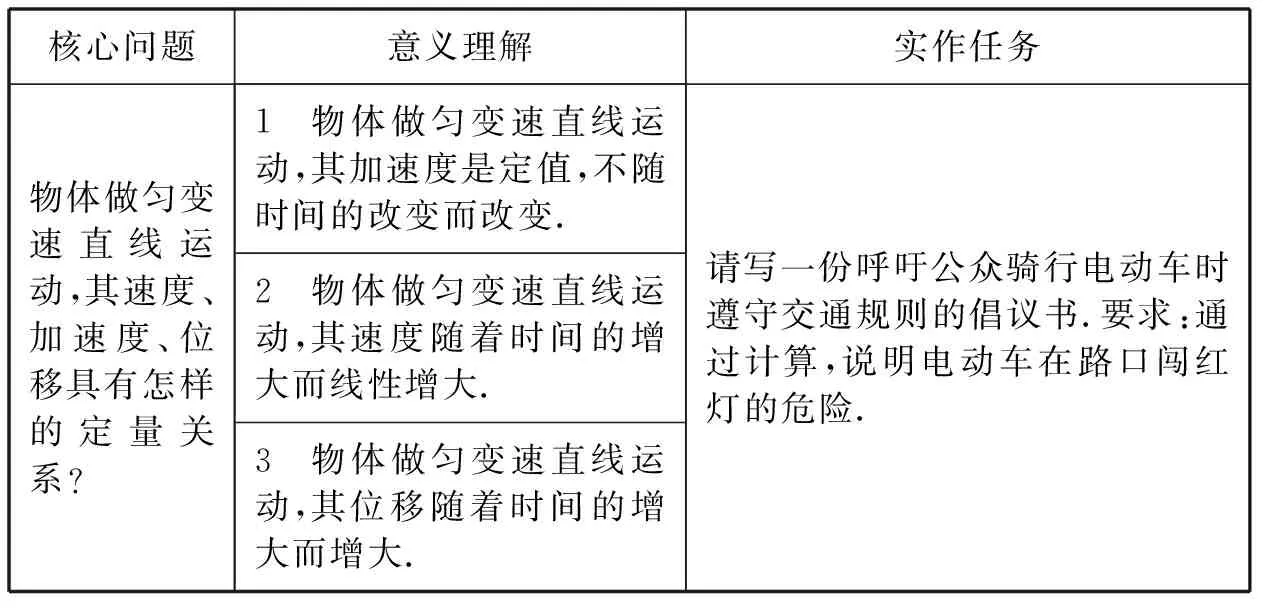

表2是笔者设计的高中物理“机械运动与物理模型”主题的实作任务.

表2 高中物理“机械运动与物理模型”主题的实作任务样例

4 如何设计高中物理学习活动?

逆向设计的第3个阶段需要考虑的问题是:如果学生要有效地开展学习并获得预期结果,他们需要哪些知识(事实、概念、原理)和技能(过程、步骤、策略)?哪些活动可以使学生获得所需知识和技能?根据表现性目标,教师需要教哪些内容,指导学生做什么,以及如何用最恰当的方式开展教学?要完成这些目标,哪些材料和资源是最合适的?[1]

4.1 学习活动的有效性:教师角色、教学策略与学习结果保持一致

学习活动的有效性体现为学习目标与教学方法是契合的.在逆向设计中,如果学习目标是促进学生的意义理解和学习迁移,必须应用与这些学习目标相连接的教学方法.针对习得知能、意义理解和学习迁移等3类学习结果,教学设计者应扮演恰当的教师角色,选择恰当的教学策略,以保证教师角色、教学策略与预期学习结果的一致性.

以“意义理解”为例:当“意义理解”成为高中物理学习目标时,就意味着学生必须扮演“小科学家”的角色,以探究学习为主要学习方式,通过假设、猜想、科学推理,得到物理概念、物理规律,并进一步概括、提炼形成物理观念(大概念),建构物理现象、物理过程的意义.教师的角色不能是“直接讲授者”,而是“探究导师”:营造物理情境,提供“探究学习指导书”,使用类比、发散式提问、苏格拉底研讨法等教学策略促使学生通过猜想、假设、科学推理等认知过程形成物理大概念,建构事物的意义.

4.2 学习活动的吸引力:核心问题、理解事项、实作任务驱动教学

学习活动的吸引力是指学习活动内在的发人深省、引人入胜、充满活力的.逆向教学设计中的学习活动安排主张以单元教学设计为抓手,聚焦大概念,并以核心问题、实作任务驱动教学进程,凸显学习活动的吸引力.

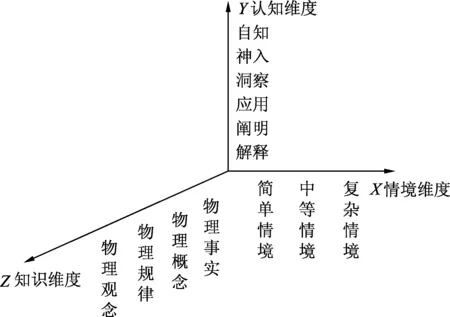

笔者以高中物理“运动的描述”单元为例,说明逆向设计中“学习活动的计划”过程(表3).学习活动的进行以基本问题为驱动力,以主要知能为经验基础,围绕着实作任务的解决来展开.

表3 “运动的描述”单元学习计划

——以制作简易报警器为例