苏东坡黄州《浣溪沙五首》墨迹辨疑

——读凌天明《苏轼〈浣溪沙〉词五首笺注之“墨迹”说辨误》

王琳祥

(黄冈市赤壁管理处,湖北 黄冈 438000)

近读凌天明先生的新作《苏轼<浣溪沙>词五首笺注之“墨迹”说辨误》(《词学》2019 年第2 期),受益良多。因笔者曾在《黄冈职业技术学院学报》2016 年第5 期上首发《但令人饱我愁无——喜见苏东坡黄州<浣溪沙>五首墨迹》(《中国知网》收录),又于2018 年3 月12 日在《国家人文历史》以及《黄冈职业技术学院学报》2018年第5 期上发表了《国宝苏东坡黄州〈浣溪沙五首〉墨迹沉浮记》(《中国知网》收录),对北京萧老收藏已有几十年的苏东坡《浣溪沙》五首墨迹作过精心考证,凌先生在其大作中也援引了笔者的学术心得,但其结论与笔者的学术观点㢠异,故笔者在此再次辨疑。

一、凌先生“萧藏墨迹其实是一件伪作。……萧藏墨迹以只得苏字之形的吴宽《行书东坡词卷》为蓝本进行临仿”的结论是错误的

凌先生认为萧藏的《浣溪沙》五首墨迹不是苏东坡的手迹,故在大作中声称:“过眼、收藏、鉴定过墨迹原件的如吴传荣、杨守敬、史树青等名家皆认为是苏轼真迹,今人王琳祥、曹隽平等亦撰文称是苏轼真迹,但本文认为,以上所有人的判断都是错的,萧藏墨迹其实是一件伪作。……萧藏墨迹以只得苏字之形的吴宽《行书东坡词卷》为蓝本进行临仿……”

凌先生所作的“伪作”和“临仿”的判断是否合乎史实呢?答案是否定的。

(一)清人安歧在《墨缘汇观录》中言吴宽《书东坡词卷》“白纸本,行书苏文忠公《浣溪沙五首》,共三十一行,书法亦学苏文忠”

吴宽(1435-1504)明代诗人、散文家。字原博,号匏庵。长洲(今江苏苏州)人。明宪宗成化八年(1472),会试、廷试获第一,入翰林,授修撰。曾侍孝宗东宫,孝宗即位,迁左庶子,预修《宪宗实录》,进少詹事兼侍读学士,后又升任吏部右侍郎、礼部尚书等。吴宽作风高洁,不受时尚左右,而以清正自守。死后谥文定。少壮好学,于书无所不读,尤喜《左传》《汉书》、唐宋大家散文,最喜爱苏东坡的诗词文章。

凌先生在其大作的第四部分“吴宽《书东坡词卷》与萧藏墨迹的关系”中说:“清初著名书画收藏家、鉴赏家安歧的《墨缘汇观录》有一则‘吴宽《书东坡词卷》’,其曰:白纸本行书苏文忠公《浣溪沙五首》,共三十一行,书法亦学苏文忠,前书苏题‘十二月二日雨后微雪,太守徐公君猷携酒见过,坐上作浣溪沙三首。明日酒醒,雪大作,复作两首’,词后款题‘偶阅东坡词录一过匏翁’,前押延陵朱文长印,后押太史氏朱文印、玉延亭主白文印。这应该是目前关于书写苏轼《浣溪沙》词五首最早的文献记载了。”(按:苏文忠公指苏东坡)。

凌先生援引清人安歧《墨缘汇观录》的以上文字旨在说明安歧《墨缘汇观录》中的“吴宽《书东坡词卷》”是目前关于书写苏轼《浣溪沙》词五首最早的文献记载,但先生却忽视了安歧的以上记述尚有吴宽此作“行书苏文忠公《浣溪沙五首》,共三十一行,书法亦学苏文忠”等文字。“书法亦学苏文忠”七个字在这里尤为重要。文字表明吴宽此作不独抄写苏文忠公《浣溪沙五首》的内容,其书法也是学苏文忠公的。安歧《墨缘汇观录》的以上文字已经将吴宽书东坡词卷的来龙去脉表述得清楚明白。

安歧字仪周,号麓村,晚号松泉老人,室名思原堂、古香书屋、沽水草堂,朝鲜族,先世入旗籍,天津人,康熙二十二年(1683)生,乾隆十年(1745)后卒,年岁不详。家富藏书,博雅好古,鉴赏古迹不爽毫发,倾家收藏项元汴、梁清标、耿昭忠、孙承泽、高士奇、卞永誉等所珍藏的书画,所庋名迹甲于海内,卒后精品多归乾隆御府,藏书归杨氏海源阁。安氏收藏之富,甲于海内,成为清初的大收藏家之一,“有清一代唯梁清标可与比肩”。(梁清标去世之时,安歧只有六岁)。安歧善古诗。对其寓目之法书名绘必认真记录,晚年将其积累数十年之书画札记拣选编次为《墨缘汇观录》。

紧接上文,凌先生说:“循此安歧信息,笔者找到了现藏于香港艺术馆虚白斋的吴宽书东坡词卷(虚白斋命名为‘吴宽《行书苏轼雪词卷》’,见图五)。该卷内容与萧藏墨迹毫无二致,唯独吴书落款为‘偶阅东坡词,录一过。匏翁’,而萧藏墨迹落款为‘东坡居士轼’。”

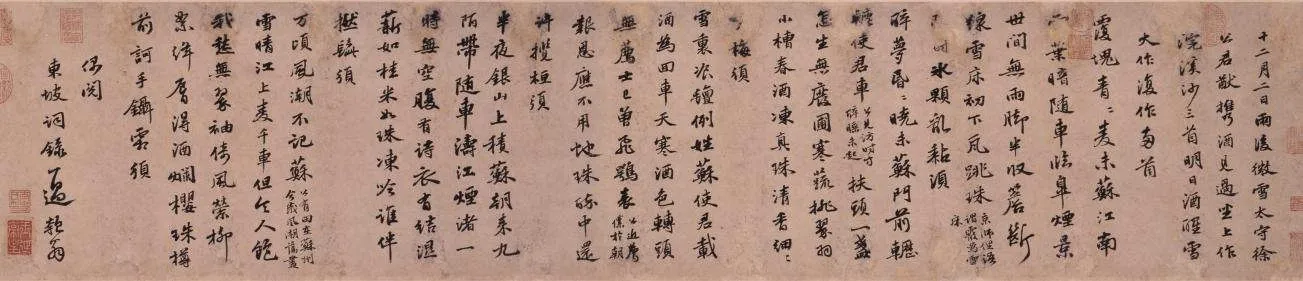

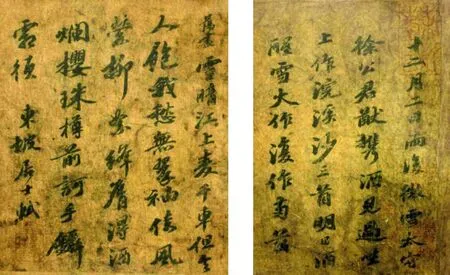

萧藏苏轼《浣溪沙五首》墨迹

吴宽《行书苏轼雪词卷》,现藏于香港艺术馆虚白斋

凌先生刻意强调吴宽《行书苏轼雪词卷》的内容与萧藏墨迹毫无二致,只是落款不同,“吴书落款为‘偶阅东坡词,录一过。匏翁’,而萧藏墨迹落款为‘东坡居士轼’。”但对吴书落款为“偶阅东坡词,录一过。匏翁”的含义却未作任何解释,殊不知这种落款颇有讲究。

“偶阅东坡词”,表明吴宽此前没有见过苏东坡此词墨迹,因是偶然看到这首词与通行的《浣溪沙五首》内容有异,觉得很有价值,故将其“录一过”。

“录一过”三个字在这里也是有讲究的。“录”本是抄录的意思。“一过”,即抄录一遍。正如凌文所引,吴宽曾在《跋所摹东坡〈楚颂帖〉》中说:“邵文敬太守世家阳羡,其先作天远堂,盖取东坡至阳羡词语,见于周益公跋文。敬感其事,因俾予临一过,而请李宾之尽录益公之说,以见其家旧事,其意不在帖也。然此帖亦阳羡嘉话,文敬所宜得者。惜予不善用墨,遂使坡翁风韵衰飒,乃复摹一过而归之,庶终得其形似耳。文敬之官思南,便道过家,将掲旧扁于堂,倘能砻片石。”(吴宽《家藏集》卷五十,上海古籍出版社,1991:462)

吴跋中的“临一过”“摹一过”之“一过”皆为临或摹一遍的意思。与之稍有不同,吴宽在《行书苏轼雪词卷》里用的是“录一过”。吴宽为什么用“录”而不用“临”或“摹”,这本是凌先生应该探讨的课题,但先生忽略了这个“录”字的内涵。

学过书画的人都知道,临是照着原作或写或画;摹是用薄纸(绢)蒙在原作上面或写或画。广义的临、摹,所仿制的不一定是字画,也可能是碑、帖等。临摹连用,则是指按照原作仿制书法和绘画作品的过程。临和摹各有长处,也各有不足。就书法而言,昔贤认为“临书易失古人位置,而多得古人笔意;摹书易得古人位置,而多失古人笔意。”也就是说,临书容易学到笔画,可是不容易学到间架接构;摹书容易学到间架接构,可是不容易学到笔画。从难易程度来说,摹书容易临书难。不管是临还是摹,都要以与范字相像为目标,从形似过渡到神似。自古以来,人们在练习书法时大都临摹结合,扬其长而避其短。

吴宽在《跋所摹东坡楚颂帖》中先说邵文敬“敬感其事,因俾予临一过”,后说“惜予不善用墨,遂使坡翁风韵衰飒,乃复摹一过而归之,庶终得其形似耳”。意思是先应邵文敬之请临写一遍。临一过得其笔意,后考虑到自己不善用墨,遂使坡翁风韵衰飒,故又再摹一遍欲得其位置。文字表明,吴宽深知临、摹的区别,也深谙临摹之道。

录与临、摹的含义不同,一般情况下是指抄写。但在特殊情况下,又不单止抄写。

吴宽在《行书苏轼雪词卷》的题款中虽然用的是“录一过”,但从“偶阅东坡词”五个字,即可知吴宽的这幅作品实际上不止于抄写。为什么这样说呢?因为他是在偶然间看到苏东坡这首词后才动念抄录的。阅的基本字义是看,“偶阅”就是在偶然间看到。这里的“阅”已不同于一般的阅读。这里的“东坡词”也不是指苏东坡诗词集中的这首词,他实际是指苏东坡亲手书写的一幅作品。欣赏书法作品用“阅”字比“读”字精准。由于眼前的这首词非同一般,既有文学价值,又有书法价值,故吴宽阅后下决心抄写一遍,欲得其形。只是在抄写的过程中,吴宽发现自己与苏东坡的原作在字形神态上尚有一定的差距,且章法上也未能忠于原作,故用“录一过”而不用“临一过”或“摹一过”,但在书写的过程中他确实有欲得其形的意识。

需要强调的是,安歧言吴宽此作“行书苏文忠公《浣溪沙五首》,共三十一行,书法亦学苏文忠”,是将“录一过”的“录”作了精准的解读,指出了吴宽是临写苏东坡的手迹。

(二)吴宽《行书苏轼雪词卷》所据的版本索源

有关吴宽《行书苏轼雪词卷》所据的苏词版本,这本是凌文必须作的功课,但凌先生在其大作中却未作深入考究,只是在文章的最后仅仅说了这么一句:“吴宽的《行书东坡词卷》所据苏词版本现已无从查考。”

不知凌先生意识到没有,既然自己找不出自己立论的证据,其结论又何以服人?“辨误”如此草率,给人的感觉太随意了!

事实上,凌先生在谈吴宽《行书苏轼雪词卷》的传承过程中曾提到“吴书之后有向迪琮和饶宗颐二人的题跋”,且详细转述了向迪琮题跋的要点。令人遗憾的是,凌先生却未能在向迪琮的题跋上作一作功课。

现将其文字分别转述如下:

匏翁姓吴名宽,字原博,以文行,有声诸生间。成化中,会试、廷试皆第一,进礼部尚书,卒谥文定……翁书法橅东坡,其秀劲处殆与相埒。此卷录东坡词,为翁晚年极精意之笔,向迪琮以上的题跋,与安歧的记述相近,其重点在“翁书法橅东坡,其秀劲殆与相埒。此卷录东坡词,为翁晚年极精意之笔”。

向迪琮(1889~1969)字仲坚,清末民初双流城关镇人,同盟会员,大学教授。

吴宽留世的书法作品较多,但可以说没有一幅能与《书东坡词卷》相提并论,故向迪琮认为“此卷录东坡词,为翁晚年极精意之笔”。

向迪琮言吴宽“书法橅东坡”“其秀劲处殆与相埒”,即强调吴宽写字喜好模仿苏东坡的书迹,其秀劲处可与苏书媲美。橅,同模,通摹,即照着样子书或画。埒,同等。相埒,相等。

紧接向迪琮上文,凌先生转述说:(吴宽《行书苏轼雪词卷》)初为安仪周藏物。安氏籍没,此卷遂入清宫。安氏《墨缘汇观》、乾隆《石渠宝笈》并有着录。废帝宣统窃号满洲,曾携以出关。满亡后,俄絷废帝北去,庋藏名迹,散落人间,得之者畏祸,多埋匿隙地,不敢出以示人。厥后故都厂肆人纷集长春,争相购置,政府不知禁,于是流转京沪者日众……兹于古肆忽遘斯卷,爱不忍释……民国第一戊子冬十月廿又五日,柳溪老人呵冻识。

根据向迪琮的以上记述,凌先生认为:“该卷先由安歧收藏,后入清宫,一直到一九三二年宣统皇帝出关携之北去,最后落到向迪琮手中的时候,已是民国第一戊子(1948)了。”

紧接着,凌先生断言:“笔者经过认真观察和比对,认为托名苏轼的萧藏墨迹是对吴宽《东坡词卷》的临仿之作。萧藏墨迹以《东坡词卷》为蓝本,在内容上全抄吴书,在书风上亦与吴书逼肖,最后更改其落款,补以伪章、伪跋,以求射利。”

笔者反复品味向迪琮的以上记述,却得不出凌先生的以上结论。既然吴宽此作先被安歧收藏,然后被收入清宫,世人根本没有机会来照抄吴书并更改其落款,托名苏轼,且补以伪章、伪跋,为求射利弄虚作假。凌先生既然出此高论,就应该对全抄吴书的人是谁作出交代,但吴先生对此却没有一个字解释,给人的感觉颇似想当然。

(三)吴宽《书东坡词卷》与萧藏墨迹之间的关系

笔者曾在《苏东坡黄州〈浣溪沙五首〉墨迹沉浮记》里对萧藏墨迹的传承作过考证,今根据其原件上的题跋以及前人钤盖的印章与吴宽的《行书苏轼雪词卷》比对,可以断定早在吴宽见到墨迹前数百年就有人关注这件作品。

笔者与凌先生的认知正好相反,即吴宽《行书苏轼雪词卷》所依据的正是萧藏墨迹,吴宽书录的目的欲得苏字之形。这是有史实依据的。

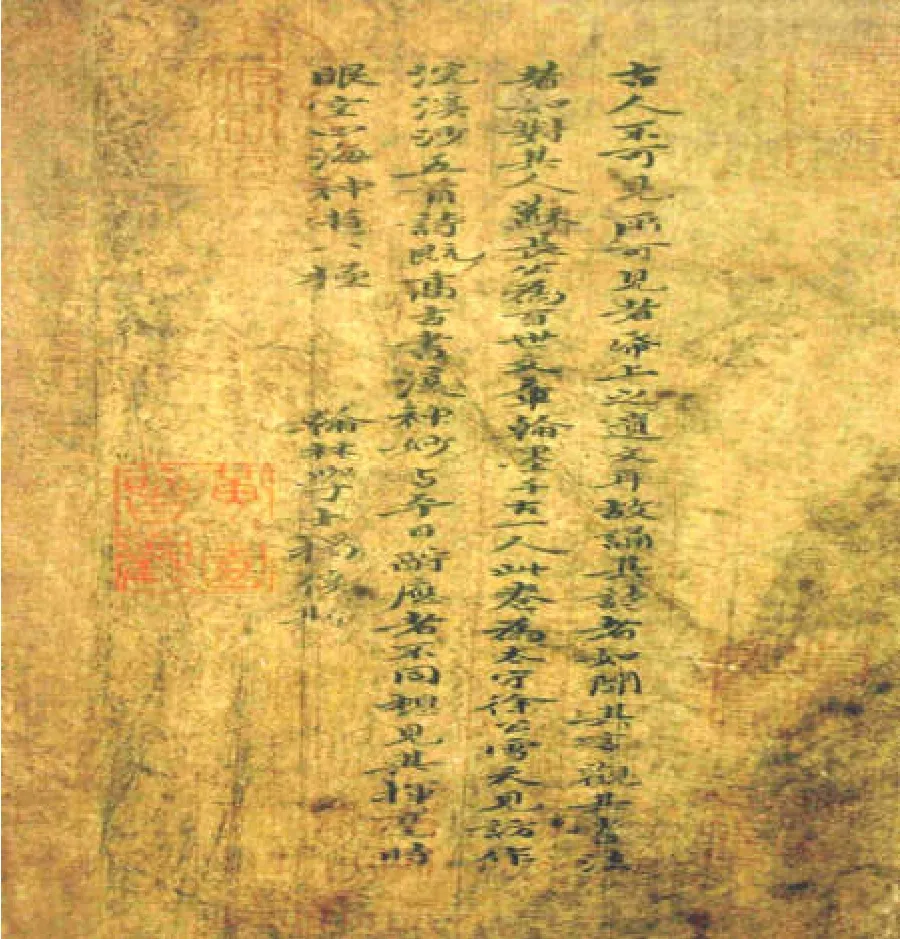

1.元代大书法家揭傒斯题跋于苏东坡的墨迹原件之后

元代延祐六年(1319),奎章阁侍讲学士揭傒斯受命主修国史,管理经筵事务,为皇帝拟写制表。一日,他在内府得见苏东坡《浣溪沙五首》墨迹,遵文宗图帖睦耳之命用小楷题跋于墨迹之后:

古人不可见,所可见者,纸上之遗文耳,故诵其诗者,如闻其言;观其书法者,如对其人。苏长公为百世文章,翰墨千古一人。此卷为太守徐公雪天见访作。《浣溪沙五首》,诗既高古,书复神妙,与平日酬应者不同,想见其挥毫时眼空四海,神游八极。翰林学士揭傒斯。

揭傒斯的题跋

揭傒斯(1274-1344),字曼硕,号贞文,龙兴富州(今江西丰城)人。元代著名文学家、书法家、史学家,与虞集、杨载、范梈同为“元诗四大家”,又与虞集、柳贯、黄溍并称“儒林四杰”。延祐元年(1314)由布衣荐授翰林国史院编修官,迁应奉翰林文字。前后三入翰林,官奎章阁授经郎,迁翰林待制,拜集贤学士、翰林侍讲学士,阶中奉大夫,封豫章郡公。元代朝廷纂修辽、金、宋三史,揭傒斯担任总裁官。《辽史》成,得寒疾卒于史馆,谥文安。著有《文安集》。为文简洁严整,为诗清婉丽密。善楷书、行、草,朝廷典册,多出其手。

揭傒斯的题跋与苏东坡《浣溪沙五首》的墨迹书写在同一幅纸上,如按凌先生所说:“萧藏墨迹以(吴宽)《东坡词卷》为蓝本,在内容上全抄吴书,在书风上亦与吴书逼肖,最后更改其落款,补以伪章、伪跋,以求射利。”吴宽所书的《浣溪沙五首》并没有揭傒斯的题跋,那么揭傒斯的题跋又是谁伪造的呢?揭傒斯善楷书、行、草,朝廷典册,多出其手。传世的作品很多,如此精美的蝇头小楷绝非一般人能够模仿。

吴宽出生于1435 年,卒于1504 年,揭傒斯的生年为1274 年,卒年为1344 年,二者相隔将近两百年。揭傒斯是历史上在苏东坡《浣溪沙五首》墨迹上题跋的第一人。如按凌先生所说,作伪者为什么偏偏要以揭傒斯的名义作伪呢?

2.元末明初,《浣溪沙五首》墨迹被著名文学家顾瑛收藏

顾瑛(1310-1369),元代著名文学家。一名阿瑛,又名德辉,字仲瑛。昆山(今属江苏)人。顾瑛是一个很有个性的文人,他在元末动荡的社会环境中,傲然出世,曾逃避和谢绝多方政治力量的征辟。因其家业豪富,筑有玉山草堂,又建藏书楼“玉山佳处”,以藏古书、名画、彝鼎、古玩。顾瑛轻财好客,广集名士诗人,与杨维桢、柯九思等人往来甚多,时有诗词唱和,玉山草堂遂成诗人游宴聚会场所。时天下纷乱,顾瑛尽散家财,削发为在家僧,又于其祖茔处为身后修造生圹,名曰金粟冢,自称金粟道人。

顾瑛十分珍惜苏东坡的《浣溪沙五首》墨迹,他没有在墨迹上题跋,只是在墨迹上钤盖了“金粟道人”一印。顾瑛的生卒年为1310-1369 年,吴宽的生卒年为1435-1504 年,二者相隔一百多年。作伪者为什么选择顾瑛作伪?凌先生理应作出解释。遗憾的是,凌先生拿不出证据。

3.明代英宗在位期间,苏东坡的《浣溪沙五首》墨迹被南州武功伯徐有贞收藏

徐有贞(1407-1472),字元玉,号天全,吴县(今江苏苏州)人,系著名书法家祝允明的外祖父。宣德八年(1433)进士,授翰林编修。因谋划英宗朱祁镇复位,封南州武功伯兼华盖殿大学士,掌文渊阁事。

在徐有贞收藏《浣溪沙五首》墨迹之前,此墨宝由顾瑛收藏转为明代内府收藏,朝廷在作品上钤盖“内府宝玩”葫芦印一枚。徐有贞在《浣溪沙五首》墨迹上也未留下手迹,只钤盖了“南州武功伯家藏之宝”的印记,旨在表明这件宝物是英宗赏赐给自己的。

徐有贞的生活年代稍早于吴宽,徐有贞卒于明宪宗成化八年(1472),而吴宽正是这一年会试、廷试获第一,入翰林,授修撰。这是一个很能说明问题的实证,《浣溪沙五首》墨迹在吴宽走上仕途之日的明宪宗成化年间,正被徐有贞收藏。

从理论上讲,在吴宽第一次见到苏东坡《浣溪沙五首》墨迹之前,见到这件作品的人应该是大有人在。吴宽仿写的《浣溪沙五首》在当时既为人熟知,如按凌先生所说,吴宽身后的作伪者选择徐有贞作伪这是很容易被人识破的。换言之,作伪者更改其落款,补以伪章、伪跋,以求射利,这在当时是难站得住脚的。祝允明为书法大家,吴宽身后的人敢借其外祖父的名义作伪,这恐怕难以令人置信。

凌先生对揭傒斯、顾瑛、徐有贞等名家的题跋与钤章没作任何考证,一概视为伪跋伪章,一概断言“托名苏轼的萧藏墨迹是对吴宽《东坡词卷》的临仿之作”,恐失之草率。

4.吴宽模仿苏书的痕迹明显

凌先生在其大作中把大量的精力花在将吴宽的作品与萧藏的墨迹进行对比上,由于他的立足点是想说明托名苏轼的萧藏墨迹是依据吴宽的作品临仿,故得出了与史实相反的结论。

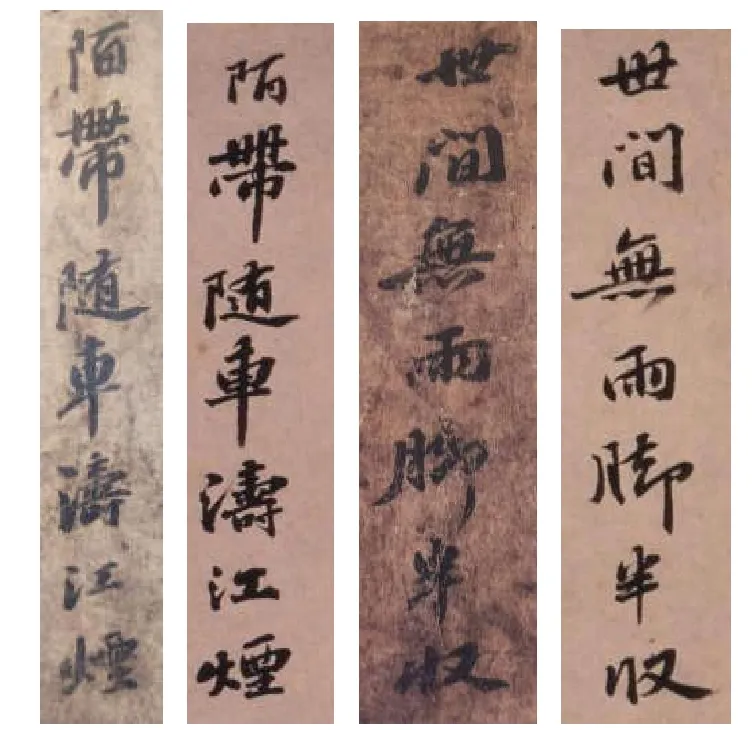

为正视听,笔者认为有必要将其比较的图例正解如下(前为东坡手书,后为吴宽字迹):

将吴宽《行书东坡词卷》的字迹与苏东坡手书进行比较,不难发现二者的差距。苏东坡手书因是一气呵成,字的笔画自然天成,其结体稍呈扁形,一看就有苏体的特征。欲得苏体的吴宽因是模仿,故字的笔画显得生涩,缺少自然灵动的神态,似是而非。如果将其单独品味,根本没有苏体的感觉。如脚、收、带、车、烟、梦、昏、晓、苏、浣、沙等字,粗看二者相似,细看则相差甚远。吴宽的用墨、用笔以及天赋等,确实与苏轼不可比。只是吴宽一生推崇苏轼书法,对其心慕手追,故与吴宽同时代的金石学家都穆褒奖其书曰:“书翰之妙,识者以为不减大苏。”

在笔者看來,萧藏墨迹不是吴宽身后的人模仿吴宽的笔迹更改其落款,托名苏轼,补以伪章、伪跋,以求射利,而是吴宽模仿萧藏苏东坡的墨迹以传后世。 萧藏墨迹上早有揭傒斯、顾瑛、徐有贞等名家的题跋与钤章,凌先生将史实完全颠倒了。

二、苏东坡《浣溪沙五首》与《黄州寒食帖》的创作时间不同,其背景具有独特性,与《太白仙诗卷》则风格相近

凌先生在其大作中将萧藏的墨迹与苏东坡的《黄州寒食帖》进行比对,认为萧藏墨迹的字体左低右高,与《黄州寒食帖》不合,故而怀疑其非苏轼手书。 凌先生看似在理的说法实则是对苏东坡的书法缺少全面系统的研究,尤其是对《浣溪沙五首》墨迹的创作背景具有独特性缺乏了解。

(一)苏东坡《浣溪沙五首》书写于天寒地冻之时,运笔不能得心应手

凌先生将《浣溪沙五首》与《黄州寒食二首》进行比对看似在理,却忽视了一个重要的元素,那就是二者的书写时间。《浣溪沙五首》书写于天寒地冻的十二月上旬,《黄州寒食二首》写于三月清明节前一日。书写时间不同,行笔自然也会不同。

在《浣溪沙五首》中,苏东坡用了“归时冰颗乱粘须”“小槽春酒冻真珠”“天寒酒色转头无”“冻吟谁伴撚髭须”“樽前诃手镊霜须”这样的词句,表明当日天气寒冷,大雪纷飞,冰冻令人难堪。试想在这样的环境中作书写字,笔墨冻结,实难得心应手,纵然是苏东坡这样的大家也难写出高水准的作品。以上提过的向迪琮于冬十月二十五日写字尚有“柳溪老人呵冻识”的说法,更何况十二月大雪纷飞之日,呵冻暖笔势在必然。

与《浣溪沙五首》书写的时间不同,《黄州寒食二首》写于春三月,天气暖和,笔墨俱佳,写字运笔能得心应手,可以随着自己的情绪想怎么写就怎么写。 凌先生将《浣溪沙五首》与《黄州寒食二首》进行比对是不科学的。

(二)苏东坡的执笔方式与众不同,且不能悬腕,故其字左秀右枯,字形体式呈倾斜状

苏东坡的执笔方式与众不同,很象今人拿硬笔写字,尤为重要的是他不能悬腕,所以苏东坡写不好榜书。稍大一点的字就感觉力不从心。故其字左秀右枯,字形体式呈倾斜状。尤其在天寒地冻之日,这种不能悬腕的执笔方式写出的字更会左低右高。

(三)苏东坡喜欢用浓墨作书写字,在天气寒冷之时,运笔更难

众所周知,苏东坡喜欢用浓墨作书写字。之所以用浓墨,是因为他经常利用研墨来构思佳句。墨汁太浓,在天气寒冷之时,运笔更难。《浣溪沙五首》的墨色颇浓,每个字看上去,灵动稍有不足。

将苏东坡执笔的方式、不能悬腕、喜好用浓墨的诸多要素通盘考虑,再把天寒地冻的特殊时段加在一起,《浣溪沙五首》墨迹与苏东坡《黄州寒食二首》稍有不同是完全可以理解的。

(四)《浣溪沙五首》墨迹与苏轼《太白仙 诗卷》风格相近

凌先生在大作中将《浣溪沙五首》中的相关字与某些作品中的字进行比对,认为《浣溪沙五首》中的字不符合他平生的写法,这种比较也是不科学的。因为苏东坡在一生中写的字变化多端,每一幅字因各自的环境、情绪不同,其结构自然不同,其点、横、竖、撇、捺便各具神态。

有趣的是,笔者曾将《浣溪沙五首》墨迹与苏轼的《太白仙诗卷》进行比对,感觉两幅作品书写的风格近似。《太白仙诗卷》中有很多字的造型也是左低右高,呈倾斜状,如:头、落、塗、朝、既、死、璃、脱、洒、崐、崙、祐、传等。《太白仙诗卷》为苏轼元祐八年(1093)所书。在传世的苏书墨迹中,书家认为《黄州寒食诗帖》和此卷最具神韵。

古今书法鉴赏家皆认为《太白仙诗卷》是苏轼最不顾及笔法、字法、章法,最率意而为的作品,但书家的性情、学养、功夫都在其中得到了完美的呈现,正所谓“无意于佳乃佳”。

《浣溪沙五首》墨迹与《太白仙诗卷》暗合,二者都饱含着自己的深情,只不过是《浣溪沙五首》墨迹字字独立而略显拘谨,看不出太大的情绪变化,但《太白仙诗卷》却是他独具面目的作品,其创作显然是处于一种波澜起伏的情绪之中。

萧藏苏轼《浣溪沙五首》墨迹(局部)

(太白仙诗卷 111×34 厘米 苏轼日本大阪市立美术馆藏)

释文:人生烛上华,光灭巧妍尽。春风绕树头,日与化工进。只知雨露贪,不闻零落近。

我昔飞骨时,惨见当涂坟。青松霭朝霞,缥缈山下村。既死明月魄,无复玻璃魂。

念此一脱洒,长啸祭昆仑。醉着鸾皇衣,星斗俯可扪。

三、《浣溪沙五首》墨迹的内容与古今流传的所有版本不同,其自注独一无二,原创作者只能是苏东坡

萧藏的墨迹之所以被吴宽、安歧等人重视,是因为其内容与通行的版本有别。笔者曾在《但令人饱我愁无——喜见苏东坡黄州<浣溪沙>五首墨迹》中作过考证,发现在现存最早的苏词版本,即南宋人傅干的《注坡词》中竟没有苏东坡的自注,就连权威的中华书局1965 年6 月第1 版的《全宋词》与上海古籍出版社2000 年5 月第1 版的《苏轼全集》词集卷一中的《浣溪沙》居然也没有苏东坡的自注。正因为如此,萧藏墨迹的珍贵是不言而喻的。

不独如此,墨迹词序“太守徐公君猷”,《全宋词》《全集》为“太守徐君猷”; 墨迹“雪大作,复作两首”,《全宋词》《全集》作“雪大作,又作二首”。

墨迹词一“雪床初下瓦跳珠”之后有自注:“京师俚语,谓霰为雪床。”《全宋词》作“雪林初下瓦疏珠”,无注;《全集》内容同墨迹,无注。

墨迹词二“小槽春酒冻真珠”,《全宋词》同;《全集》作“小槽春酒滴真珠”;墨迹在“门前轣辘使君车”后自注:“公见访时,方醉睡未起。”《全宋词》《全集》无注。墨迹词三“荐士已曾飞鹗表”,《全宋词》《全集》作“荐士已闻飞鹗表”。墨迹词四“冻吟谁伴撚髭须”,《全宋词》同,《全集》作“冻吟谁伴拈髭须”。墨迹词五“万顷风潮不记苏”,《全宋词》《全集》皆作“万顷风涛不记苏”;墨迹在“万顷风潮不记苏”后自注:“轼有田在苏州,今岁风潮荡尽。”《全宋词》《全集》皆无注。墨迹“樽前诃手镊霜须”, 《全宋词》《全集》为“樽前呵手镊霜须”。

此外,《全宋词》《全集》有“又前韵”或“又再和前韵”等字,墨迹则无。墨迹尚有落款“东坡居士轼”五个字。南宋人傅干《注坡词》将《浣溪沙》五首创作时间定于元丰五年,显然是错误的。傅干在《注坡词》中又说:“旧注云:‘公有薄田在苏,今岁为风涛荡尽。’”傅干没有见过《浣溪沙五首》墨迹,故与墨迹的自注“轼有田在苏州,今岁风潮荡尽”有异。“今岁风潮荡尽”,典型的当事人的语气,指的是作词之年,即元丰四年七月九日苏州遭受平地丈余的大风海潮。苏东坡在《书游垂虹亭》中说得清楚明白:“今岁七月九日,海风驾潮,平地丈余,荡尽无复孑遗矣。追思曩时,真一梦也。元丰四年十月二十日,黄州临皋亭夜坐书。” 垂虹亭在今江苏省吴江县东垂虹桥上,离苏州只有十多公里。

元丰四年(1081)十二月大雪,还可从当时人以下诗文中印证:孔平仲有《元丰四年十二月大雪》诗,苏东坡于元丰四年十二月作《江城子》,其序云:“大雪,有怀朱康叔使君……”又作《送牛尾狸与徐使君》诗,自注:“时大雪中。”《记梦回文二首》叙中说:“十二月二十五日,大雪始晴……”当月又作小记《书雪》说:“黄州今年大雪盈尺,吾方种麦东坡,得此,固我所喜。但舍外无薪米者,亦为之耿耿不寐,悲夫!”此小记写在《浣溪沙》五首之后,既可证《浣溪沙》五首创作于元丰四年十二月,亦可作“但令人饱我愁无”的笺注。

可见,《浣溪沙五首》墨迹的内容与古今流传的所有版本不同,其自注独一无二,原创作者只能是苏东坡。

四、汪康年迳称“苏文忠手书《浣溪沙五首》”是因为他坚信《浣溪沙五首》墨迹是苏东坡真迹,但汪康年并非认定墨迹作者是苏东坡的第一人

凌先生认定萧藏的《浣溪沙》五首墨迹不是苏东坡的手迹,故在大作中声称:“汪康年迳称‘苏文忠手书《浣溪沙五首》’,朱祖谋、龙榆生递引其说,曹树铭则以吴传荣所拓《浣溪沙五首》用于苏词笺注,但误称收于《景苏园帖》,后之学者纷从其说。过眼、收藏、鉴定过墨迹原件的如吴传荣、杨守敬、史树青等名家皆认为是苏轼真迹,今人王琳祥、曹隽平等亦撰文称是苏轼真迹,但本文认为,以上所有人的判断都是错的,萧藏墨迹其实是一件伪作。……萧藏墨迹以只得苏字之形的吴宽《行书东坡词卷》为蓝本进行临仿,居然骗过了汪康年、杨守敬、吴传荣、史树青等人,同时,也导致了朱祖谋、龙榆生、曹树铭及薛瑞生、刘尚荣等苏词笺注者的误会,讹传至今。……吴宽的《行书东坡词卷》所据苏词版本现已无从查考,但它对于苏词笺注的参考价值自是不言而喻的。在今后的苏词研究中,亟须去伪存真,谨慎引用汪康年、曹树铭的论说。”

将凌先生以上的文字梳理,分为五个层次,其一,萧藏的《浣溪沙》五首墨迹因汪康年迳称“苏文忠手书《浣溪沙五首》”而被朱祖谋、龙榆生所重视并转述。其二,因吴传荣摹刻了《浣溪沙五首》,曹树铭用其内容为苏词笺注。因曹树铭误将吴传荣摹刻的《浣溪沙五首》当成了《景苏园帖》,后之学者以讹传讹,纷从其说。其三,过眼、收藏、鉴定过墨迹原件的如吴传荣、杨守敬、史树青等名家皆认为是苏轼真迹,今人王琳祥、曹隽平等亦撰文称是苏轼真迹。其四、以上所有人的判断都是错的,萧藏墨迹其实是一件伪作。其五、在今后的苏词研究中,亟须去伪存真,谨慎引用汪康年、曹树铭的论说。

无庸讳言,凌先生是有意将萧藏的《浣溪沙》五首墨迹的承传过程斩头去尾,且将汪康年视为称萧藏的《浣溪沙》五首墨迹为“苏文忠手书《浣溪沙五首》”的第一人。亊实上,在汪康年迳称“苏文忠手书《浣溪沙五首》”之前,湖广总督张之洞已将其作为苏东坡的墨宝独自欣赏并临仿很久了。汪康年在《汪穰卿笔记》中记述自己在张之洞府中看到过《浣溪沙五首》墨迹的原文是:“在张文襄幕,见苏文忠公手书《浣溪沙五首》,‘雪林初下瓦跳珠’句,‘林’作‘床’。注:‘京师俚语,霰为雪床。’”

张之洞(1837—1909),字孝达,号香涛,晚清名臣,清代洋务派代表人物。张之洞特别喜欢苏东坡的书法,曾刻苦摹习苏体,故其字颇有苏书的韵味。张之洞在湖广总督任上,创办了自强学堂(今武汉大学前身),汪康年曾为张之洞的幕僚,并在自强书院担任编辑兼任两湖书院史学斋分教习。由于汪康年受张之洞之托为他的两个孙子授课,故有幸目睹《浣溪沙五首》墨迹的风采。

汪康年(1860—1911),字穰卿,晚年号恢伯。浙江钱塘(今杭州市)人。光绪年间进士。中国近代资产阶级改良派,报刊出版家、政论家。系张之洞的幕僚。光绪十六年(1890),他应张之洞之招,为其孙子授课。也就是说,汪康年见到苏东坡《浣溪沙五首》墨迹是在光绪十六年。

有必要在此说明,《浣溪沙五首》墨迹揭傒斯的题跋之后钤盖有“黄小园曾观”阳文印章。黄小园即黄铎,清同治六年(1867)举人。也就是说,汪康年目睹《浣溪沙五首》墨迹之时,墨迹上已有“黄小园曾观”的印章。汪康年目睹《浣溪沙五首》墨迹之后,汉阳人吴传荣自觉此墨迹的贵重,故于光绪二十九年(1903)斥巨资,将《浣溪沙五首》墨迹与揭傒斯的题跋钩摹上石,并将拓本分赠同好。

吴传荣,字筱珊,清光绪十四年(1888)戊子科举人,曾任武昌府兴国州训导。吴氏精书法,擅楷书,汉阳归元寺《藏经阁记》即由其书丹。宣统三年(1911),岁在辛亥。十二月,吴传荣携苏东坡《浣溪沙五首》墨迹拜会为避乱寓居上海的杨守敬。当杨守敬见到《浣溪沙五首》墨迹时感慨万千,当即题跋其后说:“此东坡在黄州作,诗书皆妙。辛亥嘉平月观于沪上,因题。邻苏老人,时年七十有三。”不独如此,杨守敬还应吴传荣之请,题签曰:“东坡浣溪沙五首,辛亥嘉平月,邻苏老人题。”

杨守敬(1839-1915)字惺吾,湖北宜都人。博学多才,在地理、目录版本、金石文字之学、书法、书学理论以及藏书诸方面成就巨大,一生著述达83 种之多,有“晚清民初学者第一人”的美誉。杨守敬是清代著名的书法鉴赏家。光绪十年(1884),杨守敬从日本回国,旋任黄冈县教谕,筑室藏书,名之为“邻苏园”,自号“邻苏老人”。光绪十六年(1890),杨守敬应黄冈知县杨寿昌之请,精心选刻《景苏园帖》六卷。以杨守敬自己的话说,那就是:“此余为成都杨葆初所选刻,大抵皆从旧本摹出,皆流传有绪之迹,绝少伪作,固应为苏书钜观。”并认为:“余意此帖虽后出,当为近世集苏书之冠。”

令人遗憾的是《景苏园帖》六卷内没有收录《浣溪沙五首》的墨迹,这是因《浣溪沙五首》的原件当年正在张之洞府上,杨守敬没有机会接触原作。

民国十六年(1927),吴传荣将《浣溪沙》拓本赠给当时的收藏家张仁芬,他在拓本上题签:“苏文忠公浣溪沙词墨拓,桂荪宝玩,传荣赠。”并钤“吴传荣印”一枚。吴氏在拓本上首分别标明墨迹与古今坊间刻印本的区别,并在题跋中强调:“苏文忠公《浣溪沙五首》,用硬黄笺所书,现藏敝庐。宜都杨惺吾先生题跋,称为‘诗书皆妙’。光绪癸卯春钩摹上石,俾广流传。坊本苏集无小注,‘雪床’作‘雪林’,以此证之,足证坊本之误与词句之妙。其他出入处亦多,用特标出,以俟鉴赏家之审定焉。民国十有六年,汉阳吴传荣志。”跋后钤有“传荣之印”。

张仁芬(1868-1936)字季郁,号桂荪,晚年号簠庐退叟。祖居汉阳西门外,是近代著名收藏家。吴传荣在赠给张仁芬的拓本上题跋说(墨迹)“现藏敝庐。宜都杨惺吾先生题跋,称为‘诗书皆妙’。”文字表明,杨守敬为《浣溪沙五首》墨迹题签题跋之日,《浣溪沙五首》墨迹还在吴传荣家珍藏。

二十世纪初叶,朱祖谋的《东坡乐府编年》、龙榆生的《东坡词编年笺注》相继面世,此后四十多年笺注苏词者蔚然成风,曹树铭、郑向恒、唐玲玲、薛瑞生多家皆有苏词全集注。以上名家对《浣溪沙五首》墨迹皆有记述。

清末宣统二年(1910),朱祖谋《东坡乐府编年》三卷成书。他在《浣溪沙五首》注中援引了汪康年的说法。朱祖谋(1857—1931)原名朱孝臧,字藿生,一字古微,一作古薇,号沤尹,又号彊村,浙江吴兴人。光绪九年(1883)进士,官至礼部右侍郎,因病假归作上海寓公。工倚声,为晚清四大词家之一,著作丰富。书法合颜、柳于一炉;写人物、梅花多饶逸趣。卒年七十五。著有《彊村词》。朱祖谋辞世前,以遗稿及生平校词朱墨双砚相授门生龙榆生,并吩咐说:“吾未竟之业,子其为我了之。”龙榆生秉承遗命,并作 《东坡乐府编年笺注》。龙榆生在《东坡乐府编年笺注》中也援引了汪康年的说法。

龙榆生(1902-1966),江西万载人。名沐勋,晚年以字行。在家族中行七,笺注故又自称龙七。别号忍寒居士、风雨龙吟室主、荒鸡警梦室主等。40 岁后又自署箨公。1948 年后又名元亮。20 世纪最负盛名的词学大师之一。早年师从黄侃、陈衍和朱祖谋等名师习诗词及文字音韵学,后遂终身致力于词学研究。

1974 年,曹树铭《苏东坡词》在1968 年8月修正版的基础上再版,由香港上海印书馆出版。曹树铭在校注《浣溪沙五首》时首创了“杨守敬序刻《景苏园帖》,此五首浣溪沙墨迹石刻,末字鬚俱作须”的说法,且有“东坡自注‘京师俚语,谓霰为雪床’”等记述。但他把苏轼词五的自注“今岁风潮荡尽”说成是“今荡尽”,却又让人怀疑其是否真的见过《景苏园帖》石刻。事实证明,曹树铭误将吴传荣摹刻的《浣溪沙五首》当成了杨守敬选刻的《景苏园帖》,后之笺注苏词的学者因不明曹说有误,以讹传讹,纷从其说。

凌先生以上“汪康年迳称‘苏文忠手书《浣溪沙五首》’,朱祖谋、龙榆生递引其说,曹树铭则以吴传荣所拓《浣溪沙五首》用于苏词笺注,但误称收于《景苏园帖》,居然骗过了汪康年、杨守敬、吴传荣、史树青等人,同时,也导致了朱祖谋、龙榆生、曹树铭及薛瑞生、刘尚荣等苏词笺注者的误会,讹传至今”的说法即来源如此。

五、结语

综上所述,凌先生“萧藏墨迹其实是一件伪作。……萧藏墨迹以只得苏字之形的吴宽《行书东坡词卷》为蓝本进行临仿”的结论是错误的。萧藏墨迹是吴宽仿录苏东坡《浣溪沙五首》墨迹的祖本,绝不是凌先生所说吴宽身后的人“在内容上全抄吴书”, 凌先生将史实本末倒置了。清康熙时代人安歧《墨缘汇观录》吴宽“行书苏文忠公《浣溪沙五首》,共三十一行,书法亦学苏文忠”的记述已经将吴宽书东坡词卷的来龙去脉表述得清楚明白。汪康年迳称“苏文忠手书《浣溪沙五首》”是因为他坚信《浣溪沙五首》墨迹是苏轼真迹,但汪康年并不是认定墨迹的作者是苏东坡的第一人,因为生活于康熙时代的安歧早有此说。凌先生弃安歧之说而不顾,言“汪康年迳称‘苏文忠手书《浣溪沙五首》’,朱祖谋、龙榆生递引其说”,这显然是不尊重史实的。更让人不可理喻的是,凌先生一边强调“托名苏轼的萧藏墨迹是对吴宽《东坡词卷》的临仿之作。萧藏墨迹以《东坡词卷》为蓝本,在内容上全抄吴书,在书风上亦与吴书逼肖,最后更改其落款,补以伪章、伪跋,以求射利。”但一边又说“吴宽的《行书东坡词卷》所据苏词版本现已无从查考”。如此蹩脚的考证,说明作者的立论底气多么不足。既然凌先生拿不出元明时代人揭傒斯、顾瑛、徐有贞等名家的题跋与钤章系伪造的半点证据,其结论乃无本之木,是不能让人信服的。平生最喜爱苏东坡诗词文章的吴宽眼见《浣溪沙五首》墨迹的内容比古今流传的所有版本翔实,其自注内容独一无二,故决心抄写一遍,以传后世,凌先生也承认萧藏《浣溪沙五首》墨迹“它对于苏词笺注的参考价值自是不言而喻的”,说明萧藏《浣溪沙五首》墨迹具有权威性,后世的学者不可能伪造得如此精准。

苏东坡《浣溪沙五首》墨迹自元人揭傒斯题跋之后,见者不是很多,吴宽第一次临仿将其内容弘传,虽然仅得其形;清人吴传荣将墨迹摹刻上石旨在扩大影响,借传久远。吴宽、吴传荣为弘扬苏东坡《浣溪沙五首》墨迹所作的巨大贡献功不可没,苏东坡《浣溪沙五首》墨迹作为国宝更值得有识者宝爱珍藏。

参考文献:[1]唐圭璋.全宋词[M].中华书局,1965.

[2]龙榆生.东坡乐府笺[M].香港商务印书馆, 1936.//商务印书馆,1958. //华正书局(香港),1979.

[3]曹树铭.苏东坡词[M].香港上海印书馆,1974.

[4]刘尚荣.傅干注坡词校证[M].巴蜀书社, 1993.

[5]薛瑞生.东坡词编年笺证[M].三秦出版社, 1998.

[6]邹同庆,王宗堂.苏轼词编年校注[M].中华书局,2002.

[7]李梦生.揭傒斯全集[M].上海古籍出版社,1985.

[8]汪筱舫,纂辑;王琳祥,点校.黄州赤壁集[M].华中师范大学出版社,2010.

[9]童德昭,主编;王琳祥,释文点校.景苏园帖[M].湖北美术出版社,2014.

[10]王琳祥.但令人饱我愁无——喜见苏东坡黄州〈浣溪沙〉五首墨迹[J].黄冈职业技术学院 学报,2016(5).

[11]王琳祥.国宝苏东坡黄州〈浣溪沙〉五首墨迹沉浮记[J].黄冈职业技术学院学报,2018(5).

[12]吴宽.家藏集[M].上海古籍出版社,1990.

[13]安歧.墨缘汇观录[M].上海古籍出版社, 1996.