当下的永恒

周仰

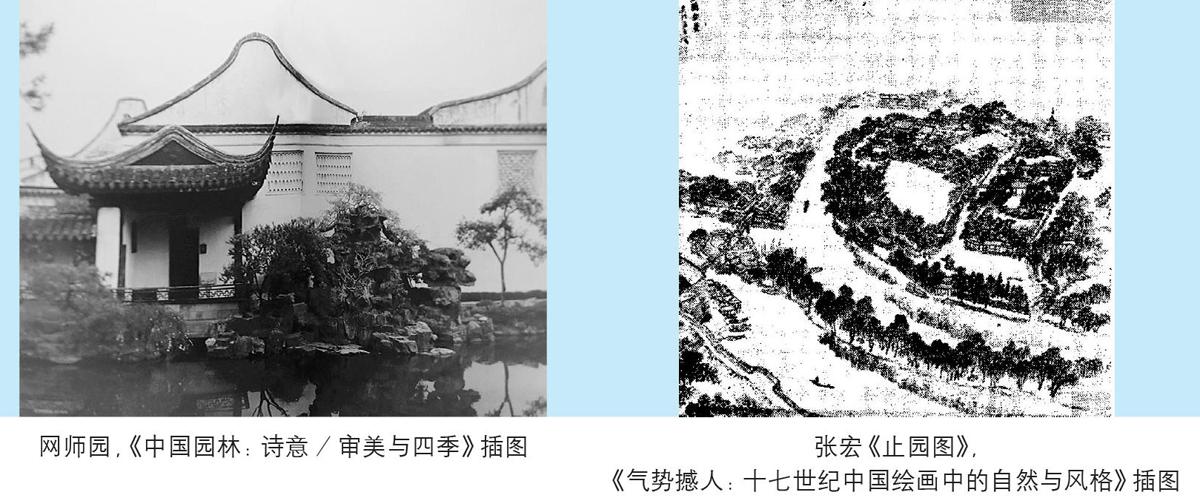

“就像一种仪式,像一个娓娓道来的故事。”彼得·内斯特鲁克(Peter Nesteruk)在文集《中国园林:诗意/审美与四季》(Chinese Gardens,中国民族文化出版社2019年)的第一部分第一篇中如此写道。这是他对于游赏中国园林过程的定义。翻开这本书的目录,一些学术化的术语,如“仪式的风景”“比较美学”“他者的园林”等,或许让人以为这是一本高深的理论专著,令人望而生畏,但实际上,静下心来进入这本二○一九年度中国“最美的书”,会发现内斯特鲁克的文字更像是随笔,这位英国学者在四季不同时间游览园林的过程中写下了即时感受和思考。

近些年,我在长期拍摄江南园林的过程中,也开始阅读各种相关的论述。在近代的中文世界,追随晚明造园家计成的脚步书写古典园林的主要是建筑师,其中佼佼者当属生于清末的童寯先生和生于民国初年的陈从周先生。二十世纪三十年代,童寯先生在上海工作期间,利用闲暇时光走访周边的古老园林并独自进行踏勘、调查、测绘、摄影和文献收集,于一九三七年完成了《江南园林志》一书。书中所使用的语言为民国时期常见的半文言风格,对于今日读者来说颇为艰涩。而在一九三六年十月,童寯先生还用英文写作了《中国园林》一文,后陆续还写过多篇英文的园林论著,虽然现今这些文章都已译成中文,但还是存在一道专业门槛。陈从周先生则集诗书画实践和园林的研究与修复于一身,一九七八年他为美国纽约大都会艺术博物馆(Metropolitan Museum of Art)设计了园林“明轩”,一九八七年设计并主持了上海豫园局部的修复工作,自一九七八年起连续书写五篇《说园》,洋洋洒洒,不仅总结和延续了前人的造园理论,还针对一些破坏园林古迹的行为提出了批判。

“造园之理,与一切艺术,无不息息相通。”陈先生在第三篇《说园》中写道。童寯先生也曾写过:“造园与绘画同理,经营位置,疏密对比,高下参差,曲折尽致。”在论述中,两位建筑大师都十分突出园林的营造,试图带我们回到设计兴建私园的古代文人的情境之中。“他的环境是一种虚构,他的生活是一种哲学,他的宇宙是一个梦想。”童寯先生在《中国园林设计》的前言中写道。这里的“他”正是指古代的园主人,然而,当年的私家园林如今已然成为文化遗产和旅游景点,园林不再可居,游园也常常摩肩接踵,实在难寻那种与世隔绝的完满快乐。因此,这些关于园林营造的经典理论在学术和实际的古迹修复领域固然重要,却还难以让今天的游人脱离导游的信口雌黄,真正进入到园林的意境之中。从这一意味上讲,彼得·内斯特鲁克的书似乎刚好填补了这个空白,让我们意识到一个生长于现代世界的游客在面对中国古典园林时,能够怎样与之对话。

《中国园林:诗意/审美与四季》中并没有透露作者的年龄,也没有附上肖像,倒是留出了更多想象的空间。翻开书,我似乎能看见一位高挑瘦削、穿着鼠灰色风衣的英国人独自漫步园林之中,斜风细雨,不改从容。内斯特鲁克是英国诺丁汉大学(University of Nottingham)批评理论博士,自二○一二年到北京语言大学任教后就没再回过英国。作为一位中国迷,无论是中国的园林、建筑、戲剧,还是当代艺术,他都有着浓厚的兴趣。除了正常的教学外,他的时间全部用在了游走和研学上。可以想象,内斯特鲁克在不同时节走进园林,长久地凝视一石一木,或伫立桥头眺望“彼岸”,或徘徊水边,寻找隐于池水底部的“另外一极”,一个遥远未知的世界,抑或是一个更接近天堂的地方。

池水,成就了园林空间中由上至下深藏不露的另外一极,这一极隐于池水的底部,又上达青天,它闪烁缥缈也亘古恒久……(《中国园林:诗意/审美与四季》,第27页)

恒久,永恒,内斯特鲁克不止一次提到这个概念,认为园林和天堂之间有着某种联系。对基督教文化下的西方人来说,所有的花园都是对伊甸园的追忆。为了人类的存续、安全与欢愉而设计建造一座园—中间有树,四周有河—这一概念明确地出现在伊甸园的故事中,并且成为西方世界的花园的参照系。不过,内斯特鲁克论述的中国园林中的天堂并不是西方上帝的花园,而是文人士大夫的理想境界,是“对世俗或市井生活的一种隐忍的批判”,也体现了园主人或儒或释或道的追求。就此意义而言,我不禁感觉西方的花园和中国的园林共用一个英文单词“garden”,对写作者、翻译者和读者来说都是困扰。当然,无论是花园还是园林,其中所流露出的人对于永恒的追求,似乎又是共通的,或许这种贯通的视角正是内斯特鲁克所提及的比较美学与文化跨界的结果,当他借助自身文化积淀观看中国园林时,我们亦可顺着他的视线,来重新观看和理解园林这一“我们的”独特文化遗产的精髓。

无疑,内斯特鲁克并不是第一位凝视中国园林的西方学者。在他之前,美国汉学家高居翰(James Cahill)亦是一个绕不过去的名字。高居翰从二十世纪七十年代起便对中国的园林绘画产生了兴趣,并持续关注与研究,就此题目多次发表演讲。二○一二年,他与两位年轻中国学者合作,将对张宏《止园图》册的论述以及对其他古代园林绘画的论述集结出版,书以“不朽的林泉”为题。读这本书时我们常常产生误解,以为高居翰讨论的就是中国园林本身,然而,若是真的以此书为指导去游赏园林,恐怕我们也犯了许多人看照片时所犯的错误—将照片当作看向世界的透明窗户,忽略媒介与实物终究有所区别。何况,中国园林与绘画的渊源并不仅仅是对象与呈现形式的关系,在古代文人的世界中,它们从根本上是一体的,事实上,晚明时期重要的造园家几乎无一例外都精通绘画,“中国园林实乃三维的中国画”。童寯先生精辟地概括道:“诗、画、园三艺术息息相关的结合,正是中国造园学说的最高成就。”然而,即便我们可以把园林和绘画理解为同一事物在不同维度中的呈现,但游园与看画终究是两种身体经验。

河水从画面下方流过,将观者留在此岸,园林则位于彼岸,属于另一个世界,由一座石桥连接。(高居翰、黄晓、刘珊珊《不朽的林泉:中国古代园林绘画》,三联书店2012年,第175页)

这是高居翰对文徵明于一五二八年绘制的一幅竖轴《为槐雨先生(王献臣)作园亭图》中画面形式的分析,却也准确地说明了观画者的体验。观看博物馆内或书中的古代园林绘画,我们与画中的园林始终隔着那薄薄的一层纸,分别处于两个世界。跨过那座石桥,走进园林之中,便是走入了画里。从童寯到内斯特鲁克,这些研究者们不约而同地留意到园林本身和现实并不是同一个世界,或者说,在园林之中,存在着一个“异质”的世界,童寯先生称之为“画的意境”,高居翰谓之“仙境”,内斯特鲁克则说“天堂”以及“当下的永恒”。我完全认同他们的说法,并不是因为他们用严密的论证说服了我,而是我在读到这些文字之前,就有了这样的顿悟时刻,从此便对“园中一日,世上千年”确信无疑。

我的顿悟来自二○一五年夏天,彼时受到阮仪三城市遗产保护基金会的邀请,让我拍摄苏州耦园。那个夏夜,我便有幸在闭园之后停留园中。坐在耦园黄石假山顶上的石凳上,等待天光消逝,我突然以前所未有的清晰看到,假山,并不是“假”的—在园林的语境中,它就是高山,因为园林并不遵循原初自然(Primary Nature)的法则,也不是用人造的山水对原初自然进行简单模仿。正如托尔金(J. R. R. Tolkien)教授在《论神话》(On Fairy-Stories)一文中论述的,神话作者创造出一个不受已知自然规律的主宰、拥有独立运转规律的次级世界(Secondary World),一个允许读者心灵进入的仙境,造园者亦创造了一个不同于现实世界的时空。古时建造园林的文人,以“造物主”的身份创造了一个理想境界,允许人亲身流连其中,寻求解脱。在园林中,解脱有许多不同的层面。

一旦忘却“园”而沉湎入“画”,他就不再感受到尘世沉浮的烦扰。(《中国园林》,收录于童寯《论园》,北京出版社2016年,第5页)

忘却世间的烦恼,这是从造园者到如今的游园者能在园林中寻到的第一层解脱。中国文化批评家朱大可在一篇文章中指出,几乎所有江南园林都是由古代高中级文官(现职或退休)所营造,其中透露出自我分裂的智慧,“在朝廷或地方衙门的权力中心,话语围绕专制国家主义理念展开,而在园林式家居里,话语却鲜明地转向道家”,将朝堂和家园这两种空间截然分开,这是文人维持心灵平衡的方式。依照淡泊高远的山水画审美标准来营造园林,将纷乱的时局关在门外,园主人便在园林中实现了出世的梦想。时过境迁,如今的江南园林不再私密,但游园者只要不是跟着团队走马观花,也总能寻到僻静之处,可供片刻走神,忘却园墙之外以及手机之内的烦恼。

除了逃避过去或者现代的“真实生活”的困扰,园林还提供了更重要的一种解脱:从人类的必死命运中解脱。“最后,还有最古老、最深层的渴望,即终极的解脱:从死亡中解脱。”托尔金教授如此论述神话故事的意义,“神话故事的抚慰,是皆大欢喜结局的喜悦……在其神话—或者说异质世界(otherworld)—的情境中,这是一种突如其来、奇迹般的恩典:人们从不指望它会发生。它并不否认灾难、悲伤和失败的存在:这些可能性对于解脱的喜悦来说必不可少;但它拒绝(你可以说罔顾现实证据)普遍的终极溃败,因此它是一种福音,让人一窥那种喜悦(joy),那种超越现实世界局限的喜悦,不禁让人潸然泪下”(《论神话》)。园林正是这样一种“异质世界”,在其中,我们能找到从死亡解脱的可能性。毕竟,正是在园林里,杜丽娘梦见了爱情,于是“情不知所起,一往而深。生者可以死,死可以生”。杜丽娘的起死回生不正是托尔金所论述的奇迹结局吗?园林的情境让我们满怀欢喜地接受了这种罔顾现实规律的美好转折。

我们不愿承认自己的死亡,所以缔造了一个永恒的国度,一个我们死后生活的天堂。但这片净土真的存在吗?离开尘世就是结束吗?人们的意愿再次体现在园林里,它预见了我们死后的生活,在此我们自己营造一个梦园,拒绝走向时间的尽头。(《中国园林:诗意/审美与四季》,第163页)

“离开尘世就是结束吗?”内斯特鲁克在四季的园林中冥想,那么对于死亡,我们到底惧怕些什么?或许,与其说我们惧怕结束,不如说死亡因未知而恐怖,于是我们无论如何要抓住一些确定性,一面渴望逃脱必死的命运,一面又寄希望于死后还有一个永生的天堂。只是今时今日,对鬼神或者上帝的信仰已让位于科学实证,天堂的永生也因无人相信而益发缥缈。我等肉体凡胎终究难以抵达真正的天堂,而园林却实实在在存在于物理空间,包围着我们的身体。融入园林之中,“在那里时间是静止的,就好像我们活在此刻排除杂念感受到的永生……园林成了此刻永生到天堂永生的桥梁”。“此刻永生”(the Eternal Present),书中时而又译作“当下的永恒”,这是内斯特鲁克创造的独特概念,在他看来,园林作为人造之物,实际还并不是那个真正的天堂,却因为其抚慰心灵的力量,仿佛“永恒开启了一扇通往凡间的窗”,与真正的天堂形成了平行的关系。

要怎样理解这充满哲思的“当下的永恒”?我忍不住在托尔金的文学中寻找类比:当凡人步入精灵在中洲大地建造的那些秘密国度,受到强大魔法的保护,极尽自然之美,“他感觉自己像是步入一扇落地长窗,俯瞰着一个早已消失的世界。有道光笼罩着它,他自己的语言对此难以名状。他所见的一切都是线条优美、恰如其分,那些形状都鲜明得仿佛事先构思成熟、在他解下布条睁眼的瞬间绘成,却又古老得仿佛自古存续至今。他眼中所见尽是他原本熟知的颜色,金黄、雪白、蔚蓝、翠绿,但它们是那样鲜艳、耀眼,他仿佛这一刻才第一次看见这些颜色,并为它们取下崭新又美妙的名称。在这里,没有人会在冬天时哀悼已逝的夏天或春天。大地所生长的一切,没有瑕疵,没有疾病,没有畸形”。(托尔金《魔戒:魔戒同盟》[The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring],邓嘉宛等译,上海人民出版社2014年,第502-503页)对于疲惫的、意外进入这样国度的凡人来说,此处无异于天堂,但这里并不是海的另一边众神居住的不死之地,因此,这样纯净美好的地方也终不能逃脱邪恶的战火,或随精灵离开而荒芜,正如园林必然毁于战乱,或因人去楼空而成为废墟。

“虽由人作,宛自天开”,明代造园家计成在《园冶》中写下的格言,如果从“当下的永恒”这个视角来看,或许也可以反过来说,“虽似天开,实由人作”。可以说,如何在这人造的理想境界中感受那份永恒,便是内斯特鲁克这些游园笔记给我们带来的思维练习。试着去相信石头中若隐若现的神性,或者相信石桥和走廊会将我们引向一个彼岸,哪怕就像我们在阅读神话故事时采用的“文学上的相信”(literary belief)—为了欣赏文学作品暂时放下已知自然规律并接受故事中魔法的存在—我们也能在中国园林中获得一次心灵上的洗礼。而若是足夠幸运,或许我们都能在园林中遇见顿悟的时刻,如阳光突然照到水中央的一簇植物上,或者暮光将逝,一尾鲤鱼消失在深潭……在这样的时刻,我们突然亦如内斯特鲁克那样,“参透历史甚至是人类的死亡和局限……在不知不觉间走进那片天堂”。

每个人都可以从自己的内心找到和永恒的一丝联系,那是我们内心对此刻身处园林感受到的短暂永恒感的体现,仿佛我们就活在永恒中。当下就是永恒。(《中国园林:诗意/审美与四季》,第206页)

如果说园林是连接尘世与天堂的桥梁,那么相信“当下的永恒”,或许也会是我们通向真正永恒信仰的道路。在那个时刻,是否正如内斯特鲁克所写的那样:“踏上石阶,穿过那片水源,遥想水中映射的那片夜空,死亡也许并没那么可怕,不过就是我非我,他非他。”