后现代语境下《被光抓走的人》叙事策略研究

徐紫嫣 关梅

摘 要:电影是一门叙事的艺术,其创作中的叙事手段对题材和主题的表达产生重要影响。随着后现代电影的不断发展,各类后现代主义的故事解构和叙事手段也不断发展和丰富起来。后现代主义电影往往采用碎片化的叙事手段代替传统的线性叙事,从而产生一加一大于二的效果。影片通过非线性叙事方式,表达了对于爱情的独特理解,同时对現实生活中的情感进行了深刻的反思。

关键词:后现代;解构主义;非线性叙事;被光抓走的人

后现代主义兴起于“二战”之后,是与现代主义相比较而产生的一种新型的文化思潮。随着时代的发展,后现代主义逐渐融入电影中,成为不可取代的一种表现形式。随着信息技术的发展,人们开始对自身有了更多的思考与认识,在这样的社会背景下,后现代主义思潮推翻传统的旗帜应运而生。电影《被光抓走的人》(如图1)通过非线性叙事方式,表达了对于爱情的独特理解,同时对现实生活中的情感进行了深刻的反思。

一、后现代解构主义

(一)不确定中的解构

后现代中的解构是一种不确定中的解构,是对社会、制度、规章以及人生意义的解构,充满了不确定性。这使得人们从多个维度来看待万事万物,推崇反传统的人性化,表达强烈的个人风格与色彩。《被光抓走的人》通过四个故事的讲述,表达了对于爱情这一人类永恒话题的思考与理解,体现了对于存在的合法性、生存的合理性以及精神的依赖性的解构。面对不同的生活状态,人们对于爱表现出不同的表达形式。武文学与妻子人到中年,面对生活中的诸多不如意产生了中年危机,光的出现让他们重新认识自己、认清爱情;青年人李楠遇到丈夫出轨,对于爱情产生了质疑,在最终得知真相后学会放下;叛逆女孩刘佳一面对爱情选择勇往直前,不顾父母的反对与男朋友结婚,却在光出现后怀疑自己的感情,但最终选择了相信爱情;筷子一直无法直视自己的内心世界,却在一次次的挣扎中正视了自己的情感。在这四段故事中,爱情存在不同的理解,那些被光抓走的人是有爱情的人,那些没有被光抓走的人就真的没有爱情吗?显然,这里的光并不是一道抓走相爱之人的光,而是一道“审判”爱情的光。这道光让我们明白,在纷繁复杂的社会里,人们有时会被一些东西所蒙蔽,我们拼命证明爱情,但是爱情是不需要被证明的,只有我们自己才能够决定什么才是自己的爱情。

(二)两性关系中的解构

后现代中的两性解构,解构的是一种后现代的性别,是一种两性情感原则的消解。解构论通过差异来解拆结构,消解传统的哲学概念中的范畴体系和认知框架,寻求两性关系意义的差异性、不确定性和多元性。通过对传统两性关系的解构来重建两性关系,力图达到理论与现实相契合的最佳状态,从而在认知的层面革新人们对于两性关系的认识。在后现代的影片中,性成为公开的话题,冲击着传统的观念。而后现代影片对于情感的理解,也体现出女性在两性关系地位上的变化。在影片《被光抓走的人》中,导演所表达的女性主义并不是单纯地张扬女权,而是一种现实中的两性平等。从影片的叙事逻辑来看,男女关系从破裂走向理解和包容。例如,武文学和妻子遇到中年危机,妻子张燕并不是一味隐忍,而是向女儿朋友的爸爸倾诉衷肠,在美术馆的交流会和与小涵老师的见面让武文学看清了自我并正视自我。又如,敢爱敢恨的何晓芬认定自己与胡建斌是有爱情的,当得知胡建斌车祸丧生时,她依旧认定自己和胡建斌是有爱情的,并像“妻子”一样主动交丧葬费。再如,光出现后刘佳一觉得自己和男朋友没有爱情,但是男朋友为此跳楼后她明白了爱情的真谛。时代的变迁使得传统的两性观念被不断颠覆,并且还在演绎着新的“后现代”性关系的变化。例如,筷子一直压抑自己对于秦山的情感。当秦山失踪,筷子对于秦山的情感慢慢显露出来,他拿走了自己送的电动牙刷,这个微小的细节实则是筷子对秦山情感的外化,是一种更加包容的两性关系的表达。

二、后现代叙事策略

后现代主义电影叙事通过对话语的重新组合与拼贴,将故事序列和功能进行整合,以独特的叙事视角和叙事代码,把相关的符号作用其中,获得独特的意义,实现叙事形式与叙事语境的融合,从而呈现出独特的后现代电影叙事话语特征。《被光抓走的人》运用四条线索展开故事,影片中的故事虽然破碎,但是每一个故事都能够概括出一条基本的情节。通过故事情节的发展把故事切成若干片段,在叙事的过程中通过碎片化的形式,按照故事的进程前后分布,使之形成一个完整的叙事逻辑。虽然表面上看起来支离破碎,完全颠覆了传统叙事性影片的线性物理时间,但观众还是可以通过叙事话语特征,了解其中蕴含的道理。

(一)非线性叙事

非线性的叙事结构,打破了叙事上的因果关系,追求一种“破碎”的美感。电影的叙事结构是缀合式的团块结构,这种结构在整体上没有连贯性的中心情节,而是通过几个互无关联的故事片段连缀而形成。在《被光抓走的人》中,导演选择通过孤立的、片段的、非连续性的经验与印象讲述生活,让孤立的个体产生强大的内在逻辑,从而产生一种强大的叙事凝聚力。在白光出现后,武文学和张燕这对外人羡慕的模范夫妻,实则出现了感情危机;刘佳一也因为自己和男朋友没有被光带走,而对两人之间的情感产生了质疑;筷子也在因为光照的出现开始正视自己的内心。

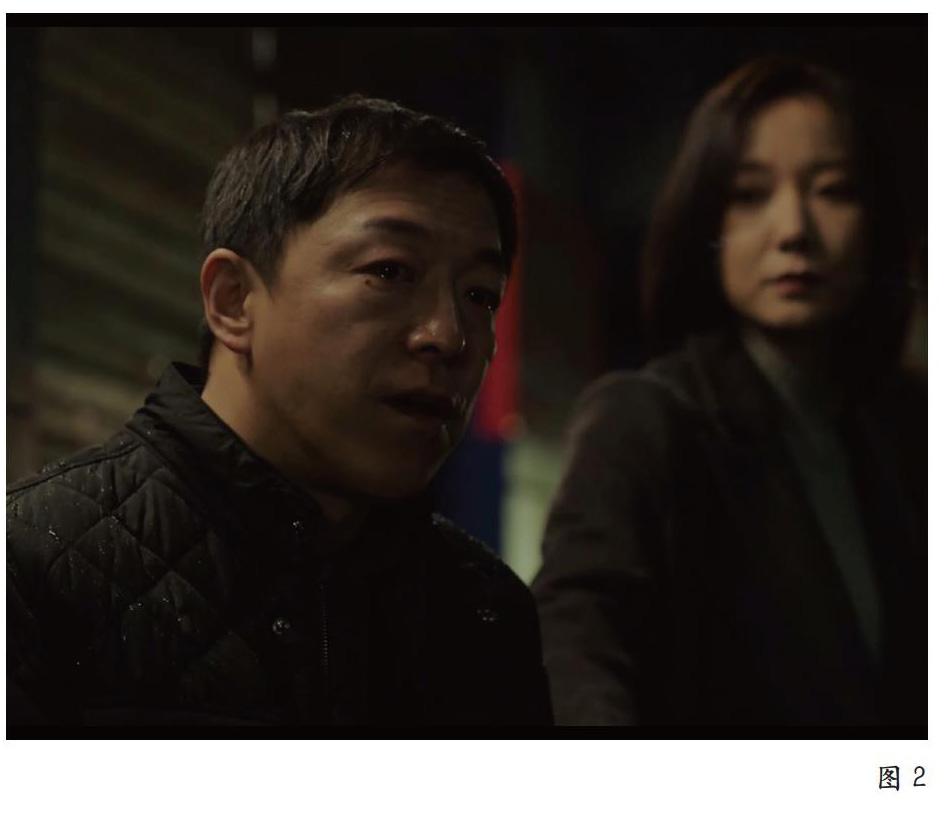

影片中,三段采访在不经意间拉近了电影本身与观众之间的距离,并且更好地塑造了剧中人物。这种个性化的叙事方式具有强烈的个人风格,采访的出现既能够抛出问题让观众思考,又能够解释剧中人物的心理活动与情感变化,从而在碎片化的电影叙事中增强真实感。例如,当问道“你觉得爱情是什么”的时候,所有的受访者都说出了自己内心的真实想法,这也给观众留下了一个思考的空间。而李楠却选择了沉默(如图2),因为在李楠的情感深处存在着一个更深的质疑——是不是只有将爱情的定义理清,才能够拥有真正的爱情。这也为后来她和“小三”去找胡建平埋下了伏笔。又如,第三次采访时,当武文学被问“你觉得爱情是什么”时,他说:“这道光不会给我们任何的答案,它只会考验我们,照见了我们内心的投影,让我们真正地认识自己,然后好好地活下去。”从中我们可以体味出在这场“实验”中,武文学认识到爱情根本无法被定义,能做的唯有接受爱情的平凡,而不是用谎言否定爱情的平凡。

(二)后现代叙事中的回环与反复

回环是一种特定的电影组合方式。影片在表达特定的情义的同时,展现出一种回环往复的美的修辞,形成了开端-发展-高潮-结局/开端的形式。在影片《被光抓走的人》中,武文学、李楠、刘佳一、筷子最后终于明白了什么是爱情,他们终于不再感到犹豫和彷徨。当整个故事接近尾声时,武文学在楼下看到了失恋的女儿(如图3),青春期的女儿还不懂得爱情的真谛,想要通过改变自己使男友回心转意。这时,故事仿佛进入了又一个轮回,一代代的人们寻找着爱情的真谛,可是一代代的人又会被爱情所困。影片的结局与开端的契合使影片演变成一个曲线的叙事,寻找何为爱情的真谛成为一个运转不息的圆,曲线叙事不间断地继续,没有尽头。

反复,是一种表达强烈情感的修辞手法,而运用于电影中能够更好地放大焦点,着重强调事物中的各种细节。在《被光抓走的人》中,不同故事之间的相互交错,频繁而往复不断地将观众收集到的影片信息打乱,使得观众在似懂非懂的状态下体味影片中人物复杂的心理变化。也正是这种反复,使得观众在碎片化的叙事中找到四条故事线的共同时间点,使光照成为一个所有剧中人都经历的永恒瞬间。例如,李楠在民政局们口等出轨的丈夫前来离婚,她看到了在民政局门口争吵的刘佳一一家,这时的她对爱情心灰意冷,冷眼旁观这一家人的闹剧。当李楠在出租车车上的时候,那道光出现了,随之发生车祸,而正在一旁要钱的筷子也经历了光照,同时画面一转,在天台刘家人也经历了光照,其父母被带走。非线性叙事使得场景与场景之间、事件与事件之间,产生一种时空的统一感和间接的因果联系。虽是不同的时间、不同的人物关系,但其中有着千丝万缕的联系,留给观众自行体味。

三、后现代的裂变与重塑

法国电影理论家马尔丹认为,电影艺术从格里菲斯到埃森斯坦逐渐被创造出来,并趋于精准,而后又从雷诺阿到安东尼奥尼重新被简化。在这个过程中,语言与情感迅速地发生裂变和重塑,而对于《被光抓走的人》来说,裂变的是爱情的精神;重塑的是对爱情的信仰。

(一)裂变

影片没有正面触及现实生活中的诸多黑暗,而是用一种迂回的方式进行形象表达。光的出现给影片蒙上了奇幻的色彩,使得现实变得非真实化,但创作者却是在用一种戏谑的方式展现着真实的社会。白光带走了相爱的人,留下来的人是一群被爱抛弃的可怜人。李楠从一开始对丈夫的痛恨,到最后的理解,在她揣摩愛情的过程中,也回顾了自己在爱情中所犯下的错误。直到最后,她才领悟自己的丈夫早就消解了对于爱情观念执着的探究,所以她才说出那句“他什么都爱,也什么都不爱”。真相如同炮弹一般,震碎了人类在爱情中相互信任的基础,冲击着人在道德以及法理上的稳定共识,使得爱情无法被定义。

(二)重塑

在影片中,武文学和妻子是这个社会中千千万万个普通夫妻的缩影,他们曾经因为爱情而走到一起,但光的出现使他们再也找不到那块藏在心里的遮羞布,因为他们早已经没有了往日的情感回应。爱情本是人们组建家庭的起源,却无法成为家庭延续下去的粘合剂。但爱情不应在相互欺骗的谎言中沉沦,而是需要另一种真相来拯救被击溃的家庭。当武文学放弃了充满棱角的执念,回到家中与妻子一同做晚餐时,爱情就在这点滴之中被重新成就。这才是最质朴的生命情感。《被光抓走的人》一方面用真相击碎了人们对于爱情的浪漫主义幻想,另一方面又温柔地挽回人们对于爱情的现实主义期盼。这不是对爱情真相的一种否定,而是在爱情的裂变中,重塑了爱情,即爱情是无法被定义的,也没有一个固定的属性形态,它可能是某一个瞬间、某一个时间段里,个体间相互回应的生命情感。

参考文献:

[1]袁道武.中国当代女性电影的人格塑形与叙事策略——以《嘉年华》《找到你》《宝贝儿》为例[J].艺术探索,2019(5):109-114.

[2]李苗苗.《了不起的盖茨比》电影叙事策略分析[J].新闻研究导刊,2019(12):134+137.

[3]开力.从《黑书》谈电影叙事对身份的建构与解构[J].当代电影,2019(6):141-143.

[4]李振礼.现实题材电影的底层叙事策略研究[D].曲阜:曲阜师范大学,2018.

[5]郭瑶.浅谈电影中的后现代主义特征[D].石家庄:河北大学,2016.

[6]蓝凡.后现代电影的叙事转身[J].艺术百家,2015(4):94-103.

[7]邱路.后现代叙述狂欢——解析影片《记忆碎片》叙事策略的修辞格运用[J].电影评介,2011(11):62-64.

[8]吴玲玲.中国近期后现代电影叙事[D].南京:东南大学,2006.

作者简介:徐紫嫣,江苏师范大学传媒与影视学院硕士研究生。

关梅,博士,江苏师范大学传媒与影视学院副教授。

编辑:雷雪