“人伦日用”内涵下的明代男子巾类造型艺术

赵千菁, 贾琦

(武汉纺织大学 服装学院,湖北 武汉 430074)

巾使用历史最早可追溯到商周时期,至明代,扎巾的风尚形成,佩戴者上至帝王皇子,下至庶民。巾的种类丰富,其中仅男子巾类就达百余种之多,有详细记载的也有六七十种。就目前学术界而言,一般将明代男子巾类放置在首服的大环境下论述,且内容较为概括。文中通过图像类型分析、例证比较,以及贤者理论、文人著说等文献资料的整理,将明代男子巾类的造型做出详尽分类,并将其置于“人伦日用”内涵下进行讨论,更为深入地分析、认识中国古代的首服造型艺术。

1 “人伦日用”内涵概述

“人伦日用”为中国伦理思想史用语。《说文》中“伦”有作为“道”的解释,放置在人类关系语境中,解释为人际关系按照次序各有其道德要求。“人伦日用”的明确提出最早应见于宋代朱熹的《论语集注》:“道在人伦日用之所当行者是也。”结合《说文》的解释,这句话可以理解为“道”在“人”“伦”“日用”三者中起指引作用。明代时社会经济领域出现资本主义萌芽,市民阶层扩大,思想领域相应地出现解放潮流,“人伦日用”思想理论视野更加开阔。泰州学派王艮论述“人伦日用”思想时提出“百姓日用即道”的命题,即认为百姓日用日常便是世间最高的“道”;明代李贽同样主张“穿衣吃饭,即是人伦物理”,所强调的内容实质也是百姓生活日常。《伦理学大辞典》中对“人伦日用”的定义为:“道德贯串于日常的事事物物之中”[1]。

现代学术界集合古代思想和现代解释,丰富了“人伦日用”的涵盖内容。“人伦日用”指在传统生活中,百姓自觉地将道德观念和道德规范系统贯彻于日常生活的方方面面,内化于日常生活之中,并使其引导自身思维方式和价值观念[2]。

2 明代男子巾类造型分类及其特点

笔者基于明时官修著述、硕儒笔记文集、明代墓葬出土实物,以及关于明代人物的传世画作等进行文字、图像的分析整理,得出明代巾类根据正面造型轮廓呈现效果大致可分随型、型、型、型、型,且具有均衡和谐、造型简洁的特点。

2.1 随型

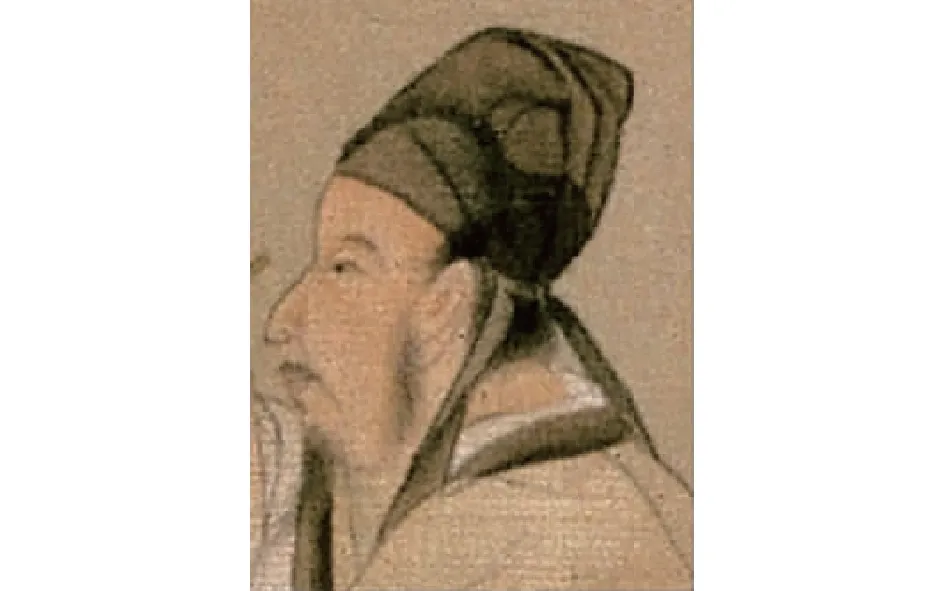

随型巾类即造型随着系扎状态而发生变化,形态较软塌,明初期全国通行的网巾是典型的随型巾类。网巾通常用黑色丝绳、马尾或者棕丝编成,北京定陵出土的文物中就有生丝编织的素网巾,图1[3]为生丝网巾的复制品。图2[4]为明代崇祯年间《天工开物》刻本中戴网巾的农民画像,对多数劳动人民而言,佩戴网巾的目的是工作时更为便利。此外有放置于巾帽下用以敛发的网巾,朝服、官服戴纱帽时,笼巾下会加网巾。图3为现馆藏于台北故宫博物院明代仇英绘制《汉宫春晓图》中的宫廷画师,可以较为清晰的看到画师纱帽笼巾下的发髻用网巾束起。随型巾类除全国定式的网巾,还有结巾。图4为现馆藏于台北故宫博物院明代仇英作扇面画《花颜游骑图》中的人物,图中杂役系扎的结巾就是用方帛裹头系扎在脑后。另外舞乐者束发的包巾、幅巾等都是随型一类。

图1 生丝网巾

图2 网巾Fig.2 Net towel

图3 纱帽下的网巾Fig.3 Net towel under the yarn cap

图4 结巾Fig.4 Knotted towel

图5 戴四方平定巾的士人Fig.5 Scholars wearing a square flat towel

图6 明代前期戴笼巾的杨洪像Fig.6 YANG Hongxiang wearing a cage towel in the early Ming Dynasty

图7 戴飘飘巾的徐渭Fig.7 XU Wei wearing a floating towel

图8 戴万字巾的王心渠Fig.8 WANG Xinqu wearing a "Wan" Figure towel

图9 戴万字巾的明末吴氏先祖Fig.9 WU's ancestors with a "Wan" Figure towel in the late Ming Dynasty

图10 头戴乌纱折角向上巾的明成祖像Fig.10 Ming Chengzu wearing black yarn towel folding angles up

图11 头戴金貂巾的戏剧人物Fig.11 Drama characters wearing a mink towel

2.6 明代男子巾类的造型特点

明代男子巾类造型大致有两个特征。①均衡和谐。明代男子巾类外形结构皆表现出左右对称的特征,笔者认为其遵循了中国传统文化中儒家“尚中对称”原则,与中国传统建筑风格一脉相承,譬如都城组群、官式寺庙等建筑都以中轴线贯穿南北,成左右相对的严谨布局。②造型简洁。明代男子巾类造型一般在正面、 侧面有变化,轮廓多以直线或折线为主,巾顶辅有曲线相衬。

3 “人伦日用”内涵下的明代男子巾类造型理念形成与艺术体现

3.1 重复性造物思维和具体表现

重复性思维与实践在“人伦日用”中占核心地位,尤其在普通百姓的日常生活中。普通百姓的思维变化极其缓慢,更趋向于保守,于是在某一时期产生的创造性思维活动会在之后的生活中被百姓自发地重复实践[9]。但“重复”并不意味着一味的效仿,也绝不只是物质结构的简单延续,而是历史对一整套生活制度和文化习性的选择[10]。

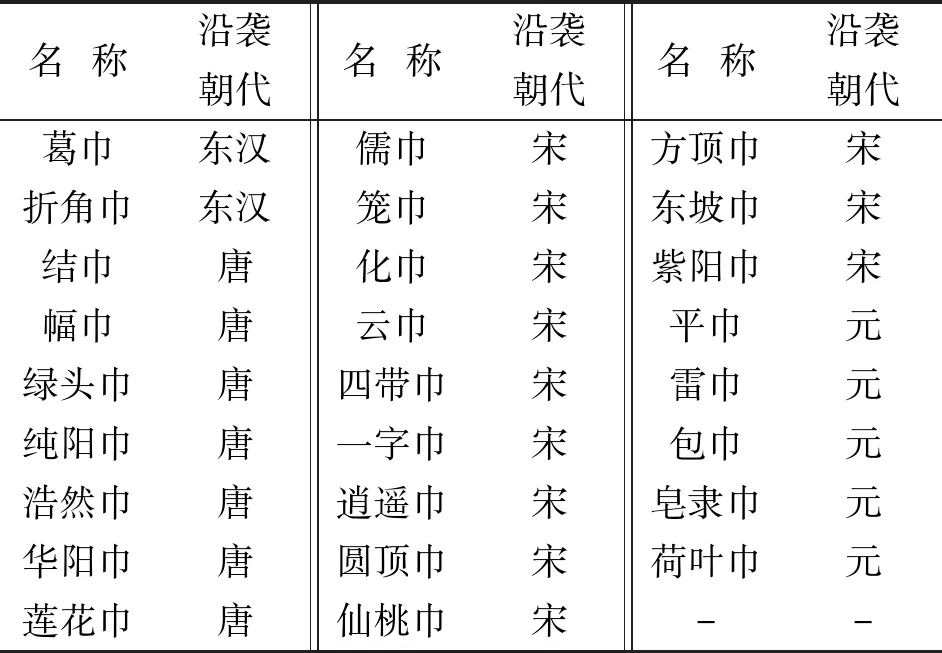

明代建国之时统治者对元代体制并不认同,认为游牧民族是蛮夷之族,不知理,不知丑。洪武元年明太祖诏令“复衣冠如唐制”[11],这里的“唐制”并不特指唐代,实际上囊括了历史上中原地区汉族所建的王朝。这时的上层阶级被自发继承的世代传统、经验、规则等左右,厘定服饰形制时自觉以前朝的服饰为蓝本,即使是巾服这样作为日常使用的小物件也不例外。从明代各著述、文集的记载中也能明确了解到前朝服饰制度、风格在明代的延续。明代的结巾在唐代武则天统治时期便已出现,浩然巾相传因唐代孟浩然长戴而得名,貂蝉笼巾实际承袭的是宋代朝服头饰,明代士人所戴软体儒巾自宋代就有隐士文人佩戴,东坡巾相传是因宋代苏东坡首戴此巾而命名,皂隶巾的造型原是仿制元代卿大夫冠饰样式,雷巾在元代就已出现等。基于《中国衣冠服饰大辞典》[12]对明代男子巾类造型承袭朝代进行归纳,具体见表1。

表1 明代男子巾类造型承袭朝代

Tab.1 Summarization of the shapes of men's towels in the Ming Dynasty along the dynasties

名称沿袭朝代名称沿袭朝代名称沿袭朝代葛巾东汉儒巾宋方顶巾宋折角巾东汉笼巾宋东坡巾宋结巾唐化巾宋紫阳巾宋幅巾唐云巾宋平巾元绿头巾唐四带巾宋雷巾元纯阳巾唐一字巾宋包巾元浩然巾唐逍遥巾宋皂隶巾元华阳巾唐圆顶巾宋荷叶巾元莲花巾唐仙桃巾宋--

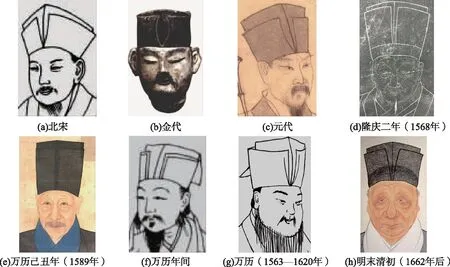

市民阶层的大众文化作为一种表述日常生活并受到大众消费市场制约的文化种类,不可避免地受到重复性思维的影响[13]。以明朝士人、儒生喜爱的东坡巾为例,不同时期的东坡巾如图12所示。

图12(a)[14]为北宋刘松年《会昌老九图》中戴东坡巾的士人,图12(b)[15]为金代戴东坡巾的陶俑,图12 (c)[16]为元代赵孟頫所画的戴东坡巾的东坡像。从上述明代男子佩戴巾类的图像看,巾式都为里外两层,内层即实际巾身,一般做得比较高,外层略矮,且正前方中部不缝合,形成开口,整个巾身前后左右各折一角,呈四方形。明沈德符也在《万历野获编》记录到:“古来用物,至今犹系其人者……帻之四面垫角者,名东坡巾”[17]。但明代巾身造型略有变化。图12(d)为藏于常熟碑刻博物馆中明隆庆二年《归氏四世像赞》,石刻像头戴东坡巾,其中巾身增加布帛底部结构。图12 (e)为民间私人收藏的传世画处士栢塘陈公像,陈公佩戴的东坡巾更高,更瘦长,正前方中部开口更小。明代后期东坡巾巾身略有缩短,巾后有一纱帛下垂,图12 (f)[15]为明代刻本插图中戴此形东坡巾的士人形象。成书于万历1563—1620年间的《三才图会》中也有更为清晰的东坡巾巾身后缀纱帛的结构示意图,具体见图12(g)[18]。依据图12(h)所示现藏于义乌博物馆的明末清初庶民像来看,东坡巾巾式又与前朝造型如出一辙。画像创作一般是在画店或雇主家中面对真人写生,碑刻也是以雇主本人形象做参照,创作者对作品服饰造型的表现效果极大程度上取决于雇主本人的审美水平,艺术家或手工艺者被消费市场的百姓固有审美影响,因而创作内容也模式化、程式化。明代末期巾式与前朝造型极似也从侧面证实大众文化仅停留在自娱的水平,没能推动首服审美文化的前进。

图12 不同时期的东坡巾Fig.12 Dongpo towels in different periods

3.2 有序与失序的等级格局

传统礼乐文明社会中,“礼”以日常生活为主要作用场域,将标志等级、身份、权利的礼乐制度形成社会风俗作用到“人伦日用”中,“人伦日用”包涵的价值观念、文化内涵以及其物化表现都呈现秩序化趋向,同时,为确保社会秩序稳定还利用了社会舆论甚至法律意义的刑罚。这种“生活政治”[19]的做法,使人们从政治中的权力分配、等级秩序来理解日常生活。明代社会风气的变化分为3个阶段:①洪武至宣德(1368—1435年)的明初期,是“俭朴淳厚”“贵贱有序”的严禁社会;②正统至正德(1463—1521年)的明中期“浑厚之风少衰”,社会风气渐趋奢靡;③嘉靖至崇祯(1522—1644年)的明末时期“华侈相高”“僭越违式”的社会[20]。

从服装的消费史角度出发,可以把“明代前期”定在成化1465年以前,当时官民、士庶之间的服饰等级差异显而易见,并且通过单一的服饰定制能够体现,文中2.2节提到明初期全国颁行的网巾、四方平定巾就是客观反映,许多地方志的风俗部分也有记载。如万历年间的《新昌县志》中记录:“成化以前,平民不论贫富,皆遵国制,顶平定巾……”[21]再如嘉靖年间《江阴县志》中记录:“服布素,老者穿紫花布长衫,戴平头巾”[22]。明代男子巾类均衡和谐的造型特点既凸显风格的整齐划一与稳定,又折射出社会安详、可控的现象。

明中期正统至正德年间服饰变化周期开始缩短,人们追新求异,逐渐不服从于场合的需要与等级的限制。随着经济发展,物质原料、生产技术条件有所提升,市场力量也开始发挥作用。明初构建的“秩序”理想蓝图受到冲击,正统至正德年间禁奢令增至60条,如成化四年二月颁布的《禁约奢僭例》,弘治一年五月颁布的《申明禁约民间服饰奢僭例》。禁奢令增多也说明这一秩序混乱的情况备受政府关注,而市民却并不以为意,不仅式样上逐渐喜好宽大,服饰用料也开始崇尚奢侈华丽,即使经济拮据也要竭力追求。《余姚江南徐氏宗谱》所附《援古证今》长文中援古部分有描写正德元年有庶民老少见到戴高四寸(约13 cm)东坡巾的人显出惊奇,觉得闻所未闻的情形。明代中期的服饰违制现象严重,逐渐失控,另一方面可认为服饰处于纷乱动荡状态,且在各阶层具有普遍性。

明后期,富贾商人试图通过财富改变社会地位,在服饰上极其有力的动作更是带动了庶民阶层、贱民人群,甚至波及到上层社会人士。社会阶级分层原作为社会秩序的有力支撑,在这时已变为社会乱序的冲击对象,如明后期世人佩戴忠靖巾的情况。图13是现藏于孔子博物馆嘉靖时期制定的品官平常所戴忠靖巾样式。在京城允许七品以上官员及八品以上翰林院、国子监、行人司,在外允许地方官及各府堂官、州县正堂儒学教官佩戴,其余百姓不能滥用,但嘉靖后期末教九流、武士驿官也争先佩戴,处于社会下层的农民、手工业者等也认为带巾显得高贵而文雅,对文人士大夫进行追逐与模仿。嘉靖《广平府志》中风俗篇记载,儒生、学子因艳羡忠靖巾美观大方的造型,又想与杂流、武弁等奴仆有所区分,便在其基础上设计出巾身两侧用金线或青绒线盘曲作云状图案装饰、造型更简洁的凌云巾,凌云巾如图14[23]所示。服饰着装的尊卑差距逐渐缩小,上层阶级为维护阶级差异利用自身的权力话语体系进行干预,即对当时不分贵贱的日用巾类服用状态加以评说、贬斥。如《泉州府志》卷三中提及的“唐巾、晋巾……炫然摇曳于都市,古所谓服妖也”[23]。顾起元认为唐巾、汉巾等是“殊形诡制”。唐巾、汉巾、晋巾并不是唐、汉、晋式巾子,百姓只是借朝代名称彰显自己的风雅审美。而士人阶层通过评述、批判下层阶级对于巾类外形的世俗审美,将其议为“妖”,试图展现自我阶级优势,教化下层百姓,希望其遵守日常的行为准则,明确其自身的社会定位。传统社会有礼法束缚,百姓衣食住行等基本生活需求都受到制约,日常巾类造型的外观差异便作为“合情礼”的物化形式而存在,通过控制、打击民众审美思想维系等级秩序,达到社会和谐共融目的的同时也造成了阶层的进一步固化。

图13 忠靖巾Fig.13 Zhongjing towel

图14 凌云巾Fig.14 Lingyun towel

4 结语

明代男子巾类造型繁多,总体呈现出均衡和谐、简炼整洁的基本特征。将明代男子巾类的“造型艺术”推溯到伦理角度考察,除伦理道德以外,还涉及身份阶级、政治制度、文化习性等。对“人伦日用”内涵下的明代男子巾类造型艺术的研究一方面能从“人-物”的层面显现明代男子首服艺术文化价值,另一方面能作为阶段性认识,为今天的中国古代首服造型艺术提供一定借鉴和参考,同时也为进一步完备中国古代服饰造物思想体系做出理论铺垫。