T型刚构桥在山区特殊地形的应用

谢 峰

(贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司,贵阳 550081)

在山区修建高速公路时,一般以T梁桥和刚构桥作为主要桥型方案。跨度在40 m内多采用T梁桥方案,跨度大就采用刚构桥方案;但若路线遇到深谷且两侧都是很陡峭的山崖时,如图1所示,因在山体上无法立墩施工,T梁桥型方案存在较大风险,而刚构桥的造价过高,施工周期较长,后期运营下挠厉害,T型刚构桥的结构型式就体现出其特殊实用性。

T型刚构桥在我国上世纪70、80年代用得较多[1],最早都是钢筋混凝土结构为主,其梁高沿桥跨方向一般是变化的,墩顶截面处的负弯矩值最大,此处的梁高也是最高的。由于墩顶位置处较大负弯矩的存在,一般会产生裂缝,其跨越能力受到了制约。随着桥梁技术的发展,预应力混凝土T型刚构桥梁发展成设置剪力铰和带挂梁2种形式,但二者存在以下缺陷:带挂梁的形式因在跨内同时存在着正弯矩和负弯矩,它们的截面积总和比跨中设置了剪力铰时要小很多,并用牛腿取代了构造更加复杂的剪力铰;跨中带挂梁的形式最大弊病是增加了桥面上伸缩缝的数量,严重制约了高速行车的顺畅性,在施工中除了要有悬臂施工的配套机具设备外,还需要增加挂梁的预制、安装及其所需的所有机具设备等,另外挂梁的部分严重制约了T构悬出部分横截面形式的选择[2-5]。由于以上缺陷,现已不再采用带剪力铰和带挂梁2种形式的T型刚构桥。本项目因受地形限制,采用传统T型刚构桥这一结构型式,以探究其在山区特殊地形的适用性。

图1 山区特殊地形

Fig.1 Special terrain in the mountain area

1 工程概况

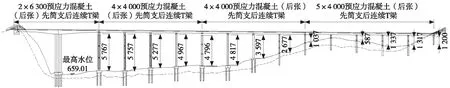

本项目为贵州省遵义至绥阳高速公路延伸线,作为遵义中心城区与北部四县联系的高速快捷通道,是遵义城区向北辐射的重要通道。枫香堡大桥位于项目中段,地处贵州中北部黔北山地区域,属绥阳县旺草镇所辖。桥址区海拔656.0 m~835.0 m,相对高差179.0 m,地面高程在656.0 m~739.0 m之间,相对高差达73 m。地貌类型属溶蚀-侵蚀型高山地貌。小桩号侧桥台位于陡崖上,坡度在70°以上,大桥跨越芙蓉江及省道S207,施工限制条件较多,枫香堡大桥作为整条高速公路的控制性工程尤显重要,其桥位地形如图2所示。

单位:cm

主要技术指标:双向4车道,设计荷载,公路I级;设计速度80 km/h;半幅桥面宽度0.5 m(防撞护栏)+11.125 m(车行道)+0.5 m(防撞护栏)=12.125 m。抗震设防标准:地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35 s,桥区地震基本烈度为Ⅵ度,按Ⅶ度设防,桥梁类别为B类。设计洪水频率:1/100,本桥不受最高洪水位控制因素影响。本桥的混凝土结构环境类别为Ⅱ类。

2 桥梁方案比选

桥区位于水源保护区,跨越芙蓉江及陡崖,方案应尽可能保护环境。

2.1 桥梁方案

根据枫香堡大桥桥位地形地貌,综合地质、水文、路线线形及施工条件等因素,大桥工程可行性及初步设计阶段提出了2个跨越沟谷的桥梁方案。方案1:上部构造左、右幅均采用(2×63+4×40+4×40+5×40) m的T型刚构和预应力混凝土先简支后结构连续T梁,下部构造采用空心墩、墙式墩及双柱式圆形墩、重力式U型桥台、桩柱式台,左幅桥长为655.5 m、右幅桥长均为653 m;方案2:上部构造左、右幅均采用(4×40+4×40+4×40+4×40)m预应力混凝土T梁,下部构造采用双柱式圆形墩及矩形墩、重力式U型桥台,桥梁全长均为652 m。

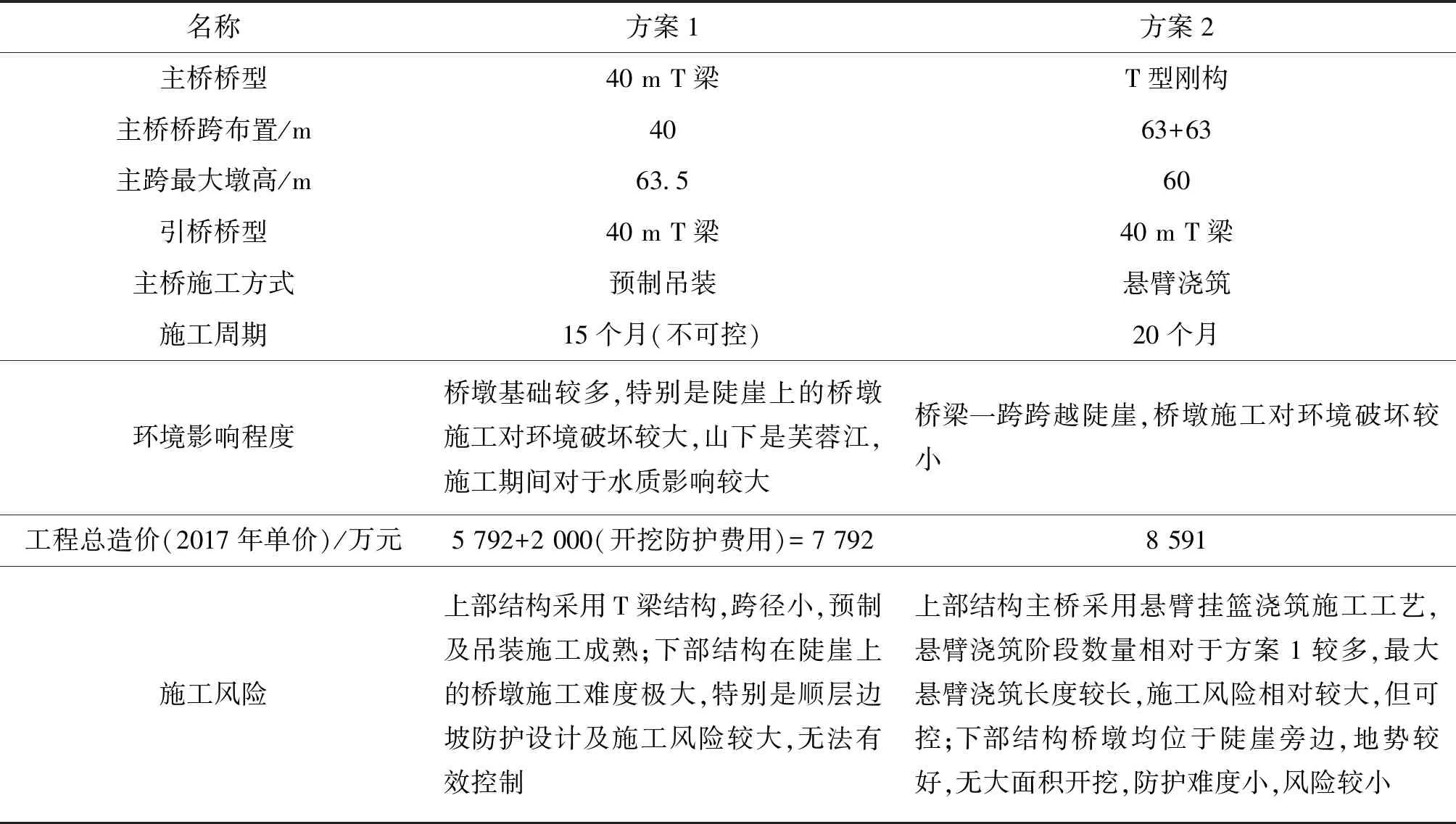

2.2 桥梁方案比选

桥梁方案比选主要从环境影响、经济性、施工风险及施工工期4个方面进行比较,如表1所示。

2.3 综合比选

1) 环境影响方面。方案1需在陡崖上进行大面积开挖及防护后进行桩基施工,不可控,对环境影响较大;方案2采用一跨跨越陡崖的结构形式,主墩基本无开挖,对环境影响小。

2) 经济性方面。从工程造价来说,方案1造价较低,但需在陡崖上施工桥墩,陡崖较陡,施工措施及防护费用难以估算,费用存在不可控风险;方案2造价较高,但是技术成熟,不在陡崖上立墩,风险可控,费用变化也在可控范围内。

3) 施工风险方面。2个方案上部结构施工工艺均较为成熟,施工风险均可控;下部结构施工为控制因素:方案1在陡崖上进行桥梁基础施工,下部结构施工机具设备无法上到陡崖,施工将导致较大面积开挖,而且陡崖一侧为顺层边坡,防护工程量大,施工非常困难,施工风险难以克服;方案2虽然跨径最大,但悬浇施工为常规施工工艺,特别是下部结构施工难度相对容易,施工风险相对较小[6-12]。

表1 枫香堡大桥桥梁方案比选

4) 施工工期。方案1理论上工期相对较短,但下部基础难度较大,工期不可控;方案2施工周期较长,但施工工期在控制范围之内。

结合桥梁安全、经济、施工难易度等因素综合比选,在造价相对于整个项目增加不多、工期可控的情况下,枫香堡大桥最终结构选取主跨(63+63)m T型刚构进行施工图设计。

3 枫香堡大桥设计

3.1 主桥设计

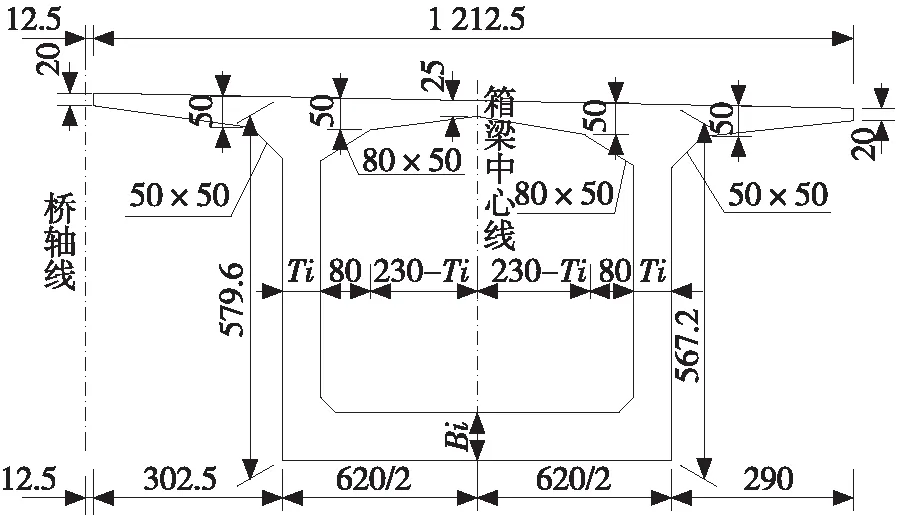

枫香堡大桥主桥上部为T构(63+63) m预应力混凝土连续刚构箱梁,桥面宽24.5 m,分2幅,每幅桥箱梁采用单箱单室截面,箱梁顶宽12.125 m,箱梁底宽6.2 m,两侧悬臂长度分别为3.025 m、2.9 m。箱梁根部梁高6 m,端部梁高2.5 m,悬臂板端部厚15 cm,根部厚50 cm。箱梁根部底板厚100 cm,最小底板厚28 cm,梁高及底板厚从根部到跨中采用二次抛物线变化。~⑤号梁段腹板厚为60 cm,⑥号梁段腹板厚为60 cm~45 cm,⑦~号梁段腹板厚为45 cm,~号梁段腹板厚为45 cm~57.3 cm。箱梁顶板在支撑处变厚,箱梁顶设有2%的单向横坡。墩顶号梁段长11 m,T构的悬臂各分为14对梁段,其梁段数及梁段长度从根部至跨中各为6×3.5 m、6×4.5 m,边跨合拢段长3.0 m,边跨现浇段长4.42 m。主桥一般构造如图3所示。主桥上部构造按全预应力混凝土设计,采用三向预应力,纵、横向采用标准强度 1 860 MPa,设计锚下张拉控制应力1 395 MPa。箱梁纵向钢束和顶板横向钢束采用每股直径为15.24 mm的预应力钢绞线,纵向钢束采用圆锚体系,横向钢束采用扁锚体系;竖向预应力筋采用精轧螺纹钢筋;纵向预应力束管道采用预埋塑料波纹管成孔,所有竖向预应力均必须采用扭力扳手进行二次张拉,且二次张拉时间应在第一次张拉后约1个月左右。

由于枫香堡大桥桥位受地形限制,箱梁现浇段采用满堂支架,施工风险较大,不可控,为此本桥采用过渡墩顶进行托架现浇施工[3]。为降低过渡墩及托架施工风险,现浇段长度需在可控范围内。

3.2 下部结构设计

枫香堡大桥主墩最高60 m,初步设计为独柱式墩和双肢薄壁墩2个方案。考虑到悬臂浇筑施工T构桥主墩应具有最大悬臂状态下的侧向抗弯及抗倾覆能力,相较于独柱墩,双肢薄壁结构能够提供更强的抗弯能力,可确保施工中的稳定性,故采用双支薄壁墩。枫香堡大桥主桥的左、右幅桥墩墩身分离,左、右幅承台连成整体。墩身采用宽2.5 m、长6.2 m的双薄壁实心墩截面,横向与箱底同宽。主墩承台厚4.0 m,基础采用桩径2.5 m的钻(挖)孔灌注桩,主墩共8根桩(全桥宽)。墩身上部与箱梁固接,墩身下部与承台固接。主桥桥墩一般构造如图4所示。

(a) 纵断面

(b) 横断面

桥台锥坡处设置排水沟时,在台帽处沟顶应低于台帽挡块,且不小于50 cm,以确保桥台范围内排水通畅。

3.3 计算分析

枫香堡大桥主体结构分幅设置,左、右幅桥均采用(63+63) m(T型刚构)+13×40 m(T梁)组合跨径。主桥为单T大悬臂结构,主梁采用预应力混凝土单箱单室箱梁,主墩采用双肋式实心墩, 墩高60 m,主墩承台采用2幅整体式承台桩基础。从施工桥墩到成桥及营运阶段,采用有限元模型对其进行模拟,如图5所示。

主桥采用悬臂挂篮现浇施工,下部墩台采用现浇施工。采用有限元软件Midas进行计算[13-15],计算结果如下:

(a) 横断面 (b) 纵断面

图5 有限元模型

1) 本桥在活载作用下,跨中最大竖向下挠1.1 cm,小于JTG D60—2018《公路桥涵设计通用规范》6.5.3条中“不超过计算跨径1/600”的规定;2) 本桥在设计荷载组合作用下,截面均满足承载能力极限状态强度要求,所有截面受压区高度均满足规范要求;3) 在使用阶段的应力组合中,短期效应组合作用下主梁应力满足规范要求;4) 在正常使用极限状态及短期效应组合下,混凝土正截面抗裂满足JTG D62—2004《公路钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土桥涵设计规范》第6.3.1条的规定;5) 高墩整体屈曲稳定分析表明,墩结构具有较高的安全系数,其安全系数达到21.7,大于7,满足规范要求;6) 在施工阶段中,墩顶出现最大拉应力,但满足规范对混凝土拉应力的规定;7) 施工过程中需要严格控制悬臂施工机具的重量,避免因施工机具过重,对主梁造成不利影响。

4 结论

贵州省地处云贵高原,省内多山,地质地形条件较为复杂,桥梁的选型既要考虑经济性和可实施性,又要考虑避开复杂地质地形,减少对现有环境的影响,枫香堡大桥主桥桥型采用主跨(63+63) m T型刚构桥,具有以下特点:

1) T型刚构桥对山区地形特别是贵州的山区地形适应性较好,可减少开挖、减少防护工程、减少对原有生态环境的影响,同时预应力混凝土 T 构桥结构受力明确,施工工艺简便。

2) T型刚构桥实质是刚构桥的另一种形式,它可避免普通刚构桥产生跨中下挠的病害,施工过程和普通刚构桥一样,采用悬臂施工方式,技术成熟,施工风险可控。

3) 枫香堡大桥实施效果达到了设计之初的目标,对芙蓉江及陡崖的环境影响都控制在最小,实现了对环境最大程度的保护。