上市公司分类转移操控旨在迎合谁?

——来自中国A股市场的经验证据

路军伟 卜小霞

(山东大学 管理学院,山东 济南250100)

一、引言

上市公司的盈余管理会降低信息披露质量,加剧上市公司与利益相关者之间的信息不对称,进而可能引发严重的经济后果。因此,盈余管理一直是学术界关注的经典话题,近年来第三类盈余管理方式——分类转移日益受到学术界的广泛关注。相对于操控性应计和真实活动操控,分类转移操控并不能改变净利润,但可以通过对核心费用错误分类的方式虚增核心盈余。因而,西方学者发现上市公司实施分类转移的主要动机是迎合市场参与者,如投资者、分析师等以维护公司股价,因为他们更加关注“核心盈余”信息。如McVay(2006)发现上市公司会通过分类转移提高核心盈余以满足分析师预测,进而提高投资者对公司未来表现的预期[1]。Fan等(2010)发现上市公司会通过分类转移操控来满足核心盈余的零盈余和上期盈余阈值,以获取更高的股票溢价[2]。尽管国内不少学者也已经关注并发现我国上市公司存在分类转移操控行为,但大多是基于某些特殊情境的研究,其目的可分为达到公开增发条件[3]、获取更多质押融资[4]以及达到股权激励行权条件[5]等。这些研究的样本往往较少,尚没有揭示我国上市公司分类转移操控的一般性动机。一般而言,上市公司实施盈余管理既可以达到避亏或者分析师的盈余预测等柔性指标,也可以达到政府所规定的硬性监管指标[6],前者可被视为迎合市场,后者可被视为迎合监管。那么一个值得关注的话题是:我国上市公司的分类转移操控究竟旨在迎合市场还是在迎合监管?

尽管从分类转移的技术特征来看,它天然地具有迎合市场的基因,但前提是资本市场中的投资者、分析师等较为专业,且在估值时会给予“核心盈余”更大权重。然而我国资本市场主要以散户为主[7],因此国外的研究结论并不能直接应用于我国资本市场。本文认为,对上市公司分类转移一般性动机的研究应从具体制度背景和分类转移技术特征两方面着手。从我国制度背景来看,资本市场监管的特点是引发盈余管理的重要原因。许多研究均发现,我国上市公司实施盈余管理,包括操控性应计和真实活动操控,旨在迎合监管[8]。而业绩是我国资本市场监管部门重点关注的内容,为强调业绩的可持续性,监管部门通常将“净利润和扣非后净利润孰低者”(即“孰低原则下的净利润”)作为监管的重要依据。从分类转移的技术特征来说,分类转移通常是将核心费用转移至非经常性损失,进而增加核心盈余的一种操控方式,它在不改变净利润的前提下改变了利润结构。因此,这一技术特征不仅能够增加上市公司核心盈余、美化盈余持续性,而且完全有可能改变“孰低原则下的净利润”。鉴于此,迎合监管可能是我国上市公司分类转移操控更为一般性的动机。

本文以2001~2017年我国全部A股上市公司作为初始样本进行实证研究,研究发现:当净利润大于零时上市公司会存在分类转移,反之则几乎不存在,这意味着,上市公司实施分类转移的一般性动机并非迎合市场,而更可能是迎合监管;在此基础上,根据扣非后净利润是否大于零进一步划分样本,发现在扣非后净利润大于零的样本中存在更大程度的分类转移;最后,进一步筛选扣非后净利润微利的样本进行研究,发现该样本中分类转移程度更高。这些发现表明我国上市公司实施分类转移的一般性动机是为了迎合监管而非市场。

本研究可能的贡献为:(1)基于以行政主导为主要特征的资本市场情境,研究分类转移迎合监管的动机,弥补了现有关于分类转移操控动机认识的不足。国外学者普遍发现,上市公司分类转移旨在迎合资本市场的参与者,然而这些结论具有片面性,主要适用于发达资本市场。我国资本市场以行政主导为主要特征,本研究基于“孰低原则”业绩监管的制度背景,发现迎合监管是我国上市公司分类转移的主要动机,这一发现丰富了相关文献,增进了对分类转移动机的认识。(2)以大样本为观测对象研究我国上市公司分类转移操控的一般性动机,克服了基于特定情境的小样本研究在结论上的局限性。现有国内相关文献大多基于特定情境,研究上市公司的分类转移行为及其动机,其所观测的样本量通常较少,研究结论适用面较窄。本文以大样本并恰当分类来研究上市公司的分类转移行为及其动机,从而为我国分类转移操控动机的研究提供更为客观和一般性的增量证据。(3)本文研究结论具有一定政策启示。对于盈余操控而言,识别其动机是进行有效治理的前提,本文研究发现迎合“孰低原则”的业绩监管是我国上市公司分类转移操控的一般性动机,这对资本市场监管者有针对性地加强信息披露,审计师有重点地投入审计资源并提升审计质量,以及投资者、分析师等市场参与者有区别地关注核心盈余质量等都具有重要的启示。

二、文献回顾与研究假设

(一)文献回顾

分类转移盈余管理是指管理层机会主义地对利润表中项目进行错误分类,如将企业核心费用(如营业成本、期间费用等)错误划分为特殊项目①(即非持续性项目,如重组成本等),从而虚增企业当期核心盈余的一种利润操控方式[1]。目前国内外学者已经对上市公司的分类转移动机展开了研究,鉴于国内外资本市场的差异,两者的研究结论有所不同。

由于国外发达资本市场的投资者和分析师等市场参与者更为成熟,与净利润相比,他们更加注重扣除非经常性损益项目后的“核心盈余”,所以,国外学者发现上市公司实施分类转移主要是为了迎合投资者和分析师等资本市场参与者,即主要是为了迎合市场。McVay(2006)发现,由于分析师在进行业绩预测时往往会将非经常性损益排除在外,更加偏好核心盈余,因此上市公司管理者会利用分类转移虚增核心盈余以迎合分析师的业绩预测[1]。Athanasakou等(2009)发现规模较大的公司会将核心费用转移至非经常性项目发以增加核心盈余,从而满足分析师的业绩预期[9]。与之类似,Fan等(2010)发现在刚刚满足分析师预测、上季度同期盈余和零盈余阈值的样本中,管理者会实施更大程度的分类转移,进而防止季度盈余降低或亏损而给股价带来负面影响[2]。此外,Haw等(2011)以东亚地区资本市场的上市公司为研究对象②,发现了上市公司的分类转移行为;而且当上市公司能够通过分类转移达到分析师的核心盈余预期时,分类转移的程度将更高[10]。近年来,也有学者开始将对分类转移的研究拓展到债务市场,发现当私人贷款合同包含基于利息、税收、折旧和摊销前的利润指标约束时,公司为了避免违反债务契约,会实施成本费用的分类转移;并且当上市公司处于财务困境时,分类转移操控更加严重[11]。

近年来,分类转移也受到国内学者的高度关注。不少学者以A股市场为研究对象,发现我国上市公司在某些特定情形下也存在分类转移。张子余和张天西(2012)发现仅在满足以下三个条件的样本中存在分类转移,即非经常性损益大于零、净利润微利且扣非后净利润与扣除前净利润的差额较小[12]。程富等(2015)发现我国上市公司存在分类转移,但尚没有从迎合市场还是迎合监管的视角揭示这些分类转移行为的一般性动机[13]。张勇(2017)从供应链关系交易视角出发,研究发现越是依赖供应链关系型交易模式的企业,越是偏好分类转移;并进一步区分盈余管理方向之后发现,较高的供应链关系型交易程度诱发了企业向上、向下两种分类转移行为[14]。张雪梅和陈娇娇(2018)研究发现,当面临强烈的资金需求及质权人的监督时,控股股东在股权质押前会进行向上分类转移盈余管理以体现盈利能力的持续性,而且核心盈余的增加使得股价有了显著提升,控股股东通过股权质押获得大规模的质押融资[4]。鉴于我国股权激励的特殊制度,李星辰和姜英兵(2018)研究发现股权激励会促进高管进行分类转移,相比于股票期权激励,实行限制性股票激励的高管进行分类转移的程度更强;股权激励的有效期不能有效抑制高管的分类转移操控,激励有效期越长的高管实施分类转移的程度越高[15]。谢德仁等(2019)发现,股权激励“踩线”达标的公司通过将经常性费用藏匿于营业外支出的方式对经常性与非经常性损益进行了分类转移操控[5]。但是上述研究大多是基于小样本,研究特殊情境下的分类转移行为,尚未揭示我国上市公司分类转移的更为一般性的动机。

通过以上文献回顾可以发现:(1)国内外学者对分类转移动机的研究结论存在差异,国外学者主要发现上市公司分类转移的一般性动机是为了迎合市场,而我国学者则主要研究特定情境下的分类转移,尚未得出一般性的结论;(2)国内已有个别学者关注到了上市公司分类转移存在迎合监管的动机,但是其检验主要基于小样本,尚未对其展开系统性的研究,研究结论具有一定的局限性。总的来看,在大样本前提下检验我国上市公司分类转移操控的一般性动机,不仅能够进一步丰富分类转移动机的相关文献,同时对监管者、审计师以及市场参与者等都具有重要的现实意义。

(二)研究假设

我国资本市场是以“业绩”为主要监管内容的。上市公司在IPO、配股、公开增发、公开发行可转债、恢复上市、重新上市以及股权激励业绩标准等方面的监管利润均为“净利润和扣非后净利润中的孰低者”。如根据《上市公司证券发行管理办法》,公开增发股票要求上市公司“最近三个会计年度连续盈利。扣非后净利润与扣除前的净利润相比,以低者作为计算依据。扣非后净利润与扣除前的净利润相比,以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据”。不难发现,尽管分类转移只是对利润表中的项目结构进行调整,并不会影响企业净利润,但是却能改变监管部门所要求的“孰低原则下的净利润”③,这意味着上市公司很可能为达到监管标准实施分类转移。然而,上市公司也可能会为达到投资者或分析师的预期实施分类转移。因此,上市公司分类转移的动机究竟如何,我们还必须从制度背景和分类转移的技术特征两个方面展开分析。

从制度背景来看,我国存在“孰低原则”的业绩监管标准,上市公司为达到该指标可能会实施分类转移。据Wind数据库统计,2007~2018年,有436家公司通过公开增发、配股以及可转债获取资金。这意味着,在首次公开增发之后,有不少公司仍存在再融资需求,上市公司为维持相应再融资资格,存在实施分类转移以提高“孰低原则下净利润”的动机。然而在分类转移问题上,迎合监管和迎合市场并非完全相互排斥,即便上市公司的分类转移存在迎合监管的动机,但也并不能因此排除其市场动机。对此,我们便需要从分类转移的技术特征展开分析。

从技术特征来看,分类转移仅能改变盈余持续性,而对净利润并无影响。因此,上市公司的分类转移行为是否迎合市场关键还取决于市场参与者是否偏好“核心盈余”信息,并在估值时给予其更高权重。我国的资本市场主要以散户为主[7],他们只关心“净利润”甚至只关心更加直白的“画饼故事”而非盈余结构信息[10][16]。比如,有研究表明,我国资本市场总体的运行效率与成熟资本市场相比还有较大的差距,存在着显著的“同涨同跌”现象[17][18],显然这与市场参与者的分析能力和关注重点不无关联。进一步地,Cang等(2014)发现,与专注于排除非经常性项目或特殊项目预估收益的美国分析师不同,中国分析师关注的是包括非经常性项目或特殊项目在内的盈利收益[19];而Luo等(2018)发现,自2007年我国实施新会计准则将投资收益由线下转移到线上之后,上市公司便通过机会主义地出售证券或长期股权投资来操控投资收益,进而改变营业利润,而投资者却无法识别这一行为[20]。这意味着,既然我国资本市场上的投资者和分析师没有表现出对核心盈余信息的偏好,那么,上市公司在这一制度情境下是没有动力为迎合投资者和分析师实施分类转移的。

总的来看,一方面我国资本市场的业绩监管以“孰低原则”为基本特征,而分类转移的技术特征无疑能够在不改变净利润的前提下提高监管利润,这可能会诱导上市公司实施分类转移,以避免因业绩不达标而失去相应的再融资资格;另一方面我国资本市场发育尚不成熟,其参与者主要以散户为主,尽管分类转移天然地具有迎合市场的基因,但由于资本市场参与者大多并不专业,上市公司没有动力为迎合他们而实施分类转移。鉴于此,本文提出假设H1:

H1:我国上市公司实施分类转移的一般性动机应是迎合监管而非迎合市场。

根据我国“孰低原则”的制度背景,在上市公司的净利润和扣非后净利润同时大于零时,“孰低原则下的净利润”才能大于零。从分类转移的技术特征来看,分类转移是对利润表结构进行调整以虚增核心盈余,并不能改变净利润;如果上市公司实施分类转移的主要动机旨在提高“孰低原则下的净利润”以迎合监管,那么净利润大于零是实施这一盈余管理操控的前提条件。根据这一逻辑,在净利润大于零和净利润小于或等于零的两组样本之间,分类转移及其程度是否存在显著差别,是判断上市公司进行分类转移是迎合市场还是迎合监管的基本依据。具体来说,如果上市公司分类转移的主要动机是迎合监管而非迎合市场,那么仅有在净利润大于零的前提下,上市公司才会实施分类转移,因为在净利润小于或者等于零时,上市公司即便实施了分类转移也扭转不了“孰低原则下的净利润”小于或等于零的局面,这样一来,分类转移及其程度将在两组样本之间出现非对称现象;而如果上市公司的分类转移行为主要是出于市场动机,也即为了提高其核心盈余、美化盈余持续性以迎合市场参与者的估值,那么这一操控将无需关注净利润,上市公司的分类转移在净利润大于零和净利润小于或等于零的两组样本之间不存在显著差异。因此,若我国上市公司分类转移的一般性动机是迎合监管而非迎合市场,那么在净利润大于零的情况下应存在分类转移,而在净利润小于或等于零的情况下则应几乎不存在。

若以上推论成立,则初步排除了上市公司进行分类转移的市场动机,那么上市公司进行分类转移的动机是否真的旨在迎合监管还需进一步检验。具体来说,在净利润大于零的条件下,又可以根据扣非后净利润划分为扣非后净利润大于零和扣非后净利润小于或等于零两种情形。根据我国相关制度标准,在净利润大于零的前提下,当扣非后净利润也大于零时,上市公司才达到了监管的基本条件。因此,如果我国上市公司实施分类转移旨在迎合监管,那么,当净利润和扣非后净利润两者同时大于零时,上市公司分类转移的程度应该更大。进一步地,在净利润大于零的前提下,扣非后净利润微大于零(扣非微利)的上市公司,极有可能是经过分类转移操控后刚刚达到监管阈值的结果。若我国上市公司进行分类转移的主要动机是为了迎合监管,即达到“孰低原则”的业绩监管标准,那么在净利润大于零与扣非后净利润同时大于零的前提下,扣非微利的上市公司,其分类转移的程度可能更大。鉴于此,我们分别提出以下假设:

H1a:当净利润大于零时,上市公司会实施分类转移;当净利润小于或者等于零时,则几乎不存在分类转移;

H1b:当净利润大于零且扣非后净利润也大于零时,上市公司进行分类转移的程度更大;

H1c:在净利润大于零且扣非后净利润也大于零的前提下,当扣非后净利润为微利时,上市公司进行分类转移的程度更大。

若以上3个假设全部成立,则表明我国上市公司分类转移的一般性动机是为了迎合监管而非迎合市场。具体来说,我们从“孰低原则下的净利润”作为硬性监管指标的视角,依次从以下三个层面进行递进式检验,如图1所示。

图1 分类转移一般性动机递进式检验

三、实证研究设计

(一)样本选择

本文以2001~2017年我国全部A股上市公司数据为基础,对上市公司分类转移的一般性动机展开研究。同时对样本数据进行以下处理:(1)剔除资产和收入缺失数据;(2)剔除金融类上市公司数据;(3)剔除当年被ST或PT的样本;(4)剔除年度行业观测值不足15个的数据;(5)用Winsorize方法对数据进行上下1%的缩尾处理。最终获得16648个公司年度样本,其中净利润大于零的样本为15641个,净利润和扣非后净利润两者均大于零的样本为14352个。文中所有数据均来源于国泰安数据库和Wind数据库。

(二)模型设计

为验证本文的假设,本文借鉴McVay(2006)的研究将未预期核心盈余(UE_CE)作为被解释变量,非经常性损失(FJCSS)作为解释变量,主要观察ρ1的符号。此外,由于操控性应计和真实活动操控与分类转移之间存在替代关系[3][23],因此本文将前两者作为控制变量,设立如下模型④:

UE_CEt=ρ0+ρ1FJCSSt+ρ2DAt+ρ3REMt+εt

(1)

若上市公司存在成本和费用的分类转移行为,那么UE_CE与FJCSS之间应存在显著的正相关关系,即ρ1应显著为正。

(三)变量定义

1.非经常性损失(FJCSS)。国内关于分类转移的研究大多以营业外支出作为非经常损失(FJCSS)的代理变量,这与FJCSS的实际值存在较大差异,因此本文借鉴McVay(2006)的做法将非经常性损益的值按明细项目划分,将非经常性项目为负的值相加并乘以“-1”,定义为非经常性损失变量,以当年总收入平滑。

2.分类转移。本文借鉴McVay(2006)的做法,估计企业的未预期核心盈余和未预期核心盈余变化,具体模型如下:

CEt=α0+α1CEt-1+α2ATOt+α3ACCt-1+α4ACCt+α5ΔSALESt+α5NEG_ΔSALESt+εt

(2)

ΔCEt=β0+β1CEt-1+β2ΔCEt-1+β3ATOt+β4ACCt-1+β5ACCt+β6ΔSALESt+β7NEG_ΔSALESt+εt

(3)

式(2)和式(3)中,CEt为企业核心盈余,ΔCEt为企业核心盈余变化。通过回归得到系数,然后带入式(2)(3)中得到CEt和ΔCEt的期望值,实际值减去期望值的残差就是未预期核心盈余(UE_CEt)和未预期核心盈余变化(UE_ΔCEt)。文中其他变量的具体定义详见表1。

表1 变量定义表

四、实证结果与分析

(一)描述性统计

表2为全样本上市公司主要变量的描述性统计结果。从Panel A可以看出,在全样本中未预期核心盈余的均值为0.016,中位数为0.007,初步表明上市公司整体上会进行向上的分类转移操控。D_NI的均值为0.940,表明在全样本中约有94%的上市公司处于盈利状态;D_KF的均值为0.864,表明全样本中约86.4%的上市公司扣非后净利润为正,这两个数据说明我们的样本中大多数上市公司无论是净利润还是扣非后净利润都处于盈利状态。除此之外,Panel A中KFWL的均值为0.034,即在所有的上市公司中,约有3.4%的上市公司扣非后净利润在0~0.5%之间;相比之下,KFWK的均值为0.017,也就是说大约有1.7%的公司扣非后净利润在-0.5%~0之间。KFWL和KFWK均值之间的差异,表明扣非微利的上市公司的数量高于微亏公司的数量,这种不对称性的分布表明在扣非微利的公司中,可能部分上市公司实施了分类转移操控,这为我们的假设提供了初步的证据。Panel B列示了净利润大于零的样本主要变量的描述性统计结果。从UE_CE的均值来看,Panel B的均值为0.020略高于0.016,初步验证假设1a。Panel C为净利润和扣非后净利润都为正的样本的主要变量描述性统计。与Panel A和Panel B相比,Panel C的UE_CE的均值更大,这为本文的假设1b提供了初步的证据;Panel B和Panel C中DA的均值都为0.010,也就是说净利润大于零的样本与净利润和扣非后的净利润同时大于零的样本之间的DA均值没有太大差异,其原因可能是上市公司在利用应计盈余管理提高企业扣非后净利润方面并没有很大的倾向性。

(二)回归结果分析

1.假设1a的检验。根据上文分析,本文根据净利润是否大于零以及分类转移的存在性,划分了四个具体情境,具体情况见表3。

鉴于我们主要关注净利润是否大于零对分类转移存在性的影响,我们仅需要进行纵向比较,即仅关注情境Ⅰ和情境Ⅲ以及情境Ⅱ和情境Ⅳ联合成立的情况。若情境Ⅰ和情境Ⅲ同时成立,这表明无论净利润是否大于零,上市公司都存在分类转移行为,那么上市公司分类转移的动机就不仅仅是为了迎合监管,因为满足监管指标最基本的前提便是净利润大于零,“孰低原则”的业绩监管便不是诱发上市公司分类转移的唯一动机。若情境Ⅱ和情境Ⅳ同时成立,则表明我国上市公司不存在分类转移行为;若情境Ⅰ和情境Ⅳ成立,这表明在净利润大于零的情况下上市公司实施了分类转移,而在净利润小于或者等于零的情况下,上市公司不存在分类转移,这意味着“孰低原则”业绩监管标准是诱发分类转移的主要原因,且可以基本排除我国上市公司分类转移的市场动机。

表3 判断分类转移动机的四类情境

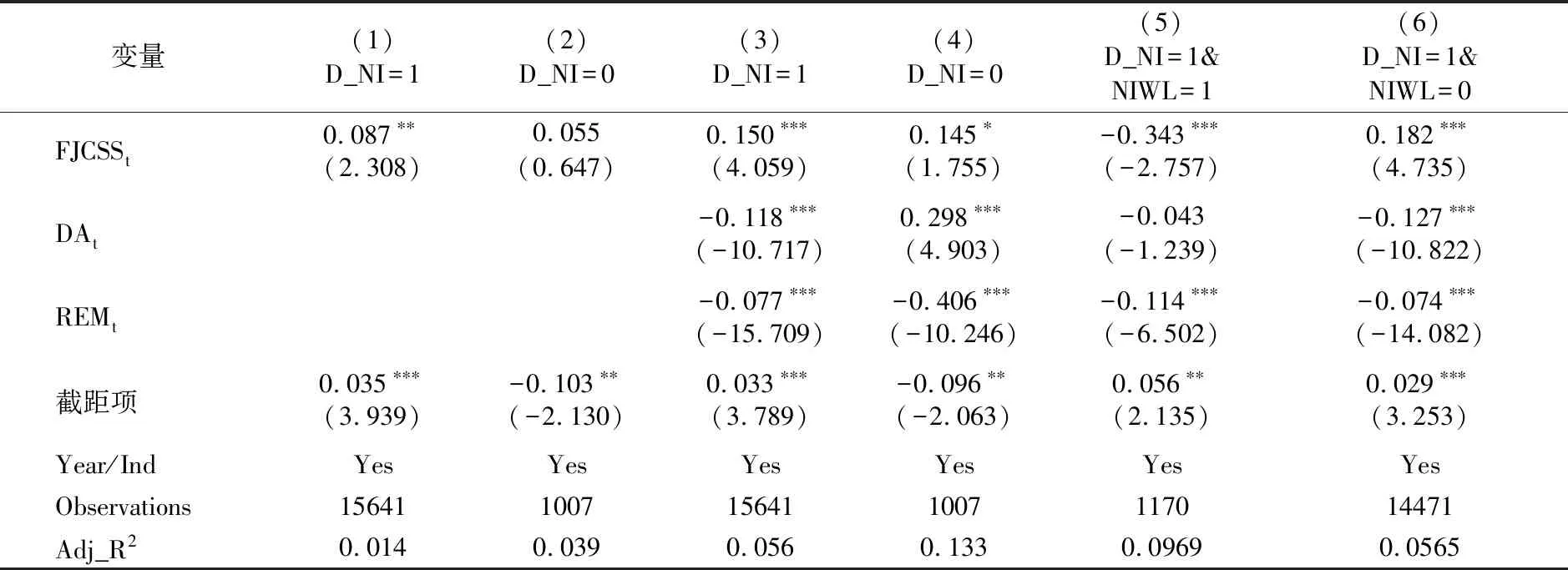

为检验假设1a,我们利用模型(1)进行分组回归,结果见表4。表4的第(1)(3)列中FJCSS的系数显著为正,表明在净利润大于零的样本中存在分类转移;第(2)列FJCSS的系数不显著,第(4)列的系数虽然显著大于零,但是较第(3)列显著性有所降低,经系数差异性检验,(3)(4)列存在显著差异,这表明在净利润小于或者等于零的情况下几乎不存在分类转移。分类转移在两组样本之间出现非对称情况,这初步说明上市公司进行分类转移并非为了迎合市场,更可能是为迎合监管,本文假设1a得以验证。从经济意义来说,这意味着,在净利润大于零时,非经常性损失每增加一个标准偏差,上市公司的未预期核心盈余平均增加0.3%(表4第(3)列FJCSS的系数0.150乘以表2 Panel B中 FJCSS的标准差0.021后的值)。此外,我们还进一步区分净利润是否微利的样本进行检验,即第(5)(6)列,发现净利润微利(NIWL=1)样本不存在分类转移操控,我们认为这一结果符合分类转移操控的逻辑,净利润微利样本的盈余操控应该主要是针对“净利润”,而分类转移操控主要针对“利润结构”,分类转移操控这一手段满足不了净盈余操控的诉求。

表4 净利润是否大于零的回归结果

注:***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%的水平上显著,括号内为t值,下表同。

2.假设1b的检验。在净利润大于零时,若扣非后净利润也大于零,那么“孰低原则下的净利润”便大于零,反之,便未达到盈利要求。因此本部分将样本控制在净利润大于零的样本,并按扣除非经常性损益后的净利润是否大于零进行分组,实证结果见表5。

表5 扣非后净利润是否大于零的回归结果(D_NI=1)

表5的第(1)(3)列为扣非后净利润大于零的样本,FJCSS的系数显著为正,而第(2)(4)列为扣非后净利润小于或等于零的子样本,FJCSS的系数显著为负。这表明,在净利润大于零的前提下,扣非后净利润大于零的上市公司为达到监管指标实施了分类转移,而小于或等于零的公司并未实施,这验证了本文假设1b。从经济意义角度来说,当净利润和扣非后净利润都大于零时,非经常性损失每增加一个标准差,上市公司的未预期核心盈余预计将增加1%(表5第(3)列FJCSS的系数0.605乘以表2 Panel C中FJCSS的标准差0.017后的值)。后者不存在分类转移的主要原因可能是,这部分扣非后净利润小于或者等于零的上市公司,其扣非后净利润亏损严重,即便进行分类转移操控也难以达到“孰低原则”的业绩监管标准,因此这类上市公司并不会实施分类转移。

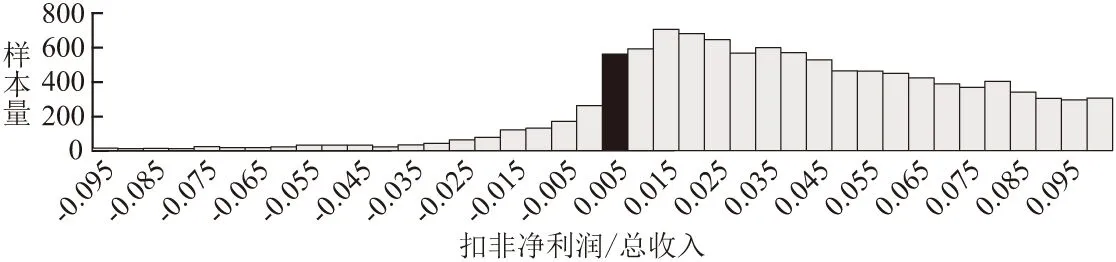

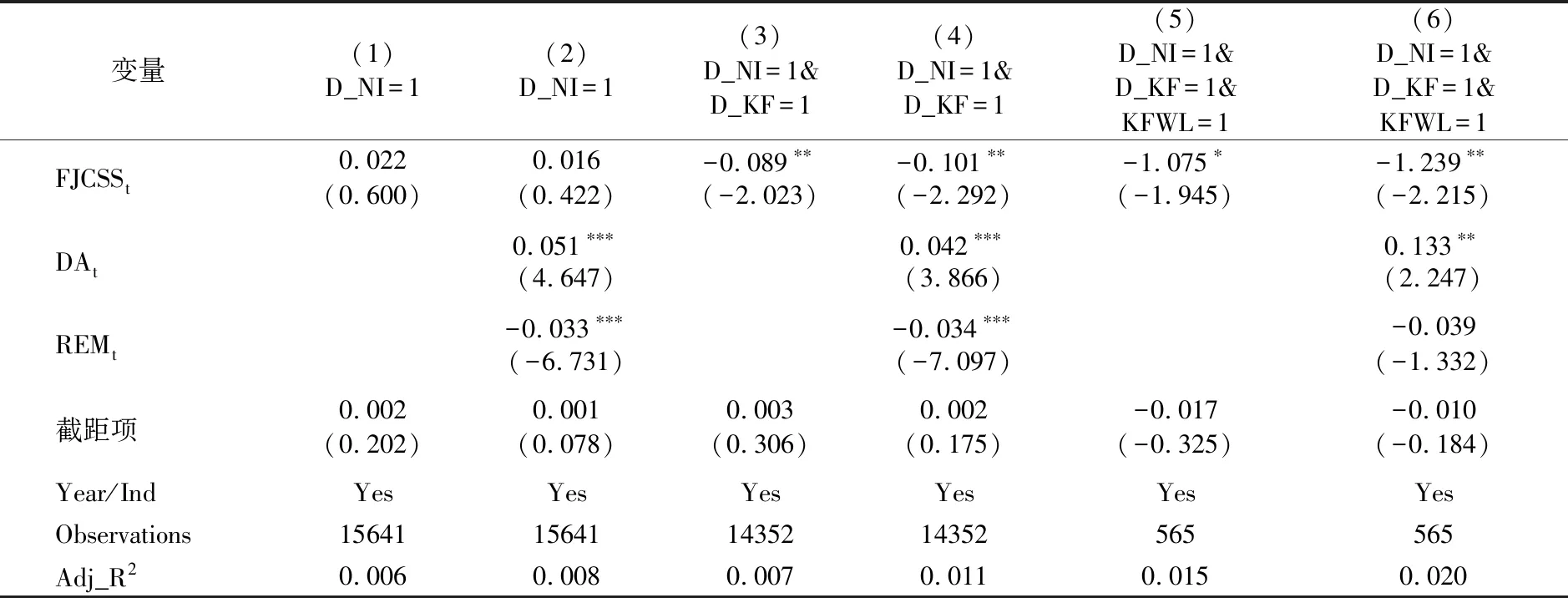

3.假设1c的检验。为了进一步检验我国A股市场分类转移的一般性动机是否旨在迎合监管,本文对净利润和扣非后净利润同时大于零的样本进一步细分,按照扣非后净利润是否微大于零进行分组检验,发现在微利组中FJCSS的系数分别为1.119和1.855(加入DA和REM),都显著为正,在非微利组中系数分别为0.555和0.602,也显著为正,但是前者系数显著更大,限于篇幅结果并未列示。此外,由于与非扣非微利的样本相比,扣非微利的样本量较少,因此本文采用PSM方法进行样本配对。本文选取企业规模、杠杆、账面市值比、成长性、总资产周转率作为配对变量,采用1∶1最近邻匹配法进行匹配,最终得到565个非微利样本,回归结果见表6。

根据表6,我们发现经过PSM匹配后的非扣非微利样本中(列(2)(4))FJCSS的系数分别为0.582和0.566,虽然为正但不显著,这表明在消除了其他因素的噪音干扰之后,结果仍然符合预期,验证了本文的假设1c。这意味着,上市公司为了达到监管指标,会存在更大程度的分类转移。为了进一步验证本文观点,本文进一步对净利润大于零的样本中扣非微亏的样本进行了检验,发现并不存在分类转移行为。扣非微利与微亏的这一显著差异,进一步为本文的假设提供了证据。此外,图2描述了扣非后净利润/总收入在[-10%,10%]区间的样本量分布情况,间隔区间为0.5%,黑色条形格为微利区间,其左侧为微亏区间,可以看出从微亏到微利样本出现了非连续性“跳跃”,这表明在扣非后净利润微利的样本中有部分微利企业是通过分类转移操控而达到监管指标的。

表6 PSM匹配后扣非微利的回归结果(D_NI=1)

图2 样本分布图

综合以上结果表明,我国上市公司实施分类转移的主要目的是为了达到“孰低原则”的业绩监管标准以维持上市或融资资格,即我国上市公司的分类转移行为是旨在迎合监管而非迎合市场,假设1得到验证。

(三)稳健性检验

未预期核心盈余与非经常性损失之间呈现正相关关系,可能是上市公司实际经营状况优化、缩减生产线等原因所致,而并非是分类转移操控的结果。因此本文借鉴McVay(2006)的方法,进行分类转移的“反转”检验。若上市公司存在的这种正相关关系不是实际经营好转,那么下一年未预期核心盈余变化与非经常性损失之间应存在显著的负相关关系。为了确定上市公司究竟是因为经济状况好转还是分类转移而导致核心盈余的增加,构建如下模型:

UE_ΔCEt+1=λ0+λ1FJCSSt+λ2DAt+λ3REMt+εt

(4)

如果上市公司进行了分类转移操控,那么在下一年度会出现盈余“反转”现象,因此预期λ1显著为负。

根据表7,在净利润大于零时即第(1)(2)列中,FJCSS的系数为正但不显著;第(3)(4)列为净利润和扣非后净利润同时大于零的样本,此时FJCSS的系数在5%的水平显著为负,符合分类转移反转预期;第(5)(6)列为扣非后净利润微利的样本,FJCSS的系数也显著为负,同样符合分类转移的反转预期。换言之,上市公司在此三个节点上UE_CE和FJCSS之间的正相关关系并不是上市公司实际经营状况的好转,而是上市公司实施了分类转移。

表7 反转检验结果

五、结论与启示

国外学者已经发现上市公司的分类转移行为,且其主要动机是迎合投资者和分析师等市场参与者。受国外学者研究的启发,近年来我国已经有学者开始关注分类转移这一盈余操控方式,并发现在某些特殊情境上市公司会实施分类转移行为,但这些研究并未在大样本下对我国上市公司分类转移的一般性动机展开分析。鉴于我国资本市场“孰低原则”的业绩监管特点、以散户为主的市场参与者结构,以及分类转移能够虚增核心盈余的技术特征,本文认为我国上市公司分类转移操控的一般性动机是为了迎合监管而非迎合市场。

为此,本文以2001~2017年我国A股上市公司为样本,区分三个层次对上市公司分类转移的一般性动机进行递进式检验,研究发现:在净利润大于零时,未预期核心盈余与非经常性损失存在显著的正相关关系,反之,则几乎不存在;在此基础上进一步区分扣非后净利润是否大于零,发现仅在扣非后净利润大于零时,两者才存在显著正相关关系;在净利润与扣非后净利润都大于零时,进一步区分是否扣非微利,发现微利样本中的分类转移更明显。根据以上发现,我们可以得出以下结论:(1)我国“孰低原则”的业绩监管标准能够诱发上市公司的分类转移行为;(2)与国外分类转移动机的研究结论不同,我国上市公司分类转移的动机并非为迎合市场,而主要是为迎合监管。总的来看,在我国资本市场中,相对于资本市场参与者,政府监管对上市公司会计行为的影响仍然占主导作用。

本文的研究发现和结论对于资本市场监管者、审计师、投资者以及分析师等都有一定的启示。对监管者来说,虽然“孰低原则”业绩监管的初衷是保证上市公司盈余的持续性,但这一监管特点往往也是诱发我国上市公司分类转移操控的主要因素,因此应在各类监管中进一步优化信息披露以保证“孰低原则”的合理运用。比如,进一步优化和加强对非经常性损益(特别是非经常性损失)的披露,避免上市公司将核心费用错误地分类转移至非经常性损失。对于审计师来说,分类转移操控并不改变净盈余,往往难以得到足够的重视,然而,分类转移操控可以改变“孰低原则下的净利润”,影响市场监管者以及其他市场参与者的判断,因此审计师应加强对“扣非后净利润”以及“非经常性损失”等项目的关注并提高审计质量。从资本市场参与者角度来说,投资者和分析师等市场参与者在进行投资决策或者做出预测时,应更多地关注上市公司的核心盈余。由于我国上市公司的分类转移操控旨在迎合资本市场监管,分类转移操控普遍发生在净利润大于零且扣非后净利润微大于零的上市公司,因此市场参与者在进行决策时应重点关注该类上市公司核心盈余的质量。

注释:

① McVay(2006)利用收益减少特殊项目(Income-Decreasing Special Items)检验分类转移的存在性,其定义如下:当特殊项目小于0时,取值为%SI=[Special Items(#17)×-1]/Sales,否则为0。

② 其使用东亚地区样本分别为中国香港(1065)、韩国(588)、中国台湾(461)、新加坡(381)、马来西亚(289)、印度尼西亚(183)以及菲律宾(87),不包含中国A股资本市场。

③ 假如某上市公司在未实施分类转移之前的净利润为100个单位,其中非经常性损益为10,则扣非后净利润为90,按照净利润与扣非后净利润孰低的原则,监管利润应为90个单位。若该上市公司实施分类转移,可将经常性的成本费用项目转移到非经常性损失项目,这样一来,非经常性利润的金额变少,扣非后净利润金额随之变大,而此时企业净利润并未发生任何变化。假设该公司将5个单位的经常性成本费用转移至非经常性损失,那么净利润依然为100个单位,但扣非后净利润为95,此时按照净利润与扣非后净利润孰低的原则,监管利润应为95,也即“孰低原则下的净利润”增加5个单位。这意味着上市公司可以通过分类转移对利润表项目进行错误分类,进而操控“孰低原则下的净利润”以迎合监管。

④ 由于对分类转移的研究重点关注其存在性,也即验证UE_CE与FJCSS之间的相关关系而非因果关系,因此本文研究模型与McVay(2006)、Fan等(2010)、张子余和张天西(2012)以及李晓溪等(2015)的研究模型一致,并未加入其他控制变量。