敦煌行僧取经伏虎图像志研究

周晓萍

摘 要:莫高窟遗存“行僧取经伏虎图像”创作源起为唐末、五代蔚然成风的禅僧行脚,以单尊禅僧行脚为形象依托的“宝胜如来佛”的转换是对隋唐以来敦煌金光明信仰的延续。在诸民共生的唐末宋初敦煌,行僧取经伏虎图像呈现的是一种脱离印度佛教绘画,而重建了一套顺应敦煌民情的宗教绘画视觉形式与形象思维方式。行僧取经伏虎图像在“式”与“饰”之间的架构中彰显了文化的“融”与“合”,在物质借用与融合中达到了图像视觉特征与信仰功能的统一。以绢纸亦或是壁面承载笔、墨、彩的运用中形成了历史记忆的风格演化。

关键词:梵貌胡像;伏虎图像;禅僧行脚;宝胜如来;社会信仰

中图分类号:J2186 文献标识码:A 文章编号:1671-444X(2020)03-0062-09

国际DOI编码:1015958/jcnkigdxbysb202003010

Abstract:The creation of the image “Buddhist Monk with Crouching Tigers on His Pilgrimage for Buddhist Scriptures” as one of the remains of Mogao Grottoes originated from Buddhist monks practice of pilgrimage that was prevalent in the late Tang Dynasty and the Five DynastiesThe transformation from the worship of Buddhist monks pilgrimage to the image of “Ratna -sam!bhava” is a continuation of belief in suvar aprabhāsasūtram since Sui and Tang Dynasties in DunhuangDunhuang during the late Tang Dynasty and early Song Dynasty witnessed a national amalgamation and thus the image is different from Indian Buddhist painting as it reconstructed a set of visual forms and the modes of imagery thinking that conformed to the folk customs in DunhuangThe construction of “style” and “ornament” in the image displays the cultural “integration” and “fusion” which gained unity of the visual feature and belief functionThe stylistic evolution developed with the borrowing and fusion of material and the application of silk paper or that of pen,ink and color on walls

Key words:Buddhist Appearance with Foreign Images (Fan-mao-hu-xiang);the image of crouching tiger;Baosheng Tathagata;social belief

行僧、行道僧圖像曾在唐代两京地区、蜀地风靡一时。现今能够见到的行僧取经伏虎图像(后文简称行僧伏虎图像)的遗存唯属敦煌发现最多。目前统计共有20幅,其中12幅为流存于世界各地的绢、纸卷轴画发现于莫高窟藏经洞(第17窟)流存世界各国的12幅行僧图像分别为:法国巴黎国立图书馆馆藏P3075,P4518,P4074,P4029号纸本;法国吉美国立东洋美术馆藏MG17683号纸本和EO1141,EO1138号绢本;大英博物馆藏Ch0037,Ch0038号纸本;日本奈良天理大学附属图书馆藏722—ィ13;韩国国立博物馆藏4018号纸本;俄艾尔米塔什博物馆藏无卷号纸本。、8幅为洞窟壁画。莫高窟第306、308、363窟甬道各两幅,第45窟前室西壁门上南北两侧。画面构成大同小异,主体形象为一行脚僧模样的取经僧人,高鼻、深目、满脸虬髯的痕迹,刻画出了胡族僧的形象特点。身背经笈,头戴斗笠,一手执麈尾,一手持柱杖,虎伴随行,僧人前方有化佛趺坐于长尾五彩云之上,多数画面并附有“宝胜如来”之题记。因行僧伏虎独特的画面构成,不乏有国内外学者对其进行过考证。

一、唐宋行僧文艺创作之盛

僧人行脚在佛陀时代就曾有之,刘宋(420—479年)求那跋陀罗所译的《杂阿含经》王白尊者曰:“尊者今住在何处?”尊者答王曰:“在于北山,山名揵陀摩罗,共诸同梵行僧。”[刘宋]求那跋陀罗译《杂阿含经》卷第二十三,《大正藏》第2册,台北:新文丰出版公司,1983年,第170页上。中有对印度行僧的记录,汉传经藏中《古清凉传》“齐定州僧明勖,未详何处人也,少怀倜傥,志概凝峻,承闻此山神秀,文殊所居,裹粮负笈,杖锡而至。”[唐]惠详撰《古清凉传》卷下,《大正藏》第51册,台北:新文丰出版公司,1983年,第1096页中——1100页上。所载北齐(550—577年)僧明勖裹粮负笈,杖锡前行的行僧模样,应是中国僧人行脚形象记录的最早文本。

唐宋时期禅僧行脚蔚然成风,主要的社会诱因源于“会昌法难”、“周世宗灭佛”与频繁的战争,大批脱离寺院的僧人以参学、游历为重要的修行方式,由北至南,由西向东进行行脚修行。在唐宋时期,禅宗僧人行脚引起了文化上对“行僧”这一社会现象进行的创作。

此时期以行僧为题材创作的文艺作品空前高涨,如中唐戴叔伦(732—789年)的诗作《赠行脚僧》“补衲随缘住,难违尘外踪。木杯能渡水,铁钵肯降龙。到处栖云榻,何年卧雪峰。知师归日近,应偃旧房松。”[唐]戴叔伦《赠行脚僧》,陈贻焮,郝世峰主编《全唐诗》卷二六二,第2册,北京:文化艺术出版社,2001年,第773页。、晚唐子兰(888—904年)的《赠行脚僧》“世界曾行遍,全无行可修。炎凉三衲共,生死一身休。片断云随体,稀疏雪满头。此门无所着,不肯暂淹留。”[唐]子兰《赠行脚僧》,陈贻焮,孟庆文主编《全唐诗》卷八一九,第5册,北京:文化艺术出版社,2001年,第535页。、南唐诗僧齐己(863—937年)的《新秋霁后晚眺怀先公》“雨霁湘楚晚,水凉天亦澄。山中应解夏,渡口有行僧。鸟列沧洲队,云排碧落层。孤峰磐声绝,一点石龛灯。”[南唐]《赠行脚僧》,陈贻焮,孟庆文主编《全唐诗》卷八三六,第5册,北京:文化艺术出版社,2001年,第669页。、北宋梅尧臣(1002—1060)诗作《行僧》“风衣何揭揭,有若瓠叶翻。尘土不远去,白云藏白门。”付璇琮等主编,北京大学古文献研究所编《全宋诗》第五册,北京大学出版社,1995年,第2939页。、南宋陆游(1125—1210年)诗作《双流旅舍》“孤市人稀冷欲冰,昏昏一盏店家灯。开门拂榻便酣寝,我是江南行脚僧。”[南宋]陆游《双流旅舍三首》之一,北京大学古文献研究所编,《全宋诗》卷二一五四,第39册,北京大学出版社,1998年,第24427页。均描写了诗人在日常生活中随处可见的“行僧”“行脚僧”,这些诗作反映出行僧巡礼、参学、游历的行迹成为了当时社会中的普遍现象。

诗画同辉,画史方面有唐贞观初年(627年)王定所画行僧“西北院小殿南面东西偏门上,王定画行僧及门间菩萨圆光。”[唐]张彦远《历代名画记》卷3;王定:“贞观初得名,笔迹甚快。僧悰云:‘骨气不足,遒媚有余,菩萨圣僧,往往惊艳,在张孝师上。” 《历代名画记》卷9《文渊阁四库全书》第812册,上海古籍出版社,1987年版,第308页,第344页。[1]的记载。并有显庆元年(656年)高宗迎玄奘等十大德赴禁中鹤林寺施戒,三日后“复命巧工吴智敏图十师形,留之供养”,[1]唐天授年(690—692年)龙门石窟擂鼓台中洞的二十五位行道僧,约先天元年(712年)龙门看经寺的二十六尊祖师像,[2]以及之后流行的十六罗汉、十八罗漢、禅宗二十八祖等均属祖师供养群像。唐史上从玄宗开元至德宗建中年间一批佛教画家开始热衷于绘制“行僧”“行脚僧”群像图。“两京寺观壁画”记载,唐代名画家韩干、陆曜在浙西甘露寺文殊堂内外壁各绘“行道僧四铺”,吴道子在长安景公寺绘“行僧”,刘行臣在敬爱寺绘“行脚僧”。[唐]张彦远《历代名画记》卷三,《文渊阁四库全书》第 812 册,上海古籍出版社,1987年版,第310 页。五代,南唐画院的成立,一批入蜀的画家促使了这一题材的发展至盛。以卢楞伽为代表的入蜀画家,于乾元初(758年)在益州大圣慈寺佛殿东、西廊下画“行道高僧”数堵,“此行道僧三堵六身经二百五十余年,至今宛如初矣。”这是景德三年(1006年)李畋在《益州名画录》中所写的跋文。[北宋]黄休复《益州名画录》卷上,《文渊阁四库全书》第812册,上海古籍出版社,1987年版,第484页。宝历年中(825—827年)于大圣慈寺中殿画维摩变相 ……前寺南廊下行道二十八祖,北廊下行道罗汉六十余躯。[3]北宋(960—1127年)黄休复所撰《益州名画录》载录了唐、五代、宋初西蜀之地寺观所绘行僧画作的情况,其中有关行僧记载大多集中在的晚唐宋时期。从而,“行僧”“行脚僧”“行道僧”的文艺创作,在唐宋时期形成壮观的局面。

后续虽有画史与文学作品将玄奘以行僧身份记载、描绘,但还是以群像或供养像的形式出现。最为常见的镰仓幕府时期的玄奘取经单尊图像(图1)的创作又晚于我们所讨论的行僧伏虎图像。故而,敦煌五代、宋时期流传的行僧取经伏虎图像在此类图像案例中有典型的承前启后的图式意义。

敦煌行僧优虎图像为同一题材的作品,在风格表现上经过了五代到宋的发展。五代因中国之分裂,绘画之趋势亦随地而异,如吴越之偏重道释人物,而西蜀、南唐则花鸟画亦颇盛行,是则须因时就地而论述之地。[4]151奈之五代西北一隅的敦煌,同样是这般情景。荣新江在其考证中认为,五代乱世是否能有大批中原写经传到敦煌,目前尚未见到明确的记载。[5]写经的传播过程当之同与尊像画的传播过程。瑞典学者戴仁先生(Jean-Pierre Drège)对藏经洞的文书来源做了考证认为,公元753年之后,敦煌藏经洞的文书都产自敦煌本地。[6]另外学界公认藏经洞封闭的时间为1036年之前。以此种情况而论,也就确认了五代宋时期行僧伏虎图像创作于敦煌本地的可能。

而饶宗颐先生认为,法藏P3075号行僧伏虎图像(图2)的描绘似入蜀贯休之风,因而此画风是由蜀地传入敦煌。[7]《宣和画谱》对贯休所绘罗汉之貌的记载[8]与行僧伏虎图像中的主体人物相貌有趋同之势。唐五代贯休作为入仕的僧人画家,在创作中有极大的自由不受限于南唐画院,他所创作的罗汉像,形象独特,时人竞相摹之。“贯休写罗汉,或庞眉大目,或朵颐隆鼻,或倚松石,或坐山水,胡貌梵相,曲尽其态。或问之,曰:‘休自梦中所睹。人争异之,皆其例也。”[4]173 观贯休所绘罗汉多穿偏袒右肩式袈裟,人物形象常处在一种自我的忘世情节中,每幅画面单尊构图,或依山石松竹而坐,或半跏趺沉思。敦煌行僧与贯休罗汉不同的是其大多穿中亚服饰,人物塑造的是口呈开启状,面色坚韧,风尘仆仆的行者形象。可见,贯休所绘罗汉像成为了罗汉绘画的摹本,并非行脚僧的摹本。

在贯休绘罗汉之前的中国绘画史道释人物画的沿革上,陈师曾做了如下考证“以宋画道释如罗汉图之沿革观之。罗汉图始于六朝之戴逵及印度僧跋摩(即达摩),唐初卢楞伽亦画之。其图样打的耳挂金环,丰颐、蹙额、隆鼻、深目、长眉之类,全表现印度、高加索人种之相貌;其服装、用器皆印度式。”[9]从历代绘罗汉相貌来看,庞眉深目、蹙额隆鼻、丰颐长眉是罗汉的主要相貌特征。罗汉与行脚僧之间的桥梁,无疑是禅宗建立的祖师信仰与五代禅宗大兴之时僧人在实际修行参禅之间建立的宗教文化的结果,两者并非等同。

二、诸民风华与曹氏画院

唐宋归义军时期,敦煌地区胡姓居民与汉族居民杂居的情况非常普遍,主要以粟特人为主的康、安、史、石、米等姓,以回鹘人为主的翟、李等姓及鄯善人的鄯姓,焉耆人的龙姓等并由胡姓居民建立了村庄聚落区,归义军时期还设立了通颊部落的管理机构来管理这些胡姓居民聚落。[10]到了归义军后期的曹氏归义军时期,敦煌地区的胡姓居民人口的比重越来越大。另外,荣新江先生考证,曹氏归义军的掌权者为粟特胡人后裔。[11]而与曹氏政权并存的回鹘政权则为突厥支的回鹘人。居民结构的多元化,势必对晚唐五代敦煌地区的政治、经济、文化产生巨大的影响。在宗教文化上,以粟特人生活范围相关的地区都盛行祆教信仰,祆教寺院以及赛祆活动成为当时归义军政权的政府行为。[12]公元840年漠北回鹘被黠戛斯所灭,西迁至河西与高昌地区,西迁回鹘信仰的摩尼教在西域地区与佛教并行不悖的发展。由居民成份所带来的宗教文化上的多元化,影响着唐宋时期敦煌地区文化的构成。以佛教信仰为主的多宗派信仰的共存,极大地影响着曹氏归义军时期敦煌艺术的创作。

五代,敦煌沙州地区受到后蜀、南唐官设画院的影响,不仅出现了官设画院,且出现了社会组织的民间画行。段文杰先生在《莫高窟晚期的艺术》一文中指出:“五代、北宋时期的曹氏政权仿照中原设立画院,曹氏画院大约延续了百余年……”[13] S3929V号《节度押衙知画行都料董保德等建造兰若功德记》[14]则是记录此时期画行都料董保德的赞文。赞文称颂了五代曹氏归义军时期画行董保德,“手迹及于僧繇,笔势邻于曹氏。画蝇如活,佛铺妙于前贤……”为佛画、邈影“邈影”即肖像画,沙州道俗上层人士都有延请画师“邈影”的习惯。姜伯勤《敦煌艺术与礼乐文明》,北京:中国社会科学出版社,1996年版,第15页。之良工,“因营绘事而又经文粗晓,礼乐兼精”任画行“都料”之职。沙州画院所设的“画院使”是在画院有使职的工匠,而像“院生”P2032背《己亥年(公元939年)净土寺破历》有“面叁胜粟叁沽酒者院生画窟门用。”《法国国家图书馆藏敦煌西域文献2》上海:上海古籍出版社,1994年,第37页。姜伯勤先生对这句文字的识读与断句为“面叁胜,粟叁,沽酒,(看)院生画窟门用。”先生对“院生”的解释为“画院的學生”。姜伯勤著《敦煌艺术宗教与礼乐文明》北京:中国社会科学出版社,1996年,第23-24页。笔者对这句文字的识读与断句为“面叁胜,粟叁,沽酒(者)院生,画窟门用。”意为院生拿着三升面三斗粟去买酒,供给画窟门的人用。那么,此处的“院生”应是在画院学习与打杂的学徒,而不是画窟门者。在曹氏归义军时期的石窟营建与重修史上窟门是相当重要的位置,不会让一位画院的学生去画窟门。先生将“者”字识读为“看”字,在断句上就出现了问题,从而这句话的意思就全变了。一样的学徒则在画院学习与打杂。画院、画行的出现,明显有了绘画的分工协作。分工协作所带来的不仅是工作效率的提高,而且使得画作也有了些许的趋同。行僧伏虎图像纸本卷轴画的趋同或许就源于此时期分工协作所致。曹氏画院时期不仅在绢纸轴画的构图与题材表现上有趋同的现象,石窟壁画创作也概莫能外,同一石窟的不同壁面中有相似人物形象出现的情况比比皆是。这也是曹氏归义军时期,开窟、造像数量惊人的原因。

此外,对于敦煌文书我们可以肯定的是这类文书记录的历史真实性,而像赞文一类的文书,多少都有点夸赞之意,多与所述事实不符。像董保德“手迹及于僧繇,笔势邻于曹氏。”这类词纯属夸大之词,但是可以看出以描写董保德的画技来追溯其师承,以“师承”来彰显其画学之正统。《益州名画录》卷中记“前辈画佛像罗汉,相传曹样、吴样二本”。这些史料的记载,往往会让我们形成思维定势,在判定佛教绘画的风格传承时,会因画史的记载而套用某家风格。而忽略当时地域的差别所形成的绘画风格的演变。生活在敦煌、曹氏归义军时期的董保德,所处的环境是少数民族聚集的地区,掌权者曹氏为粟特人后裔、回鹘人为突厥支。敦煌本土画家与汉族画家,不可能未受到少数民族画家、画风的影响,而在史料中往往缺失了这些民族的珍贵记载。

不可否认的是从北朝到隋唐,中国从西域迎来了许多艺人、音乐家、画家、工匠、医生等,促使了文化交流之花的绽放。[15]夏鼐先生在其研究中对宋代敦煌的历史做了客观评价:“进入宋代以后,回鹘人和西夏人又相继成为敦煌的统治者。敦煌还是与周边民族交往最密切的地方,一些民族政权和外国的王族、使臣不断来到敦煌,长期居住,开窟造像,各民族都为敦煌的发展做出了特殊的贡献。”[16]向达先生更从对画师的考证中得出敦煌曹氏画院时期存在西域画家的推测。“榆林窟二十三号窟有供养人白氏,此姓与龟兹国白姓同,必是流寓敦煌至龟兹国人,以知绘事而为曹氏画院供奉者。竺保疑是竺保之俗写,当为印度人。敦煌诸窟壁画中虽至今尚未发现西域画家题名,然而勾当画院者为印度人,都画匠作为龟兹人,而知金银行都料亦籍隶于阗。有此种旁证,则假设以为制作莫高窟、榆林窟壁画之艺术人中亦有西域画家从事期间,混合中西以成此不朽之作,或者与当时事实不甚相远也!”[17]西域画家史料虽极端匮乏,但不能影响我们对现存绘画题材与风格的判断。

三、唐宋佛画之变与西胡画风之浸

唐宋佛画之变,一是题材之变,一是风格之变,题材之变无不受到唐代崇奉道教之变。佛教绘画加入了不少道教题材的元素。发展到北宋因徽宗崇道,佛道相融的绘画表现愈加强烈。风格之变,滕固先生做了很好的诠释:“佛画自魏晋至初唐无不在外来影响下流转,受西北印度犍陀螺风格及中印度笈多风格影响。到了盛唐,摒除了外来的拘束,而自成格式。”[18]自成格式,即是从题材到风格都与本土绘画的融入。

唐代崇奉道教以来,道教浸盛,其势力时已普及民间。故道教画方兴未艾,得与素占人物画中心之佛教画,并驾齐驱。五代画家凡能佛画者,皆能道画。[4]158从画家释道画兼能的情况来看,在佛画中融入道教题材,或是在道画中融入佛教元素,在唐宋时期的绘画中已不是什么稀奇之事。另外,宋代儒学的发展亦为佛画在此时期注入了中国传统元素。

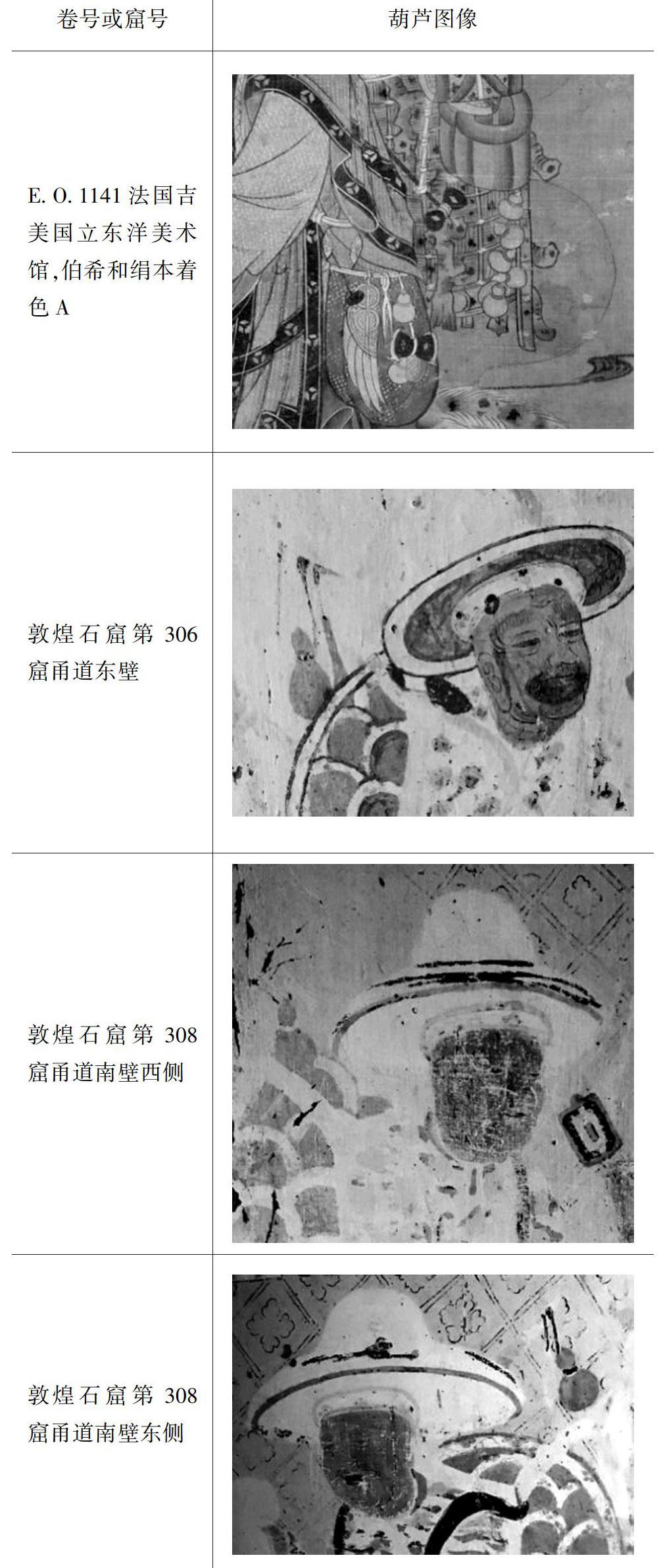

行僧伏虎图像EO1138中两只凌空飞翔的仙鹤与其它行僧伏虎图像中的葫芦(表1)均为道教题材涉入佛教绘画的表现。而图像中对 “麈扇”的刻画则是宋代儒学兴起之后佛画对魏晋名士执扇清谈的图式借用。行僧伏虎图像在题材的借用与杂糅中除了唐宋大环境影响之外,更在于它在敦煌历史时期受到外来民族及其他宗教绘画的影响。“虎”的引入即是受吐蕃民族在石窟壁画中创造的影响。安史之乱爆发后,吐蕃在河陇、西域的统治,使之敦煌、龟兹、高昌地区的石窟出现了以虎及虎皮作为装饰佛教神祇、武士形象的壁画。陆离先生对用虎、虎皮装饰壁画的

原因进行考证认为,吐蕃民族对虎的崇拜以及吐蕃王朝的大虫皮制度[19]是壁画中出现与虎有关的主因。在统治敦煌的六十年里吐蕃对佛教进行了大力扶持,虽在公元848年,结束了对敦煌的统治,但吐蕃统治时期对佛教的影响一直存在。五代、宋密教的兴起,虎更是成为密教图像的一大特征。藏经洞所出的十二幅卷轴行僧伏虎图像有七幅画面中的虎表现为“白虎”。严耀中先生认为,虽然朱雀、玄武、苍龙、白虎等名称来自中华传统文化,但在佛教仪式中使用则唯独密教一家。[20]161唐代,开元三大士来华与大量密教典籍的流传为密宗在中土发展的开端,虽在晚唐密宗及密宗僧侣受到打压,然宋代密宗得到皇家的支持而迅速发展,各宗高僧无不精通咒语、法术,图像中以虎的引入为行僧的法术做了诠释。同时,密教与玄奘创立的唯识(法相)宗结合后,玄奘西行取经事迹随即成为行僧伏虎图像的创作素材。

行僧伏虎图像的创作虽借用了玄奘事迹中的取经一事,而图像中行僧的着装完全区别于汉地僧人的交领式僧服,也区别于南亚的通肩式袈裟与偏袒右肩式袈裟。行僧大多上穿交领襦袴式胡服,腰间束带,下着短裙与裤装,臂膀上挽有帔巾(图3)。这样的僧人装束是中亚斯基泰地区与粟特地区普通民众的常服。同时也是高昌回鹘时期僧侣的装束(图4)。僧人头戴的宽边帽来源于高昌回鹘时期摩尼教选民的帽式,摩尼教选民相当于出家僧侣。由图式的表现可知,此时期回鹘政权与曹氏政权的并存对图像的构成产生了深远的影响。

法藏EO1138号行僧伏虎图像中呈现出与其它图像不同的绘画风格(图5),行僧腰系蹀躞带,膝部有兽形护膝,这些装扮不见于其它行僧伏虎图像。蹀躞带主要是突厥系游牧民族在腰间佩戴的一种悬挂狩猎和日常用品的带饰,俗称“蹀躞七事”。沈从文先生认为,隋唐以来,突厥、吐蕃、回鹘及西北诸兄弟民族和波斯胡商,定居长安的常以十万、二十万计,因之中原妇女服饰及其他生活习惯,受其影响十分显著。开元以前,则由头到脚多受西北民族(主要或即高昌、回鹘)影响。[21]唐人遗存中可见男女佩戴蹀躞带的情况,而在回鹘民族中主要为男性佩戴。在敦煌、高昌地区的石窟壁画、绢纸画中常见回鹘男供养人佩戴这样的蹀躞带(图6)。EO1138号行僧佩戴的蹀躞带主要悬挂了刀子、针筒、火石袋等用具,图像中融入了回鹘民族的生活元素。

宋代禅宗的大兴,需要与时代相称的可视化、典型化形象的出现来体现信仰母体里的文化价值。在诸民共生之下的唐末宋初敦煌,行僧伏虎图像呈现的是一种脱离印度佛教绘画,而重建了一套顺应敦煌民情的宗教绘画视觉形式与形象思维方式。行僧伏虎图像在“式”与“饰”之间的架构中彰显了文化的“融”与“合”,以绢纸亦或是壁面承载笔、墨、彩的运用中形成历史记忆的风格演化。风格演化无不呈现在笔法与题材的细微变化中所建立的有延续性的画面构成。EO1138号(图5)画面采用极为精细的屈铁盘丝描,多处使用描金、贴金的方式装饰人物服饰与器物的重要部位。运用描金、烫金或是贴金的技巧是古巴比伦摩尼教绘画常在画面中用于表达主要部位的绘画技巧。这种绘画技巧不仅用于回鹘时期的石窟壁画、绢纸画,还应用于摩尼教书籍的插图及字母装饰画上。在焉耆、吐峪沟等石窟壁画遗存中,目前还能见到运用描金、贴金的绘画技法在壁画上的表现(图7)。此外,还采用暗面晕染法突出体积的凹凸关系,使画面在线与面的应运中呈现出细致、精美的绘画风格,这种绘画风格随着摩尼教的传播地域,被归为伊朗—中亚绘画风格。

摩尼教及其绘画在8世纪中期传至西域,公元840年信仰摩尼教的漠北回鹘的一支也西迁至高昌,高昌回鹘王国的建立成为回鹘摩尼教发展的重要居所。摩尼教的发展与佛教的结合,在高昌开凿了回鹘佛教石窟与摩尼教石窟寺。大量摩尼教与佛教绘画遗存,都可见两者对摩尼教绘画的继承。摩尼教绘画与经汉传的佛教绘画的结合,最终形成高昌回鹘绘画的风格,以高昌回鹘为中心的绘画艺术随后传至几个回鹘政权地区及回鹘生活区。

郑午昌先生对高昌绘画技法作了如是概论“高昌国画,时有传入中国者。其做法,大概用银箔子及米墨,点点如雨洒纸上。”[4]198从高昌绘画与敦煌行僧伏虎图像的特征对比来看,应证了郑先生的概论。

行僧伏虎图像与景物的结合亦受到了宋代繪画的影响。宋代精微的写实绘画异军突起,高超的写实技巧运用在了人物、花鸟、山水、风俗画等方面,绘画作品中花鸟、树石与人物的结合成为一种新的造境形式,使主体人物置身于一种貌似真实的生活环境中。EO1138号和EO1141行僧取经伏虎图像(图6、图8),均具备了宋画的写实特征与山水、花鸟、人物的结合。行僧伏虎图像顺应了宋代绘画新的造景形式与民族文化的同时,是否还能表达宗教宣教的经藏含义?

贡布里希提出“任何文字描述都不可能像绘画那样具体”[22]这是易见的根本性差别。经文在提供给信仰者信仰对象时,大多没有提供信仰对象的具体装扮及细节。只是在现实世界中人们的生活意识与历史发展中的诸种元素融合,产生了一种适合社会民情、时代风貌、信仰崇拜的礼赞对象。以金光明经为主体信仰之一的唐宋敦煌社会,金光明经的经译到达了极盛。信仰中提供了对宝胜如来信仰的意义在于教义上所具有的保家、护国、忏悔、接引的功能,并没有提出经文以外的图像文本。显然,图像的构成升华了经藏宣教的主题,呈现了多元文化互动与交融的范式。另外,图像以物质承载形式的不同需要经文以外的仪式或环境空间来构成信仰叙事。

四、行僧伏虎图像的物质承载与信仰叙事

由单幅尊像画面构成的宗教叙事情节,在行僧伏虎图像中分为两种叙事方式,一种是以卷轴画应用到祭祀仪礼场合中的叙事,这种叙事方式需要第二方(法师)以及第三方(祈愿者)共同参与完成;另一种是以石窟为中心的叙事,这种叙事方式除壁画之外的第二方(祈愿者即供养人)参与即可达到叙事的功能。卷轴画的叙事方式以第二方的法师为主导展开叙事的序幕,以祈愿者的祈愿目的为核心进行与主题相关的祭祀仪式。石窟壁画与卷轴绘画由于承载物质的不同,决定了他们的可移动性与不可移动性的“宣教化、助人伦”的视觉场域。石窟壁画的存在形式决定了它与整个石窟中其它壁画的内在逻辑关联的完整叙事性。

绢纸轴画的信仰叙事则要紧紧围绕祭祀仪式的场域,祭祀场域的仪式主导人物由法师展开,法师在唐宋社会参与民间丧葬、祭祀活动使其作为传教的载体不再具有单一的身份,他们往往是以“禅僧”“律僧”以及天台、华严等宗僧身份兼具密教身份来表现他们对戒律的遵守。[20]144不仅如此,唐宋法师的地位也不断提高,甚至民间将这种多宗合一的法师视为佛。总之,唐宋以来法师兼诸宗教义、律法,在道场做法事兼通三界之殊能,以肉身菩萨之身份,迎合了人们的思想意识与社会生活。

P3075正面的《法师品》(图9)中的经文体现了对受持者的供养功德,受持经文的往往是法师,对法师的供养即表明唐宋之际对法师地位的重视。图像中对法师的描绘不是宣教的主体,而是借用僧像来实现对宝胜如来信仰的转换,成功实现了生活中僧人与信仰主体(宝胜如来佛)地位的对等。五代、宋敦煌的宝胜如来信仰与密宗典籍内容紧密相连,持诵“宝胜如来”不仅是消灾祈福,还有供养法师的涵义。由宝胜如来信仰到法师供养的转换,是宋代密宗高涨后佛教发展的一大特征。行僧伏虎图像的出现包含了法师所做佛事与民间丧葬习俗相结合为超度所用的特点。依绢、纸轴画的图像表现与类型来说,这类轴画应是在斋祭仪式中为亡者消业、得往生所用的法器。

五代、宋禅宗与净土宗作为佛教多宗派信仰中最为重要的两宗,主导了这一图式的发展以延续隋唐敦煌的金光明信仰。敦煌的金光明信仰从隋至宋有一个演变发展期,施萍婷先生对敦煌壁画中涉及到的11铺《金光明经》经变做了统计研究[23]。从研究来看,中晚唐至五代为《金光明经》经变画发展的重要时期。中唐在吐蕃统治敦煌时期有近上千卷《金光明最胜王经》的遗存表明,金光明信仰在敦煌吐蕃时期非常流行。杨富学先生研究认为,唐末五代宋初流行的《金光明最胜王经》在沙州回鹘时期似也大量流行,9—10世纪间即已由北庭人胜光法师把其译成回鹘语,为最早的一批回鹘语佛典[24] 。由“宝胜如来佛”为信仰主体的金光明经信仰在不同民族中持续流传,所不同的是信仰叙事方式的改变,隋唐以大型经变画为信仰的叙事方式在五代宋变为了以单尊像的叙事。

由两种不同物质的呈现所产生的叙事方式的不同,来触及它们的“叙事功能”。此处需要注意的是“叙事功能”不等同于“叙事方式”。论及“叙事功能”两者的功能是一致的,都是以祈愿者往生净土为祈愿目的。在行僧伏虎图像中,EO1141(图8)中的题记为:“宝胜如来一躯,意为亡弟知球三七斋尽(敬)造,庆赞供养。” 可知,庆赞供养的这幅图像是为亡弟知球在死后二十一日的斋祭上所绘,以祈愿亡灵在往生净土的路上不退转。

此外,以绢纸轴画为载体的叙事方式,符合五代、宋画“供世人收藏、鉴观”的物质承载性。敦煌多民族共生的环境,促进了佛教艺术的发展。两种物质材料所承载的视觉形式反映了唐宋时期敦煌多民族文化与汉文化融合后,所赋予的行僧伏虎图像的视觉特征与信仰功能。

结 论

历史事件、文学体裁、佛教典籍及民族共生为这一图像的构成提供了一定可靠的证据。

唐宋时期敦煌的佛教信仰与民族文化的融合,主导了图像中的物质借用与融合,通过借用与融合达到了中国佛教艺术转型的新面貌。以敦煌行僧伏虎图像为例的这一艺术转型,可观中国佛教艺术形象思维的转变方式。这一形象思维转型的文化源头,关乎唐宋佛画的转型与敦煌诸民信仰影响之下对生死观念及生活夙求等相关联的一系列关乎人的生与死的礼祭问题。

由“行僧图像”到“敦煌行僧伏虎图像”的出现、演变到最终的定位,与敦煌的居民结构与社会信仰紧密结合,不管是用于祭祀道场还是佛教石窟,都旨在表明它祈福、禳灾、忏悔的宗教功用。这种以单尊形式出现的行僧伏虎图像,影响了后续12—14世纪日本镰仓时期以唯识宗与密教典籍相结合的玄奘像创作。

参考文献:

[1] 慧立述,彦悰笺大慈恩寺三藏法师传[M]北京:中华书局,2000:180

[2] 于向东行道僧图像衰微考[J]敦煌学辑刊,2016(02):93

[3] 黄休复益州名画录[M]//文渊阁四库全书:第812册,上海:上海古籍出版社,1987:485—486

[4] 郑午昌中国画学全史[M]北京:中国社会科学出版社,2009:151

[5] 荣新江归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考索[M]上海:上海古籍出版社,2015:276

[6] Jean-Pierre Drège ,“Papiers de Dunhuang:Essai danalyse morphologique des manuscrits chinois datés”,Toung pao,2nd ser,67(1981):305-360

[7] 饶宗颐白画源流与敦煌画风[C]//饶宗颐佛学文集北京:北京出版社,2014:536

[8] 俞剑华标点注译宣和画谱:卷第三[M]北京:人民美术出版社,2016:77

[9] 陈师曾中国绘画史[M]南京:江苏凤凰文艺出版社,2020:191

[10] 郑炳林晚唐五代敦煌地区的胡姓居民和聚落[C]//敦煌归义军史专题研究三编兰州:兰州大学出版社,2005:602—622

[11] 荣新江敦煌归义军曹氏统治者为粟特后裔说[J]历史研究,2001(01):65—72

[12] 郑炳林晚唐五代敦煌地区的居民结构研究[J]兰州大学学报:社会科学版,2006(02):14

[13] 段文杰莫高窟晚期的艺术[C]//中国石窟·敦煌石窟(第五卷)北京:文物出版社,1987:161—170

[14] S3929V節度押衙知画行都料董保德等建造兰若功德记英藏敦煌文献:第五卷[M]成都:四川人民出版社,2009:214

[15] 森安孝夫丝绸之路与唐帝国[M]石晓军,译北京:北京日报出版社,2020:340

[16] 夏鼐敦煌千佛洞的历史和宝藏[J]考古通讯,1956(04):42—48

[17] 向达莫高 榆林二窟杂考[J]文物参考资料,1951(05):76—93

[18] 滕固唐宋绘画史[M]沈阳:辽宁美术出版社,2018:42—43

[19] 陆离敦煌新疆等地吐蕃石窟中着虎皮衣饰神祇、武士图像及雕塑研究 [J]敦煌学辑刊,2005(03):110—119

[20] 严耀中汉传密教[M]上海:学林出版社,1999:161

[21] 沈从文中国古代服饰研究[M]北京:商务印书馆,2011:434

[22] EH贡布里希象征的图像——贡布里希图像学文集[M]杨思梁,范景中,译南宁:广西美术出版社,2017:29

[23] 施萍婷敦煌石窟与文献研究[M]杭州:浙江大学出版社,2015:182—226

[24] 杨富学、杜斗城河西回鹘之佛教[C]//杨曾文、杜斗城中国敦煌学百年文库:宗教卷一兰州:甘肃文化出版社,199:458

(责任编辑:涂 艳 杨 飞)