腓骨沟加深术联合肌腱转位术对慢性腓骨肌腱脱位患者疼痛程度及踝-足功能的影响*

季涛涛,宋 戈,王亚宾,韩鹏超

河南科技大学第一附属医院,郑州 471000

慢性腓骨肌腱脱位临床较为少见,主要致病因素为运动损伤,以腓骨后方肿胀、压痛、局部瘀斑等为主要临床临床表现,与外踝扭伤症状相似,故误诊、漏诊率较高,从而延误治疗[1]。肌腱重排法、腓骨上支持带修复法均为临床治疗慢性腓骨肌腱脱位的常用治疗方式,可在一定程度上改善临床症状,但临床应用存在一定局限性。肌腱重排法由于改变跟腓韧带位置进而易对踝关节外侧结构产生损伤[2]。单纯进行腓骨上支持带修复不仅实施困难还造成腓骨肌腱滑动困难[3]。基于此,本研究采用腓骨沟加深术联合肌腱转位术治疗慢性腓骨肌腱脱位患者,旨在进一步观察其临床疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2016年2月—2018年3月期间收治的慢性腓骨肌腱脱位(14例)患者的临床资料,其中男12例,女2例;年龄24~42岁,平均年龄(35.42±3.61)岁;左侧4例,右侧10例;腓骨沟平坦9例,凸起5例;扭伤3例,运动损伤11例;疼痛时间11~22周,平均疼痛时间(15.76±2.48)周;腓骨肌腱脱位次数4~11次,平均腓骨肌腱脱位次数(6.56±1.63)次;14例患者踝部均伴有弹响,触摸可见条索状肌腱。

1.2 入选标准

(1)纳入标准:①经X线、MRI等检查确诊为慢性腓骨肌腱脱位;②临床资料与影像学资料均完整者;③凝血功能正常者。(2)排除标准:①腓骨肌腱脱位次数不超过3次,持续时间不超过3个月者;②过敏体质者;③合并严重感染性疾病者;④严重器官功能衰竭者;⑤合并腓骨肌腱断裂,严重下肢神经损伤者;⑥合并踝关节手术史或其他踝关节疾病者。

1.3 方法

所有患者均采用腓骨沟加深术联合肌腱转位术治疗,嘱咐患者取侧卧位,采用全身麻醉或硬外膜麻醉,于外踝末端上方约4 cm位置向下做一约6 cm弧形切口,将皮下组织逐层切开,游离筋膜层,过程中注意避免损伤隐静脉及腓肠神经,使腓骨上支持带充分暴露,可见腓骨上支持带挛缩、损伤;对腓骨肌腱腱鞘实施纵行切开,牵开腓骨长、短肌腱,对腓骨沟深度、宽度等形态进行详细探查。腓骨沟加深术:通过微型摆锯对腓骨皮质骨实施纵行切开,凿取约3 cm×1 cm骨皮质,将腓骨远端后侧骨皮质翻开,去除皮质下松质骨,直至腓骨沟外侧深度约3 cm,内测深度约6 cm;盖上皮质骨,对腓骨肌腱进行复位,仔细观察腓骨沟深度,复位满意后,采用克氏针(直径为1.0 mm)分别于骨瓣远端、近端距上下极边缘约5 cm处上下各打1孔,使用可吸收线缝合固定。肌腱转位术:将腓骨长、短肌腱充分暴露、分离后,对肌腱转位所需长度进行测量,取1/2束腓骨长肌肌腱,保留近端,切断远端,编织末端备用。取腓骨末端约2 cm处钻骨隧道,通过钻头(直径4.5mm)扩隧,然后通过牵引线由前向后将编制完成的腓骨肌腱导入腓骨隧道,取跟骨侧端钻深度为25mm~35mm的骨隧道,通过钻头(直径4.5mm)扩隧,导入腓骨肌腱,确保张力合适,挤压钉固定于跟骨。固定完成后,对转位肌腱紧张度进行测试,活动踝关节,确保腓骨肌腱滑动顺畅,缝合腓骨侧筋膜,清洗术野,逐层缝合皮下组织,关闭切口。术后对踝关节功能未进行石膏固定20 d,术后第2 d进行膝关节、足趾屈伸功能训练;20 d后对踝关节肢具固定进行更换,进行踝关节跖屈、伸背训练,冰敷消肿;40 d后进行拄拐半负重训练,3个月后进行完全负重训练。

1.4 评价指标

分别与术前及术后12个月,通过视觉模拟评分法(VAS)[4]对所有入选者疼痛程度进行评估,0~10分,无痛:0分,轻度疼痛:1~3分,中度疼痛:4~6分,重度疼痛:7~10分;通过美国足踝外科协会踝-后足评分(AOFAS)[5]对所有入选者踝-足功能进行评估,0~100分,优:90~100分,良:75~89分,可:50~74分,差:低于50分。术后3个月时,对患者进行复查,记录所有入选者并发症(踝部弹响、活动受限、骨膜片移位)情况。

1.5 统计学方法

数据采用SPSS 24.0软件进行统计分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料以例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验;以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 VAS评分、AOFAS踝-后足评分

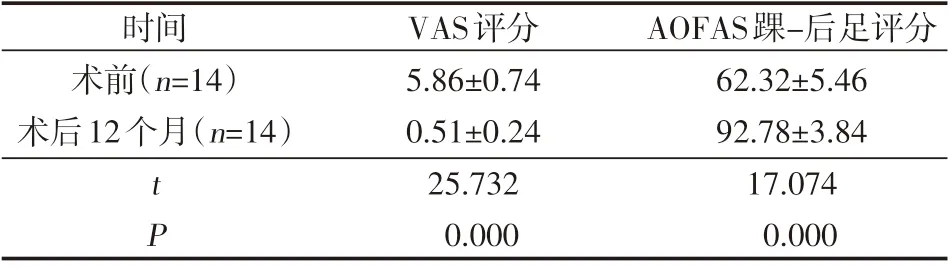

术后12个月时,患者VAS评分低于术前,AOFAS踝-后足评分高于术前,差异有统计学意义(P<0.01),见表1。

表1 患者治疗前后VAS评分、AOFAS踝-后足评分比较(±s) 分

表1 患者治疗前后VAS评分、AOFAS踝-后足评分比较(±s) 分

时间术前(n=14)术后12个月(n=14)tP VAS评分5.86±0.74 0.51±0.24 25.732 0.000 AOFAS踝-后足评分62.32±5.46 92.78±3.84 17.074 0.000

2.2 并发症

术后3个月时,14例患者行走时均未发生踝部弹响、活动受限等并发症,影像学检查显示腓骨截骨处愈合完全,无骨膜片移位情况。

3 讨论

慢性腓骨肌腱脱位主要指剧烈运动或暴力作用下导致肌腱从外环后方滑脱产生外踝不稳,疼痛、肿胀等症状持续3个月以上,将对患者日常生活功能产生严重影响。临床对于慢性腓骨肌腱脱位患者治疗存在一定争议,一种治疗方法是跖屈位石膏固定踝关节6周,治疗期间禁止负重,可有效减少手术治疗所产生的损伤,但该治疗方式治疗有效率仅50.00%左右;另一种方法是手术治疗,治疗有效率可达95.00%左右,并可有效预防疾病复发[6]。

腓骨沟加深术是一种通过将腓骨沟凸起的骨质清除,改变腓骨沟解剖学异常的治疗方式,对于减少腓骨周围疼痛,提高腓骨肌腱功能具有良好治疗效果。本研究采用腓骨沟加深术联合肌腱转位术治疗慢性腓骨肌腱脱位患者,结果显示,术后12个月时,患者VAS评分低于术前,AOFAS踝-后足评分高于术前,术后3个月时,14例患者行走时均未发生踝部弹响、活动受限等并发症,影像学检查显示腓骨截骨处愈合完全,无骨膜片移位情况,表明腓骨沟加深术联合肌腱转位术对慢性腓骨肌腱脱位患者具有良好治疗效果,对于疼痛程度及踝-足关节具有明显改善作用,且具有一定安全性。分析其原因,本研究所采用的腓骨沟加深术将腓骨沟皮质完整掀开,清除部分松质骨,到达外侧前、内测深的效果,最后将骨皮质复位,有效保证术后腓骨沟的平整性,且外浅内深的结构有效减小腓骨肌腱压力,利于维持腓骨肌腱的稳定性[7]。而肌腱转位术是指将临近健全肌肉的肌腱止点转移到合适部位,使失衡的肌力恢复正常功能,并预防畸形发生的治疗方式,采用该方式治疗慢性腓骨肌腱脱位患者而言,可有效避免腓骨上支持带缝合过松或过紧等不良事件[8]。此外,由于慢性腓骨肌腱脱位发病率较低,研究例数较少,故本研究存在一定不足,应延长研究时间,增加研究样本,以进一步证实研究结果。

综上所述,慢性腓骨肌腱脱位患者采用腓骨沟加深术联合肌腱转位术治疗效果较好,可有效缓解患者疼痛程度,改善踝-足关节功能,促使患者获益。