农村移风易俗现状及对策分析

——基于对云南省三县区客事宴请的研究

◎张晓旭 张志雄

(西南林业大学 云南 昆明 650000)

积极开展移风易俗工作,有助于全面提升农民精神风貌,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,不断提高乡村社会文明程度。风俗是人类在历史迁移过程中形成的具有一定特色及稳定性和延续性的行为模式和文化传统,蕴含着丰富的文化内涵,具有鲜明的地域性和时代性特征。我国自古即有“风俗”的概念,“观风俗,知得失”“为政必先究风俗”。对移风易俗的研究,主要从民俗的发展史、成因及演变、民俗移易新主张及移风易俗的建议策略等方面开展。各类客事宴请,是地方风俗的真实体现,也是移风易俗的重要内容之一。

一、对云南省三县区客事宴请的调研分析

本文中的调研数据来自云南省3个县区单位,包括曲靖市马龙区、玉溪市澄江县、红河州建水县,共计7个样本村。主要通过对县文明办、村委会等政府部门收集官方数据,用分层抽样的方式对7个村的村民进行客事宴请的压力和消费占比调研。

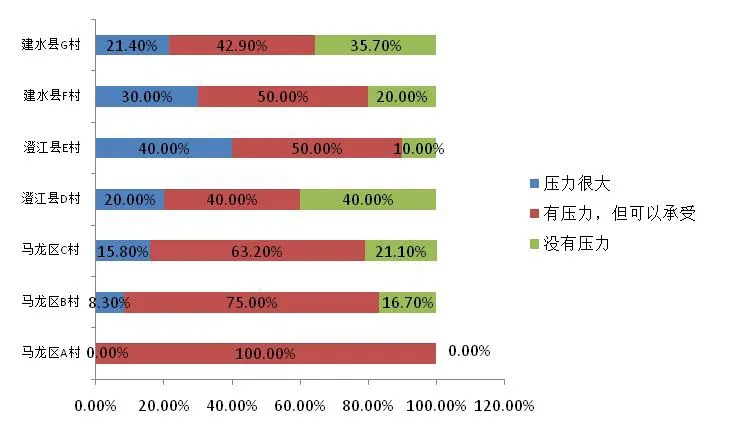

图1为被调研者对当前婚丧喜庆等宴请事宜是否有精神和经济压力的调研,认为有压力的村民占比最高。

图1 喜宴压力

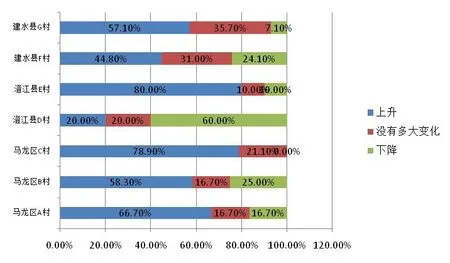

图2为被调研者家庭近年来“人情”消费占总收入的比例趋势的调研。认为人情消费占比升高的人数最多,其中马龙区C村、澄江县E村中认为比例上升的村民在所有选项中占比最高。

二、当前移风易俗的问题分析

(一)村规民约未能充分发挥治理作用

图2 “人情”消费占比趋势

村规民约作为移风易俗的总抓手,在移易工作中起着至关重要的作用。但在调研中发现,各村的村规民约都普遍存在约束力弱、宣传力度不够、村民参与积极性小、不同地区执行差异较大等问题。例如在宣传执行上,村规民约只贴在村委会办公室墙上,没有进行广泛宣传及动员,村民对村规民约了解程度不深,对客事宴请大操大办、宴请名目繁多等违反村规民约的行为,由于碍于情面等因素,难以落实处罚措施。在客事宴请的范围、规模及菜品的规定上,有些人的酒席不在村子里办,村规民约就无法对其宴席规模进行约束。

(二)移风易俗动力不足

本次调研中发现,部分村干部思想意识水平偏低,在推动移风易俗方面动力不足。村民对于移风易俗的了解程度普遍较差、参与意愿较低。长期以来,村民已经适应了当前的生活环境和生活方式,尤其是对年龄稍长的村民,对移风易俗的认同度较低。

(三)教育意识较差

通过本次调研中发现,依然有村民秉持着“读书无用论”的观念,加之当前高校毕业生严峻的就业压力,使得部分村民认为上学不重要,赚钱才重要,还不如早些辍学,既省了学费又多赚几年的钱。致使部分村民子女失去了继续学习深造改变命运的机会。

三、促进移风易俗的对策

(一)坚持因地制宜的原则

移风易俗要因地制宜,照本宣科、生搬硬套,难以收效,因此,要充分考虑当地资源、民族、生态、经济等因素,不搞“一刀切”。对制约农村发展的旧俗要坚决摒弃,同时优秀传统文化也要尊重和发扬,形成“自治、德治、法治”三治合一的治理体系,努力建设成为有历史、有内涵,经济与文化共同发展的特色乡村[3]。

(二)以村规民约为抓手,有效促进移风易俗

在村规民约的制定及修改过程中,应以村干部为组长,村民代表为小组成员,成立村规民约管理小组。应以法律为基本准绳,结合本村特点,征求广大村民意见,充分考虑产业、民俗、生态之间的关系,统筹规划,制定出规划合理、内容具体、奖罚明确、落实有效、通俗易懂的村规民约。要深入村民生活,以喜闻乐见的方式,加深村民对村规民约的了解程度,提高村规民约的普及率,落实相应的奖惩制度,避免“家家有奖”“只奖不罚”流于形式,或者“关系户,搞特殊”等不公平情况的发生。

(三)充分发挥党员干部的带动作用

各村要充分发挥党员干部的带动作用,通过不同形式的宣传、教育来提升基层干部对乡风文明建设、移风易俗的重视程度,辐射更多村民,激发村民的现代思想意识、主人翁意识,努力让村民在移风易俗工作中。尤其是客事宴请中,党员干部不仅仅作为政策的执行者,更作为基层治理的管理者、监督者,实现自我管理约束、彼此监督互助、共同实践创新的农村自治格局,有效推动移风易俗工作的实施和创新,充分发挥村民自治能力,主动管理、实施、监督、创新移风易俗模式。

四、结语

通过对云南省曲靖市马龙区、玉溪市澄江县、红河州建水县共计7个样本村的客事宴请进行调研,给我们的启示是:积极开展移风易俗工作,是全面提升农民精神风貌、促进农村文化发展的重要途径,也是培育文明乡风、良好家风、淳朴民风的重要手段;应以移风易俗为切入点,努力提高农村地区的精神文明建设水平,能够有效促进农村在经济、政治、文化、社会和生态文明方面的综合发展。