“全球场”:出版走出去的逻辑起点与路径层次

张丽燕,韩素梅

(1.中北大学 人文社会科学学院,山西 太原 030051;2.浙江工业大学 人文学院,浙江 杭州 310014)

1 “全球场”是出版走出去的逻辑起点

出版走出去源自全球流动性的增强及文化走出去的需求。从全球范围的流动性讲,“全球场”的理念是出版走出去的逻辑起点;从文化走出去的需求来讲,民族与世界的辩证关系也涉及到如何看待“全球场”的问题,首倡软实力理论的美国学者约瑟夫·奈指出:“一个国家文化的全球普及性是软实力的重要力量来源。”[1]25

“全球场”(global field,国内也有译为“全球场域”)是罗兰·罗伯逊(Roland Robertson)在论及全球化、全球本土化时提到的。在“一切国际政治都是文化性的”[2]序言全球化语境下,“全球场”的理念是从联系这个场的基本构成要素来思考全球性的。罗兰·罗伯特认为全球化由四个基本要素构造而成,它们分别是民族社会、个人、民族社会之间的关系或世界体系、总体意义的人类或全人类。[2]36可以看出,“全球场”既强调国际政治与文化交流的趋同化,也强调民族、个人、社会与世界体系的交融性。基于扩大中华文化国际影响力和参与世界文明对话的出版走出去,其使命正与“全球场”的内涵及趋势相符合,因而,“全球场”的理念可以、并且应该是出版走出去的逻辑起点。

在罗兰·罗伯特这里,“全球场”也是“全球人类状况”(global-human condition)的另一种表达。如果联系近年出版走出去的政策背景,便可看出“全球场”理念与中国当下对外文化交流政策的一致性,如“人类命运共同体”及“天下一家”的理念都强调普遍性的经验与全人类的胸怀。但对“全球人类状况”或文化普遍性的关注,并不意味着是对特殊性的抹除,全球化也是普遍主义与特殊主义的辩证互动,而特殊性的预期则在于中国故事的内涵建构。“要处理好民族和世界的关系。我们常说,越是民族的越是世界的,这话没错,但是不全面。反过来说,越是世界的也越是民族的。”[3]十九大强调要讲好中国故事,展现真实、立体、全面的中国,提高国家文化软实力,便是对文化特殊性的预期。出版走出去的策略方针既包含了讲好中国故事、传递中国文化的特殊使命,也包含了参与全球文明对话的文化普遍主义的诉求愿望。罗兰·罗伯逊认为特殊主义和普遍主义是全球场的双重特性,兼具这两个特性的民族社会、个体自我、诸社会构成的世界体系(国际关系)和全人类等四个参照点是全球场的基本构成要素。

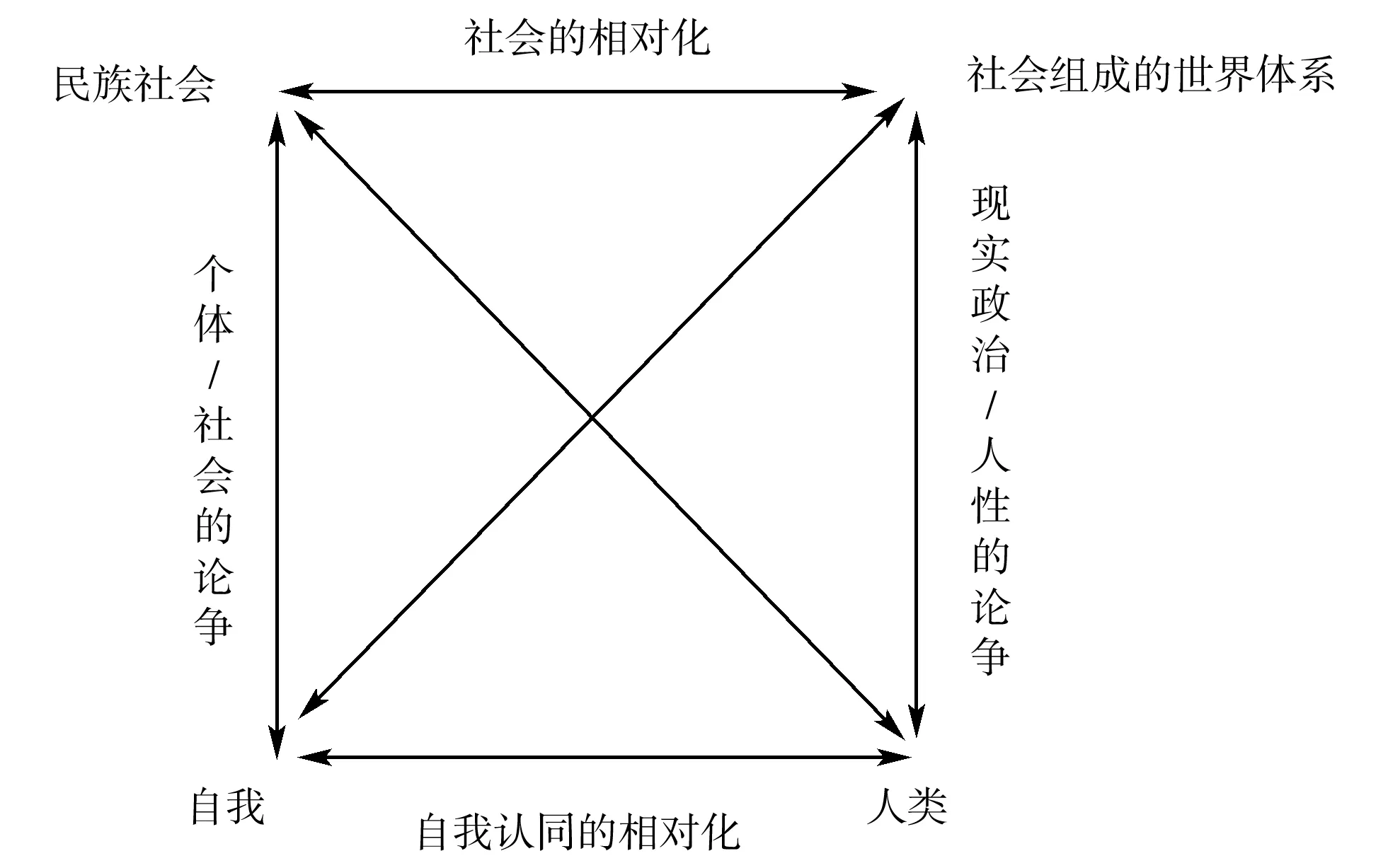

为了更好地理解“全球场”作为出版走出去的逻辑起点和路径层次的参考框架,可以参照罗兰·罗伯逊为“全球场”绘制的图画[2]39(详见图 1),以观察四个参照点构成的全球场的多元取向。

图 1 全球场

罗兰·罗伯逊认为,“全球场”的四个参照点,既照顾到个体自我与社会之间的参差关系,及现实政治与人类人性之间的参差关系;也考量到社会与社会、国家与国家之间的相对化,及个体与人类之间的相对化。在世界各国开始有意识地应对和反思全球化的同质化倾向时,全球文化的分级、多元、交互特性也越来越受到重视。另外,个体自我、社会、国际关系及全人类这四个参照点不是递进式或单线性的,而是互为关系互相作用的。这几个不同参照点的动态关系及不断“升级”构成了具有弹性特征的全球场域,并且,随着时代语境的变迁,四个参照点又有不同的权重指向。罗兰·罗伯逊认为在近世(主要是20世纪以来),民族社会(或译为民族国家)成为分析全球人类状况(全球场域)的一个总参照点,它是社会与社会、国家与国家关系的统领者。但个人观念与全人类观念的勃兴也越来越难以忽视,“除了民族国家诸系统和国际关系系统之外,全球化的另外两个主要要素是关于个人的观念和关于人类的观念”[2]84。

基于文化自信的文化走出去、出版走出去,也与罗伯逊关于民族国家作为“全球场”的总参照点的看法契合。但21世纪新媒体的兴盛、个人主体意识的强化及全人类理念的迭兴等变得更加凸显,因而,在民族国家、国际关系之外,个人自我意识的增强、全人类普遍主义的文化认同等也成为文化走出去、出版走出去必须面对和思考的路径层次。这种路径层次包括出版走出去的全球、区域及个人节点的立体式空间布局;包括以企业/社会为排头兵、以个人为参与渗入主体、以全人类为文化交流最终目的的多元式主体布局;包括从传统纸质出版到以纸质、网络、数字出版及数据库为主的传播及渠道布局。其中,出版领域对“全球场”的回应,首先体现于政府/国家作为总参照点的出版走出去,因为“文化问题是一个经济问题,也可以说是一个政治问题”[4]。

2 “全球场”与政府为主体的出版走出去

在“全球场”视域中看待出版走出去,会形成四个参照点构成的路径框架,详见图 2 所示。

图 2 出版走出去的全球/地方文化路径

出版走出去经由四个参照点而生成以下几种路径层次:以民族国家为基本单元的出版输出、文化输出;以社会组织、民族国家等组成的跨文化交流;以个人自我为基本单元的出版走进去、文化走进去;以全人类为构成要素的文化交融。以上路径层次也是出版走出去的四种战略布局:文化输出、跨文化交流、文化走进去和文化交融。需要指出的是,不应把这四种布局简单地理解为四个阶段且因循这样的阶段规划出版走出去,因为在“全球场”中,以上四个基本参照点是相互交叉作用的关系,如民族国家与全人类之间构成的公民资格的相对化,如跨越国家体系的全球公民现象的出现等。因而,以上四个参照点所对应的都应该是出版走出去的主体,不过,由于时代环境等的影响,以上四种路径层次又各有侧重。

罗兰·罗伯逊认为20世纪以来民族国家是“全球场”的一个总参照点,它是社会与社会、国家与国家关系的统领者。因此,迄今为止,“全球场”中的出版走出去战略主要以各级政府为话语主体,各级政府都既承担了“全球场”“解地域化”的趋势,也承担了“全球场”“再地域化”的特征。“讲好中国故事”是“全球场”中全球与地方辩证互动关系的体现,是出版走出去的立身之本,否则,“全球场”就变成了完全同质化的单一文化场。另一方面,如果片面强调“地域化”,就会形成“过度地域化”或狭隘的“地方本位主义”甚至狭隘民族主义的倾向。因此,向社会、个体以及全人类开放交流的“解地域化”就十分重要了,也就是说,“讲好中国故事”的国家话语需要融入全球场域并设定时空两方面的统筹策略。

出版走出去面临的“全球场”是一种时间统筹。政府/国家主导的出版走出去不只在于应对全球化导致的“去传统化”,即罗伯逊所说的以“存心怀旧”(willful nostalgia)作为行动策略[2]211,而且是以特有的价值体系标识民族国家身份,复兴社会成员的地域认同感,如中国图书对外推广计划、“经典中国”国际出版工程、中国经典翻译工程等。但以政府为主导的出版走出去,其内容、版权、渠道等官方特征明显,即以传统文化的内容和版权输出为主,传播内容较为经典严肃,跨国界的民间交流效果不明显。在这一环境趋势下,要达到文化融合的目的则需要尽量避免以单一话语主体或自我中心论出发进行传播,这与传播所包含的沟通、交流、交际等本质内涵是对立的。[5]“存心怀旧”的功效,对内可以统一国族身份认同,对外则建构民族文化身份,统一与建构文化身份正是出版走出去的两个基本目标。但“存心怀旧”在复兴地域认同感的同时,一方面容易偏于传统文化输出而忽视当代创新内涵,另一方面也容易因较强的国族意识而造成文化交流的壁垒,从而产生文化折扣的现象。

出版走出去面临的“全球场”是一种空间统筹。在罗伯逊的“全球场”和“全球地域化”(Glocal,是全球化global与本地化local的结合)概念中,“自上而下”“自下而上”和“由外及内”“由内及外”是“全球场”基本要素互相作用的体现。政府主导的出版走出去可以在短时间内集中政策、资金、人力、渠道、组织资源等规模性地做到“自上而下”和“由内而外”,但在“自下而上”和“由外而内”方面则相对不足。从全球本土路径看,作为出版主体的民族国家可以借鉴发达国家的三种全球本土模式:①内容是本土的,模式是“全球”的;②“中枢神经”是“全球”的,而“行动网络”是本土的;③血液(资金)是非本土的,而“骨肉”(制作)是本土的。[6]25总体看,目前出版走出去的全球本土模式主要趋向于第①种——内容是本土的,模式是全球的;第②种“中枢神经”是“全球”的,“行动网络”是本土的,更偏向于出版“走出去”之后的“走进去”,其理念是顾及到民族国家之外其他三个参照点的“全球场”思维;第③种则更倾向于国际间的产业合作。

政府仍旧且应该是“全球场”视域下出版走出去的主要参照点或话语主体,如日本的文化输出模式即如此;“全球场”需要按照国情现状应对国际关系及人类关系的变化。因而,在国家/政府之外,“全球场”视域下的出版走出去还需注意其他三个参照点,即社会组织、个体自我及全人类的理念与路径。“人类命运共同体”的命题正可以避免因政治体制、宗教信仰、意识形态等引出的文化偏见,以更加人本、人文的底色达成文化交流与文化交融的目的。

3 出版走出去与其他三个参照点

出版走出去涉及三个更加具体的出版主体,有研究者称之为“三元主体”:“出版传播主体已然形成出版者、创作者和读者的三元结构。在出版走出去大局的驱动下,出版传播的‘三元主体’应充分发挥各自的功能,成为建构跨文化出版生态的坚实力量。”[7]因为“在日趋全球化的世界中,文明的、社会的、民族的、区域的,甚至个人的自我意识都有所增强。”[2]38这样的语境下,出版走出去便需回应社会、区域、个人甚至人类共同体的认同诉求。如表1 所示,国家政府主导的出版走出去可以成规模、由内而外地形成“排头兵”的态势,但交互性、渗入性、共享性方面还需要考虑全球场的其他三个参照点及其多层级交互特征。

表1 全球场视域下出版走出去的路径类别

表1 所示路径包含了文化信息增长与文化交流增值两种走向。如果说罗兰·罗伯逊的“全球场”更注重全球与地方间共时、弹性、动态特征的话,乔治·瑞泽尔对全球化的关注则更注重其历时特征。瑞泽尔认为全球化有两个子过程,一是全球化的增长,二是全球化的根植(grobalization)。全球化的根植是对全球化增长的一种弥补,与利润为导向的增长全球化不同,它诉诸于本土特色,以差异性为文化张目。当然,本土性的张扬与本土性的消失都是文化创新的希望与难题所在。[8]出版走出去战略也面临“增长”与“增值”两个过程、两种走向。政府/国家的主导已经为出版走出去的规模性增长打好基础框架,而出版走进去及参与全球文明对话的使命还有赖于对全球“流动空间”、数字化出版趋势、个体自我意识及全球人类意识增长等的回应。

从全球文化空间讲,“全球场”的动态空间,还包含物理空间之外的“流动空间”,由电子、数字通讯构成的流动空间与地方空间组成了一种多模态的交互界面,“网络建构了我们社会的新社会形态”,因为它“为其渗透扩张遍及整个社会结构提供了物质基础”[9]434。“全球场”态势下的出版走出去在应对地方空间与全球空间的变动关系时,还要回应由流动空间介入的社会形态变化。以政府/国家为主导的出版走出去是世界体系范围内国与国之间的出版交流,它长于宏阔而短于深入;区域间的、点与点之间的出版交流可以弥补出版“全球场”的层次性和深入性,并以之为基础,建立人类共同体的出版交流与文化融合。

“全球场”正在面临数字化的挑战,传统出版的边界也形成多种界面。当下由政府/国家主导的出版走出去仍旧以纸质出版物及版权交易为主,数字化出版、数据库设立、音像出版、云出版等方式是出版走出去的新贵。目前,从全球文化对应的文化类型看,出版形式与文化类型基本对应,如纸质出版对应的传统文化、精英文化。企业为主的出版主体更以市场为导向,在纸质出版、数字出版和数据库方面较为多元,对传统文化、流行文化与面向精英文化的学术出版均有考量。个体间的全球文化交流则以数字化方式为主,颠覆了由机构组织的出版行为,他们着意于个体自我品味的全球交流且方式多样,如网络文学、音像制品、微信公众号的跨域传播等。网络原住民不再甘心于仅仅是“看客”,他们还想参与到个人出版的行列中,自发地创造他们的认同价值,如被称为文本“盗猎者”的个体翻译者及其组成的松散的字幕组成员组织。而以人类共同体为宗旨的出版应该是综合各类出版方式,既不是相对单一的以市场、兴趣为导向的流行文化,也不是相对单一的以政府战略、社会效益为主的“领土”式文化、只侧重学术交流的精英文化等。

从个体意识增强及全人类观念的彰显看,出版走出去最终与每一个个体接触才会有效,因而,个体空间、地方空间构成了“全球场”的必要部分。如广西师范大学出版社的《平和美棠:我俩的故事》,平民的、个人的爱情故事与全球普泛的人类情感相通,成为这本书在海外热销的原因;再如刘慈欣的《三体》通过将中国传统文化名人和外国文化名人相结合去设置情节,出版了英语、法语、匈牙利语、越南语等版本,受到世界各国的欢迎。以及在海外出现的中国网络文学爱好者的翻译组织如Wuxiaworld(武侠世界)等。从交流与传播的效果看,“全球场”视域的出版走出去也应注重民间力量与个体力量,如读者和译者也可以是文化交流的使者。这类交流的范围虽然不会很广,但更为精准,如同尼山书屋的姚文瑞所说:“山东友谊出版社创建尼山书屋是一个企业行为,而不是政府行为,这很重要,只有在开始有所界定,国外的朋友才更容易接受。”[10]因而,相较于其他的“走出去”模式,尼山书屋展示出来的三个主要特征:“互联网思维、共建式路径与民间性定位”[11]11也印证了出版走出去从“增长”到“增值”过程中对读者导向、互联网环境等的重视。尼山书屋借助新媒体技术的分享功能,让更多的观众了解中国传统文化,使受众数量不断扩大。同时采取了免费赠阅书籍,让外国人深入地了解和接受中国文化,正是利用互联网的分享和免费意识,尼山书屋才迈出了第一步,从国内走向国外。尼山书屋通过搭建内部尼山论坛等系统性平台,打造尼山书系本着“讲好中国文化,了解中国历史”为初衷,举办国际交流论坛来输出中国文化;同时和外部城市落地共建交流文化的平台,实行共建模式走出去的新思路。最重要的是,基于儒家文化的尼山书屋推行民间化模式,由接收方推荐需要输出的文化读本,极大地发挥文化的接受性的好处,这也使尼山书屋成为走出去的范例之一。

基于人类个体、区域、全球视野的“全球场”为出版走出去由“增长”到“增值”提供了思路,因为“视听地理正在逐步脱离民族文化的象征性空间范围,而在国际消费者文化这一普世化的原则下加以重新调整”[12]15。十九大“人类命运共同体”的理念就是“把对看待世界和解决世界问题的事业观照提升到‘天下观’,即所有人不仅仅隶属于某一个民族/国家,还都在天下 (all under-heaven)”[13]之中。总之,出版走出去要的是主角意识而非配角意识,那种“刻意展现‘悠久文明’‘东方风韵’,缺少从核心价值观和人类共同价值层面的文化诉求,缺少从现实问题和人类共同发展层面的文化主张,使得文化传播的能效不能与传播信息量同步扩张,制约了文化软实力的发挥,使得我们的对外传播依然处于‘有理说不出’的阶段”[14]。以全人类为参照点考虑出版走出去,就是“中枢神经”是“全球”的,而“行动网络”是本土的——这是全球本土的第二种常见模式。所谓中枢神经,就是全人类的理念,就是天下观,就是出版内容的全人类价值统筹;所谓行动网络,就是渠道、资金、人才的本土化——这个本土,既可从出版主体看,也可从接受主体看,如APP形式的ireader、尼山书屋模式、起点国际等。

4 结 语

“全球场”的四个元素或参照点并非平均分布,在近百年的全球化趋势中,民族国家仍旧是“全球场”的主要统领者;全球本地性的互相作用也会成为文化创新的主要动力。[15]153因而,在这一背景下,以政策鼓励、资金支持引导的出版走出去仍以民族/国家为排头兵,这也是较长时间之内出版走出去的主要路径。但政府资助形式的出版走出去因为国家发展方向、民族文化传承等重任而既容易强化全球场域的本土文化特色,但也会因高屋建瓴的特征而在文化落地、意义融合方面有所不足。如果从全球空间的多维立体、全球媒介渠道的急速变化和出版边界重新调整的角度看,“国家队”之外的出版企业/社会主体可以在区域空间、个体自我可以在场所节点等环节筑起立体化、多层次的全球场域。

在“全球场”的背景下,除国字号出版工程外,数字出版、全球流行文化的把握和出版空间的跨文化审美体验等就成为出版走出去从经济增长到文化增值的可能方向;全球范围内个体意识的增强及其与新媒体的相互影响势必与人类命运共同体的观念一道成为出版走出去的宏观与微观语境。