《唐诗三百首》选录宋诗始末

朱光立

(中国人民解放军国防大学 政治学院,北京 100091)

隐隐飞桥隔野烟,石矶西畔问渔船。

桃花尽日随流水,洞在清溪何处边?

这一《唐诗三百首》中署名“张旭”、题作“《桃花溪》”的七言绝句,在2001年经由莫砺锋先生考证(《〈唐诗三百首〉中有宋诗吗?》,《文学遗产》2001年第5期),实为北宋“蔡襄”所作“《度南涧》”。[1]2007年李定广先生发表《〈唐诗三百首〉中有宋诗吗——与莫砺锋先生商榷》,对此说提出疑义。[2]2014年笔者就李先生的质疑逐条进行了辨析(《〈唐诗三百首〉中没有宋诗吗?——与李定广先生商榷》,《学术界》2014年第6期),再次确认《度南涧》等三首作品乃宋诗;[3]李先生旋即撰写《再论〈唐诗三百首〉中张旭诗争议——兼答朱光立先生》,予以“答辩”。[4]本文即针对李先生的异议,再次加以系统的梳理,力求还原历史的本来面目,寻绎出该诗文本的产生和误作唐诗的前因后果。

一 文本的产生——《度南涧》的创作与蔡襄作品的结集

(一)《度南涧》是蔡襄、元绛等人的游览实录

北宋英宗治平二年(1065)二月,蔡襄以端明殿学士、礼部侍郎知杭州。四月中旬,自京启程。五月二十六日,到达杭州治所上任。次年(1066)三月,与友人元绛(1009—1084)游览西湖及周围诸多风景名胜,特别是城南的园林、古刹等,有诗歌唱和:

君得武阳,待次钱塘,予为郡守。自寒食游西湖,入灵隐、天竺;谷雨赏花,过吉祥、龙华、净明,及民间园馆,往往传于篇咏,诚可娱也。君将之官,予亦被命南都,虽未交符,计非久留,异时聚集,非复有此,临书益自惆怅耳。[5](卷二八)

(蔡襄《与元郎中书》)

“元郎中”,即元绛,字厚之,钱塘人。与蔡襄同为宋仁宗天圣八年(1030)进士,官至参知政事,谥章简。事迹具苏颂《苏魏公文集》卷五二《太子少保元章简公神道碑》、《宋史》卷三四三本传。据宋人周淙所撰《乾道临安志》卷三《牧守》记载,蔡襄于治平三年“五月甲寅徙知应天府”;宋朝时“应天”为南京,大中祥符七年(1014)正月,宋真宗以应天府为南京(今河南商丘),亦即蔡襄书信中的“南都”。此时他接受了诏命为南京留守兼应天府知府,只是“未交符”,即尚未办理好杭州方面的离任交接手续;而好友元绛也“将之官”,即前往任所上任。写信时,蔡襄虽然倍感“惆怅”,但仍愉快地回顾了元绛在授职“武阳”后,返回家乡“钱塘”等待武阳的职位出缺,与之纵情春游的场景。这次为期二十多天的游历,“往往传于篇咏”,多有诗歌创作。传世的宋刻本《莆阳居士蔡公文集》卷七中,包括《度南涧》在内的十数篇诗作,所写时令、景物等均与信中所言相合:

表1 《莆阳居士蔡公文集》诗歌所写时令与地点统计

根据表1的初步统计,蔡襄书信中所谓的“寒食游西湖”,当即该组诗中的《寒食西湖》;“谷雨赏花”,即《十八日陪提刑郎中吉祥院看牡丹》。(1)据蔡襄《回贺新提刑元郎中启》所述可知,这里的“提刑郎中”亦指元绛。所过“吉祥、龙华、净明”分别指吉祥院、龙华院与净明院——据宋人潜说友《咸淳临安志》卷七六《寺院》记载,吉祥院是北宋太祖乾德三年(965)光禄大夫、检校睦州刺史薛温舍其宅地所建的禅寺。“旧传寺地广袤,最多牡丹,名人巨公,皆所游赏。”又卷七七记载,龙华寺,全称“龙华宝乘院”,后晋开运二年(945)吴越王钱弘佐舍瑞萼园建造,宋真宗大中祥符九年(1016)定名;净明院,原名广济,后晋天福七年(942)吴越王建,大中祥符元年(1008)改称“净明”。蔡襄游览所作诗歌,当为《十三日吉祥院探花》与《十五日游龙华净明两院值雨》。而所谓“民间园馆”,指代的则应是《十三日出赵园看花》《十六日会饮骆园》《又往郑园》中提及的“赵园”“骆园”“郑园”等。那么“入灵隐、天竺”,对应的诗作即为《度南涧》与《入天竺山留客》。灵隐山位于西湖畔,又称武林山、灵苑、仙居。据宋人乐史《太平寰宇记》卷九三记载,许由、葛洪等名士皆曾隐居于此。山麓有灵隐寺,为著名古刹。其南为天竺山,相传印度高僧、灵隐寺的开山祖师慧理曾谓此山系天竺国(即古印度)飞来,故名。由此,山名“天竺”,峰称“飞来”。而所谓的“南涧”,根据明人田汝成《西湖游览志》卷一○《北山胜迹》所说,即源自天竺山的白云峰,其上有七座石桥、一座木桥,共八座桥。既然“南涧”自“天竺”而下,那么蔡襄、元绛等人游览之时,渡过南涧,就可以进入天竺山了。由此可以推知,《度南涧》《入天竺山留客》两首七绝,应是蔡、元等人三月五日至九日间一次登山游览的实录——“隐隐飞桥”或即南涧上的这几座石桥、木桥,“石矶”或为南涧边突出的巨大岩石,而“流水”“清溪”或者就是南涧的真实写照。

(二)《蔡忠惠集》是王十朋、蒋邕等人悉心编印

治平四年(1067)八月十六日,蔡襄病逝于莆田家中。其作品集,先有十七卷之初刻本“《蔡君谟集》”,见于宋人晁公武《郡斋读书志》(袁州本前志卷四下、又衢州本卷一九)、宋人尤袤《遂初堂书目》(未题卷帙)、元人马端临《文献通考》卷二三五《经籍考》六二《别集》;后有襄曾孙蔡洸所刊三十卷本(宋人陈骙序),宋人郑樵《通志》卷七○《艺文略》第八题作“《蔡端明集》”,宋人赵希弁《郡斋读书附志》(别集类四)则题作“《莆阳居士蔡公文集》”。但这些版本,当时及后世都未能广为流传。今天中国国家图书馆所藏南宋刻三十六卷本《莆阳居士蔡公文集》,乃王十朋(1112—1171)、蒋邕等人所编(2)蒋邕,字元肃,仙游人。高宗绍兴二十一年(1151)进士,教授泉州。少即博学强记,下笔辄数千言,曲尽其妙。乡先辈宋藻举经传扣邕,随问随答,每以“南方夫子”称之。设席郡庠,户履常满,与林光朝等同时十人俱知名,号为“莆阳十先生”。事迹具李清馥《闽中理学渊源考》卷八《州守蒋元肃先生邕》。,凡半叶十行,行十九字;现存第7~34卷,第1~6卷、第35~36卷等八卷阙失,补以清抄本。

……某初见其诗于张唐英所撰《仁宗政要》,甚歆慕之。其后见公文集,乃没而不载,窃以为恨。乾道四年冬,得郡温陵,道出莆田,望公故居,裴回顾叹而不忍去。入境,访公遗迹,则首见所谓万安桥者,与大书深刻之记争雄,且深惜其有济川之才而不至于大用。登爱松堂、九日山,则又见公之诗与其真迹犹在,凛然有生意,如见其正颜色坐黄堂时也。盖公至和、嘉祐间尝两守是邦,至今泉人称太守之贤者必以公为首。求其遗文,则郡与学皆无之,可谓缺典矣。于是移书兴化守钟离君松、傅君自得,访于故家而得其善本。教授蒋君邕与公同邑而深慕其为人,手校正之,锓板于郡庠,得古律诗三百七十、奏议六十四、杂文五百八十四,而以《四贤一不肖诗》置诸卷首,与奏议之切直旧所不载者悉编之,比他集为最全,且属予序之。予曰:端明公文章,文忠公尝称其“清道粹美”,后虽有善文词好议论者,莫能改是评也,予复何云?然窃谓文以气为主,而公之诗文实出于气之刚。入则为謇谔之臣,出则为神明之政,无非是气之所寓。学之者宜先涵养吾胸中之浩然,则发而为文章事业,庶几无愧于公云。五年十月,永嘉王某叙。[6](卷二七)

(王十朋《蔡端明文集序》)

王十朋,字龟龄,号梅溪,温州乐清(今属浙江)人。高宗绍兴二十七年(1157)进士,以第一及第。孝宗朝出知饶州,历知夔、湖、泉州。乾道七年(1171),除太子詹事,以龙图阁学士致仕。七月卒,年六十。事迹具汪应辰《龙图阁学士王公墓志铭》,《宋史》卷三八七本传。王十朋资性敏悟,强记览,素有文行。从其为蔡襄别集所作的序言,我们不难看出,当时流传的“公文集”颇多遗漏,如名篇《四贤一不肖诗》即“没而不载”,所以令其“窃以为恨”,故有志于增补。乾道四年(1168)八月二日,王十朋起知泉州,进敷文阁学士。赴任途中,还经过莆田,瞻仰了蔡襄故居。十月到泉州任所,“访公遗迹……登爱松堂、九日山,则又见公之诗与其真迹犹在”,但访求其作品集则不可得。于是致函兴化军知军钟离松、傅自得等人(3)钟离松(1100—?),字少公,建康府江宁县人。高宗绍兴十八年(1148)登进士第,孝宗乾道三年(1167)以朝请郎知兴化军。事迹具《福建通志》卷三〇。傅自得(1116—1183),字安道,南渡后侨居泉州。以荫为福建路提点刑狱司干办公事。主管台州崇道观,通判漳州,知兴化军,以忤秦桧罢。孝宗即位,再知兴化军。召为吏部郎中。出为福建路转运副使,改两浙东路提点刑狱,寻主管武夷山冲佑观。淳熙十年(1183)卒,年六十八。事迹具朱熹《晦庵集》卷九八《朝奉大夫直秘阁主管武夷山冲佑观傅公行状》。,“访于故家而得其善本”;泉州州学教授蒋邕遂以该“善本”为底本,在进行了校正、增补等工作之后,于乾道五年(1169)十月在州学刊印,请王十朋作序。是本收录了三百七十首诗歌作品、六十四篇奏议、五百四十八篇杂文,不仅将《四贤一不肖诗》放在了卷首的醒目位置,还增加了旧所不载的“切直”奏议。凡三十六卷,即宋人陈振孙《直斋书录解题》卷一七《别集类》所著录的“《蔡忠惠集》”。由此可知,现存宋本蔡襄作品集,乃王十朋、蒋邕等诗文专家、学者历时一年悉心搜集、整理、编印的善本,而其卷七的《度南涧》诗作文本则是宋集宋刻原貌。

二 唐诗选本的出现——《万首唐人绝句》的编纂与付梓

(一)洪迈的编纂:从淳熙稿本到绍熙刻本

洪迈(1123—1202),字景卢,号容斋,饶州鄱阳人。高宗绍兴十五年(1145)中博学宏词科。孝宗朝,历官中书舍人兼侍读,直学士院,预修史事,拜翰林学士。光宗绍熙初,进焕章阁学士,知绍兴府。卒谥文敏。事迹具《宋史》卷三七三本传。与王十朋等人编印蔡襄别集时依据善本精校不同的是,洪迈编纂《万首唐人绝句》的态度则显得虎头蛇尾,较为草率。

淳熙庚子秋,迈解建安郡印归,时年五十八矣。身入老境,眼意倦罢,不复观书,惟时时教稚儿诵唐人绝句,则取诸家遗集,一切整汇,凡五七言五千四百篇,手书为六帙。起家守婺,赍以自随。逾年再还朝,侍寿皇帝清燕,偶及宫中书扇事。圣语云:“比使人集录唐诗,得数百首。”迈因以昔所编具奏,天旨惊其多,且令以元本进入,蒙置诸复古殿书院。又四年,来守会稽间,公事余分,又讨理向所未尽者。唐去今四百岁,考《艺文志》所载,以集著录者几五百家,今仅及半,而或失真。如王涯在翰林,同学士令狐楚、张仲素所赋宫词诸章,乃误入于《王维集》;金华所刊杜牧之续、别集皆许浑诗也;李益“返照入闾巷,愁来与谁语”一篇,又以为耿湋;崔鲁“白首成何事,无欢可替愁”一篇,又以为张蠙;以薛能“邵平瓜地入吾庐”一篇为曹邺;以狄归昌“马嵬坡下柳依依”一篇为罗隐,如是者不可胜计。今之所编,固亦不能自免,然不暇正。又取郭茂倩《乐府》与稗官小说所载仙鬼诸诗,撮其可读者合为百卷,刻板蓬莱阁中,而识其本末于首。绍熙元年十一月戊午,焕章阁学士、宣奉大夫、知绍兴军府事、两浙东路安抚使、魏郡公洪迈序。[7](卷五)

(洪迈《万首唐人绝句诗序》)

越府所刻七言至二十六卷,五言至二十卷。而奉祠归鄱阳,唯书不可以不成,乃雇婺匠续之于容斋,旬月而毕。二年十一月戊辰,迈题。[8](卷首)

(洪迈《容斋续刻万首唐人绝句题记》)

臣以幺麽余生,获安故里,窃恃隆遇,冒昧有陈。臣顷岁备数禁廷,得侍清闲之燕,因及手写唐人绝句诗,即蒙圣旨许令进入。是时才有五十四卷,去年守越,尝于公库镂板。未及了毕,奉祠西归,家居无事,又复搜讨文集,旁及传记小说,遂得满万首,分为百卷,辄以私钱雇工接续雕刻,今已成书。谨装褫一部,遣人恭诣通进司伺候投进。凡目录一册,七言十五册,五言五册,共二十一册,用匣盛贮。伏望圣慈,特赐宣取。干犯宸严,臣无任惶惧陨越昧死之至。取进止。

〔贴黄〕上件诗集七言二十六卷以前,五言二十卷以前,系绍兴府所刻,臣临行时仓卒印造,纸札多不精。续后点检得有错误处,只用雌黄涂改,今来无由别行修换,以之进御,实为不谨。臣不胜战惧俟罪之至,仰乞圣察。[7](卷四)

(洪迈《重华宫投进札子》)

据《万首唐人绝句诗序》可知,早在孝宗淳熙七年(1180)秋,洪迈为了教授孩童诵读唐人绝句,遂从前人留下的诗文集中摘录篇什,加以整理,凡五言、七言,共五千四百篇,手书为六帙。而《重华宫投进札子》说“是时才有五十四卷”,则可知这一淳熙稿本凡六帙,每帙九卷,每卷百篇。十一年(1184)春,洪迈起知婺州,将是编“赍以自随”。十二年(1185),孝宗对其言及宫中集录数百首唐诗以书扇之事,洪迈遂得以展示旧编,将原稿本备文上奏。

光宗绍熙元年(1190)二月,洪迈进焕章阁学士,出知绍兴府。公事之余,即着手大力网罗唐诗绝句,一意求多,明知有“失真”之处,“然不暇正”;截至十一月,已达百卷的规模。据《容斋续刻万首唐人绝句题记》所述,蓬莱阁中的越府刻本只有七言二十六卷、五言二十卷,共四十六卷。十二月,洪迈除提举隆兴府玉隆万寿宫,从会稽西归饶州乐平。家居无事,继续搜集,雇工雕刻,于二年(1191)十一月完成了百卷万首的规模。旋即装裱一部,经由通进司投进,次年(1192)三月上呈。该进呈本每册五卷,七言七十五卷十五册,五言二十五卷五册;又目录一册,共二十一册。然而即使是这一用来“结项”的成果,都保留了官刻本与家刻本结合的初始状态,洪迈并未对仓促印造的绍兴公库刻本进行修改调换,而是直接涂改了错误的地方。由此可见,匆忙编纂与付梓的《万首唐人绝句》自问世之初,其可信度就大打折扣了。

(二)后人的变更:从嘉定重修到嘉靖翻刻

右《唐人绝句》乃内相洪公手自采择,暨守会稽,尝以此刊之郡斋,后三十年格获继往躅,暇日取是书,伏而玩之,则岁月暨久,固已漫谬蠹阙多矣,因命工修补,以永其传,嘉定辛巳孟秋下浣新安吴格谨识。(4)光立案:“巳”,原作“亥”。嘉定(1208—1224)是宋宁宗最后一个年号,凡十七年,其中有“辛未”(1211)与“辛巳”(1221)两年,而并无所谓的“辛亥”;据宋人张淏《会稽续志》卷二《安抚题名》记载,吴格分别于嘉定九年(1216)十二月六日至十年(1217)二月十三日、十二年(1219)九月至十四年(1221)十月两次出知绍兴,则所谓的“辛亥”当是“辛巳”之误,故改之。[8](跋)

(宋·吴格(5)吴格,休宁人。淳熙间登第,官至枢密都承旨、起居舍人。《万首唐人绝句跋》)

《唐人绝句诗》凡一百一卷,半刻会稽,半刻鄱阳。嘉定癸未,新安汪纲守越,遂搨鄱阳本并刻之,使合而为一。既毕工,姑识其末。是岁二月既望,书于镇越堂。[8](跋)

(宋·汪纲(6)汪纲,字仲举,号恕斋,徽州黟县(今属安徽)人。以祖任入官,孝宗淳熙十四年(1187)中铨试,调镇江府司户参军。理宗时加宝谟阁待制,权户部侍郎,未几致仕。事迹具《宋史》卷四〇八本传。《万首唐人绝句跋》)

《万首唐绝句诗》自宋刻迄今,又多漫谬蠹阙矣。都宪陈公俾愚领校刊之任,愚虽三年劳于兹,亦乌能免讹舛之非乎哉!维昔始之以淳熙庚子,而今继之以嘉靖庚子,数之偶然有可识焉耳。辛丑人日姑苏门生陈敬学书。[8](题记)

(明·陈敬学《万首唐人绝句题记》)

宁宗嘉定十二年(1219),吴格以朝散郎、直秘阁出知绍兴,九月二十六日到任。次年(1220)十月,磨勘转朝请郎。十四年(1221)十月五日除直焕章阁、枢密副都承旨。据其跋语所述,在任职绍兴期间,即命人修补了公库刻本《万首唐人绝句》,十四年七月末完成。此吴格嘉定十四年重修本,当以绍兴府所刻为底本,具体成书卷帙不详。继吴格之后,汪纲以朝奉大夫、直秘阁、两浙东路提点刑狱公事知绍兴,十四年十二月十七日到任。次年(1222)四月转朝散大夫,十一月转朝请大夫。截至十六年(1223)二月十六日,他不仅翻印了《万首唐人绝句》的洪迈容斋家刻本,使之与绍兴公库刻本合二为一;而且在五言绝句之后析出六言绝句,列为第二十六卷,故增多一卷,使得洪迈原编的百卷本变成了一百零一卷本。则汪纲嘉定十六年重修本,虽然恢复了《万首唐人绝句》原有的规模,但是又改变了其最初的版式。

无论是洪迈的绍熙原刻本,还是吴格、汪纲等人的嘉定重修本,明清书目中均罕有著录,足见流传不广。从《万首唐人绝句题记》可知,到了明世宗嘉靖年间,姑苏人陈敬学对宋刻本“《万首唐绝句诗》”进行了校正、刊刻工作,历时三年乃成;又从该书一百零一卷的版式可以推定,应当是根据汪纲嘉定十六年重修本翻刻。尽管经历了三年的校勘,嘉靖翻刻本仍存在“讹舛之非”;但此本问世后,《万首唐人绝句》扩大了流传范围。现在国内多家图书馆都存有该本,李先生即据以撰文,但其所谓“明嘉靖十九年(1540)陈敬学德星堂翻刻洪迈原编本”[4](P114)的说法值得商榷。姑且不论陈敬学的《题记》作于嘉靖二十年(辛丑,1541)正月初七,就其所据底本而言,即并非李先生加重强调的“洪迈原编本”,乃是汪纲重修本。

三 古代学者的态度——选家的取舍与杨慎的举证

(一)南宋、金元、明初各选本的著录

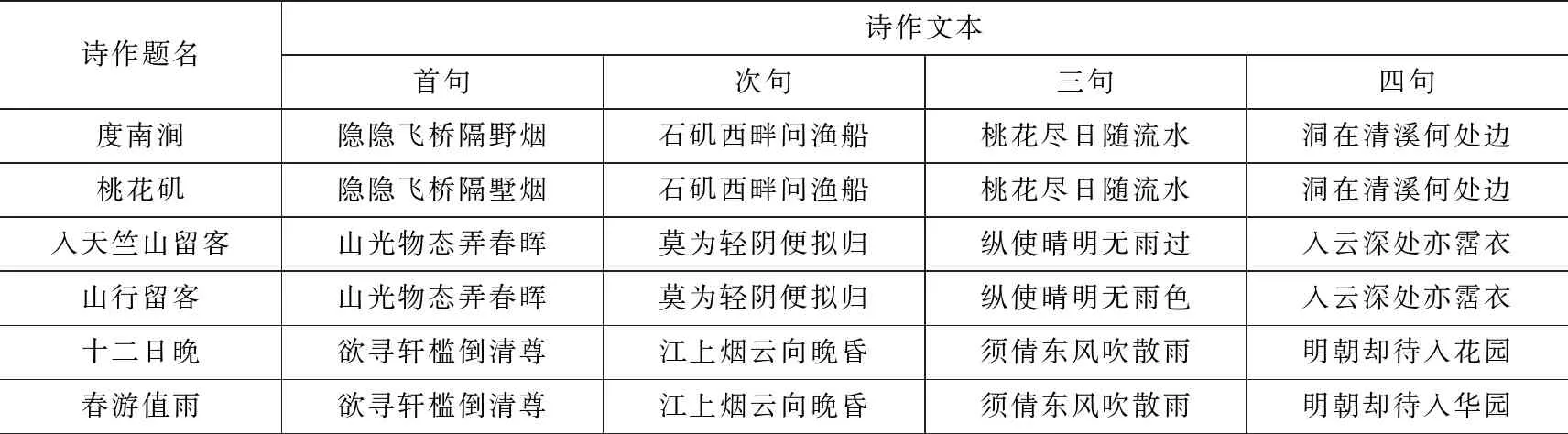

表2 蔡襄诗作在不同选本中的版本比较

从表2所列可知,北宋蔡襄三首有迹可循、有本可依的诗作《度南涧》《入天竺山留客》《十二日晚》分别以唐人“张颠”作品《桃花矶》《山行留客》《春游值雨》出现在南宋洪迈的《万首唐人绝句》卷七二之中,其文本皆一字之差(“野”与“墅”、“过”与“色”、“花”与“华”),而题名则变得隐晦不显,略去了明确的地点(“南涧”“天竺山”)与时间(“十二日晚”),变成较为宽泛的写景诗。而《万首唐人绝句》中所谓张旭诗凡四首,除了七言绝句卷七二中的这三首,尚有五言绝句卷二五中的一首《清溪泛舟》;根据其在全书中靠后的卷次,或可推断张旭作品是后期入选,源自洪迈绍熙年间的匆忙编辑。

但《度南涧》等宋诗文本在唐诗选本《万首唐人绝句》中的出现,经历了三百多年默默无闻的状态。首先,李先生提供的关于高宗赵构小楷书帖的“新证据”[4](P117),姑且不论所谓“既然小楷两首诗的第二首为唐诗,第一首亦当为唐诗”的提法在逻辑上的问题,单分析其“宋高宗书写张旭《山行留客》时,王十朋当还未编《蔡襄集》”的结论,就值得商榷。据《宋史》卷三二《高宗本纪》记载,绍兴三十二年(1162)六月,赵构传位给他的养子赵昚,是为孝宗,自己则退居德寿宫,做起了“太上皇”。赵构在德寿宫里一住就是二十五年,直到淳熙十四年(1187)十月去世。从册页上“德寿殿宝”的印记可知,该书法作品完成于其太上皇期间。此时蔡襄的诗篇已经流传了百年,乾道五年(1169)王十朋等人也完成了蔡集的重编工作;反倒是洪迈的《万首唐人绝句》到淳熙末年才刚有稿本问世。其次,李先生的第三条“新证据”(《学术界》2014年第7期第118页)提及宋人李龏《剪绡集》录有署名“张颠”的“莫为轻阴便拟归”一句。[4](P118)作为已知最早的集唐诗集,《剪绡集》自然不可能关注宋人专集;又据李龏《癸卯元日》中“五十平头今日到”的提法可以推定,他生于绍熙五年(1194),则其编纂《剪绡集》之际,已可参阅《万首唐人绝句》的嘉定重修本。此外,与洪迈同时代的计有功尝采摭唐代诗人一千一百五十家,或记载诗歌本事缘由,或考证作者世系爵里,或辑录佚作单篇零句,编为《唐诗纪事》八十一卷,可谓收采广博,考据详尽;然其对张旭的记载,仅在“包佶”条下提及他与佶父包融、贺知章、张若虚等并称“吴中四士”,而对所谓的《桃花溪》则只字未提。与李龏“同庚生同寓里”的周弼,所编《三体唐诗》成于宋理宗淳祐十年(1250);而所谓“三体”,即七言绝句、七言律诗、五言律诗,但是这三首体裁符合标准的诗篇却连一首都没有入选。

金人李俊民(1176—1260)《庄靖集》卷六《七言绝句集古》有《古道人》一诗,其末句“洞在清溪何处边”署名“张颠”,李先生认为是“颇有参考价值”的第二条“新证据”[4](P117)。然而根据李俊民的生平可知,在他集句之时,《万首唐人绝句》的嘉定重修本当已问世,可资参考。更为重要的是,该诗首句署名“东坡”的宋诗,并非苏轼作品,而是出自张商英《赠人诗》“鹤骨飘飘紫府仙,摩挲金狄不知年”。由此可见,李俊民的集录颇有讹误,不可轻信。而分别成书于元大德八年(1304)和至正四年(1344)的辛文房的《唐才子传》、杨士弘的《唐音》也都对所谓张旭的这三首诗不着一字。

明代前期高棅的《唐诗品汇》收诗达六千七百首,编纂工作历时十数年,洪武二十六年(1393)成九十卷;三十一年(1398)又增补六十一家、九百五十四首为《唐诗拾遗》十卷,合成百卷。对于张旭作品,仅在卷四五《五言绝句八》收录“张颠《清溪泛舟》”一首,未及所谓的三首七绝。

(二)从《唐诗纪》到《唐诗三百首》的收录

直到嘉靖年间,这三首所谓的张旭作品才重新受到关注。如前所述,嘉靖二十年(1541)陈敬学完成了对《万首唐人绝句》嘉定十六年重修本的翻刻工作;而与此同时,杨慎在其《升庵诗话》卷一○中专门讨论了“张旭诗”,声称见到了“旭书石刻三诗”。此后,明清的唐诗选本纷纷征引,从而使得张旭在冠名权问题上占据了明显的优势。(7)详见《学术界》2014年第6期第113页笔者所列之表格。杨慎的举证无疑影响了选家的取舍,作为享有盛名的才子,其在伪造文献方面的问题,笔者已有详论,此不赘述;唯李先生引述以证己说的陈寅恪先生的评价“鄙意杨用修为人,才高学博,有明一代,罕有其比。然往往伪造古书”(《柳如是别传·复明运动》),恰恰再次佐证了笔者的观点,可谓对杨慎公允的评价。

至于李先生第四条“新证据”[4](P118)提出的吴琯《唐诗纪》一书,其实莫先生已有论断;因为张旭并无作品集传世,所以《唐诗纪》“将此三诗收于张旭名下,虽未明言据杨慎所言,但此时距杨慎卒年二十七年,距《升庵诗话》初刻四十一年,也很有可能受到杨慎的影响。”[1](P48)类似的,还有李先生首次列举的刊行于万历年间黄凤池的《唐诗画谱》以及天启三年(1623)刻印的唐汝询《汇编唐诗十集》等书。又据笔者的粗略统计,《唐诗纪》首次在将署名由“张颠”变成“张旭”的同时,也把题名由“《桃花矶》”改作了“《桃花溪》”。之后,季振宜据之剪贴入《唐诗》中,《全唐诗》又依为主要蓝本,最终影响到《唐诗三百首》的收录。

顺便补充一点,明末曹学佺《石仓历代诗选》并选张旭、蔡襄诗的问题,李先生特意强调“前作第九条不仅有引用,还有分析。朱先生竟然没有看到,就妄称笔者回避了对自己考述不利的证据,这让人觉得是在‘打黑棍’,无论是‘有意’还是‘无意’都是不应该的。”[4](P112)但实际上李先生“前作”的第九条乃至全文,只字未提《石仓历代诗选》。现照录“其九”全篇(见图1),一目了然,兹不赘述。

图1李定广《〈唐诗三百首〉中有宋诗吗》文章截图

四 现代学人的考辨——文献的剖析与文艺的赏析

(一)宋代文集与书法是研究的一手材料

著名学者程千帆先生曾经指出:“我们工作的目的、研究的最高希望,就是文艺学和文献学两者的精密结合。”这是程先生通过自己的实践总结出的学术研究的原则与方法。无论多么权威的研究结论都必须建立在可靠的文献基础之上。李先生说他

曾将与莫先生论争的文章呈给王水照教授等先生一阅,“均获得嘉许”。其实王水照先生《永远的〈唐诗三百首〉》一文里曾有论断:“《唐诗三百首》中有一个前人未发现的错误,即混入宋诗。……这个错失是由莫砺锋先生发现的,见他的《〈唐诗三百首〉中有宋诗吗?》一文。”[9](P3)持类似观点的,还包括陶文鹏先生[10](P97)、丁放与袁行霈先生[11](P37)等人。时至2018年4月,陈尚君先生还在《文汇读书周报》上著文评述马茂元、刘学锴先生的两种《唐诗选》说:“两书都选张旭《桃花溪》,我较认可莫砺锋教授认为诗出北宋蔡襄所作的考证。”[12]可见获得著名学者的“嘉许”并不能为学术争论画上句号。

历史地看,自从《桃花溪》一诗入选《唐诗三百首》,该作品便跻身口耳相传的名篇之中,大部分的读者只注意到文艺的赏析,却忽略了文献的剖析。而通过笔者上述分析可知,宋代文集与书法是探讨该文本归属的一手材料。宋刻本《莆阳居士蔡公文集》卷七中《度南涧》《入天竺山留客》与《十二日晚》是蔡襄治平三年(1066)三月游历杭州风光时创作的一组诗歌中的三首,特别是《十二日晚》今有蔡氏《山堂诗帖》书法真迹传世,全称《丙午三月十二日晚》(详见《学术界》2014年第6期第117~118页笔者的具体阐述)。其“十五日山堂书”的六字落款说明该诗描绘的是十二日的晚景,创作时间则在十五日,地点是“山堂”,即“有美堂”——该堂在杭州城内吴山最高处。嘉祐二年(1057),梅挚离开京城赴任杭州,宋仁宗作《赐梅挚知杭州》诗,其中有“地有吴山美”之句;为了表达对天子赐诗的感激,梅挚在吴山建造了览胜赏景的山堂,并特意请欧阳修创作《有美堂记》以志纪念,其文字乃蔡襄所书。之后的二十二日,蔡襄又在有美堂内与元绛小酌,并有唱和之作;其和诗《二十二日山堂小饮和元郎中牡丹向谢之什》的书法作品,曾被宋人楼深收藏(楼钥《攻媿集》卷七四《跋从子深所藏书画·林和靖、蔡端明、范太史》)。而五月间蔡襄给元绛的书信,更是可以作为该组诗歌的序言,交代了创作的时间、地点等诸多细节。

(二)蔡襄是北宋前期第一流的七绝大家

如果说同样身为著名学者,洪迈的贪多务得与杨慎的标新立异是造成宋诗文本误入唐诗选本的外在因素,那么蔡襄的七言绝句水平则是其内在原因。

就数量而言,在蔡襄传世的三百七十首诗歌作品中,七言绝句有一百二十多篇,占了三分之一的比重;再分析其质量,其中不乏出色的篇章。由此可见,七绝乃其所长,在其作品中占有重要的地位。七言绝句受限于短小的体制,因此不可能详尽细致地描绘景物或叙述故事,只能通过简单、有限的事物形象或事情现象,去表现或暗示意味深长的情态,创造出拥有弦外之音的艺术意境。具体到《度南涧》一诗,其选用“野烟”“桃花”“流水”“清溪”等清新静谧的意象,以近乎白描的手法道出灵隐南涧的自然风光,从而构成清幽空灵的意境,宛如一幅运笔轻盈的山水画。语言浅畅,用字朴质,明白如话。通篇写景,将所要抒发的情感、所要表达的趣味融于景中;既呈现出平易畅达之姿,又表现出优游不迫之态,从而体现了作者淡泊放逸的自然情怀和豁达疏朗的人生态度。由此可见,蔡襄晚年诗风开始转向通意疏阔,语言更加朴实简远,从而显示出对唐诗秀美风韵的直接继承。因此,房日晰先生[13]、陶文鹏先生等现代学者都一致认为蔡襄是北宋前期第一流的七绝大家,而其代表作《度南涧》《入天竺山留客》等则可以说是继承了唐人的优秀传统而写出的接近唐诗格调的七言绝句。