水稻新品种辽粳1499适宜栽培密度分析

梁传斌,李建国,姚继攀

(辽宁省水稻研究所,辽宁 沈阳 110001)

水稻是我国主要的粮食作物,增加水稻产量对稳定国内粮食价格和保障粮食安全具有战略意义。随着环境问题的日益突出、人口增加和城镇化速度加快,可利用土地面积日益减少。在有限的耕地面积增加水稻产量是保障粮食安全的重要途径。水稻高产、高效群体的构建离不开理想株型品种的选育及适当的配套栽培模式,二者相结合是提升水稻产量的主要可行性方法之一[1~3]。

温度、湿度、水份、养分、光照等是水稻产量形成的重要环境因子。对这些环境因子的高效利用,需要合理的栽培密度得以实现[4]。栽培密度对水稻的生长发育和群体构成具有双重调控作用。栽培密度过低,透风透光条件好,但田间空隙大,单位土地利用率低;相反栽培密度过高,个体间生长不均衡,竞争导致生存矛盾加剧,田间通风透光度差,不利于水稻的光合作用,还易增加病虫害发生的风险[5]。因此,适宜的栽培密度能够有效的利用光能,提高单位面积的土地使用率,保证个体与群体的矛盾统一性关系,从而为高产创造了必要条件[6]。

辽粳1499是继辽粳 401、辽粳 399之后[2,7],辽宁省水稻研究所2017年审定的常规粳稻品种[8]。凭借其株型理想,产量高、抗性好、米质优、广适性好等优点,具备了一定的潜在推广价值。良种作为构建高产群体的先决条件,需适当的配套栽培方法和合理的生态区种植相结合才能兑现产量潜力的最大化发挥。本试验以辽粳1499为试验材料,在辽宁中部稻区中高肥力的土壤条件下,探究该品种在该地区的适宜栽培密度。

1 材料和方法

1.1 试验材料

常规粳稻品种辽粳1499,由辽宁省水稻研究所提供。

1.2 试验设计

试验于2018年在辽宁省沈阳市苏家屯区八一镇三家子村兆鑫农场。育苗时间为4月17日。育苗采用隔离层旱育苗或钵盘旱育苗。5月中下旬移栽,设置4个移栽密度处理M1-M4,分别为30 cm×13.3 cm、30 cm×16.7 cm、30 cm×20 cm和30 cm×23 cm。每个小区面积为300 m2,3次重复,10月下旬收获。

1.2.1 田间肥水管理

有机肥和无机肥相结合,氮、磷、钾相配合,并增施硅肥和锌肥。氮、磷、钾比例 1∶0.5∶0.3,应采用全层施肥,重施底肥,采用少施勤追肥原则。辽宁中部稻区高肥力田块的氮肥总施用量控制在75 kg/667m2以内(标准施氮量)。底肥按氮肥总量的30%和磷肥1次施入,余下氮肥和钾肥做追肥,其中返青肥15%,第1次蘖肥20%,第2次蘖肥20%和钾肥,调整肥和穗肥15%,分蘖肥在6月20日前施完。

全生育期以浅水为主,浅、湿、干相结合。移栽后保持浅水层,有利于快速提高地温促进返青和分蘖。分蘖末期无水层适当晾田,控制无效分蘖,改善株型,促进营养生长向生殖生长转换。孕穗及抽穗期保持水层,满足生理生态用水。黄熟期适时撤水。

1.2.2 病虫害防治

育苗前用浸种灵10 g对水5 kg浸泡稻种,防治干尖线虫病;缓苗以后分蘖初期每667m2用康宽 10 g对水30 kg喷雾防治潜叶蝇、稻水象甲;分蘖中期到盛期每667m2喷施5%氟虫腈(锐劲特)悬浮剂 30~40 ml对水40~50 kg预防二化螟;抽穗前7 d左右,选择无风晴天,每667m2用络氨铜DT200g杀菌剂对水10 kg喷雾防治稻曲病;出穗前后每667m2用75%三环唑粉剂 800~1 000倍液实施叶片喷雾防治稻瘟病;灌浆期每667m2用25%阿克泰水分散剂4 g对水30 kg喷雾,防治稻飞虱。

1.3 测定指标与方法

分别于水稻生长的分蘖盛期、孕穗期、灌浆期对其叶绿素含量、干物质积累进行测定。使用 SPAD-502plus测定水稻剑叶上、中、下部的SPAD值,测定后取平均值。干物质积累,取各处理中长势均匀的植株,经105℃杀青0.5 h后,80℃烘干24 h,称其重量。在水稻不同的生长时期,调查群体的感病情况(以品种选育中的抗病等级作为基准标杆依据),划分并记录抗病等级。田间实施三角形3点取样法,使用 CID-203叶面积测定仪测定叶面积,计算叶面积指数。成熟后,在每个小区内取有代表性的植株5穴,经自然风干后,对其产量构成因素、产量进行测定。

1.4 数据处理

采用Microsoft Excel 2010和SPSS 统计分析试验结果。

2 结果与分析

2.1 栽培密度对叶片叶绿素含量(SPAD)的影响

栽培密度对功能叶片叶绿素含量(SPAD)的影响,由图1可知,水稻不同生育时期中,辽粳1499的叶片SPAD值呈现先升后降趋势,并在孕穗期达到最大值。同一生育时期不同密度处理,分蘖盛期M1处理值最低,与其他处理处理差异极显著(P<0.05),其他处理间差异不明显。在孕穗期,各密度处理的叶片SPAD值差异显著,其中M4处理的SPAD值最高。灌浆期4个密度处理的叶片SPAD值较孕穗期有降低。其中 M2密度处理最高,虽然较 M3处理相比差异不显著。但显著高于M1,M4处理。

2.2 栽培密度对叶面积指数(LAI)的影响

由图2可知,在水稻的不同生育时期中,叶面积指数有所差异,相比分蘖盛期和成熟期,孕穗期叶面积指数最大。同一生育时期不同密度处理的叶面积指数随着栽培密度的增加均呈现上升趋势,且各处理间差异显著。叶面积指数越大,光透率越差,水稻群体的中下冠层捕捉光线的能力越弱。

2.3 栽培密度对干物质积累的影响

栽培密度对不同生育期水稻干物质积累的影响见表1。水稻分蘖盛期,高栽培密度不利于水稻干物质积累。除了孕穗期M2,M3处理之间差异并不明显,孕穗期其他处理差异显著。在成熟灌浆期,M2处理的干物质积累显著高于其他处理。

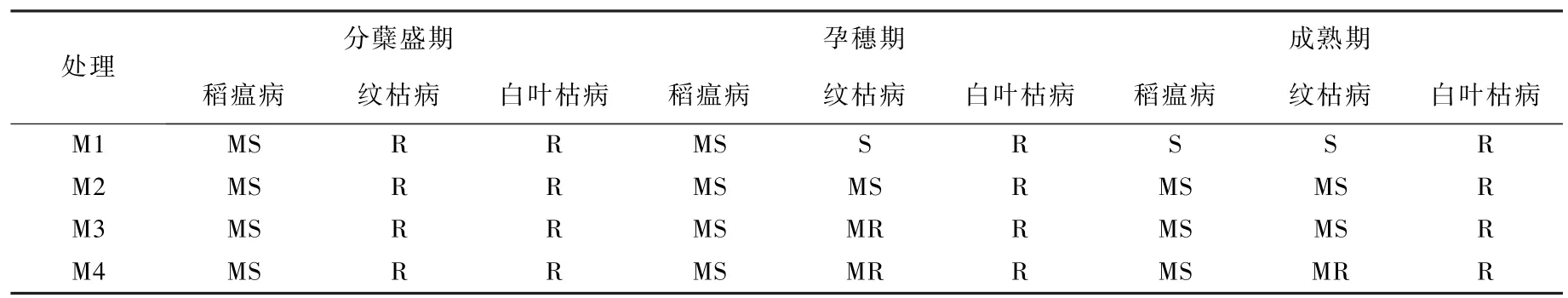

2.4 栽培密度对抗病性的影响

由表2可见,辽粳1499在营养生长阶段,分蘖期出现叶瘟、纹枯病和白叶枯病的情况较轻,各密度处理的抗病性均处于标准水平;进入生殖生长阶段,尤其是孕穗中后期的花粉母细胞减数分裂期以后,纹枯病开始发病,并且随着密度增大,发病程度有加重趋势。灌浆成熟期这种情况表现的更为明显,其中M1高密度处理稻瘟病和纹枯病的感病等级均下调一个级别。

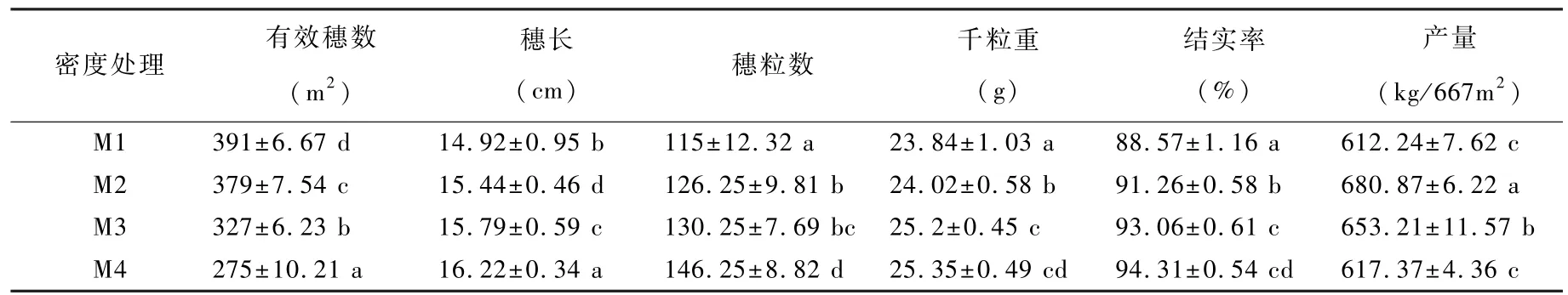

2.5 栽培密度对产量构成因素的影响

如表3所示,在 75 kg/667m2高氮水平下,随着移栽密度的降低,有效穗数呈下降趋势,且各处理间差异极显著(P<0.05)。其他产量构成因素指标穗长、穗粒数、千粒重、结实率随移栽密度的降低呈现出一定的上升趋势。最终产量表现方面,M2密度处理下产量最高,达680.87 kg/667m2。同时也表明辽粳 1499是相对喜肥的粳稻品种,在高肥力密植条件下,仍可以保证不俗的产量。

表1 栽培密度对辽粳1499干物质积累的影响 (g/m2)

表2 栽培密度对辽粳1499抗病性的影响

表3 辽粳1499栽培密度与产量因素表现

3 结论与讨论

水稻产量构成因素中,提高水稻单位面积有效穗数是提升水稻产量的主要因素[9]。董庆国认为,水稻产量与水稻栽培密度密切相关,恰当的栽培密度可以增加水稻单位面积有效穗数,进而提升水稻产量[10]。在相同施氮量下,适当的栽培密度有利于水稻光合作用和干物质积累[11~13]。另外,生态因子如光照、温度对水稻的产量具有十分重要的影响,水稻群体内部生态因子跟栽培方法密切相关[14]。本研究认为,在高肥力条件下,稀植更加有利于水稻前期的营养生长,表现为每穴分蘖数增加,植株长势茂盛。但进入生殖生长阶段后,易形成过多无效分蘖。在单位面积有效穗数的不足的确定前提下,导致增势不增产。而相对较高的栽培密度,会使植株个体间生长竞争加剧,LAI值增大。严重限制了营养生长及后期产量因素的形成,单一有效穗数的增加并不能弥补其他产量因素的减少,同样不利于实现高产。况且2018年开花期阴雨不断,秋季霜期也有所提前,较高种植密度的田块低温过后出现轻微的倒伏和感病现象,导致一定的产量损失。更加不利于辽粳1499产量优势的发挥。

水稻生育时期大致可分为营养生长和生殖生长2个阶段,栽培密度对不同生育时期主要农艺性状和产量性状影响有所差异[15~16]。在相同栽培密度下,孕穗期的光合效率要高于分蘖盛期和灌浆期。可能由于孕穗期是产量形成的关键时期,要求光合作用同化更多的营养物质来满足幼穗的分化和发育的需要。灌浆期则是产量形成阶段,营养物质被更多的输送到籽粒中,功能叶片的SPAD和LAI降低可能与此有关。

综合来看,辽粳1499在密度为30 cm×16.7 cm产量表现较为突出,光合效率指标也维持在较高水平,是该品种在辽宁中部稻区适宜的栽培密度。本试验为辽粳1499日后在辽宁中部稻区的推广和高效理想群体的构建提供了一定的实践依据。