全面彰显中华古代医学的老官山汉墓

李殿元

摘 要:成都老官山汉墓出土文物中,有50余件木牍、920余支竹简及人体经穴漆人俑与中华古代医学有关。这些医学文物包括巫术类木牍、医学类竹简、经穴人体模型三类,有力地说明了中国古代医学的起源和类型。这些医学文物彰显了中华古代医学曾经的辉煌,是中华传统文化的骄傲。对这批文物的进一步研究,在弘扬传统文化,振兴传统医学的今天,意义重大。

关键词:老官山汉墓;医学文物;中国古代医学;振兴传统医学

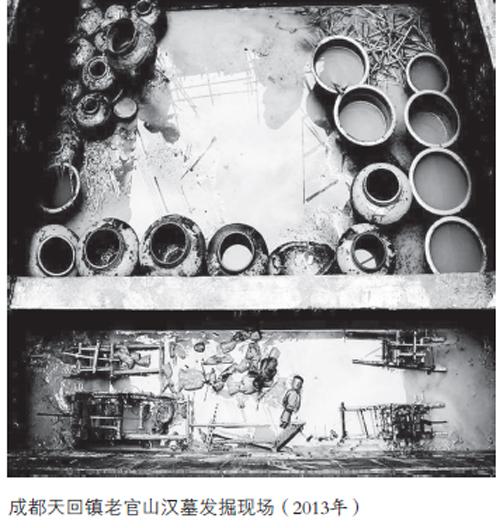

2012年7月至2013年8月,成都文物考古研究所和荆州文物保护中心对位于成都地铁三号线建设工地、金牛区天回镇土门社区卫生站东侧,被当地俗称为“老官山”的一处西汉时期墓地进行了抢救性考古发掘,共发掘墓葬4座。从墓葬形制和出土重要遗物分析,应是一处有较高地位的官员或贵族的木椁墓葬地。在出土的大量文物中,有50余件木牍、920余支竹简及人体经穴髹漆木俑与中华古代医学有关。对这批全面彰显中华古代医学的文物的研究,不仅能有力证明汉代巴蜀地区的中医药方面的兴盛情况,还可以帮助人们更好地认识中华古代医学。

一、扁鹊学派的医书

老官山汉墓出土的这些与中华古代医学有关的文物,包括巫术类木牘、医学类竹简、经穴人体模型。它们有力地说明了中国古代医学的历史悠久,体系庞大,理论深邃,且实践性极强。

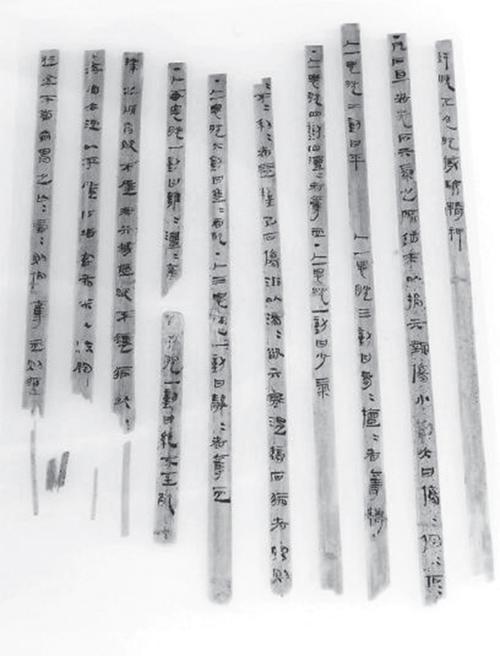

920支竹简,是老官山汉墓考古发现的最大亮点之一。如此众多的汉代医简的发现,令中医药学界欣喜不已。中国社会科学院考古研究所原所长刘庆柱认为:“医简以前也有发现,但如此完整和系统化还是第一次。”[1]也许此次发现会是一个转折点,将对中国医学史具有重要意义。

据考古人员介绍,920支医简分两处存放,根据竹简长度、摆放位置、叠压次序和简文内容,有736支医简可分为9部医书,其中除《五色脉诊》一部之外,皆无书名,经初步整理暂定名为《敝昔医论》《脉死候》《六十病方》《尺简》《病源》《经脉书》《诸病症候》《脉数》等。另外有184支医简(含残简)组成的内容为《医马书》。[2]

成都中医药大学教授和中浚认为,此次考古发现与中医学关系密切,出土的经脉、药方、症候等医简远远超过马王堆与张家山汉墓。天回医简《六十病方》与马王堆医简《五十二病方》同类,但病名和疗方不同,表明当时成都存在一个独立传播的医学派系。[3]

主持老官山汉墓发掘的谢涛认为,《敝昔医论》中的“敝昔”二字,应是“扁鹊”的通假字,所以该书极有可能为扁鹊学派已经失散的经典书籍;此外,扁鹊是脉学的倡导者,但所著《内经》《外经》均已遗失,而此次出土医书中的内容也多为脉学,一起出土的还有用于经脉教学的人体模型,由内容反推,恰与“扁鹊”书名不谋而合。[4]

据学者考证,“敝昔”是“鷩”字的省写,意为“头戴鷩冕的雉鹊”。[5]这一形象见于山东出土的汉画像石《扁鹊施针行医图》。两汉时佩戴这种冠冕的是“郎中”或“侍中”,医乃王官之一守,故可与之同列。老官山汉墓出土文献中的“敝昔”,在传世文献中写作“扁鹊”。扁鹊是中医脉学诊疗法的创始人,是经脉医学的鼻祖。出土医简及经脉木俑身上所展现的信息与扁鹊身份相符。

众所周知,目前传统中医古籍中最早的、保存最为完好者为《黄帝内经》。传说中的黄帝不仅长于征战,而且颇懂医术,在闲暇的时候,经常与岐伯、雷公等臣子讨论医学问题。托名黄帝的《黄帝内经》最早著录于刘歆《七略》及班固《汉书·艺文志》,原为18卷。从该书的内容上看,它是战国至秦汉时期的医家将以前历代口耳相传的医学经验进行收集整理汇聚而成,相当于一部时间跨度很大的中医各家学说的总汇或论文汇编。

中国最早有理论著作的医家,很可能就是成都老官山汉墓所发现的那位“敝昔”,即扁鹊。关于扁鹊,史料记载其实极少。《史记》有《扁鹊传》,比较可信;还有比《史记》更早的《韩非子》《战国策》等,对扁鹊也有记载。按古代典籍的记载,扁鹊本是古代传说中的医神。

扁鹊在中医学界被奉为祖师,以诊脉闻名,创立了切脉诊断法。像他这样的医师,应该是有医书传世的。然而,流传至今的医学著作,最早的也是最有代表性者,一是《黄帝内经》,一是《神农本草经》,均成书于战国至秦汉时期。至于扁鹊的医著,虽见录于《七略》《汉书·艺文志》等,但学界却毕竟未见过真身。

据《史记·扁鹊仓公列传》的记载,汉初名医淳于意,曾传“扁鹊之脉书”;《黄帝八十一难经》,相传也是秦越人(即扁鹊)所著,其中一难至二十一难,所述全是脉学理论。只是《难经》到底是托名之作,不好说是扁鹊脉书;不过或可以视为汉代扁鹊学派的著述。此外,据说在西晋王叔和《脉经》中,也保存了秦越人的脉学著作《扁鹊阴阳脉法》《扁鹊脉法》和《扁鹊诊诸反逆死脉要诀》;但《脉经》对此毕竟未予指明,其载何为扁鹊之说,难以厘清。

可喜的是,在老官山汉墓发现的医简中,《敝昔医论》《经脉书》《脉数》《五色脉诊》等,大体可证为扁鹊之说。它们应该就是失传已久的扁鹊或汉代扁鹊学派的医书。

在出土的竹简《敝昔医论》中讲到五色脉。其中有“敝昔曰:人有九徼五藏十二节,皆鼂于气”,“敝昔曰:所谓五色者,脉之主”,[6]论述五色脉与脏腑和疾病的关系。

出土的竹简《五色脉诊》则详细记载了通过脉相观察病痛的方法,认为通过对脉相的观察、诊断即可找准病症。《五色脉诊》说:“凡五色,以观生死……”“心气者赤,肺气者白,肝气者青,胃气者黄,肾气者黑,故以五藏之气”。意思是:观人体五色五行之气,可以断健康生死。其所具体描述的是:心气者赤(五行火)、肺气者白(五行金),肝气者青(五行木),胃气者黄(五行土),肾气者黑(五行水)。这些描述,与中国传统文化最早的经典《易经》所论五色五行五脏完全对应。这是传统中医基础理论源于《易经》的有力证据。《易经》中最为重要的是“气”的概念,而《五色脉诊》阐释“易”“医”一体。看来,早在两千年前,“气”就已经被神医敝昔(扁鹊)很好地应用了。

至于《脉死候》《六十病方》《尺简》《病源》《经脉书》《诸病症候》《脉数》等,因未见其文字内容,难以分析。不过,在流传至今的医书中,关于扁鹊之“脉”,确有不少记载。今人黄龙祥所著《经脉理论还原与重构大纲》说:

《难经》相传为秦越人所著。始题《难经》为秦越人所著见于《旧唐书·经籍志》(转引者按:最早著录《难经》的《隋书·经籍志》并未注明作者及成书时间),唐人杨玄操《黄帝八十一难注》自序说:“黄帝八十一难者斯乃勃海秦越人所作也。”说明《难经》中所述脉学内容皆为扁鹊脉法思想。[7]

《难经》中的《论脉》指出:“脉气弦急,病在肝,少食多厌,里急多言,头眩目痛,腹满筋挛,癫疾上气,少腹积坚,时时唾血,咽喉中干。”其把肝病的脉象与其他有关症状联系起来,至今不乏临床实用价值。

《论脉》中有一段文字,进一步说明扁鹊学派对脉诊的重视:“相疾之法,视色听声,观病之所在,候脉要诀,岂不微乎?”相传扁鹊的诊脉法,“独取寸口”,正如《难经·论脉·一难》所说:“十二经中,皆有功脉,独取寸口,以决五藏六府死生吉凶。”“独取寸口”的诊脉法,二千年来一直沿用到今天,因而《难经汇考》指出:“其法自秦越人始,盖为医者之祖也。”[8]从广义的角度去理解,此说与司马迁“至今天下言脉者,由扁鹊也”的论述是相呼应的。

二、首部兽医书

在老官山汉墓出土文物中,有由184支医简(含残简)组成的内容为《医马书》。这是迄今我国出土的首部汉代兽医书。[9]

自远古以来,动物就是人类的好朋友。它们与人类一样,也有生老病死;所以,也需要能为它们进行伤病治疗的医师,即兽医。中华兽医学是中华医学的一个重要组成都分,其起源可追溯到野生动物被驯化为家畜的时期。约在1万年以前,人类在开始发展畜牧业的同时,便开始了对家畜疾病的斗争,因此中国很早就有了兽医。相传生活于黄帝时代的马师皇,就是有名的兽医。他整治马病,是古书中记载最早的兽医。马病防治、家畜养护、阉割术等都可以追溯到殷商时代。到了西周时期,兽医已经是明确的职业。《周礼·天官·兽医》载:“兽医,掌疗兽病,疗兽疡。”《旧唐书·职官志三》载:“兽医掌疗马病。”元末明初的陶宗仪 《南村辍耕录》卷九之《兽医》条说:“世以疗马者曰兽医,疗牛者曰牛医。”[10]兽医在古代本指掌疗兽病之官,后泛指治疗家畜家禽疾病的医生。

中华兽医学具有独特的体系,它的基本理论和中华医学一脉相承,是中国历代人民同家畜疾病进行斗争的经验总结。 从西周到春秋,中华兽医学有了进一步的发展。春秋时期,秦国的伯乐是十分著名的兽医,能根据马的外形来鉴别马的优劣。他不仅留下了“伯乐相马”的著名故事,还撰写有《伯乐针经》,这是我国已知的最早的兽医针灸专著。

战国、秦汉时,中国兽医学奠定了它的基础理论。在战国时期的著述中,与家畜疾病有关的“牛疡”“马肘溃”等记载很多。《晏子春秋》有“大暑而疾驰,甚者马死,薄者馬伤”[11]等关于马中暑的记述。《庄子》有“络马首、穿牛鼻,是谓人”[12]等关于穿牛鼻绳的记载。后来《黄帝内经》的问世,对这一时期兽医学的发展具有奠基意义,也为中华兽医学提供了基本的理论指导原则。汉代出现的《神农本草经》提供了中国最早的一部人畜通用药学专著。在汉简中,已记载有兽医方剂,并开始把药做成丸剂给马内服。《汉书·艺文志》载有《相六畜》38卷。汉代还出现了《马经》《牛经》等兽医书。

可惜的是,由于历史的久远,竹简保护的不易,以及社会多有动荡,《汉书·艺文志》所载的兽医书,早已不复存在。我国现存最早的比较完整的兽医专著,大约是在唐末或北宋初年出现的署名李石撰的《司牧安骥集》[13]。现在见到的都是经后人增补过的版本。原书分4卷,现存有5卷本及8卷本,包括《相良马经》《伯乐针经》《玉良百一歌》《马师皇五脏论》《三十六起卧病字歌图》等数十篇兽医文献,是一部广泛流传于宋、元、明三代的兽医专著。它记载了北方常见的家畜疾病和治疗方法等。

老官山汉墓发现了西汉时期的《医马书》,为汉代兽医学的发达提供了物证,也证明了那个时期巴蜀家畜家禽业经济的繁荣。

三、经络图与针灸疗法

老官山汉墓出土文物中带有“心”“肺”等线刻小字的人体经穴髹漆木俑,高约14厘米,五官、肢体刻划准确,以白色或红色描绘的经络线条和穴点清晰可见,不同部位还有线刻小字,应是迄今我国发现的最早、最完整的经穴人体医学模型。

其实,在1993年,四川绵阳双包山汉墓就出土过一件髹有黑色重漆的小型木质人像,其上有红色漆线的针灸经脉循行径路,但无文字及经穴位置标记。[14]与中医通行的十四经脉系统不同,该模型只有十脉,故可称为针灸木人的十脉系统。

老官山汉墓出土的人体经穴髹漆木俑,远比绵阳双包山汉墓出土的漆人更精确,所以,这具人体经穴髹漆木俑是我国考古史上首次发现,应是迄今我国发现的最早、最完整的经穴人体医学模型,其精美程度令人咋舌!它又一次证明了针灸学派在巴蜀的渊源和影响。

人体经穴髹漆木俑就是人体经穴模型,是作为针灸教学的用具。其外形比照健康成人按比例缩小,上标经络、穴位,供针灸教学使用。模型还可根据教学需要,制作出大小不同的规格,表面显示取穴标志,标出十四经腧穴的位置和名称;但小者只标常用穴的名称。

中医药起源于人类与疾病作斗争的生活实践。与疾病作斗争,除了使用药物外,就是运用针灸疗法了。有证据表明,针灸疗法出现的时间或许比药物治疗要早。考古学家不止一次地在出土的文物中发现了一种叫做“砭石”的石器。据考证,它们是用来刺破痈肿,排脓放血,或刺激身体某部位,以治疗痛苦的工具,是新石器时代的东西,距今少说也有5000年了。以后的金属针和刀就是从砭石发展来的。我们可以作这样的分析和设想:原始人在采集和猎取食物时,经常会被石头碰伤,在与人或野兽搏斗中,也常会被石头击伤;在碰伤或被击伤某个部位后,有可能意外地减轻了原有的痛苦(如腰腿痛、头痛等)。这种偶然现象开始当然不会被人们注意,但久而久之,经历的人数和次数多了,人们就逐渐懂得,用带尖的石块顶压刺激某个部位,可以减轻某种痛苦,进而懂得用石头磨制出专门的工具,这就是砭石。

灸法的出现,则是在火的发明之后。人们用火烤制食物时,难免被灼伤局部皮肤。可能偶尔发现,某个部位皮肤被灼伤,反而会减轻甚至消除某些病痛。这种经验的日积月累,使人们有意识地点燃某种植物茎叶,来灼烤身体的某些部位以治疗疾病。

针灸疗法的关键在于对经络、穴位的把握。早在两千多年以前,我们的祖先就从人体皮肤上的许多特殊感觉点发现人体上有一些纵贯全身的路线,他们将此称为“经脉”;又发现这些大干线上有一些分枝,在分枝上又有更细小的分枝。他们将这些分枝称为“络脉”。“经脉”“络脉”的“脉”,是这种结构的总括概念。

“经络”一词,首见于《黄帝内经》。《黄帝内经》的《灵枢·邪气藏府病形》说:“阴之与阳也,异名同类,上下相会,经络之相贯,如环无端。”在《灵枢·经脉》又说:“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通。”[15]

在《黄帝内经》中,“经络”这个重要的概念贯穿于全书。该书指出“气穴所发,各有处名”,并记载了160个穴位名称。《黄帝内经》所记载的针灸内容,其实反映的应是战国至西汉针灸实践和理论发展的水平。战国时期呈现出“诸子蜂起、百家争鸣”的局面,对针灸理论的形成极具影响力。另外,西汉时阴阳理论、“天人相应”等古代朴素唯物主义思想逐渐成熟,并深深渗透到经络学说的形成过程中,影响着经脉数量的多少,也指导着经络理论的构建。这些因素在《黄帝内经》的《灵枢》《素问》篇所记载的针灸内容上都留下了很明显的历史印迹。

《黄帝内经》中的《灵枢》,大部分篇幅都用来阐述经络、腧穴、刺灸、针灸治疗等内容,故又称《针经》。《灵枢》第一篇《九针十二原》,开宗明义“先立针经”;《素问·宝命全形论》亦强调:“法往古者,先立针经。”由此可以推测,《黄帝内经》的时代,应是针灸发展史上一段比较辉煌的历史,说明在战国至汉代的医疗活动中,针灸学曾经占有非常显赫的地位。

《黄帝内经》对经络的认识是从大量的临床观察中得来的,记载这些临床观察的文献或资料近年来已在马王堆帛书、张家山竹简和绵阳木人经络模型等出土文物中逐渐找到。

这些早期文献、资料主要描述了经脉系统,并涉及三种古老的医疗手段:一个是灸法,一个是砭术,另一个就是导引术(一种古老的气功),而经脉是这三种医术施用时所借助的途径。

据《史记·扁鹊仓公列传》记载,扁鹊在给虢太子治疗“尸厥”之症时,就采用了针刺“外三阳五会”的方法。老官山汉墓人体经穴髹漆木俑出土的意义,就经脉医学而言,相当于人类进化史上发现了北京猿人的头盖骨化石。它为我们了解、研究中华经络学的理论与实践提供了物证,也让我们对巴蜀在汉代的重要地位有了进一步的认识。

四、巫术与巫医

老官山汉墓出土的50片木牍,其内容可分为官府文书和巫术两大类:官府文书涉及内容应与汉高祖时缴纳赋税的法令和汉武帝时“算缗钱”有关;另一类所记录的汉代巫术,有文物专家猜测:“涉及内容应与妇女求子术和禳灾术有关。”[16]

在中国古代有很多巫术,也因巫术搞出了一些冤案大案,如汉武帝时的巫蛊之祸,隋文帝时期的猫鬼之案,清乾隆时的叫魂恐慌。

巫术在学术上被定义为一种宗教,即法术的宗教,以自然信仰为基础,是最古老的宗教之一,普见于每个文化之中。在古代,巫师也是医师,巫术与治病也确有一定的关系。在上古文明的发展史中,巫术都是先民生活中很重要的部分。

早在先秦时期,巫术已与国家生活密不可分,例如商周至战国时期天子及诸侯各国宫廷进行的祈雨止雨、祭祀驱鬼等活动。

巫术与巫医既有联系也有差别。巫医在远古时期就已经存在。成书于战国至秦汉时期的《山海经·海内西经》载,在黄帝时代,已有“操不死之药以距之”的“巫彭、巫抵、巫阳、巫履、巫凡、巫相”等人。近人袁珂注:“此诸巫无非神之臂佐,其职任为上下于天、宣达神旨人情,至于采药疗死,特别其余技耳。”[17]袁珂说,巫咸、巫彭为传说中之巫医。《吕氏春秋·勿躬》说:“巫彭作医,巫咸作筮。”《说文》也有“巫彭初作医”的记述。屈原《离骚》有“巫咸将夕降兮”句,王逸注为“巫咸,古神巫也”。这些应是对“巫医不分家”的最早记载。

从医学起源而言,历来有“医源于圣人”(指黄帝、神农),“医源于生产劳动”“医源于动物本能”以及“医源于巫”等争议。盡管如此,单从巫的历史看,恐怕是不能否认它对中国早期医学的贡献的。因为无论从我国史籍记载,还是从已经出土的甲骨文等文物来分析,医学的发展过程中确实存在着“巫医一体”与“巫医分家”的历史阶段。

巫医,即巫师和医师的合称。古代科学不发达,医术也不高明,故古人多求助于鬼神以治病,“巫”与“医”也往往并提,医、巫不分,巫就是医,医就是巫。故“医”字从“巫”而作“毉”者。唐人韩愈《师说》:“巫医乐师百工之人,不耻相师。”说明巫医与乐师、百工一样,就是一种职业。

巫师治病,主要是用祈祷禁咒术。如《说苑》所言:“苗父之为医也,以菅为席,以刍为狗,北面而视,祝发十言耳,诸扶而来者、舆而来者,皆平复如故。”这位“苗父”,就是苗黎族的巫师。不过,巫师亦用医药救人。《山海经·大荒西经》载有“灵山”,说巫咸、巫彭等十巫“从此升降,百药爰在”,即是说他们常去灵山采集百药,这是讲巫师以药草治病。因此,原始社会的巫师,不妨可以看作是社会中掌握有专门技能、知识的特殊阶层。他们的活动,对原始医学知识的积累和形成曾起到过积极的作用和影响。

巫医是一个具有两重身份的人,既能交通鬼神,又兼及医药,是比一般巫师更专门于医药的人物。殷周时期的巫医治病,从殷墟甲骨文所见,在形式上看是用巫术,造成一种巫术气氛,对患者有安慰、精神支持的心理作用;真正治疗身体上的病,还是借用药物,或采取技术性治疗。巫医的双重性(对医药的应用与阻碍)决定了其对医药学发展的参半功过。

春秋之时,巫医正式分家。《史记·扁鹊仓公列传》有“信巫不信医,六不治也”的记载;《素问·五脏别论》有“拘于鬼神者,不可与言至德”的教导。从理论上说,春秋以后,巫师便不再承担治病救人的职责,只管问求鬼神,占卜吉凶;而大夫(医生)也不再求神问鬼,只负责救死扶伤,悬壶济世。不过在事实上,巫医是很难分家的,尤其是在缺医多病的时代和地区。最典型的例子是旧时大小凉山的彝族毕摩。他们是彝族中的知识分子,既从事祭祀,又替人看病。作为中华医学宝库中的彝医彝药就赖他们得以传承。

中华古代医学是中华传统文化的瑰宝,为中华民族的繁衍昌盛作出过巨大贡献;它以其深邃的思想、独特的理论、丰富的治法、卓著的疗效,在世界医坛上大放异彩。然而,由于多方面的原因,我们对它的重视是不够的,导致许多医著、医术失传。老官山汉墓出土的巫术类木牍、医学类竹简、经穴人体模型,不仅彰显了中华古代医学的全面与先进(这当然是中华传统文化的骄傲);而且还提醒我们应该对中华古代医学予以认真研究,以弘扬传统文化,振兴传统医学。

注释:

[1][2][3][6][9]王圣:《成都老官山近期考古发现:疑似扁鹊学派竹简若干种》,载《成都商报》2013年12月17日。

[4]《成都老官山汉墓出土“医书”或为扁鹊失传经典》,载《光明日报》2013年12月18日。

[5]《健康中国·扁圣书院向您报告》,载《淄博日报》2018年4月26日。

[7]黄龙祥:《经脉理论还原与重构大纲》,人民卫生出版社 2016年版。

[8](元)滑寿:《难经汇考》,载《难经汇注笺正》,天津科学技术出版社2010年版。

[10](元末明初)陶宗仪:《南村辍耕录》,上海古籍出版社2012年版。

[11]石磊:《晏子春秋译注》之《内篇·谏下》,黑龙江人民出版社2003年版。

[12]陈鼓应:《庄子今注今译》之《秋水》,中华书局1983年版。

[13](唐)李石:《司牧安骥集校注》,中国农业出版社 2001年版。

[14]马继兴:《双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形》,载《文物》1996年第4期。

[15]《黄帝内经》之《灵枢》,线装书局2014年版。

[16]《2000多年前蜀锦织机结构复杂,丝线染料犹存》,载《成都商报》2013年12月17日。

[17]袁珂:《山海经校注》,上海古籍出版社1980年版。

作者:中国药学文化研究会川药文化分会副会长