不同种植密度对杂交大豆生理性状和产量的影响分析

马云凤 ,马 友

(1. 黑龙江省乡村产业发展中心,黑龙江 哈尔滨 150000;2. 黑龙江省肇东市种子技术服务中心,黑龙江 肇东151100)

大豆种植大多采用群体生产方式,群体中单一植株生长发育程度与群体密度具有较大联系。通过适宜密度的选择,可以构建良好的群体冠层结构,增加大豆群体干物质积累量及气体交换量,为杂交大豆产量提升提供依据。基于此,对种植密度变化与杂交大豆生理性状、产量间的关系进行适当分析非常必要。

1 不同种植密度对杂交大豆生理性状和产量的影响试验设计

1.1 试验内容设计

试验设计三个密度,处理一为每公顷12 万株,处理二为每公顷16 万株;处理三为每公顷20 万株。整体采用随机区域处理方式,两个行距区间,进行一次重复处理,行距为38cm,行长为5.0m。

1.2 试验方法选择

在杂交豆一号收获前每个处理连续选取表现正常植株10株,分别对所选择植株单株豆荚数量、节数、株高、单株大豆颗粒数、百粒重、分枝数、豆荚粒数、单株大豆颗粒重量进行调查并进行平均值计算。随后取种植区间中间行区进行产量测试,产量测试面积为7.0m2。同时在大豆苗期、盛花期、结豆荚时期、鼓粒期等时期,从两次重复中取样,每次取五株,利用打孔法、风干法,分别对不同种植密度的杂交豆一号叶面积、干物质重量进行测量。

2 不同种植密度对杂交大豆生理性状和产量的影响试验结果

2.1 试验结果

种植密度变化与杂交大豆生理性状及产量关系如表1所示:

表1 种植密度变化与杂交大豆生理性状及产量关系试验结果

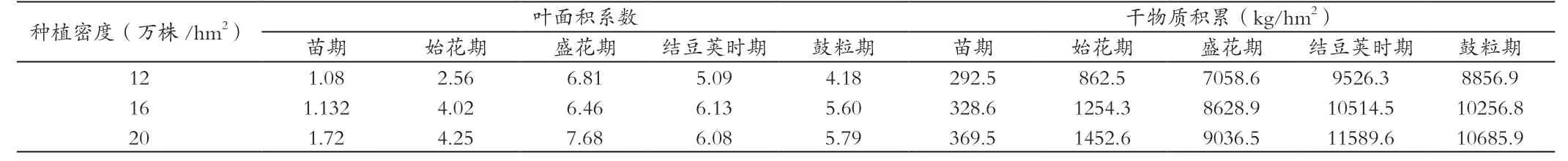

种植密度变化与杂交大豆不同时期生理性状关系如表2 所示:

表2 种植密度变化与杂交大豆不同时期生理性状关系

2.2 试验结果分析

通过对表1 中数据进行分析可知,处理三中单株杂交大豆分枝数、粒茎比及子粒产量均高于处理二、处理一,而处理一单株豆荚数量、株高、单株大豆颗粒数及百粒重、豆荚粒数高于处理二、处理三。而通过对上述数据进行进一步分析可知,单株豆荚数量、株高、单株大豆颗粒数及百粒重、豆荚粒数会随着密度的增加而减少,即每公顷播种量每增加一万株,株高为降低0.72cm,百粒重量会减少0.16kg,单株大豆颗粒数3.45 个、豆荚粒数减少0.125 个、单株豆荚数量1.31 个。其中豆荚粒数、百粒重量及粒茎比随密度增加变化幅度较小,表明豆荚粒数、百粒重、粒茎比主要受杂交大豆基因类型控制,整体遗传性状较为稳定。而杂交大豆子粒产量则受密度、单株有效豆荚数量、百粒重、豆荚粒数等多个因素影响,考虑到百粒重、豆荚粒数遗传性状较为稳定,可将单株有效豆荚数量、密度作为杂交大豆子粒产量主要分析因素。处理一中子粒产量为2014.54kg/hm2,单株豆荚有效数量为65.3 个,而处理三中子粒产量为3249.62kg/hm2,单株豆荚有效数量为54.8 个。从总子粒产量视角入手,处理三中杂交大豆产量较高,若单纯考虑产量,可以选择处理三,即每公顷种植20 万株。

通过对表2 进行分析可知,在杂交大豆生长的各个时期,处理三的叶面积系数均高于处理一、处理二,处理二的叶面积系数均高于处理一,但在结豆荚时期,不同处理杂交大豆叶面积系数变化不大。由此可知,随着种植密度的增加,杂交大豆叶面积系数也在持续增长,但是达到一定密度后会呈现下降趋势。同时随着生育日数的增加,杂交大豆叶面积系数也会增大,在盛花期达到最大。而干物质积累量与叶面积系数随杂交大豆种植密度变化趋势一致。

3 结语

在杂交大豆种植密度不断上升背景下,其单株豆荚数量、株高、单株大豆颗粒数及百粒重、豆荚粒数均呈现出递减趋势,而子粒产量、分枝数量、干物质积累量、叶面积系数呈现上升趋势,粒茎比、百粒重、豆荚粒数变化相对稳定。在考虑大豆产量、干物质积累量的情况下,可以选择20.0 万株/hm2的种植密度。