基于游客感知的四川旅游形象跨文化传播研究

杨程焯 徐小辉

摘要:以TripAdvisor旅游网站中入境游客对四川旅游景点的点评为研究对象,采用定量和定性相结合的研究方法,从游客需求出发,分析了四川旅游形象在跨文化传播的现状与问题,运用“认知—情感”模型对四川旅游形象进行认知形象分析(包含游览、餐饮、交通、住宿四方面)和情感形象分析,并针对提升四川旅游形象存在的问题,提出相应的对策和建议。

关键词:旅游目的地形象 形象感知 网络文本分析

中图分类号:F592 H315.9 文献标识码:A 文章编号:1009-5349(2020)10-0054-02

四川是著名的自然旅游资源大省,拥有美丽的自然风景和独特的民族风情。2019年,四川省接待入境游客414.78万人次,九寨沟、峨眉山、熊猫基地等著名旅游景区均持续受到海内外游客的广泛好评。在四川省加速推进文化旅游融合发展的大潮推动下,打造世界文化旅游目的地,建设具有国际影响力、竞争力的蜀文旅产业带成为当务之急。四川省旅游业也将迈入一个新的发展期——即跨文化传播时期。游客是提升四川旅游发展水平、优化旅游地管理方式的重要依据,因此,基于游客感知视野对四川旅游形象跨文化传播进行研究具有重要意义。

一、文献回顾

(一)旅游目的地形象相关研究

国内外对旅游目的地形象的研究较为系统,涉及了旅游地形象形成的影响因素(Dolores M,2008)、旅游地形象的关系(Enrique,2009)、旅游地形象的测量与评价(Kun Lai,2012)、旅游地形象的建构和具体传播应用研究等内容,但仍有一些亟待提升的部分:一是研究内容上对旅游目的地形象研究的学科交叉不够;二是研究范围较小,注重对具体旅游地的个案研究,对于省市这样大区域的旅游形象很少有详实的研究。

(二)跨文化传播相关研究

20世纪50年代,美国学者爱德华·霍尔(Edward Hall)首先提出了跨文化传播的相关概念。20世纪60—80年代,西方跨文化传播学在理论构建上逐渐成熟,《跨文化传播学》(L.S.Harms,1973)等经典著作大量涌现。进入21世纪,西方学者的跨文化传播的研究内容和方法侧重以实证方法为基础的定性研究。20世纪90年代,国内研究者结合中国实际,拓宽本土跨文化传播学的研究视野。进入21世纪后,国内学者着重开展如何提升跨文化传播能力的研究。[1]总体而言,国内外对跨文化传播的研究理论构建、实践途径等方面都有了很大提升,不足之处主要在于:很多研究忽视了人际传播与大众传播在跨文化交流中的重要作用。因此,从传播客体“需求”出发的跨文化传播研究很有必要。

(三)游客感知与旅游形象传播相关研究

游客对旅游目的地的感知印象和综合评價,是旅游目的地形象传播效果的外部表征,也是提升旅游地发展水平、优化旅游地管理方式的重要依据。国内外研究者将游客感知作为分析目的地状态、特征及竞争力的核心要点。Gartner最早提出了认知、情感和意动的旅游目的地构成要素理论,Baloglu和McCleary提出“认知—情感”模型,将其进一步发展。[2]早期研究者主要通过问卷调查或者访谈形式来研究游客对旅游目的地的形象感知;随着互联网的普及,游客倾向于利用网络平台发表对已去过的旅游地的认知与评价,为学者提供了新的研究角度和思路。例如借助网络文本,张春娥、张高军、付业勤等分别对广州、华山景区、鼓浪屿等地进行了研究。[3]尽管网络文本分析在旅游目的地形象研究领域成为热点,但在我国入境旅游飞速发展的形势下,针对入境游客感知的网络文本研究寥寥无几。

二、研究过程

(一)研究对象

本研究的研究对象是基于游客感知的四川旅游形象跨文化传播,选取的调查对象为TripAdvisor(www.tripadvisor.cn)旅游网站的游客点评。TripAdvisor是全球最大的旅游信息平台之一,每月近十亿旅客会使用该网站发表关于住宿、餐厅、航空公司、邮轮、游览体验的评论和意见,目前该网站已在全球49个国家使用,覆盖28种语言。

(二)研究设计

本研究以“Sichuan”为关键词,在TripAdvisor官网进行检索,在检索的内容中筛选出英语评论并删除图片等信息,保留7489条入境游客对四川旅游目的地的评论,以此作为研究文本,采用内容分析法研究分析,运用“认知—情感”模型对四川旅游形象进行认知形象分析和情感形象分析。[4]认知形象分析主要从旅游要素四个方面入手,包括游览、交通、餐饮、住宿。情感形象分析主要通过游客的评价星级及有关情绪的高频词统计等来确定积极态度、消极态度和中性态度。[5]

三、研究结果与分析

(一)认知形象分析

1.游览方面

经统计,57%的入境游客采用家庭出行的方式,25%的入境游客选择与朋友同行,11%的入境游客独自出行,7%的入境游客为商务旅游。四川省最受入境游客欢迎的旅游景点分别是熊猫基地、九寨沟、乐山大佛、峨眉山、都江堰、黄龙、三星堆博物馆、稻城亚丁。

通过表1高频词统计可以看出,入境游客在游览过程中对具象化的景点较关注,如“熊猫(pandas)”“乐山大佛(Leshan Giant Buddha)”“峨眉金顶(golden summit)”等。游客对景区内的交通方式关注度也比较高,如“交通车(shuttle bus)”“缆车(cable car)”“乘船(boat ride)”等。评论中还反复出现了“非常好(excellent)”“极好(brilliant)”“值得(worthwhile)”“独一无二(unique)”“惊奇(incredible)”等词语,体现了入境游客对四川旅游地较好的总体印象。但“繁忙(busy)”“拥挤(crowded)”类形容词也多次被使用,反映出游客较多、景区拥挤的状况。

2.交通方面

入境游客前往各个景点采用的出行方式主要是“公共交通(public transportation)”和“出租车(taxi)”。选择公共交通的乘客大都认为交通便利(convenient),组织有序(organized);少数游客反映公共交通比较复杂(difficult、challenge),对于外国游客有一定难度,有些地方缺少语言标示(language directions)。一些国内乘客在公交车、地铁上抢座占座的行为也给入境游客留下了负面印象。选择打车的游客认为非常方便快捷(handy),价格合理(affordable);有少部分游客采用了网络打车的方式。网约车在国内普及程度虽然很高,入境游客却反映软件使用存在一定的困难,比如在注册账号等方面程序繁复,耗费大量的时间和精力。

3.餐饮方面

食物选择方面,入境游客比较偏向于街边小吃(street food),觉得非常美味,也有不少人觉得四川小吃太辣(spicy),不合口味。较多游客认为食品种类非常有限(limited food options),价格偏贵(overpriced);因此选择自带食物。被国内游客所追捧的川菜和有名的小吃,比如火锅、麻婆豆腐、夫妻肺片、担担面等很少被提及。用餐坏境方面,街边小吃的卫生和质量普遍偏低,对餐馆的卫生评价也不高,尤其是洗手间,很多游客反映卫生情况较差。

4.住宿方面

在住宿酒店的选择方面,入境游客普遍认为酒店数量和种类充足(ample、abundant),价格合理(reasonable price);有少数游客反映旅游旺季房价涨幅较大,客房卫生条件总体较好,“干净(clean)”被提及的频率较高;只有少数游客提到房间气味、灰尘等卫生细节方面的问题。酒店服务方面,多数游客使用了“热情(enthusiastic)”“乐于助人(helpful)”等词语表明服务态度基本令游客满意,除了少数游客提到沟通语言障碍(difficult to understand)。

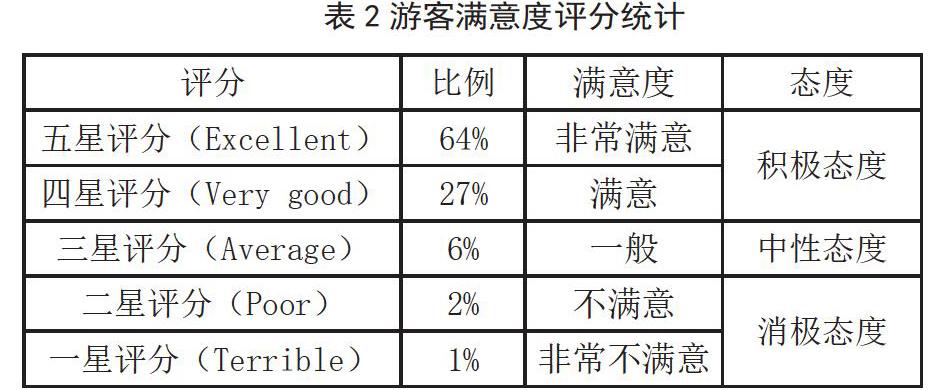

(二)情感形象分析

本研究主要通過游客的旅游满意度星级评分及表达情绪的点评进行入境游客的情感分析,统计结果如表2所示,“非常满意”和“满意”的评价占比为91%,说明大部分游客对四川旅游形象的情感感知比较积极,多次在评论中表示愿意“推荐(recommend)”给其他游客,愿意再次到四川旅游(re-visit),认为四川景点是“值得一去(worth a visit)”“不得不去(must see)”的地方。3%的游客持消极态度,不满意的事项主要集中在天气气候对景点的影响、冬天或夏天有景点的部分设施关闭、影响游览,景点排队时间长、有插队等秩序混乱的现象,过分商业化、不少入境游客被当地商人敲竹杠,景区垃圾清理不及时、清洁卫生条件不过关等方面。

四、研究结论与建议

通过分析入境游客的认知形象和情感形象发现,入境游客对四川景点的总体形象感知度较好,情感感知主要以积极态度为主。游客对游览方面的感知主要集中在成都及周边的热门景点,导致部分景区人流量非常大,影响游客体验;建议在宣传四川旅游景点时,加大对一些冷门景点的宣传,对游客适当分流。在餐饮方面,应充分发挥川菜作为八大菜系之一的优势和影响力,大力推广特色川菜旅游,以美食吸引游客,打动游客。交通方面,加大网约车的普及程度,简化入境游客的使用程序。住宿方面,提高客服人员的英文交际能力和服务水平,加强细节管理。

参考文献:

[1]徐明华.我国跨文化传播研究的文献综述:以2000—2011年中国跨文化传播研究为背景[J].新闻爱好者,2012(17):1-3.

[2]张文亭,骆培聪.基于网络文本的目的地旅游形象游客感知与官方传播对比研究:以福建永定土楼为例[J].福建师范大学学报:自然科学版,2017,33(1):90-98.

[3]李春萍,张简.基于网络文本分析的国内外游客旅游目的地形象感知差异研究:以西安回民街为例[J].旅游论坛,2017,10(6):97-110.

[4]周健.基于UGC的佛山市旅游形象研究[J].经贸实践,2018(5):5-10.

[5]刘欣茹,周丹迎.基于网络文本分析的厦门国际旅游形象研究[J].武夷学院学报,2018,37(7):32-37.

责任编辑:杨国栋