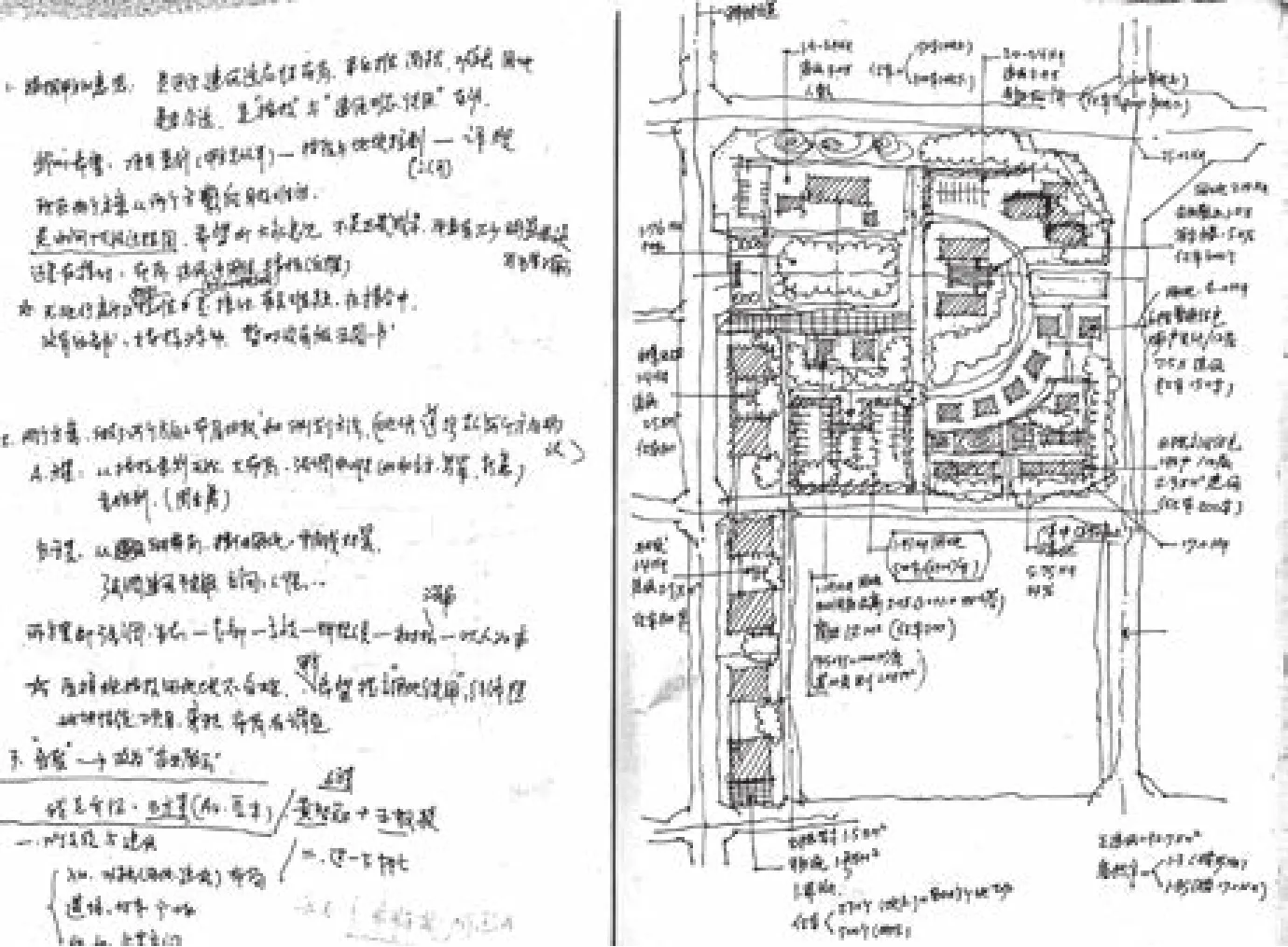

岭南园林的教育与传承

——访谢纯教授

编者:岭南园林是一种地域性园林,我们了解到您其实是北京人,从北方来到岭南,是什么样的契机使您投身到岭南园林的研究中?

我1962年在北京出生,但是5岁就去了黑龙江农垦,小学、中学阶段都在东北大地生活、学习。我祖上是广东人,报考大学的时候就想着去南方看看。1981年我考入华南工学院(现华南理工大学,下文简称为“华工”)建筑学专业,当时此专业本科还是四年制教学,到了1985年开始做毕业设计,有幸跟着刘管平老师做梅州泮坑风景区规划设计和湖南衡山华严湖风景区规划设计(图1)。本科毕业后,报考华工研究生深造,觉得毕业设计时和刘老师做园林设计很有意思,就想继续跟着他做一些园林研究。当时刘老师刚开始招研究生,我是他第一个研究生,也是这阶段才真正进入风景园林的专业领域。

编者:在您早期参与的园林项目实践中,感触最深的是哪个方面?

我在读研究生时才开始接触园林设计,当时和刘老师一起,到珠三角的中山、顺德、番禺,粤东的梅州、潮州、惠州,粤西的湛江、开平、遂溪以及湖南衡山各地,进行风景区、城市、公园、建筑环境现场踏勘交流和设计,参加各种学术交流会议,从那个时候开始感悟风景园林这个专业。当时做设计和现在不一样,很多时候是现场设计,往往是在现场找灵感,再与图纸设计相结合,这对设计者的场地特征反应能力和设计表达能力有一定的要求。

印象最深的实践项目应该是毕业之后,1989年左右参与的贵州省㵲阳河国家级风景名胜区总体规划,当时负责人是刘管平老师,我是现场工作组组长。这个风景区项目尺度很大,总面积为625 km2,横跨贵州的3个县。当时条件没有现在这么好,差不多用了1年的时间才完成现场踏勘、风景点评价以及规划构思,整个规划工作用了2年多的时间。这么大的国家级风景名胜区总体规划在当时还是比较少的,就算在现在也是“大家伙”,最后在1992年左右获得评审通过。这个过程感受很深,学习很多,我对许多规划尺度的空间认识也是在这个时期产生的。

之后,我还参与了湛江湖光岩风景区规划,以及海南通什(今五指山市)烈士陵园和梅州公园的设计。从北到南,在实践中逐步感受到了岭南的地域、人文特点,这个时候才开始逐步认识岭南园林。

编者:那个年代针对岭南园林的学术研究主要关注哪几个方面?

1980年代至1990年代,对岭南园林的认识主要集中在一些园林建筑和园林小品等。大尺度岭南园林的研究主要集中在城郊风景,像潮州西湖、惠州西湖、肇庆星湖、雷州西湖等,刘管平老师当时提出了“州府园林”的概念,但园林建筑的研究还是比较热门。

我的硕士论文题目是《广州园林建筑》,当时查阅了广州园林建筑相关的历史文献,测绘了广州各个公园的园林建筑,把当时那些影响十分大的园林式建筑及园林酒家的设计思想和方法都进行了总结。

图1 梅县调研(1985年,谢纯—左、刘管平—中、程小敏—右)

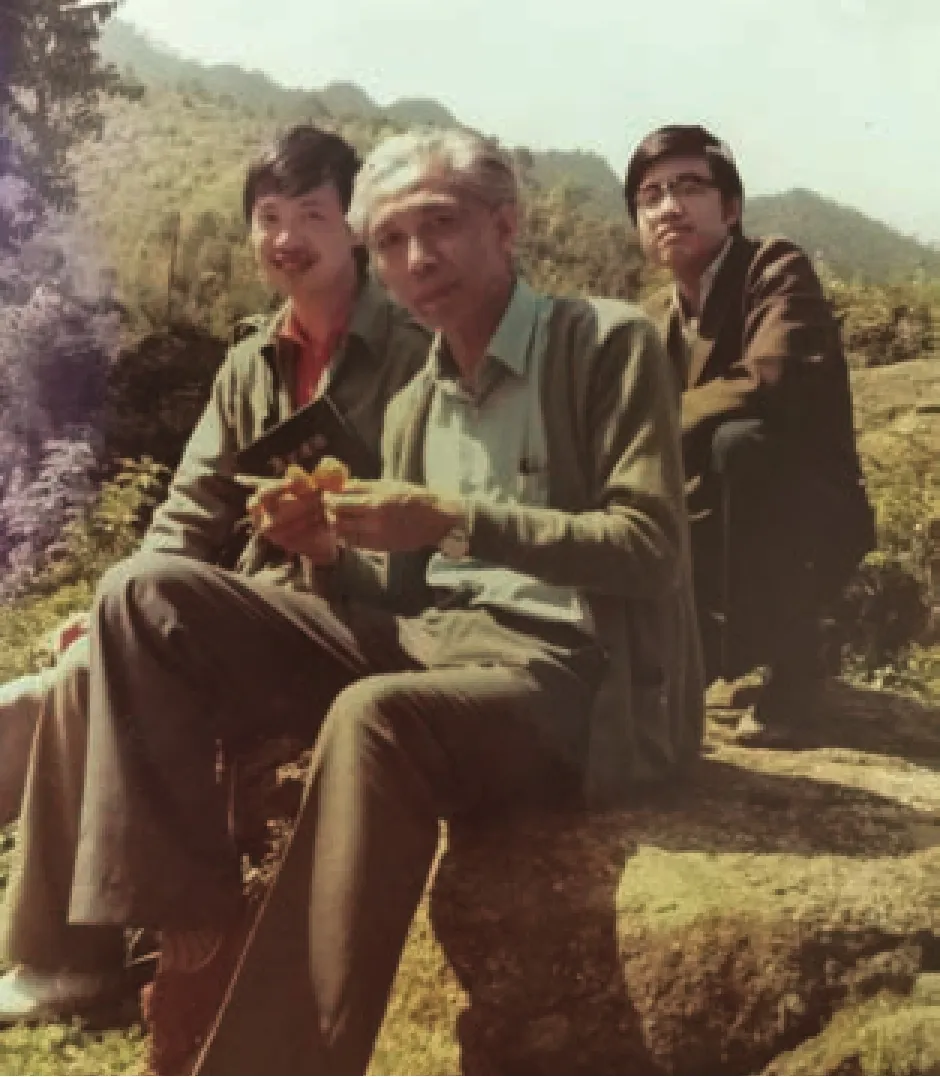

图2 谢纯手绘《建筑设计资料集》环境小品插图(局部)

在岭南园林中,园林酒家是一个很重要的类型,如北园酒家和泮溪酒家,在1960年代就是在全国有很强影响力的岭南园林建筑了。1980年代开始的广州白天鹅宾馆、东方宾馆,海口宾馆等建筑,其中庭结合岭南园林庭园的空间设计,在当时全国建筑设计领域很有影响力。当时全国掀起了一阵研究园林建筑的风潮,像刘管平老师编写的3部《建筑小品实录》系列就很受欢迎。我还参与了《建筑小品实录(三)》和《建筑设计资料集》第2集的环境小品部分,徒手绘制了其中的大部分插图(图2)。

编者:您毕业后选择了留在华工任教,当时华工的风景园林教育有什么样的特点?

华工的建筑学专业比较强,我是建筑学本科,研究生专业名称是“建筑设计及其理论”。虽然华工很早就开始了岭南园林的研究,但是在很长一段时间内,华工并没有单独设置风景园林本科专业。当时改革开放后大发展,全国范围内集中精力搞建设,也主要是在建筑和城市领域的建设,对风景园林的重视力度不够。

有幸的是,华工的建筑学科教育要求学生认识建筑发展要有整体和全面的视角,要从整体环境的角度来研究建筑的生成。这一教育方式对学生的影响比较大,华工有一些建筑学本科专业的学生受此影响,毕业后转向了风景园林研究。建筑和园林相结合的教学,是当时园林教育的一个特点。另一个特点是强调教学与实践结合的设计能力。

这也影响了我们这一代做园林研究的人,像我自己在科研中,也是很注重建筑和风景园林2个专业的学科交叉。在我主持的“十一五”国家科技支撑计划项目的课题《广东园林住宅室内热环境改善技术研究》中,我们把园林和建筑物理以及通风等结合起来,并建立了示范基地,科学地得出了相关园林的数据,顺利通过了验收,并在《建筑学报》发表《清代广州园林与茶(酒)楼的发展融合》等文章。该研究项目带动和培养了一批教师的科研能力,同时其成果对亚热带国家重点实验室的复评也起到了作用。

编者:在您看来,华工的风景园林教育大致经历了几个阶段?

华工的庭园相关教学大致从1949年开始。风景园林教育一早还是融合在建筑学教育中,代表性人物像夏昌世、郑祖良、刘管平等,都接受了完整的建筑学教育。1986年,华工恢复城市规划专业本科教育,我留校后,实际是在规划教研室进行了十几年的教学工作。

像前面讲的,华工的建筑学教育要求学生从整体的角度认识建筑,所以华工早期的本科教学中,就已经加入了风景园林的教学,有一定的风景园林课程,比如园林建筑设计、城市绿地规划等等,毕业设计有风景园林方向。我还在建筑系做过教学秘书,课程教学主要为城市绿地规划、专业设计课、毕业设计的风景园林规划设计方向等等。我做过1988级、1999级建筑学的班主任,那个时候风景园林的专业教育基本都纳在建筑和规划中。2004年开办景观建筑设计专业以后,华工才有了专门的风景园林本科教育,我担任了2011级景观建筑设计本科的班主任。

2004年开办景观建筑设计本科专业之前,建筑系只有建筑学专业和城市规划2个专业,后来成立建筑学院,包括建筑系和城市规划系,风景园林专业实际是在城市规划系中。我曾任城市规划系副主任(2008—2014),负责风景园林专业的教学科研任务,2次评为学校优秀班主任,曾经是校优秀党支部书记,并且获得全国风景园林专业学位研究生教育指导委员会颁发的“第二届全国风景园林专业学位研究生教育先进工作者”的荣誉。

自2004年开办风景景观建筑专业以来,华工的风景园林学科已有16年的发展。后来成立了风景园林系,陆琦教授是第一任系主任,我担任风景园林系副主任(2014—2018);其后接任系主任的是林广思教授。现在华工风景园林学科已经进入全国第四轮学科评估排名并列第六(B+),这是几代教师的努力成果。

编者:2004年华工开始景观建筑设计专业的招生,您和鲍戈平老师是这个过程的亲历者,这对于岭南园林的学术传承来说意味着什么?

2002年,教育部在本科专业目录中新增“景观建筑设计”专业。为了健全整个学科体系的建设,华工建筑学系党委和学院领导就委托我和鲍戈平老师做风景园林新专业成立的相关工作。当时我们调研了北京、上海、南京、西安、重庆等近10个著名高校的风景园林专业教育情况,提出了华工的专业特色要立足岭南,利用亚热带气候以及珠三角改革开放前沿的优势,创办有特色、重实践的风景园林专业,并定名为“景观建筑设计”专业。2003年,华工在建筑学一级博士点下自行设置名称一致的二级学科——景观建筑学。2004年,华工景观建筑本科专业开始招生,在此之前华工没有风景园林的本科专业。

当时在与各院校的联系中,我们就感受到随着国家的快速发展,未来风景园林行业面临着巨大发展机遇,风景园林专业建设的重要性和迫切性正在得到重视。2004年后,华工景观建筑专业也参与了全国高等学校景观学(暂)专业教学指导委员会(筹)的多次会议讨论,和全国其他院校共同提出风景园林升为一级学科的申请,并得到了全国建筑规划院士们的签名支持。最终在2011年,风景园林学科得以从在二级学科城市规划与设计学科下的“三级学科”,直接升为一级学科。这个过程,使华工的风景园林学科建设有机会学习其他兄弟院校的先进经验,也展示了岭南园林学术教育一些好的做法。

华工的专业教育特点是注重与实践相结合,2004年开始的景观建筑本科教育就立足实践,所有设计题目都从实践中来。在公园设计、古典园林、居住区规划、城市景观设计等风景园林设计课教学中,我们会融合多学科、多视角,进行开放讨论。注重培养德才兼备的复合型人才,让学生们在设计课教学中逐步养成团队合作的习惯,为他们以后的项目实践和理论研究打下基础。

岭南园林是一个地域性的园林实践,其理论建设是在实践中产生,又指导实践。专业教育是要着眼于理论教育、工程实践教育和艺术审美教育的结合。风景园林实践很重要,在实践中进行理论指导和提升,理论和实践缺一不可。只有实践没有理论,是没有理论高度的实践;而只有理论没有实践,是空洞的理论。本科教育实际上更加注重园林实践的认识,这对于当代岭南园林的创作实践有着积极的帮助,可以将院校等学术机构中所总结的理论经验和成果,通过本科教育培养学生的过程,传播出去,构建一个立体的岭南园林学术传承体系。

编者:今天的风景园林实践活动异常丰富,该如何指导学生参与岭南园林实践,引导其认识岭南园林在今天的传承?

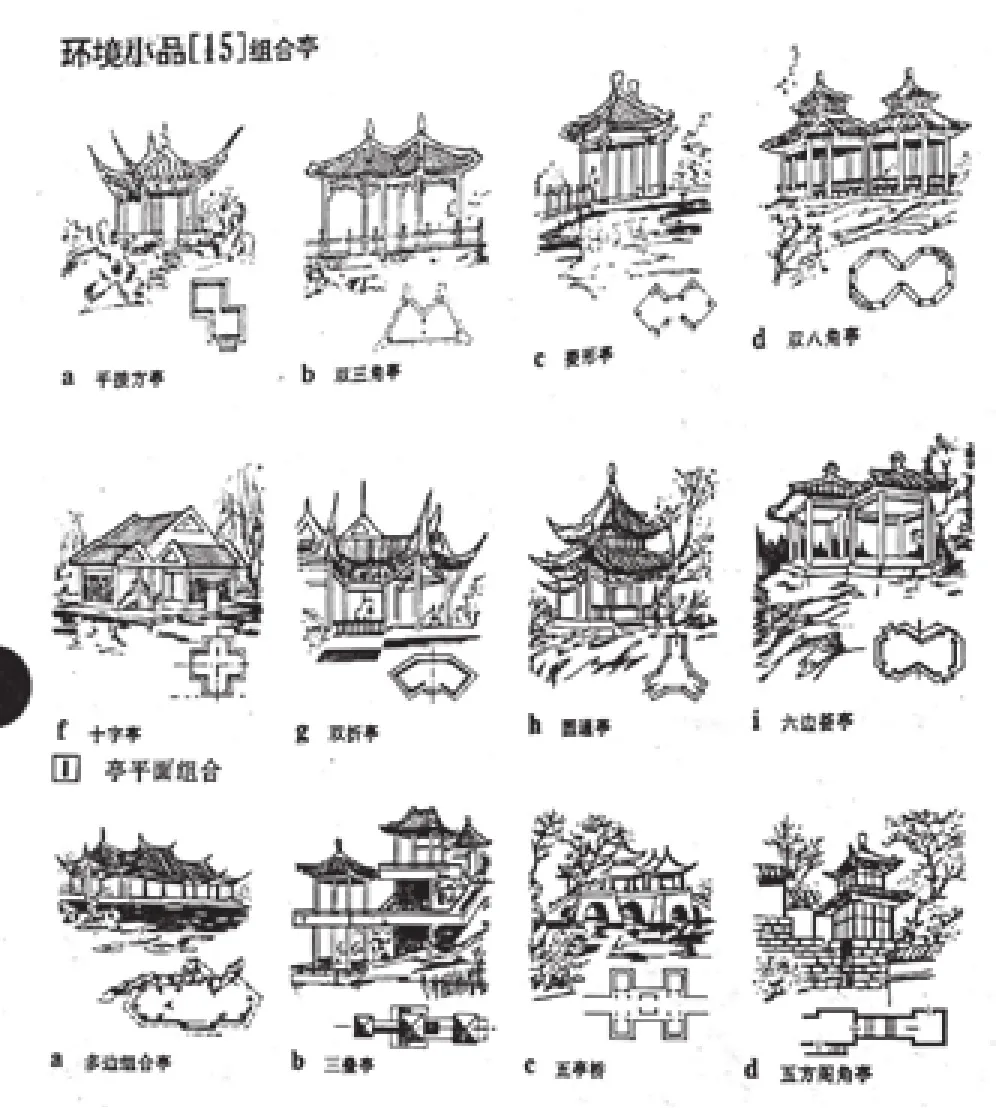

我从事本科和研究生的教学工作大概有30多年。风景园林学科是一个实践学科,理论课要结合实际工作经验、行业发展,以及在实践中碰到的专业故事,从而启发学生对专业理论课的学习与思考。在本科专业课教学中,首先要尊重、理解学生,肯定其设计思路、基本构思和工作成果中合理的部分,然后再根据我的一些实践经验,讲出其中的道理(图3)。

岭南园林的园林营造注重因地制宜。很多本科生刚开始会有一些很好的大构思,但往往忽视了工程和技术上的可能性,这个时候就要特别对学生因材施教,要能够亲自帮助学生们修改方案,才能使得其心领神会,从而得出更好的设计方案。我在课堂中会提起一些关于岭南园林的历史故事和典故,使得学生对学习内容的掌握更加形象。

我至今培养了近70位研究生,他们以实践和研究并重。我让他们在本科院校学习的专业基础上,通过读研的过程进行研究、实践和工作过渡;并且要求他们的论文选题要与实践结合,有丰富的资料和实践支撑,才能得出有创意的和对实践有指导意义的研究内容。这近70位毕业的研究生,每一届都很顺利地在政府、房地产、设计单位、研究教学单位就业,并且有较好的表现和发展,这也是我甚为欣慰的。

图3 谢纯专业课教案

我的风景园林实践主要还是服务于教学工作的需要。风景园林是一个尺度跨越很大的专业,从地景到盆景都可以被纳入到风景园林的实践中。像大尺度的规划设计实践,有贵州省㵲阳河国家风景名胜区规划、清远一河两岸规划、江西吉安白鹭洲规划、新疆哈密红星市绿地系统规划、广州大学纺织学院从化校区规划。中尺度的实践,像梅州剑英公园规划方案设计、广州芳村花园规划方案设计、广州芳和花园规划方案设计、中山东凤文化广场规划方案设计等。芳村花园住宅小区二期工程项目还获得了中国勘察设计协会优秀工程设计奖三等奖。小尺度的设计较多,像广州科学城网球羽毛球中心配套设计、东凤镇文化中心建筑设计、广州政府番禺保障房、萝岗保障房景观设计、惠州东坡书院的设计以及一些校园景观等。

我们国家自然山水与城市人文的景观发展是有一定规律的,结合我30多年的实践和教学经验,要总结出这些规律还是要到现场中去感悟,要鼓励学生们多走、多看、多学。像岭南四大名园、四大州府园林,在学生时代就应该去走走看看,不单对传承岭南园林,也对自己以后的园林设计和研究工作,对自己从事这个行业的未来发展有利。

编者:对于岭南园林的理论发展和实践,您有什么展望?

我从1988年硕士毕业后开始留校,到2019年刚好工作30周年。回想从1981年到华南工学院读大学、读研、工作,一直生活在广州,亲眼见证了广州30余年的跨越式发展。这个过程中,当代岭南园林也有了新的发展,华工风景园林学科几代老师也作了一些贡献,我有幸参与其中,有一些感触。

早期的岭南园林关注园林建筑理论的研究,现在风景园林学科的研究正在转向城乡景观和大地景观。2012年,在帮助刘管平老师出版《岭南园林》一书的过程中,我们集体重温了刘管平教授的文章,发现刘老师在1980年代根据雷州西湖、惠州西湖、端州星湖、潮州西湖等历史资料整理及现场调研,提出了州府园林的学术概念。岭南州府园林是地景尺度的岭南园林研究,这对补充岭南园林理论体系有很大的帮助,也可能是以后研究的一个方向。我自己也对这个领域进行了一些研究,指导卢青青完成了《潮州西湖造园历史与特色研究》,获第三届全国风景园林专业学位优秀研究生学位论文。现在有另一位学生正在研究肇庆端州星湖,也希望能有更多研究者进入这个研究领域,共同扩展岭南园林的研究。

回顾这30余年的风景行业生涯,为岭南园林的传承做了一点工作。岭南园林有很多理论认知还有待“后浪”们去提升和凝练,我这个“前浪”更多还是一些个人感知,供大家参考。