城市道路中人非共板潮汐区域的设计

长安大学公路学院 / 申鑫泽 崔迎龙 杜涵上 原媛

在城市交通规划中,设计者通常会将机动车放在更为重要的位置上,日益扩大机动车的行驶空间,而行人与非机动车的通行道路却日趋减少。同时,由于机动车在路内的随意停放侵占了行人和非机动车的通行空间,行人便挤进了非机动车道,非机动车则涌入了机动车道,加剧了不同交通流之间的冲突,使城市路网的运行更为混乱。

考虑到行人与非机动车具有相似的交通特性,因此可采用人非共板的道路断面形式,进行慢行交通的一体化设计,减少机动车与非机动车之间的冲突,提高城市交通系统的运行效率与安全水平。人非共板在上世纪就已出现,有关其优化设计的问题近年来更是被广泛讨论。在人非共板区域,由于行人与非机动车没有固定的行驶区域,慢行交通系统的运行较为混乱;且两者的时空分布具有一定的差异性,采用固定的分离设施将造成道路资源的浪费与服务水平的降低。目前,已有研究表明潮汐车道能更合理地利用道路资源,减少车辆冲突,改善城市交通的拥堵现象。

为合理利用道路资源,提高慢行交通系统的运行效率,本文基于人非共板的断面形式,借鉴潮汐车道的设计,提出了人非共板潮汐区的概念。并根据行人与非机动车的时空特性对潮汐区域的路权进行了分配,提高了慢行交通系统的服务水平与安全等级,对城市交通规划和道路设计具有一定的参考性。

1.慢行交通系统特性

1.1 行人交通特性

行人步行交通具有明显的主观性,人们会根据自身意志来调整其步行特征。行人在步行时会横向摆动,因此需要一定的通行空间;其步速的平均值为1.03~1.28m/s。对于非拥挤的行人交通,其步速分布符合对数正态分布;对于拥挤的行人交通,其步速分布符合高斯分布。

人行道是行人在城市交通系统的主要通行设施,其服务水平是评价行人活动空间的通行能力和舒适性的有效手段。在城市道路中,一条步行带的宽度0.75m,设计通行能力1800人/h;人行道宽度应按步行带的倍数计算,宽度不得小于1.5m。因此,人行道宽度及设计通行能力分别为:

式中:Wp——人行道宽度(m);

Cp——人行道的设计通行能力(人/h);

x——人行道基于最小宽度增加的步行带数。

1.2 非机动车交通特性

非机动车具有灵活、方便及占地面积小等特点,但其出行距离往往受到限制;其中自行车的速度约为15km/h,助电动车的速度约为23km/h。非机动车流具有一般的交通流特性,在没有助电动车混入时,自行车流的速度分布在接近期望车速的范围内,和流率、密度无关。

非机动车道可按自行车道路考虑,路面宽度应按车道数的倍数计算,道路两侧各留0.25m的安全距离,宽度不应小于2.5m。自行车道路每条车道宽度为1m,设计通行能力1600veh/h。因此,非机动车道宽度及设计通行能力分别为:

式中:WN——非机动车道宽度(m);

CN——非机动车道的设计通行能力(人/h);

y——非机动车道基于最小宽度增加的自行车道数。

1.3 慢行交通潮汐特性

非机动车在定时定向上有十分明显的规律性,即早晚高峰的通勤出行。其中,早高峰时段进城流量大,峰值高于晚高峰的出城流量,但后者持续时间更长,表明在早高峰,居民出行更加集中。非机动车的出行量从早上6:00左右开始增加,9:00后迅速减少,并在午间至晚高峰来临前保持在相对稳定的值。晚高峰在18:00左右出现,此后非机动车的出行量逐渐减少,夜间出行量几乎为零。

与非机动车相似,行人也具有高峰小时特征,但由于步行在通勤出行中的分担率不高,而在购物及文娱出行中占十分高的比例,其早高峰时段出行比例低于非机动车,且非高峰时段出行比例略高。故行人交通定时性弱于非机动车,定向性也向购物中心、公园等地分散。

此外,由于非机动车和行人速度低于机动车,因而其高峰时间约比机动车提前15~30min。

2.人非共板潮汐区域

2.1 设计方法

人非共板潮汐区域以减少慢行交通系统中行人与非机动车的冲突,提高其服务水平与安全等级为设计理念。根据慢行交通系统中单日的行人与非机动车每小时的流量变化情况与道路通行能力,确定人行道与非机动车道的饱和度;通过调节不同时段内人非共板潮汐区的路权分配,优化慢行交通系统的整体服务水平;并通过在潮汐区域设置合适的分离设施,制定合理的交通规则,减少行人与非机动车的冲突,提高慢行交通系统的安全等级。

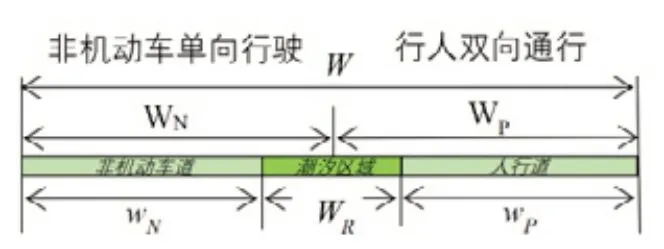

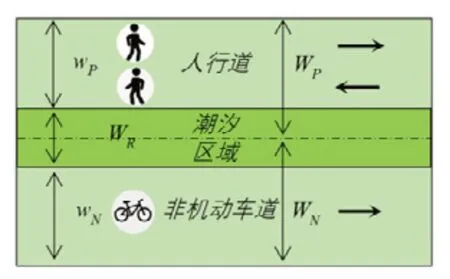

图1、图2分别为人非共板潮汐道路的横断面图与俯瞰图,由非机动车道、潮汐区域、人行道三部分组成。其中非机动车道仅能单向行驶,而人行道可供行人双向通行。位于中间的潮汐区域根据交通需求可动态地划分给人行道和非机动车道,以满足不同情况下行人与非机动车对道路宽度的需求。

慢行交通系统的设计宽度W由两部分组成,分别为人行道宽度Wp与非机动车道宽度WN。潮汐区域由部分的人行道与非机动车道组成,其宽度为WR。Wp、WN分别为行人与非机动车专用道路的宽度,在该区域内不允许另一慢行交通主体的进入。用一天内6:00~22:00的小时交通量为基础,对人行道、非机动车道以及潮汐区域的宽度进行设计。人行道的最小宽度bp的通行能力应满足16小时内的最小行人流量,最大宽度Bp应满足高峰小时行人流量;同理,非机动车道的最小宽度bN与最大宽度BN也应分别满足相应的流量要求。

图1 人非共板潮汐道路断面形式

以人行道与非机动车道的V/C作为其服务水平的评价标准,则可建立以慢行交通系统的道路饱和度最小化为目标,以行人与非机动车的时空分布以及人行道与非机动车道的相关设计规范为约束的模型。

图2 人非共板潮汐区域示意图

式中:Ssi——第i小时的慢行交通系统的道路饱和度;

Vpi——第i小时的行人流量;

Cpi——第i小时的人行道通行能力;

VNi——第i小时的非机动车流量;

CNi——第i小时的非机动车道通行能力;

Wpi——第i小时的人行道宽度;

WNi——第i小时的非机动车道宽度;

Xi——第i小时的人行道基于最小宽度增加的步行带数;

Yi——第i小时的非机动车道基于最小宽度增加的自行车道数。

该问题为一个以Xi、Yi为决策变量的整数规划问题,可采用分支定界法进行求解。

根据对6:00~22:00内每小时的人行道与非机动车道宽度的求解结果,可确定人行道与非机动车道的最小需求宽度,即潮汐区域外,不会发生路权变化的道路宽度。则潮汐区域的宽度WR为:

式中:WR——潮汐区域宽度;

W——人非共板区域宽度;

Wpmin——人行道的最小需求宽度;

WNmin——非机动车道的最小需求宽度。

同时,为避免人行道与非机动车道宽度的突然变化,可采用其16小时内的宽度较小值作为最小需求宽度,对潮汐区域宽度进行修正。

2.2 详细设计

根据Xi、Yi的求解结果,可通过设置标线、警示标志等设施对潮汐区域进行动态调整。当人非边界即将变化时,可根据道路长度及交通特性等因素,提前一定时间对变化区域内的交通个体进行疏散,避免因潮汐边界的突然变化引起交通冲突。且为避免潮汐区域的频繁变更引起交通混乱,可对其日更新次数进行限制。若求解的变更次数超过该上限值,则仅取潮汐分区持续时间最长的几个时间段为依据进行划分。

由于助电动车速度较快,为避免其与行人发生冲突,可对助电动车对潮汐区域的使用进行一定程度的限制。如在助电动车比例较小时,若非机动车道的最小需求宽度能满足其流量需求,则可通过禁止助电动车进入潮汐区域的措施来保证行人的安全。

同时,因人行道可供行人双向行走,为避免在人非边界处行人无法察觉其身后来车,可鼓励与非机动车行驶方向相反的行人靠近边界行走,以减少人非冲突。

为提高慢行交通系统的安全性,可考虑在人行道侧的潮汐边界设置行道树、车止石等柔性分离设施,以确保在潮汐区域内发生冲突时,行人易返回人行区而非机动车不易穿越该边界,降低其侵入概率。在非机动车一侧,潮汐边界可采用标线进行分离,避免在发生冲突时,非机动车难以驶入其专用道路。

3.结束语

慢行交通作为城市交通系统的重要组成形式,对人们生活的影响不容忽视。本文基于慢行交通一体化及潮汐车道的设计,提出了人非共板的潮汐区域理论,并给出了相应的设计方案。该方案通过缓解城市路网中行人与非机动车间的冲突及道路资源的配置问题,提高了慢行交通系统的服务水平与安全等级,发展了人非共板理论,延伸了潮汐车道的应用。关于该理论在不同的用地性质及道路等级中的适用性还有待进一步研究。