杭州市防雷安全监管现状分析

刘敏 边学文 方琴

(1.浙江省气象安全技术中心,浙江 杭州 310008;2.杭州市气象局,浙江 杭州310051;3.浙江东方防雷工程有限公司,浙江 杭州 310008)

0 引 言

雷电是发生于大气中的一种瞬时高电压、大电流、强电磁辐射灾害性天气现象。雷电灾害由直击雷或闪电感应导致,两种形式的雷击尽管表现形式不同,但对生命财产均构成严重威胁。杭州地处自古繁华的江南,位于富饶的长江中下游地区,东临东海杭州湾,地理优势明显。四季气候分明,景色宜人,是一个旅游城市。杭州如果发生雷击事故的话,会造成难以估计的损失,因此积极履行气象部门的雷电灾害防御组织管理职责,进一步加强防雷安全监管是工作的重中之重。

1 防雷监督检查的背景

政府有要求,杭州市政府印发了《杭州市人民政府办公厅关于进一步加强防雷减灾工作的通知》。上级部门有示范,浙江省气象局印发《关于加强防雷安全管理工作的通知》,文件中明确要求每年要实施防雷安全主体责任检查全覆盖,对其他场所和单位要开展“双随机”抽查。市场有需求,随着防雷减灾体制改革的推进,有些机构在技术能力不具备检测条件的情况下,违规开展防雷检测活动,甚至出现违法行为,另外责任主体单位防雷安全意识淡薄,给公共安全和人民生命财产安全带来了严重的隐患。

2 监督检查经过

2.1 制定监督检查范围及检查计划

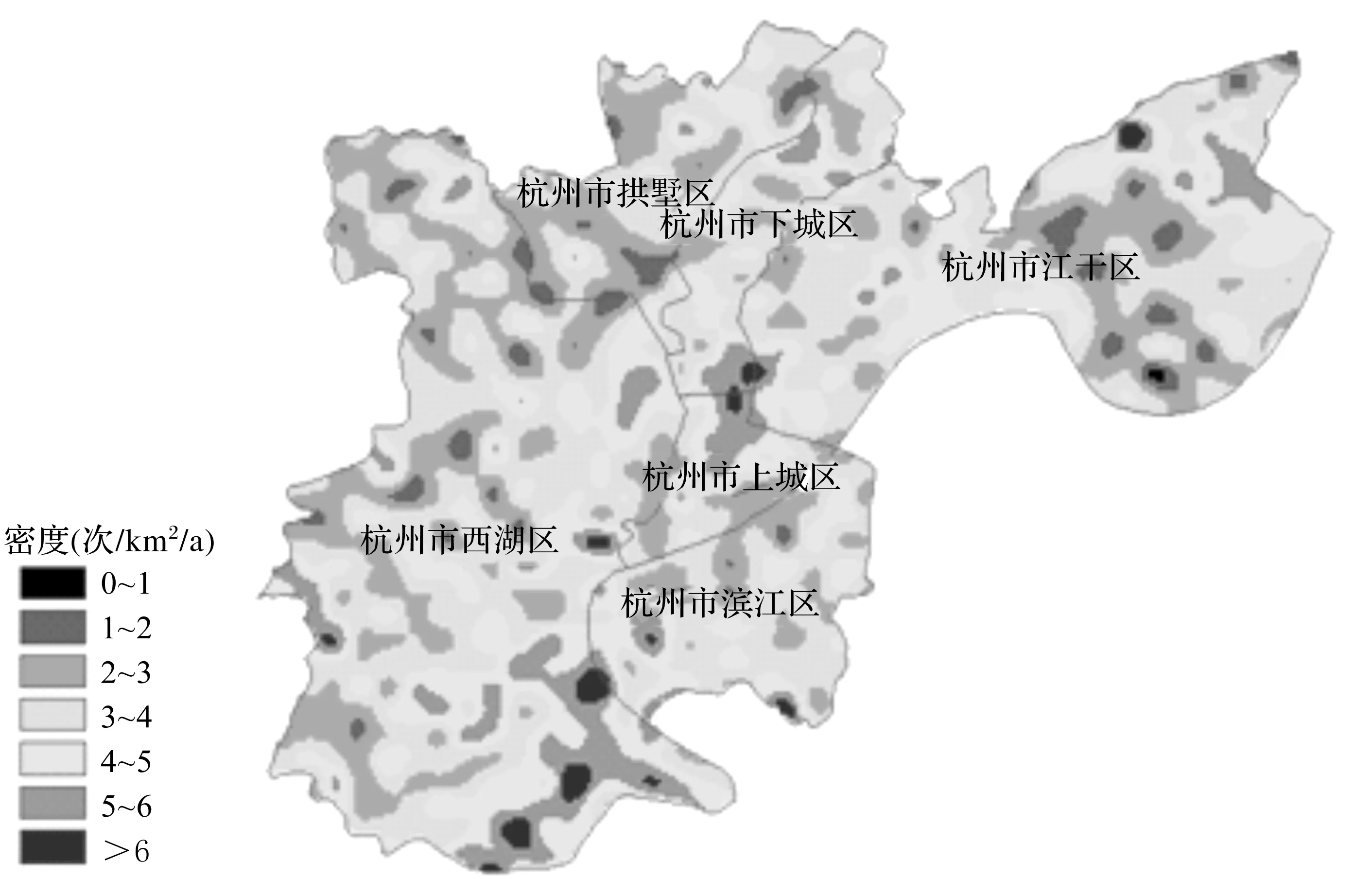

地闪密度,是指各市每年每平方千米发生的地闪次数,它是反映雷暴活动的重要指标之一。笔者将杭州市各行政区内近几年(2010—2017年)地闪数据资料(表1)进行技术处理,计算得出该地区单位面积的年平均地闪次数,通过Arcgis软件处理绘制地闪密度图(图1)。

表1 杭州主城区密度统计

2.2 数据分析

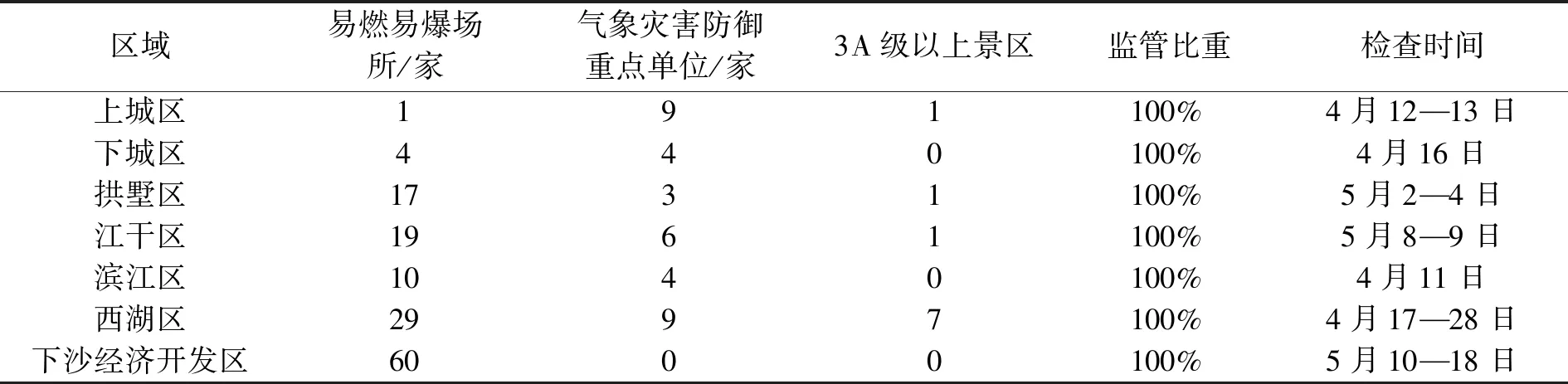

由杭州主城区密度统计表及地闪密度图分析得知地闪次数有非常强的地域性,上城区、下城区、西湖区分列前3位,遭受雷击的概率最大,其他行政区域次之。反观前面几个区紧邻钱塘江、西湖,地处杭州市中心,是杭州市的经济政治金融中心,因此在安排防雷检查单位的时候以这几个区为侧重点,提高排查覆盖率(表2)。

图1 地闪密度图

表2 2018年全覆盖检查表

区域易燃易爆场所/家气象灾害防御重点单位/家3A级以上景区监管比重检查时间上城区191100%4月12—13日下城区440100%4月16日拱墅区1731100%5月2—4日江干区1961100%5月8—9日滨江区1040100%4月11日西湖区2997100%4月17—28日下沙经济开发区6000100%5月10—18日

2.3 监督检查中发现的一些问题

1)委托的检测机构存在超资质检测行为;

2)防雷检测报告未在有效期内;

3)防雷检测报告中提出的问题未及时有效整改;

4)责任主体单位未对厂区内所有防雷建筑物进行检测;

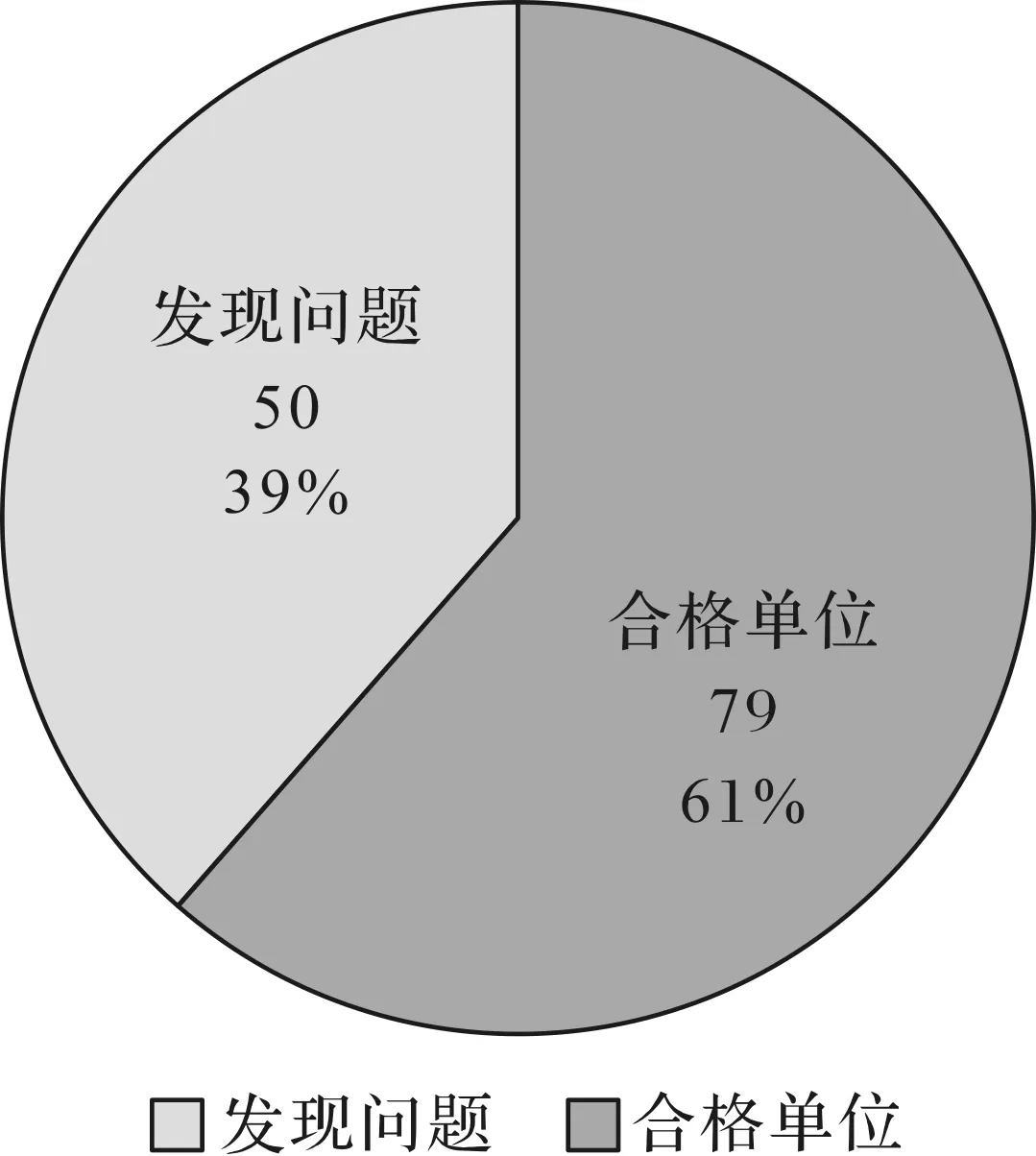

5)责任主体单位未建立防雷安全责任制度及应急处置预案。图2为2018年排查问题占比。

图2 2018年排查问题占比

3 防雷监管困境及原因分析

3.1 职责界限不清晰

建设工程防雷许可优化整合后,防雷安全监管职责由原来气象部门调整为气象、建设和其他8个专业部门共同管理,从实施情况看,部门之间对防雷“谁审批谁监管”的理解有所不同,实施范围和执行不一致。气象部门对“6大类”,即油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所是要气象部门审批,因此理所当然是气象部门监管,但住建对防雷是作为备案事项的,因此对这一类监管就模糊不清。

3.2 防雷安全监管标准体系不健全,体制存在缺陷

3.2.1 防雷执法队伍执法能力建设急需解决。气象行政执法监察中心隶属于杭州市气象安全技术中心的事业单位并未设置“决策权”,执法监管机构尚不健全,专职执法人员数量偏少、业务素质与管理要求相比有差距,造成怕执法,不敢执法的现象。

3.2.2 主管单位职责不清,缺少部门联动机制。杭州市防雷行政执法主要以地市防雷执法为主体,市局配合指导的模式。分管部门的职权界定不明确,导致执法盲区的出现。

3.2.3 考核体系不完善。到目前为止,落实国发〔2016〕39号精神不到位,仍需继续推动地方政府发文落实。防雷安全管理急需纳入地方目标管理考核或安全生产考核体系,“三定”方案的工作进展不平衡。

3.3 防雷安全主体责任落实不彻底

3.3.1 主体责任单位的主动防范意识淡薄。由于防雷安全责任落实地方政府发文少,导致责任主体单位对防雷意识淡薄,防雷预警体系不完善。

3.3.2 防雷安全经费保障不彻底。未建立健全且与杭州社会经济发展相适应的防雷安全监管公共财政保障机制。

3.3.3 防雷安全监督检查机制有待完善。目前防雷重点单位全覆盖、零容忍的要求与“双随机”管理之间的关系还没有理顺,还需要探索和研究更科学管理方式。

3.3.4 防雷安全培训体系不健全。未建立与防雷减灾体制改革要求相适应的行业监管职责培训与企业责任主体责任培训。

4 完善杭州市防雷监管的办法与途径

4.1 建立健全防雷执法监管体制

4.1.1 组建高素质的执法队伍。气象主管部门在现实执法工作中是比较弱势的部门,因此在执法过程中就会存在执法少、执法难的情况,与当前严峻的防雷安全形势不对等。防雷安全监管又是一个涉及面广、牵扯利益主体较多的问题,因此在防雷安全执法过程中必须建立一支有能力的行政执法队伍。

4.1.2 提高执法权限,增强执法能力。积极主动推进“放管服”改革,按照“省局监督、市局为主、市县联动”的要求,开展防雷安全执法。主动融入政府,积极主动加强与政府相关部门联动,借鉴和发挥各部门的管理和制度优势,全面提升执法能力。

4.1.3 出台相应的考核制度。积极与政府职能部门对接,建立包括防雷安全监管、防雷安全检测在内的考核体系以及奖惩措施,从根本上消除执法人员的畏难情绪,将气象部门职能在地方政府管理职能中进行明确,使得防雷监管更加有序规范。

4.2 培养主动防范意识

4.2.1 强化监管单位的监管责任意识,按照党中央国务院“放管服”的要求,气象部门在简政放权的同时,必须强化事中事后监管,建立公平开放透明的防雷减灾服务市场规则,优化防雷减灾服务市场的政策环境,依法履行防雷减灾安全监管职能。

4.2.2 提高责任主体单位主动防范意识,为防雷市场营造宽松政策环境,通过多宣传、多培训的方式让责任主体单位参与防雷自我监督,实现自律管理,鼓励和支持具备相应能力、与防雷相关社会组织与气象主管部门共同制定满足防雷服务市场需要的标准,增加防雷管理标准的有效性、适用性。

4.2.3 搭建信息化监管平台,提高社会检测机构配合监管意识。建立有效、管用的防雷安全监管系统平台。实现检测机构用户名分配和权限管理、信息资料的录入上传;重点单位信息导入、定期检测分时段自动短信提醒和颜色警示;并与信用等级评价、双随机检查、专项检查等有机结合,实现留痕管理。

5 结 语

通过对地闪次数及地闪密度的科学分析,制定行之有效、因地制宜的防雷专项检查方案、双随机检查方案是气象主管部门有效履职的必要手段。在执法检查中发现问题,解决问题。理论与实际相结合,锻炼执法队伍,提升执法能力,摸索出一套适合气象部门的工作方法。