融媒体时代天气如何玩转直播

袁超 刘娟 刘丹妮

(1.浙江省预警信息发布中心,浙江 杭州 310017;2.浙江省气象服务中心,浙江 杭州 310017)

0 引 言

近年来,随着移动互联网技术的飞速进步,网络直播呈现出井喷式的发展态势。第41次《中国互联网络发展状况统计报告》显示[1],截至2017年12月,我国网民规模达到7.72亿,网络直播用户达4.22亿,占网民总体的54.7%。2017年,网络直播与政务的结合可谓是直播界的一股清流,引领直播正能量的聚集。气象部门主动融入时代发展大潮,从中国气象局到广东、深圳等省市气象局纷纷试水直播,引发公众极大的关注,尤其是在台风、暴雪等重大或灾害性气象事件中初见成效。

浙江省气象部门也紧跟潮流,2017年起开始尝试用网络直播的形式开展重大天气过程气象服务。2018年夏天,台风扎堆来袭,“玛莉亚”、“安比”、“云雀”、“摩羯”、“温比亚”接踵而至,短短一个月浙江省气象服务中心就策划并开展了4次全省联动的大型网络直播。从台风“玛莉亚”直播的略显青涩,到台风“安比”直播的高潮迭起,融媒体团队摸着石头过河,打开了台汛期气象服务网络直播的新方式。本文将以“江浙沪包邮区首次联合直播,追踪台风安比”为例,与大家分享一些心得与经验。

1 直播追踪台风“安比”的实施与经验

1.1 通过特色内容编排,吸引网友不下线

基于网络直播和台风“安比”的特点,我们对内容进行了特色编排:由于直播长期在线人数少,主持人每隔20 min播报一次台风报告单,以便让最新进入直播间的网友迅速掌握到台风最新消息;内场安排专家主播解读2018年台风为何偏爱江浙沪包邮区,以及此次台风“安比”的特点,可能的登陆地点和风雨影响范围,并且实时互动回答直播间网友的提问;适时穿插外场舟山、宁波、杭州、江苏、上海几路追风记者回传的一线追风报道,直击各地的风雨实况。

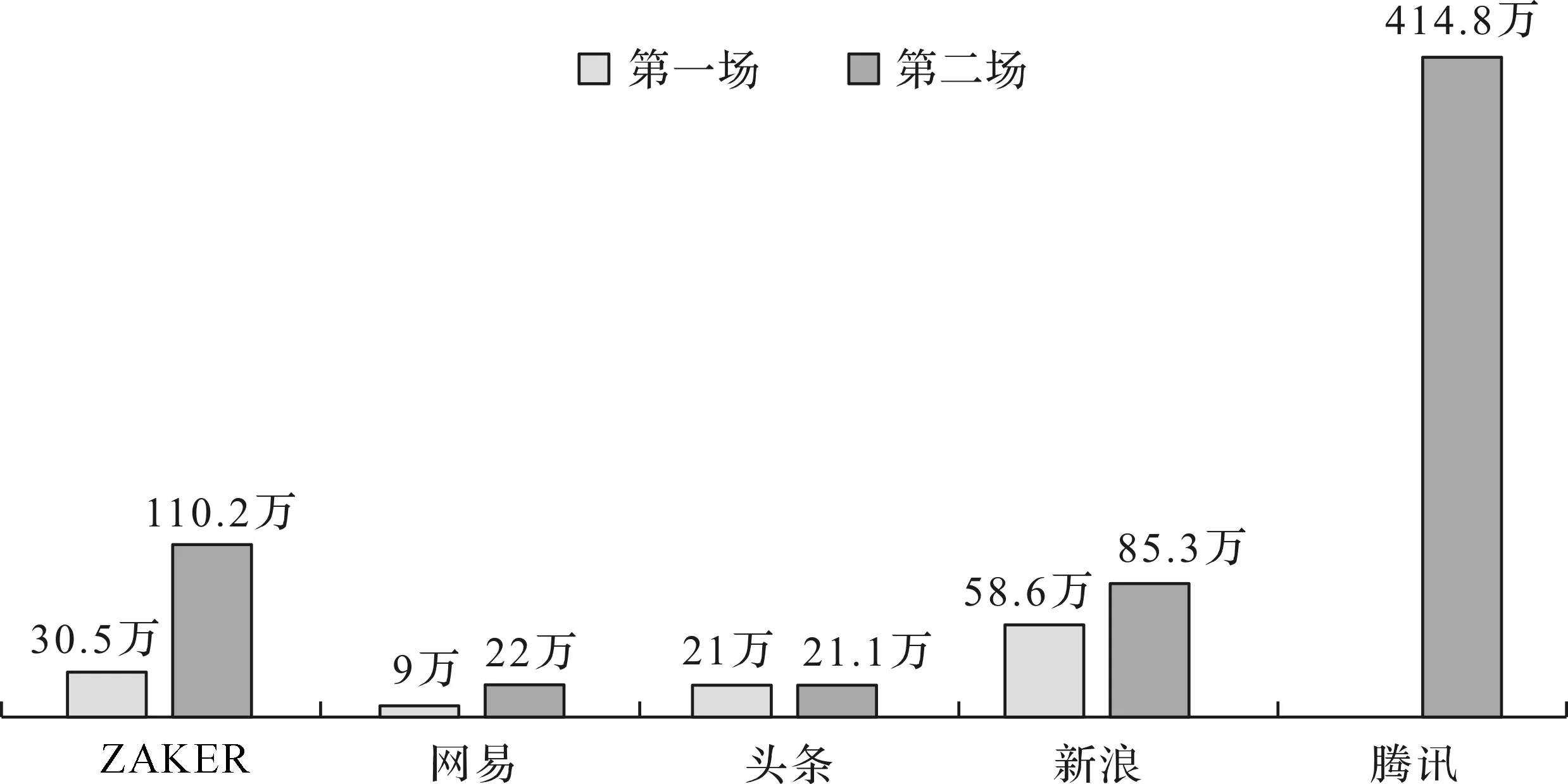

由于直播内容有料、有趣,互动多,观看量创新高。我们对直播数据进行了统计,联合网络直播分别在台风登陆20 h前(7月21日17—20时)及台风登陆临近点(7月22日08—11时)进行。两次直播各平台点击量分别为:21日ZAKER 30.5万,网易9万,头条21万,新浪58.6万;22日ZAKER 110.2万,网易22万,头条21.1万,新浪85.3万,腾讯414.8万。截止过程直播结束,此次联合直播点击量累计772.5万(图1),综合两场直播数据来看,新浪、ZAKER、头条等平台适宜推送台风类题材的直播,反响较好。

图1 台风“安比”两场网络直播的观看量

1.2 通过追风小组一线报道,直击现场风雨

浙江气象的追风小组,他们总是赶在台风来临前,先一步到达台风可能登陆或严重影响的地区,不管条件有多恶劣,都迎难而上,不断传回追风现场的视频、照片。只要浙江气象应急车一出动,多家省级媒体派出记者跟随,多家电视台对追风行动乃至浙江气象抗台服务进行全方位报道。追风记者赵琮奇多年来深入台风一线(图2),获中国气象频道点名表扬,浙江卫视《新闻深一度》栏目作了专题报道。多年的追风行动,应急追风小组已变成浙江气象的一张“金名片”。正是直击台风的一线报道,才让观看浙江气象台风直播的人群有了最直接的“现场感”[2]。

图2 省气象服务中心追风记者赵琮奇,为网友介绍最新的情况

1.3 通过专家主播权威发声,提升公众信任度

不同于传统网络直播的网红女主播,浙江气象致力于打造“权威型”专家主播,主动发声给观众带来更权威更可靠的天气新闻。此次台风“安比”直播中,浙江省气象服务中心首席专家出镜,对网友关注的台风路径、风雨影响等问题悉数解答(图3)。在“权威型”专家的背后,有一群策划团队,他们总是在重大天气过程发生前,加班加点准备历史大数据资料、台风等相关的科普知识以及媒体和公众最关心的热点话题。虽在幕后,却默默无闻地付出,只为给观众带来更可靠的、最迫切想知道的天气信息。有了天气大数据的支撑,有了专家的权威答疑,这样的台风直播才让观众有了“信任度”[3]。

图3 省气象服务中心首席气象专家李瑞民对网友的问题做精彩回答

1.4 通过合作联动借船出海,扩大影响力

之前浙江气象的网络直播,都是省内联动,而这次台风“安比”直奔江浙沪而来,基于这个特点,浙江气象主动联合周边省市江苏、上海,实现了跨省合作联动。江苏省气象台首席预报员空降台风“安比”直播间接受采访(图4)。首次合作,就取得了出乎意料的效果,聚焦了江浙沪3地人的目光,成为了迄今为止合作规模最大、反响最热烈的一次网络直播。此外,省气象服务中心借船出海,借助新蓝网、FM93等圈外媒体的力量,进一步扩大影响力。

除了直播一时的影响力之外,也起到了相互引流的作用,有越来越多江苏、上海的网友也来关注浙江天气,感受到了浙江气象网络直播的魅力。有了受众的认可,有了粉丝的粘性,直播才能办得长远,才能打出品牌。

图4 台风“安比”直播中江苏省气象台首席预报员接受采访

2 浙江气象网络直播的品质提升

2.1 引入高科技

这次台风“安比”直播,互动体验较单一,主要以网友留言专家答复为主。随着交互体验升级,VR和AR等技术的介入,直播交互将更具沉浸感与参与感,其提供的是更具有个性、更加平等的新的传播方式。未来向跨屏、多屏到无屏发展,VR技术的发展将会开启网络直播的新纪元,打开直播的巨大想象空间[4]。

2.2 拓宽直播题材

目前台风类题材的直播比较多,内容单一,观众不免审美疲劳。可通过微博、微信等渠道开展问卷调查或者与网友互动留言,收集网友感兴趣的气象直播内容,比如杭州下雪可以直播“西湖断桥残雪”、梅雨季可以直播“看海”等等,只要有舆论话题和关注度,随时随地都可以策划一场直播。除了天气类的直播,还可以加强与旅游部门的合作,挖掘气象景观资源和大家喜欢的气象专题。例如:观赏游(赏花、赏枫叶、云海、日出、观星、观潮)、避暑游(漂流、避暑胜地、民宿)、采摘游(杨梅、水蜜桃)、冬季游(滑雪、温泉)等等。

2.3 打造“网红专家”

融媒体时代,公众对专家从幕后走向台前答疑解惑的呼声越来越高。在气象类网络直播中,专家型主持人具有明显的优势,由于其常年的积累,能够帮助受众更好地理解晦涩难懂的气象知识,起到科普的桥梁纽带作用。此外,也能对直播间网友互动的问题和突发情况迅速做出恰当的反应。不过,专家在出镜技巧、语言表达等方面仍存在不足,应适当加强培训,消除面对镜头的紧张感,最终打造出浙江气象的“网红专家”,发挥气象部门的权威优势。

2.4 直播小技巧

尽管在做直播前会做各种充分的准备,但是直播中的意外还是猝不及防。总结几次直播的经验,要在现场技术、专家主持人和追风记者多个方面做好充分准备,临阵不慌反应快,才能从容应对各种意外。直播结束后应及时总结,完善相关的工作流程或制定相关的网络直播手册。另外建议提前准备好几分钟的气象宣传片,当直播出现突发情况(线路中断、话筒没声音)需要调整时,可以切到宣传片紧急救场。

3 结 语

追踪台风“安比”的这场直播,体现了传统媒体与新兴媒体的完美融合[5],调动了专家、主持人、追风记者和网友的多方互动。以后若引入VR、AR等高科技,拓宽直播题材,将更好地满足受众需求。未来场景化的服务领域,“直播+”将成为新的动力和趋势,更注重专业内容上的深耕,垂直化直播(与细分的行业和领域合作)才更有生命力和用户粘性。融媒体时代,天气如何玩转直播,是一个值得深思的问题,未来气象部门的网络直播还应该在如何挖掘气象选题、如何讲好气象故事、塑造气象的独特性等方面下功夫。