联产承包

熊亮华 陈晋

2016年4月25日,习近平同志在安徽凤阳县小岗村召开的农村改革座谈会上指出:“在小岗村大包干等农业生产责任制基础上形成的以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,是我们党农村政策的重要基石。”“改革开放以来农村改革的伟大实践,推动我国农业生产、农民生活、农村面貌发生了巨大变化,为我国改革开放和社会主义现代化建设作出了重大贡献。”

中国农村经济体制改革,是中国经济体制改革的重要突破口。无论是当时,还是今天回过头来看,跨越这道关口,都是件很不容易的事情。这当中,留下不少惊心动魄的故事,彰显着中国人民的伟大创造力。

2015年春节过后,中央电视台播出的电视剧《平凡的世界》,讲述历史转折年代普通人的命运和奋斗故事,引起了广泛的社会热议。

剧中主人公孙少安们30多年前挂在嘴上的革委会、公社、大队、生产队,对今天的年轻人来说,却已相当遥远陌生了。

剧中第26集反映社员到大队支委会要求实行生产责任制时,有这样的对白:

“这个搞责任制啊,没有红头文件,它是不合法的,它就不是一个响当当的政策。说不定是党内走资本主义道路的走资派捣乱呢。”

“我们要单干,我们要单干,我们要单干!”

这是那个时代农村真实生活的写照。当时的农业形势很不好。全国每年人均口粮598斤,比1957年还少5斤。有1亿多人的口粮在300斤以下,农民根本吃不饱肚子。

1978年12月召开的党的十一届三中全会,讨论了农业发展问题,同意试行《关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》等两个农业文件,在政策上给农民开了不少口子,包括允许社员保留自留地,发展家庭副业和农村集市贸易。

然而,很少有人注意到,就是这样一次实现历史转折的会议,关于农业的两个文件,还清清楚楚地规定了两个“不许”:“不许分田单干,不许包产到户”。

的确,要在具体工作上实现转折,并不是一件容易的事,还有一段艰难的路程。

但是,农民们却等不及了。

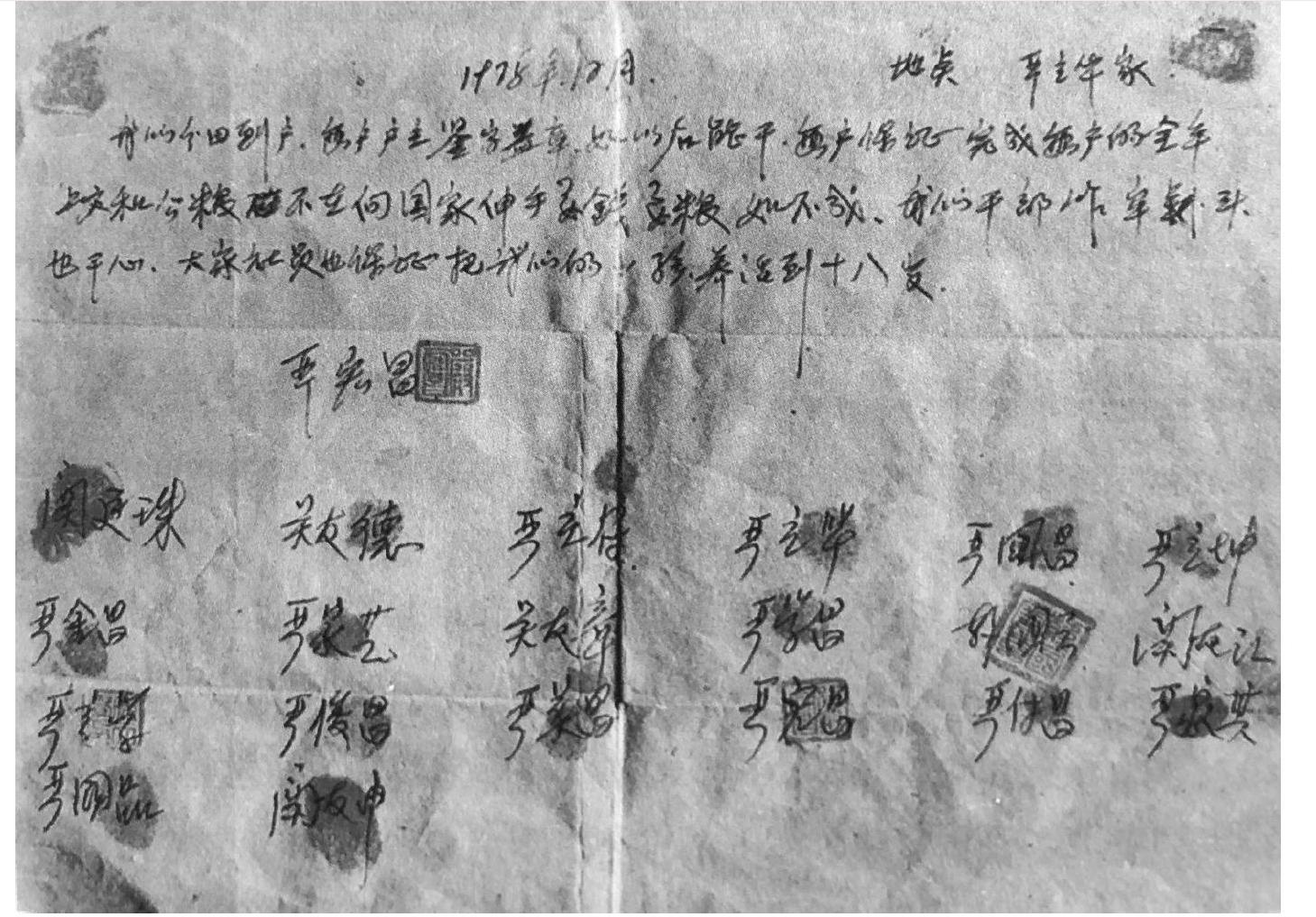

就在京西宾馆召开十一届三中全会的同时,远在2000里之外的安徽凤阳县梨园公社小岗村,20户农民在寒冷的冬夜里,也在秘密地開一个会。他们通过的“文件”只有一页纸,上面写着:我们分田到户,干部要是为这事坐牢,大家把他们的小孩养活到18岁。接下来,是20个庄稼汉血红的手印和名章。

这份20户农民的契约,现在已成为中国农村改革史上最有价值的文物。这一悲壮的举动,并不包含什么历史使命感,只有朴素的生存动机。

1978年的冬天,对于安徽的农民来说,确实很难熬。

这一年,安徽遭受特大旱灾。大旱的严重程度,如果不是亲历者的讲述,我们还以为是天方夜谭。

时任安徽省农委副主任的周曰礼,讲了这么一个故事:因为天旱,天上飞的麻雀没水喝,飞着飞着就掉下来了,山上的野兔子从山顶下来找水喝,走到山半腰就渴死掉了。这说明旱情严重到什么程度。

大旱之下,粮食歉收。许多农民揣着公社开具的要饭证明,背起他们父辈传下来的花鼓,外出逃荒要饭。本来穷得叮当响的小岗村人心想,就算逃荒要饭,也会比往年更难。他们准备豁出去了。

时任小岗生产队队长的严俊昌说:小岗年年缺粮,家家户户都要讨饭。照这个路走下去,确实实在没有办法。通过我们领导班子讨论,小岗要想救活我们的命,只有分田到户。但是分田到户,政策也不允许,那肯定我们的干部要批斗坐牢。大家就议论,干部既然为我们干了,我们也不能不管,我们写个协议书,小孩养活到18岁。1978年冬天,正式写了协议。

时任小岗生产队副队长的严宏昌说:我们这样一做呢,群众积极性特别高涨,群众起早贪黑,不再是像生产队那样吹破哨子,砸破铁也没有人上工。实行责任制后就不一样了,天一亮群众就到地里去了。

小岗村包干到户的秘密,很快就暴露了。包产到户毕竟是刚刚下发的中央文件明令禁止的。20世纪60年代初,全国不少地方曾出现过包产到户的做法,但无一例外地都遭到严厉批判和打击,很多干部为此被处分、被撤职。这是有过教训的。为此,公社责令小岗回到包产到组,组再小,那也算集体。但小岗人死活不干。公社于是就以停发种子、肥料、耕牛和贷款来惩罚。

1979年4月初,中共凤阳县委书记陈庭元到小岗检查工作,听公社汇报后,要他们放小岗村一马。陈庭元之子陈永兴回忆说:我父亲说,“他们已经穷‘灰掉了,还能搞什么资本主义?全县有2000多个队,就算这一个是搞资本主义,也搞不到哪里去。已经分到户了,就先让他们干到秋后再说吧!”

民以食为天。自发起来寻找生存之路的,不仅仅是小岗。离小岗村不到300里地的安徽肥西县山南公社,找了一个借口,给农民“借地”。

1978年9月15日,中共山南区委书记汤茂林,悄悄地来到山南公社黄花村召开会议,议题只有一个,那就是想个什么办法,争取在明年多打点粮食度饥荒。最后,还是汤茂林提出,把地借给农民种麦,叫借地种麦,种保命麦。群众都很支持这个决定。时任黄花大队党支部书记解绍德后来回忆说:“社员们立刻就来了积极性,当夜包田到户。第二天天还没亮,不用吹上工哨,社员们就下地播种了。

黄花村借地种麦的消息,传到了同属山南镇的小井庄。小井庄人的做法更干脆,把地先包给社员,先试一年再说。

小井庄原会计李祖忠回忆说:“23号开始分,24号早上就不一样了,男女老少,除了一个老,除了一个小,整个上田里去了,都到自家田里去了。那样干,那干劲非常足。我们没有到10天工夫,就种了70亩小麦、30亩油菜。托老天一个福,什么福呢?下场大透雨,麦子绿油油上来了,非常漂亮。”

不过,事情并没有这么简单。黄花村和小井庄的做法,引起了轩然大波。在山南镇的街道,在小井庄的墙上,一时间贴满了指责批评的大字报。一封状告山南区委书记汤茂林的信也送到了安徽省委第一书记万里的手上。告状信的标题有点吓人——《汤茂林领导10万人到何处去?》。

时任安徽省农委副主任的周曰礼回忆说:山南这地方,实行借地这个办法。有些农民说搞那么小手小脚干什么,干脆把土地按人口分掉算了,还留一部分空地在那里干什么,所以一些地方干部听到农民讲得有道理,支持农民的要求,一下子把土地都分到户了。分到户以后,反映就大了,省委大院子叽叽喳喳议论山南造反了。

作为省农委副主任的周曰礼为难了。他只好带着中央文件到山南公社,向农民宣讲文件中说的“两个不许”。农民很反感,说:早也盼,晚也盼,盼到现在搞了两个不许干。一些胆子大的农民甚至提出,要求中央把“两个不许”去掉。

围绕包产到户的争论越来越厉害了,有人要求省委表态。1979年2月6日,安徽省委专门召开会议讨论。省委第一书记万里亲自主持。

时任安徽省农委副主任的周曰礼回忆说:常委会意见也不一致。有人说,中央文件明确讲得清清楚楚,不许包产到户,不许分田单干。我们现在搞,不是和中央对着干吗?他一言,你一语,意见统一不起来。万里最后讲话了,说:这些事都要经过实践检验才能说明问题。所以他主张山南公社作为省委的试点,即使将来山南公社因为包产到户走到资本主义道路上去了也不要怕,我们有办法把他们拉回来。

虽然万里说在山南公社搞包产到户试点,不宣传,不报道,不推广。但是,山南公社搞包产到户试点的消息还是在四周传开了。一时间,分地的地方多起来了。四五天里,山南区其他5个公社,全都偷偷地搞起了包产到户。不到一个月,肥西县40%的生产队搞了包产到户。

黄河从中原流入山东,在荷泽地区拐了一个大弯。

黄河边上的东明县柳里生产队,在1978年的秋天,也自发地搞起了土地承包。很快,消息就传到了东明县委和菏泽地委。有些干部赞成,多数人持观望态度。好在地委书记周振兴表示支持。

周振兴回忆说:“县委书记王玉德同志,我们在黄河堤上相遇。他下了车,给我讲柳里的事,搞大包干到底怎么样,他说他心里拿不准。我说,只要老百姓愿意干,你让老百姓干就是了。”

为了打通干部的思想,菏泽地委召开了三级干部会。会上,周振兴一口气讲了8个小时。

时任东明县柳里大队党支部书记的陈洪印说:“地委三级干部会议,我在会上发言了,地委支持,领导鼓励,大家就齐心干起来了,群众也不害怕了,胆也大了。”

在当时的广大农村,为了活命,农民自发寻找出路,偷偷地搞包产到户的,除了安徽、山东外,还有甘肃、贵州等其他很多地方。

然而,这样干行吗?更多人的脑子里充满着疑问,有的则明确表示反对。就在安徽、山东等地自发探索农村改革之时,1979年3月15日,《人民日报》发表了一封署名张浩的读者来信,对有些地方实行的“分田到组”“包产到组”提出了批评。《人民日报》加写的编者按中,也明确指出“分田到组”“包产到组”是错误做法,不符合党的政策。

多年的政治运动,使人们对报纸的“风向”分外敏感。包产到组都不行,包产到户那就更不行了。

中央人民广播电台播出张浩来信的那天,滁县地委书记王郁昭在嘉山县。他感到问题严重,立即赶回地委,发布了一个电话通知。通知说,春耕大忙已经开始,各种生产责任制一律不變,到秋后看实际效果再定,有什么问题地委负责。

这时候,安徽省委第一书记万里下到了县里面。

时任中共安徽嘉山县横山公社党委书记的韩继发回忆了当时的情景,他说:在最关键的时候,万里3月18日来了,从两点钟到四点钟,我们给他汇报。我给他汇报说:万书记,我们还有顾虑。他说,你顾虑什么。我讲,张浩文章,我们前天听到的,我看他是对我这来的。万里说,张浩文章,《人民日报》头版头条,《人民日报》可给你粮吃?《人民日报》可给你油吃?能叫农业增产就是好办法,能叫农民、集体、国家增收就是好办法。哪有那么多的资本主义,怕什么?

万里虽然嘴上这么说,但他心里并不踏实。他利用到北京开会的机会,想争取中央“尚方宝剑”的支持。

万里后来回忆说:“我首先和陈云同志商量,我说已经搞起来了,告诉他。他正在参加全国人民代表大会,他在主席团,他休息的时候,我到他那里,我说怎么办?他说,我双手赞成。我给小平同志讲,小平说:不要争论,你们就这样干下去。”

万里心里不踏实,下面的干部心里更不踏实。7月,因为包产到户扩大而感到不安的肥西县委,又是发文件,又是办学习班,要求山南公社转弯子,收回包产田。

当时在安徽日报做记者的田言海回忆:“干部群众抵制得很厉害。一个农民要给中央写信,反映包产到户的好处。别人知道了,要在上面盖章、按手印,他就说,我一人做事一人当,坐班房我去,不连累你们。我向省里反映情况,省委赶快派人制止了肥西的做法。”

终于到了收获的季节。包产到户的效应,以惊人的事实呈现在人们面前。以小岗村为例,合作化后23年,小岗村没向国家贡献过一斤粮食。而1979年,小岗村农民向国家交粮65000斤,油料20000斤,归还国家贷款800元,人均收入从过去的20元增加到400元。

思想的禁锢太久了,思想的束缚很难一时解开。即使有了丰收的实践检验,对包产到户的争议依然没有停止。

1980年1月,在全国农村人民公社经营管理会议上,安徽的包产到户成了批判的靶子。有人说安徽调动的是农民个体生产积极性,不符合社会主义方向。中央某部委的杂志,刊发了《分田单干必须纠正》等文章,矛头直指包产到户。一些地方还组织工作队,纠正单干。在安徽,省委4月在蚌埠、芜湖召开的地市委书记碰头会上,包产到户成了批判对象。

当时在中共中央书记处研究室工作的吴象回忆:“这时候,万里已调到中央工作,但他还关心着安徽的情况,要我和张广友到安徽农村去看看。看完回来,我们向他汇报了安徽之行的情况。他说,问题我大体上知道了,你们要尽快把这次采访中的见闻如实写出来,向中央领导反映。”