应用型高校植物病理学课程实习的探索与改革

——以六盘水师范学院为例

张晓勇 杨友联

(六盘水师范学院生物科学与技术学院,贵州六盘水553001)

在应用型高校人才培养体系中,实践教学是培养大学生创新精神和实践能力的重要环节[1]。“普通植物病理学”是植物生产类专业的核心专业课程之一,理论性与实践性都极强。六盘水师范学院是贵州省第一批立项建设的应用型本科高校,学校高度重视以课程实习的方式来锻炼学生的实践能力。根据培养方案,植物科学与技术专业的普通植物病理学课程在理论和实验教学后,安排2 周的时间来进行植物病理学实习,开展野外植物病害识别、发病规律调查、病害标本采集制作以及室内病原分离鉴定等工作。在课程教学实习中创新教学模式,改革传统模式,以提高实习效率和培养学生的创新精神以及发现问题、解决问题的能力是我们教学改革的重点。国内一些学者对植物病理学实习方式、实习条件、教学内容及教学方法等的改革已有了较为深入的研究[2-4],但就如何更加合理地评价学生实习效果还没有统一的标准,如何将现代化教学手段运用到传统实习中以及怎样将实习与农业生产相结合等研究较少。基于六盘水师范学院(以下简称“学院”)近几年植物病理学实习的实际情况,剖析影响现行实习模式的不足之处,探索相应的教学改革措施,以期提高实习的教学质量。

一、植物病理学课程实习中存在的问题分析

(一)实习质量受天气和环境条件影响,实习质量不稳定

植物病理学野外实习的质量易受气候条件限制。学院植物病理学课程都安排在春季学期,学生期末考试后利用暑假开展实习课程。但暑期适逢西南地区雨季,这不仅影响野外采样的活动范围及病害标本采集,还给师生安全带来较大隐患。另外,植物病理学实习质量还与实习环境生物多样性有关,若实习地点生态环境较差、物种不丰富、农业种植结构单一,易采到大量重复的病害材料,造成样本数量和种类的减少。

(二)学生实习自主性、探索性、创新性不足

目前,植物病理学实习教学方法仍然是指导教师沿途讲解、学生记录、标本采集和室内镜检的传统模式,这仅仅是校内理论和实验教学的生硬结合,学生缺乏自主探索的动力,限制了学生发现、分析和解决问题的能力[2]。其次,学生在室内初步镜检识别病原菌过程中,过度依赖老师的指导和讲解,部分学生对实习目标认识不清晰,限制了学生独立思考能力和动手操作能力的培养。

(三)考核体系有待改进

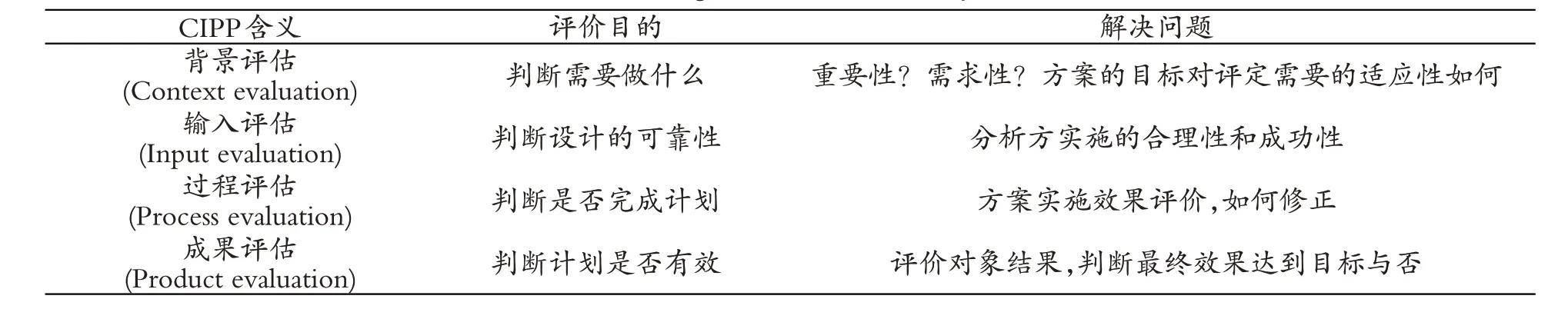

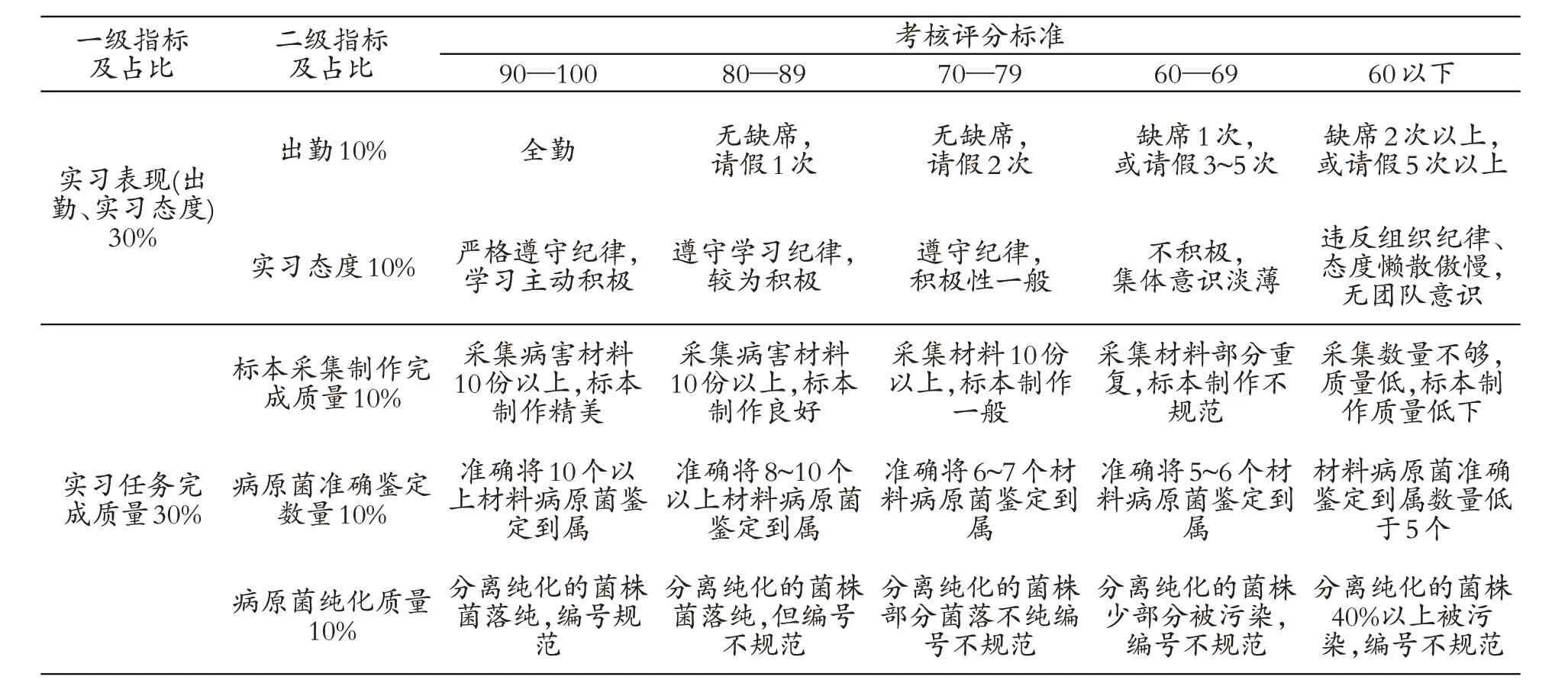

目前,学院植物病理学实习课程考核评价体系中学生的个人实习报告、小组总结、实习表现的分数占比超过60%;实习中既要求写小组总结,又要求有个人总结,占用了学生很多动手操作的时间。而对实习成果考核低于40%,这与美国学者斯塔弗尔比姆(Stufflebeam D.L.)提出的“背景、输入、过程、成果”(CIPP)[5-7](如表1所示)评价模式有很大出入,主要在于背景评价中实习目标的制定和过程评价中实习效果的评价相对模糊(如表2),没有让学生带着具体的目标和问题开展实习,以及最终是否达到实习既定目标也没有建立实际的考察方式。

表1 CIPP含义及评价目的Table 1 The Meaning and Evaluation Purposes of CIPP

表2 “植物病理学”实习现行课程评价体系Table 2 Current evaluation system of teaching practice in General Plant Pathology

续表

(四)实习经费紧张

与国内大多数高校一样,学院的植物病理学实习也存在经费不足的问题。实习经费主要用于购买实习耗材、学生保险以及支付学生交通费、物资运输费和住宿管理费等。但由于预算有限,还要兼顾学生安全,无法在野外进行大范围多点采样和调查,活动范围狭窄,采集的病害材料不丰富,代表性较差。

(五)植物病害情况复杂,参考资料较为匮乏

植物病原菌种类非常丰富,发病症状也非常复杂,相似的症状可能由多种病原菌引起,而且发病症状会受到气候条件和植物生长发育阶段的影响。在实习中,学生对病原菌的观察鉴定还会受到制片水平的影响,如切片不规范,没有将病原物特征结构观察到,可能就无法准确鉴定,甚至会得出错误的结论,给后期分离鉴定带来一定的误差。在实践中,困扰最大的是子囊菌门和担子菌门真菌的分类,两个门真菌分类学参考书非常缺乏,特别是子囊菌门,菌物学家的分类意见尚未统一[8-9],目前还没有相关专著对其进行系统学分属介绍,严重困扰病原菌形态鉴定工作。

(六)实习方式传统,现代化教学手段运用有限

植物病理学实习过程的关键在于对野外病害材料的采集和室内制片的镜检,而后者是实习工作中最关键和最耗时的过程。目前主要是采用普通视镜和光学体显微镜进行症状及病灶切片观察,再结合寄主、病害症状特点及病原菌形态特征进行初步鉴定。但在野外携带的普通光学体视镜和显微镜无拍摄功能,难以在各组之间实时分享高质量镜检图片,师生之间互动性不强,造成取材和鉴定大量重复,降低实习质量;实习参考资料多局限于纸质参考工具书,查找费时费力,野外携带不便,缺乏快速查询的网络数据库,造成病害识别和病原菌鉴定效率低下;互动式教学信息系统运用较少,师生交流局限于传统的当面答疑解惑,教师工作量较大。

二、植物病理学课程实习的改革与探索

(一)多点分散实习,扩大采样丰富度

野外实习基地的选择直接影响到实习质量。植物病害的发生发展受气候条件和生态环境的影响,若实习范围太狭窄、生态环境单一,会采集到大量重复、低价值的病害标本。因此,在实习经费和安全条件允许下,可选择几个气候和环境差异较大、地理距离较远的区域实行多点分散采集。冯富娟等[10]根据不同专业和课程的教学需要,开发了天然次生林、人工林、草地、农田等不同生态特点的实习路线,多样化的生态环境大大提高了实习教学的效率,实现了实习教学的规范化。

(二)运用现代化教学手段,改善实习条件

随着科技的发展,传统的教学手段也在发生着深刻的变革。显微互动教学技术在微生物学和植物病理学实验中都得到了广泛运用[11]。在实习镜检中可给学生提供带摄像功能的显微镜,方便在第一时间将病害材料镜检结果记录成高质量图片,方便存档和丰富植物病理资源库,以服务教学科研。网络互动式教学的发展,为师生间的交流增加了多种可能性。实习期间可利用学习通、雨课堂和UMU等互动式学习平台,方便各组之间进行采样和病原鉴定情况交流,以减少采样重复性。通过互动式教学,相似的问题教师可一并解答,减少一对一的辅导时间,大大提高沟通效率。

另外,纸质的《中国真菌志》、《半知菌图解》和《病虫害原色图谱》等工具书查阅效率低、携带不便以及内容无法更新等,在校外的病害诊断中作用是有限的。因此可充分利用CNKI、万方、维普、Springer和Web of Science等先进的数字文献资源库进行快速检索,不仅能提高搜索效率,还能查询到最新的植物病原鉴定研究成果。

(三)改革评价体系,提高学生积极性和创新性

目前的植物病理学实习考核体系(表2)由于学生较多,教师无法全面考察单个学生的实际表现,某些标准太细在实施过程中也缺乏可操作性。而且个人及小组实习报告分数占比过高,压低了实际操作的分数比例。金龙如等[12]认为,实习文字报告分数占比过重会形成一种错误导向,让学生忽视实际动手能力的锻炼。

按照“背景、输入、过程、成果”(CIPP)评价模式,实习评价除了要考察标本制作质量、病原菌分离纯化效果和实习报告质量等看得见的评价外,还要考察“怎么去运用”这一最终教学目标[6]。陈欢等在最后一天会随机选择一种常见药用植物,要求学生在一定时间内回答出学名、系统分类地位及入药部位[13]。鉴于此,今后实习结束前也可要求学生进行口试,对常见植物病害症状、病原菌分类地位、病害流行传播规律和防治方法等进行口述,视其回答优劣进行打分。

为了体现考核的公平性,平时的过程考察除了教师评一部分外,各组可设一正二副组长,负责详细考察各个组员的实际表现。这样既可加强组内监督,也能让指导老师通过组长更全面地了解每个同学的实际表现。林长松在《植物学实习》中就将组织纪律性交由组内成员互评,将个人表现与小组得分紧密关联,提高了学生的自觉性和集体荣誉感[14]。

在实习过程中,过分强调操作标准化、一致化可能会限制学生创新能力[15]。对一些无危险性、无固定方法和现有技术效果不太理想的操作,可适当鼓励学生去大胆探索和尝试,如标本制作、病原菌分离纯化等,若效果较好,可进行总结推广并给予学生一定的加分支持。除了鼓励方法、技术创新外,野外取材也应要求创新,指导教师在实习前应该制定详细的取材标准和鉴定质量,严格规定组内和各组之间重复率不能高于某个标准,这样可以倒逼学生去探索和采集新颖的材料,而不是走马观花式的采集。

实习结束后,可组织学生召开一次交流汇报会,围绕实习期间的心得体会和存在的问题进行交流发言,并鼓励学生提出意见建议,为今后实习工作的改善提供宝贵参考[16]。

(四)完善指导教师队伍建设,实习兼顾产学研

“植物病理学”实习指导教师团队中不仅要有理论知识渊博、科研能力较强的教师,也需要实践经验丰富的技术人员,以便让实习过程与科学研究和农业生产实践相结合。另外,野外实习应该增加农业生产实践相关内容,比如带领学生到农业园区参与农作物病虫害防治相关工作,这也是应用型人才培养的需要。教师也应立足本地实际情况,多为农业生产提供技术服务,既方便实习场地的联系,也便于带学生去学习和实践[3]。

(五)积累资料,建设常见病害标本和病原菌数据库

数字化资源库相较传统纸质资源,具有存储密度大、查询检索方便、共享程度高、传播推广快及互动功能强大等诸多优点。人体及畜禽医学领域都极其重视病理标本、医学影像、病灶切片、病原生物及临床病例等的数字化管理。人体数字病理资源平台建设已非常完善,并随着现代医学的发展仍在不断更新和完善[17]。内蒙古农业大学兽医学院就基于几十年来积累的临床资料建立了数字资源库,囊括了教学PPT 课件、病例分析库、试题库和病理学图库四个部分[18]。

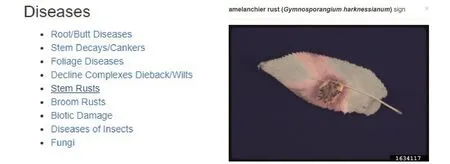

植物病理(有害生物)数据库的建设也取得长足的发展,美国农业部的“森林有害生物数据库(FORESTRY IMAGES)”(www.forestryimages.org/pests.cfm)、“中国国家农业数据中心(AgriDate)”(http://www.agridata.cn)等都是植物保护学者常用的数据库,特别是FORESTRY IMAGES 的资源非常丰富,而且是开源的,全球学者均可贡献可靠的诊断图片,对农林业植保工作指导性较强,如图1示例。但是,植物分布及病害发生受地理、气候和生态等多重环境因素影响,再大的数据库也无法囊括全球各地丰富的病理学资料。因此基于实习过程中采集的标本、症状图片、病灶切片以及病原菌株来建立区域特色的数据资源库,也是对大型数据库的有效补充。

图1 FORESTRY IMAGES数据库植物病害一级目录及搜索结果Fig.1 Search results of plant diseases on FORESTRY IMAGES

(六)示范与引导相结合,提高学生实习的自主性和探索性

在实习中,指导教师应该对自己的角色进行明确定位。奥戴尔(Odell)的向导论认为,指导教师是指明学生专业发展方向的航标灯[19];达奥茨(Daloz)认为指导教师应该积极充当鼓舞者,帮助实习学生树立专业工作的信心[20];美国学者斯蒂尔强调,教师与学生不是自上而下的单向传导关系,而应是互动、合作的互惠关系[21]。教师应该更多地充当学生学习的引导者,安排明确的实习目标后启发、引导学生去发现问题、分析问题和解决问题,并鼓励小组协作完成任务。

以小组的形式成立“野外科考团队”也是培养学生专业兴趣和科研能力的重要方式[10]。实习前指导教师可为各个团队设计不同的小课题,如对某一经济作物开展病害普查、对某一属病原菌所致的病害材料进行重点收集、或对某一严重作物病害进行周期性观察等,让学生带着问题和目标去实习,可有效提高学生的积极性和自主性。同时,可将实习与学生科研相关联,鼓励学生用实习中采集到的重要病害材料来构思大学生科研项目或毕业论文选题等,为他们后续科研能力的培养奠定基础。

三、结语

植物病理学实习对植物生产类专业应用型人才培养具有重要意义,在实习中,教师应该鼓励学生通过小组协作的方式来完成调查和采集任务,这对培养学生团队协作能力和吃苦耐劳精神具有重要意义。

在植物保护中,“病害”和“虫害”不应该被割裂开来,也无法割裂,很多时候二者同时存在并使植物受害,比如蚧壳虫排泄物引起植物煤污病,蚜虫刺吸和迁飞使植物病毒大面积传播,实蝇叮咬形成的伤口引起果实感染腐烂等。优秀的植保工作者对植物病虫害识别及防治都需要有深厚的专业功底。因此全国高校一般都将“植物病理学”和“植物昆虫学”进行联合实习,这不仅可充分利用时间与空间资源,还有助于系统培养学生分析、解决植保问题的能力。

教育技术和理念都在不断发展,如何建立更有效的“植物病理学”实践教学体系、创新教育实习模式以提高学生的专业兴趣、专业技能和知识运用能力,还有很多问题值得探讨。今后在实习工作中还需不断完善相关教学体系,大胆引进先进的教育理念和技术,使植物病理学实习更加适应新时代农业应用型人才的培养。