自研留置针敷料与常规敷料临床应用效果的对比研究

许丽,娄未,李健

(北部战区总医院 新生儿科,辽宁 沈阳110016)

随着静脉留置针在临床上的广泛应用,器械相关性压力性损伤及静脉炎等并发症逐渐成为护理工作者关注的热点问题。有研究[1-2]显示,静脉留置针在使用过程中由于肝素帽螺纹口嵌压在局部皮肤上,易引发皮肤压力性损伤。机械性静脉炎与导管移动或导管材料过硬有关,应使用固定装置固定导管,敷料成为必不可少工具。目前,临床上多采用透明敷料或水胶体敷料进行留置针固定。刘花艳等[3]研究发现,常规留置针使用方法导致压力性损伤发生率约为5.94%。实践中我们发现,透明敷料没有预防器械相关性压力性损伤和静脉炎的作用,而水胶体敷料的无粘胶设计易发生计划外脱管。为了减少留置针相关不良事件发生,提高患者满意度,本研究自行设计了留置针敷料(以下简称自研敷料,已获得国家实用新型专利证书,专利号:ZL201520929869.4),以防止留置针压力性损伤及静脉炎的发生,现报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 便利抽样法选取2018年10-12月在某院儿科、消化内科、胸外科和老年病房干诊二科的使用留置针患者404例作为研究对象。所有患者的穿刺途径均为手背静脉。纳入标准:(1)患者年龄≥3周岁;(2)病情相对平稳,体温正常、无循环障碍;(3)病情无需大量快速补液,未经留置针静脉输注血管刺激性药物、腐蚀性药物;(4)同意参与本次研究,并签写知情同意书。排除标准:(1)有皮肤疾病、水肿、过敏、损伤患者;(2)有精神神经症状患者;(3)营养不良、糖尿病或恶性肿瘤化疗患者。本研究通过医院伦理委员会审查。

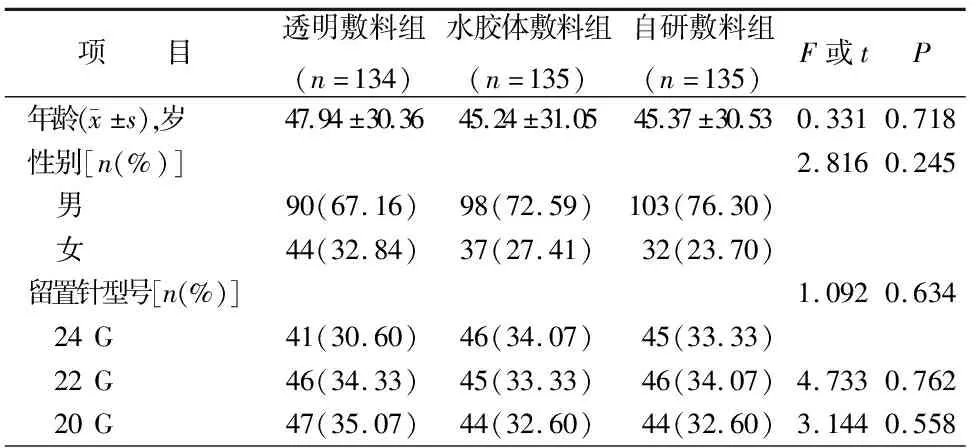

按照患者的住院时间将其分为3组,10月份收治患者为透明敷料组(134例),11月份收治患者为水胶体敷料组(135例),12月份收治患者为自研敷料组(135例)。三组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

表1 三组患者的一般资料(N=404)

1.2 方法

1.2.1 敷料的类别 三组患者均应用同品牌留置针(规格型号分别为儿童24 G×19mm/Z-G,老年人22 G×19mm/Z-G,成人20 G×19mm/Z-G),透明敷料组应用同品牌防汗透明贴膜固定留置针,水胶体敷料组应用同品牌水胶体贴膜固定留置针,自研敷料组使用自行设计的自研敷料固定留置针。观察时间为5 d内。

自研敷料整体为透明敷料,由透明、透气聚氨酯材料组成。透明敷料中央为“T”型水胶体敷料,由水胶体敷料“一”和水胶体敷料“l”组成。水胶体敷料在穿刺点前方沿血管走形设计。透明贴膜与水胶体敷料“一”之间设置减压缝隙,缝隙位于留置针体与留置针针座螺口连接中间处,敷料中预置一块方形泡沫敷料,置于留置针底座与皮肤接触处。见图1。

1.泡沫敷料(1.0 cm×1.0 cm);2.水胶体敷料“一”(5.0 cm×1.0 cm) 3.减压缝隙(0.2 cm×3.0 cm);4.水胶体敷料“l”(5.0 cm×宽1.0 cm) 5.透明敷料(7.0 cm×7.0 cm);6.正反双面离型纸剥离口;7.防粘贴纸

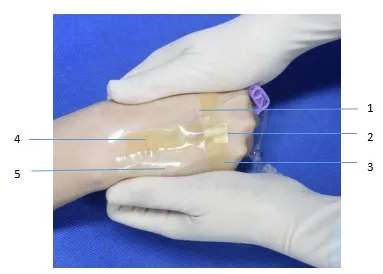

1.2.2 使用方法 建立输液团队,并进行血管选择评估标准、静脉留置针置入操作标准及管理方法的培训及考核。透明敷料组及水胶体敷料组在静脉穿刺成功后,采用无张力手法塑形后进行敷料粘贴。而自研敷料组,使用前先去除透明贴膜下方防粘垫纸,将减压窗置于留置针针座与针体之间,有效缓冲新型贴膜固定时产生的压力;将水胶体敷料“l”部分沿着输液血管走形覆盖于留置针穿刺中心,并使透明贴膜置于穿刺处皮肤上方,按压自研敷料与留置针接触部分;将透明敷料表面离型纸从剥离口处打开并取下,顺势按压透明敷料,进行留置针固定、塑形,使留置针、透明敷料与皮肤充分接触;将方形泡沫敷料垫于留置针针座下方,去除水胶体敷料“一”下方防粘垫纸,对针柄部分进行固定[4]。见图2。

1.减压缝隙;2.方型泡沫敷料;3.水胶体敷料“一” 4.水胶体敷料“l”;5.透明敷料

1.2.3 标本收集及记录 在本研究开展前,由研究组成员对本院使用该贴膜的4个科室(消化内科、胸外科、儿科和老年病房)护理人员进行透明敷料、水胶体敷料和自研敷料使用方法的培训。每科室指派1名课题组专科护士进行资料收集表的填写,资料收集表分为一般资料和留置针使用登记两个部分。其中一般资料主要包括患者年龄、性别、诊断。留置针使用登记表主要包括患者所使用留置针的种类、使用时间、相关不良事件类型。

1.2.4 评价指标

1.2.4.1 器械相关性压力性损伤 医疗器械相关压力性损伤是指为了诊断和治疗而有计划地使用医疗器械,由于体外医疗器械产生压力而造成患者皮肤和/或皮下组织(包括黏膜)的局部损伤,该损伤通常完全符合器械的式样或形状[5]。本研究中,以留置针针体、针栓与患者皮肤接触处出现红、肿、热、麻木或触痛判断为出现压力性损伤。器械相关性压力性损伤发生率(%)=发生留置针相关性压力性损伤的患者例数/统计周期内使用该种贴膜的患者总例数×100%。

1.2.4.2 静脉炎 静脉输液部位轻微疼痛或静脉输液部位周围轻微发红即可判断为静脉炎,判断时间从开始用药到患者自述输液部位不适或者穿刺点可见红肿为止[6]。静脉炎发生率(%)=静脉炎发生例数/统计周期内使用该种贴膜的患者总例数×100%。

1.2.4.3 计划外脱管 计划外脱管是指从开始同意置入静脉留置针到置管有效期前,非导管相关性感染、非血栓堵塞、非静脉炎等并发症原因,静脉留置针自行脱出或者患者无意识的拔出。计划外脱管发生率(%)=计划外导管脱落例数/统计周期内使用该种贴膜的患者总例数×100%。

2 结果

器械相关性压力性损伤最高为透明敷料组(发生率为13.4%),其次为水胶体敷料组(发生率为8.1%),最低为自研敷料组(发生率为3.7%);静脉炎最高为透明敷料组(发生率为14.9%),其次为自研敷料组(5.9%),最低为水胶体敷料组(5.2%);计划外脱管最高为水胶体敷料组(11.9%),其次为自研敷料组(5.2%),最低为透明敷料组(4.5%)。见表2。

表2 留置针相关不良事件发生率[N=404,n(%)]

a:P<0.05,与透明敷料组比较,b:P<0.05,与水胶体敷料组

3 讨论

3.1 自研敷料可降低器械相关性压力性损伤发生率 本研究结果显示,自研敷料组器械相关性压力性损伤的发生率低于其他两组,差异有统计学意义(P<0.05),表明自研敷料可有效降低留置针对局部皮肤造成的压力性损伤,这与其设计方式有关。器械相关性压力性损伤的发生是由于器械或用于固定器械的固定物对皮肤产生的持续压力而造成的[7]。在治疗和护理过程中,护士往往更加重视留置针置管及其维护,而忽视了器械相关性压力性损伤,如透明敷料相对较薄,不利于减轻垂直压力和吸收渗液。本研究采用双重减压设计:利用减压缝隙,将软质的针体部分与硬质突起的针尾部分开固定,降低敷料整体对皮肤局部造成的压力。研究[8]表明,医疗器械接触局部使用非粘性敷料来缓解并进行压力重分布,能够消除局部压力,保护皮肤,因此推荐采用非粘性敷料进行皮肤保护,以有效避免压力性损伤的发生[9]。泡沫敷料作为一种非粘性的多孔性敷料,透气性好,能够保证气体交换,且含有羧甲基纤维素钠成分,具有强大的吸湿功能,以保持受压部位的洁净。将方形泡沫敷料垫于留置针针座下方,可降低因针座或敷料粘贴压力造成的器械相关性压力性损伤。针尾部与泡沫敷料之间贴合紧密,留置针不易移位,避免了针梗直接摩擦皮肤而引起皮肤损伤[10]。

3.2 自研敷料可降低静脉炎及计划外脱管发生率 本研究显示,自研敷料组与水胶体敷料组静脉炎发生率差异无统计学意义(P>0.05),但两者均低于透明敷料组,差异有统计学意义(P<0.05),表明自研敷料可有效降低静脉炎发生率。自研敷料与透明敷料组计划外脱管发生率差异无统计学意义(P=0.821),但水胶体敷料与自研敷料、透明敷料差异均有统计学意义(均P<0.05),分析其原因与本设计中水胶体敷料与3M透明敷料联合应用有关。静脉输液会给外周血管造成不同程度的损伤,特别是管径<3 mm的浅静脉留置套管针时,4 d内静脉炎的发生率可达100%[11]。临床常用的3M透明敷料透明度好,有利于直观观察穿刺部位局部皮肤变化,且由于其超薄及高弹性,粘度较强,具有良好的固定性[12],但缺少预防及治疗静脉炎的作用。本研究利用优势互补原则进行设计:(1)“T”型水胶体敷料的“l”部分沿着输液血管走形覆盖于留置针穿刺中心,减少材料浪费,并利用水胶体敷料特性实现抑制细菌生长,从而达到预防静脉炎的目的[13]。(2)整体采用透明敷料覆盖,使用无张力手法对敷料整体进行塑形及留置针固定,按压自研敷料与留置针接触部分,使透明敷料、水胶体敷料、留置针针体与皮肤充分接触,针尾部分由水胶体敷料“一”部分进行固定,两者固定作用相加,从而降低计划外脱管的发生率。

本研究结合水胶体敷料、透明敷料及泡沫敷料的功能优势,自行设计的新型敷料,有效降低了器械相关性压力性损伤、静脉炎、计划外脱管等不良事件的发生率。同时,根据患者反馈得知,自研敷料减少了穿刺局部皮肤瘙痒、疼痛等,间接提高了患者的舒适度,从而可以延长留置针使用时间,实现降低意外脱管发生率的目的。综上可见,由透明敷料、水胶体敷料及泡沫敷料组合而成的复合型自研敷料,其设计及材料构成均可以有效降低留置针相关性不良事件的发生率。