宁波市某废弃矿山地质环境恢复治理研究

支 上,林清茶

(安徽理工大学 地球与环境学院,安徽 淮南 232000)

1 引言

随着中国经济的飞速发展,我国的基础设施建设每年都在增加,因此建筑材料的需求也在不断扩大,这就导致矿山开采的数量与规模不断扩大[1~4]。建材工业在推动经济发展的同时也带来了一系列的安全与生态问题,例如:地质灾害、植被破坏、景观污染等,严重影响矿区和周边人民的生命财产安全与正常生活秩序[5]。本文以宁波市某矿为例,根据实地调查情况对矿区提出了科学的削坡和绿化的防治措施,有效解决了矿山的环境与安全问题。

2 地质环境条件

2.1 气象、水文

治理区属亚热带季风气候区,温暖湿润,四季分明,雨量充沛,日照充足,多年平均气温16.2 ℃,多年平均最高气温27.6 ℃,多年平均最低气温4.5 ℃,历年极端最高气温39.7 ℃(1974.3.21),历年极端最低气温-9.6 ℃(1979.2.1);多年平均年降水量12500.9 mm,年最大降水量1628.8 mm,多年最大24 h降水量385.6 mm,台风暴雨和强降雨是治理区内引发滑坡、崩塌等地质灾害的主要自然因素。治理区内水系不发育,北侧1.5 km为水库。

2.2 地形地貌

治理区地貌类型属侵蚀~剥蚀丘陵区,边坡后缘山体最高点标高为100.42 m,原始地形自然坡度一般15~30,植被较为发育。现山体西侧边坡坡度一般为30~80不等,上陡下缓。矿山宕底高程约11~32 m,目前边坡长约160 m,坡高为3~32 m。山体东侧边坡坡度一般为30~80不等,上陡下缓。矿山宕底高程约11~32 m,目前边坡长约160 m,坡高为3~32 m。

2.3 地层岩性

治理区出露的地层主要为第四系残坡积层(el-dlQ)及早白垩世西山头组(K1x),其特征分别描述如下:边坡表部为第四系残坡积层(el-dlQ),岩性为含碎石粉质粘土,灰黄色,可塑,碎石含量20%~30%,粒径一般1~10 cm,磨圆度差,呈棱角状,碎石成份为强风化晶屑玻屑凝灰岩,边坡表部厚度一般为0.5~1 m,局部地段1~2 m。下伏基岩为早白垩世西山头组(K1x):岩性为灰色、灰白色晶屑玻屑熔结凝灰岩,凝灰结构、块状构造,晶屑成份主要为石英和钾长石,含量约5%,大小一般1~2 mm,强风化层一般1~5 m。

2.4 区域地壳稳定性

治理区大地构造隶属华南褶皱系浙东南褶皱带之温州—临海拗陷北端的黄岩—象山断拗的东北部,区域构造以断裂构造为主,治理区新构造活动不显著,综上所述,治理区地震强度弱、频度低,属于区域地壳稳定区。

2.5 工程地质条件

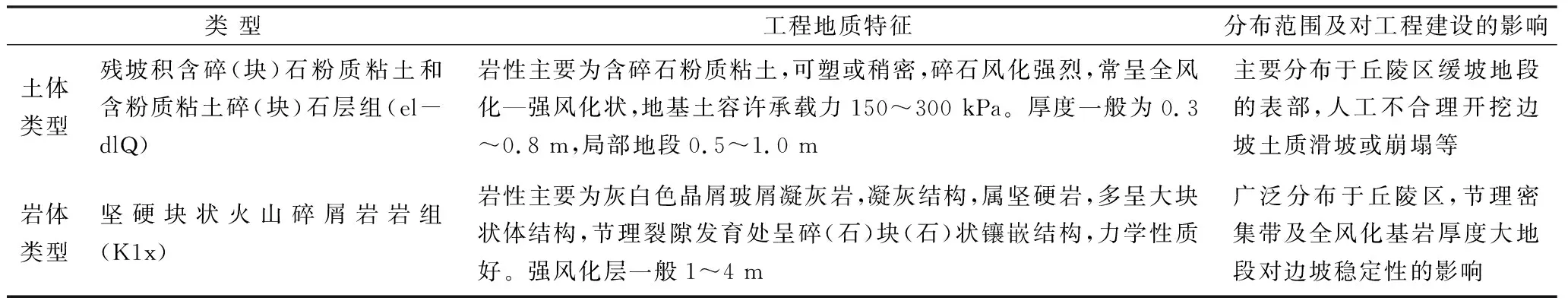

岩土体类型与组合及其工程地质特征直接与地质灾害的发育有关,是一项重要的地质环境条件,尤其在丘陵及山前地带,岩土体地质特征与边坡崩塌和滑坡的发育程度有着密切关系(表1)。

2.6 人类工程活动对地质环境的影响

治理区人类工程活动主要表现为开挖山体、铁路、道路修建等。因人类不合理采石形成高陡的边坡,改变了原始地貌状态,破坏了山体边坡原始稳定的平衡状态,埋下了引发崩塌、滑坡等地质灾害的隐患。治理区改造地质环境的人类工程活动较强烈。

3 边坡稳定性评价及现状

(1)组成边坡的岩性:边坡表部为第四纪残坡积(el-dlQ)含碎石粉质粘土,褐黄色,可塑,碎石含量20%~30%,粒径一般为1~10 cm,磨圆度差,呈棱角~次棱角状,成分主要为强风化凝灰岩,厚度为1.0~2.0 m。下伏基岩为早白垩世西山头组(K1x):岩性为灰色晶屑玻屑熔结凝灰岩,凝灰结构、块状构造,晶屑成份主要为石英和钾长石,含量约5%,大小一般1~2 mm,以中风化为主。根据本次调查,该边坡因采石开挖,基岩裸露(表2)。

表1 岩土体类型与工程地质特征

表2 节理分布一览

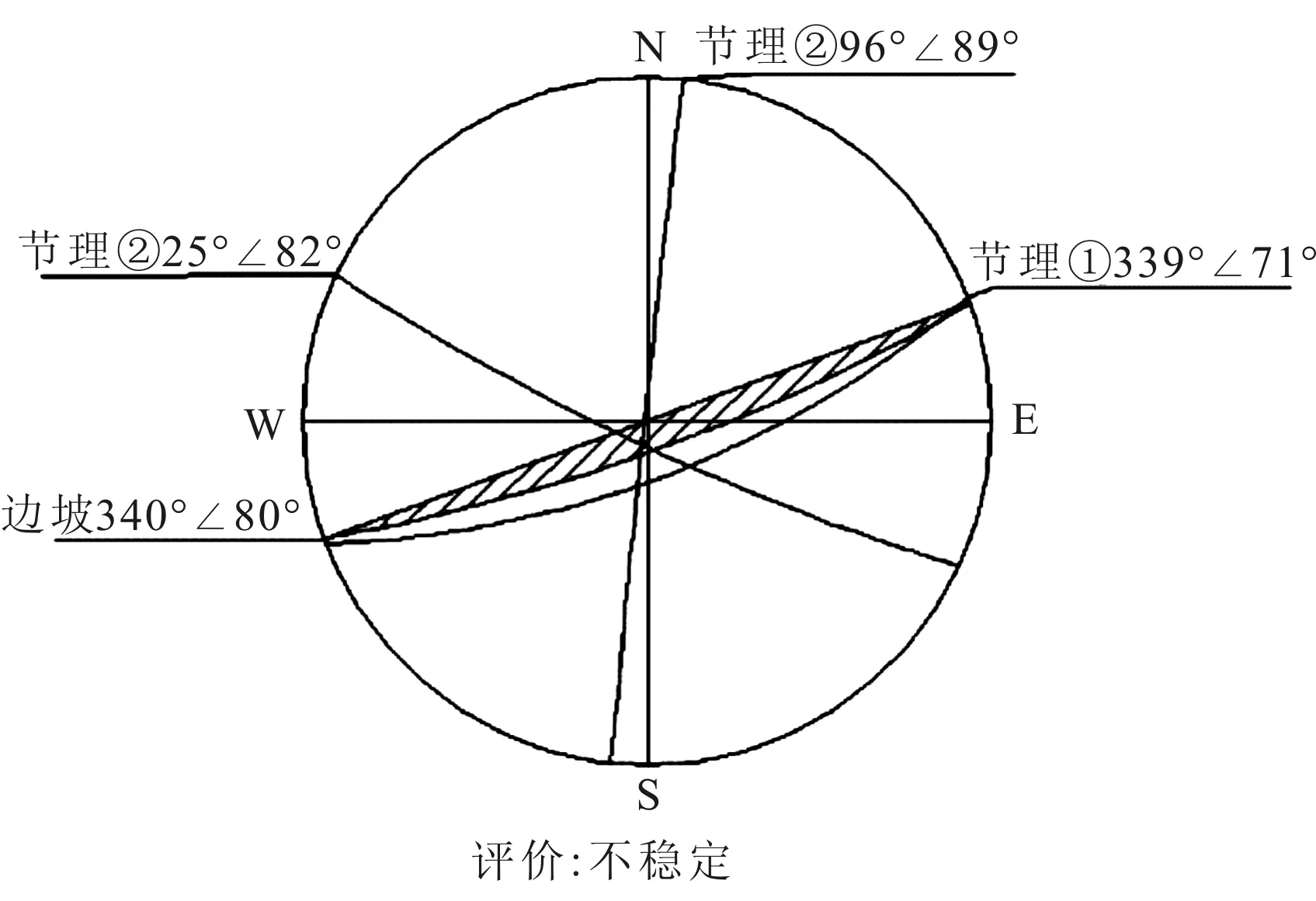

边坡稳定性评价:边坡坡高总体较小,坡度总体较缓,局部坡段坡度较陡,结构面组合不稳定,现状稳定性差(图1)。

图1 边坡赤平极射投影分析

(2)基本特征:该边坡坡脚线总长约160 m,坡高3~100.42 m,坡度一般15~80°不等(图2)。

4 治理方案

根据山体边坡周边环境、宕底土地利用情况结合矿山特征,确定最终治理为:边坡分级削坡+坡脚挡墙+坡脚排水沟墙后乔灌木绿化+平台灌木绿化+坡面喷混植生绿化+坡后截水沟+养护+监测或巡查(图3)[6~8]。

4.1 削坡、清坡

沿铁路线走向176°设置坡脚线,坡脚设计地坪标高50.0 m,标高60.0 m、70.0 m各设置一级宽4m的平台,平台下边坡按照1∶0.75削坡,最上部一级边坡按照1:1削坡,坡面清理松动土石(征用原坡顶线后方山林平面面积约3.5亩)。在边坡坡顶靠近发射塔和设备房,不具备削坡条件,坡面适当清理危岩体和松动土石[9]。

4.2 坡脚挡墙

距离坡脚5m处设置一道挡墙,地面以上高2.7 m、顶宽0.6 m,底宽1.5 m,墙顶以C20细石混凝土克顶,厚0.1 m;挡墙外侧坡1∶0.3,采用块石砌筑。挡墙基础为基岩,深为0.3~0.6 m,挡墙采用M7.5浆砌块石砌筑,石砌体采用的石材应质地坚实;沿挡墙每隔15 m设置一道20 mm的伸缩缝,用沥青麻筋填塞,填塞深度不小于200 mm。

图2 边坡平面分布

图3 边坡治理剖面

4.3 宕底平整

坡脚以50.0 m标高为基准进行整平挖方后,宕底挡墙外侧北端和南端局部存在低洼地段,北端最深处低于整平标高2.2 m,南端最深处低于整平标高0.9 m,为便于排水和今后矿地的开发利用,低洼地段需适当整平回填,采用削方的碎、块石填方至整平标高,回填采用分层回填分层压实的方法进行。南北两端挡墙外整平回填面积约850 m2,回填平均厚度以1.2 m计,预计回填方量1020 m3。

4.4 截、排水系统

坡顶外缘截水沟:在距边坡后缘3~5 m的稳定斜坡上设置截水沟,断面呈不等腰梯形,横断面为梯形,底宽0.3 m,顶宽1.0 m,边坡坡度为1∶0.75,深度为0.3 m,M10浆砌块石砌筑,碎(砾)石垫底,厚0.2 m,在坡顶两侧坡度变化较大处,采用小阶步截水沟。M10浆砌块石砌筑。

坡脚排水沟:坡脚挡墙外侧排水沟横断面为矩形,底宽0.3m,深0.3m,浆砌片石砌筑。统一汇入坡脚场地排水系统。

4.5 绿化方案

为改善山体边坡附近景观效果,使工程实施后能与该地区规划发展相协调,进行相应绿化。边坡复绿的总体思路:坡脚挡墙内移栽乔、灌木;平台挡墙内侧回填种植土,种植灌木。

4.5.1 宕底挡墙内侧绿化

宕底挡墙内回填种植土,回填高度不小于0.8 m。前排(靠挡墙侧)为黄馨(高26~30 cm,2~3分枝),横向间距0.25 m/孔,3~5分枝;第二排灌木选择木芙蓉(H1.3~1.5 m,P1.2~1.3 m),横向间距2 m/孔;根据场地实际地形以株距行距3 m交叉种植高大乔木,乔木可选香樟(φ5~6H200-250P100-150)等,回填土上播撒低矮灌木草籽。

4.5.2 平台绿化

①平台植生袋,在平台外侧采用植生袋堆叠形成挡墙,植生袋距离平台外缘0.6 m,植生袋规格厚20 cm×宽40 cm×长60 cm,堆叠形成底宽1.2 m,顶宽40 cm,高60 cm。内侧回填种植土,覆土厚60 cm。

②平台种植绿化,平台植生袋挡墙设置于已有平台,墙后回填种植土,回填高度为0.6 m。平台回填土外侧种植黄馨,种植间距为0.25 m;第二排为灌木(以株距行距2 m木芙蓉(H1.3~1.5 m,P1.2~1.3 m);回填土上播撒低矮灌木草籽。

4.5.3 坡面喷混植生,坡面喷混植生范围

削坡段第一、二、三级边坡坡面采用喷混植生复绿。

5 结论

(1)通过对矿山生态环境治理方案的编制与实施,可以有效地解决山体边坡的诸多安全和环境问题,消除了山体边坡周边的不良视觉效果,提升了城镇品位,为植被的恢复提供了一个良好的生态基础。

(2)该山体边坡生态环境治理的总体思路为:边坡分级削坡+坡脚挡墙+墙后乔灌木绿化+平台灌木绿化+坡面喷混植生绿化+坡后截水沟+坡脚排水沟+挡墙外侧场地覆土撒草籽+养护+监测或巡查。