固贤煤矿工业场地位置选择及开拓方案设计

高 峰

(煤炭工业太原设计研究院集团有限公司,山西 太原 030001)

近年来,山西省为了进一步推进晋北、晋中、晋东三大煤炭基地提质,大力发展大型、特大型煤矿,在离柳矿区规划新建了固贤矿井,矿井建设规模为8.0Mt/a。在矿井的设计过程中,矿井工业场地位置选择及井田开拓设计是矿井设计和建设的关键环节[1-4],直接影响到矿井建设工程量、初期投资和建设速度,以及矿井投产后能否尽快达产、高产高效及安全生产等[5-10]。为此,本文以固贤矿井为设计背景,根据固贤煤矿地面实际情况、煤层赋存条件和开采技术条件、采煤方法等因素,本着合理开发、简化开拓系统、减少井巷工程量、保证矿井生产采区正常接替等原则,经过多种方案比选后,最终确定固贤矿井工业场地位置选择及井田开拓方式,实现资源利用最大化,为煤矿可持续发展奠定了基础,也为类似条件及周边同类矿井的设计提供了一定的借鉴[11-15]。

1 矿井概况

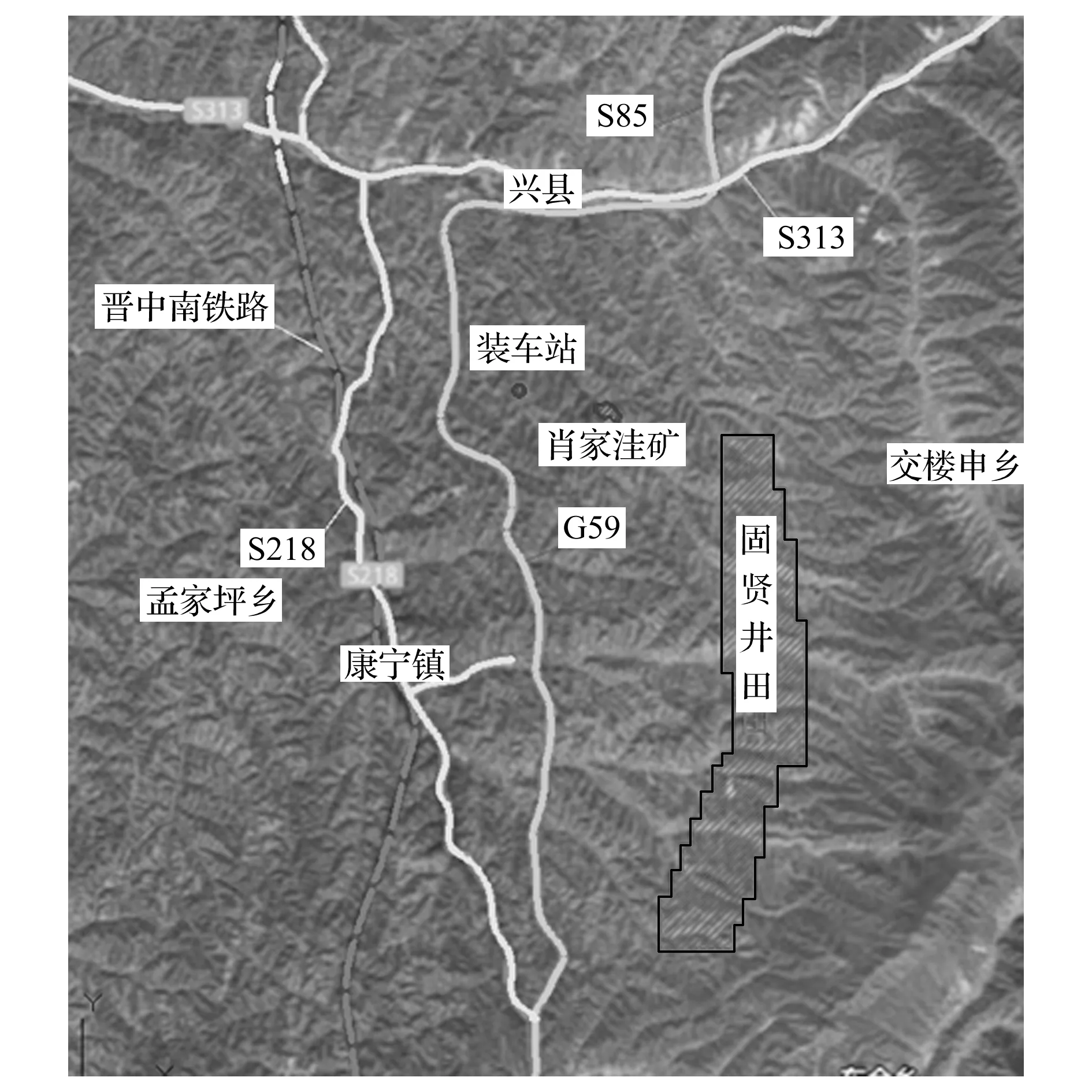

固贤矿井为离柳矿区规划新建矿井之一,位于山西省兴县境内,行政区划隶属于兴县固贤乡、蔚汾镇、奥家湾乡管辖。井田面积124.39km2,矿井建设规模为8.0Mt/a,服务年限77.6a。井田北距兴县县城约20km,井田西侧约10km有呼北高速G59南北向通过,井田西侧约15km有晋中南铁路和S218省道南北向通过,井田北侧有S85和S313公路;井田北西侧为肖家洼井田,西北方向约10km处有肖家洼装车站。井田与外部交通条件如图1所示。

图1 井田与外部交通条件

本井田位于吕梁山脉西北部,区内除南部固贤~苏家沟出露少量基岩外其余全部为黄土和红土覆盖,井田内沟谷走向大致为东西向,地形复杂,沟梁交错,切割强烈,沟谷多呈“V”字型,地势总体为东高西低,最高点位于井田中东部田家会东北的山梁上,海拔标高为1458.6m,最低点位于西北部官庄村南沟中,标高为1176.6m,相对高差282m,以地貌形态和成因类型可划分为剥蚀构造变质岩中山地形,剥蚀溶蚀灰岩中低山地形,构造剥蚀低山丘陵地形和侵蚀堆积河流谷地四个地貌形态。

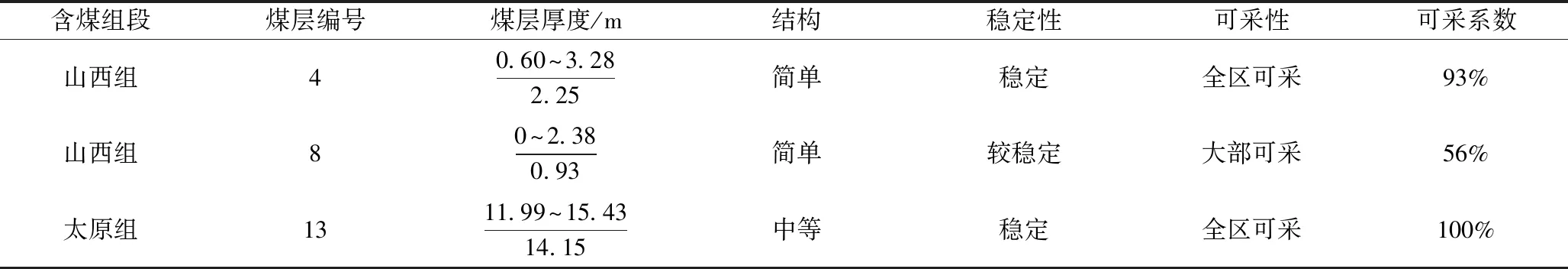

本井田地层走向近南北,井田北部倾向西南,南部倾向西北,总体为一向西倾斜的单斜构造,倾角一般8°~19°。井田内没有岩浆岩侵入,地表和钻探过程中也未发现断裂构造和陷落柱,地表常见滑坡现象。本井田内构造简单,属构造简单的第一类。井田内的可采煤层主要为山西组的4、8号煤层和太原组的13号煤层,可采煤层特征见表1。

1)4号煤层位于山西组上部第一旋回,上距K4砂岩1.98~36.56m,平均16.07m。区内全部可采,煤层厚度为0.60~3.28m,平均2.25m,属中厚煤层。煤层横向连续性较好,厚度变异系数为35%,属稳定大部可采煤层。4号煤层结构简单,含1~2层夹矸,煤层顶板以泥岩、砂质泥岩砂岩为主,局部有炭质泥岩伪顶;底板岩性多为泥岩、砂质泥岩,常含植物根化石,局部为细粒砂岩、粉砂岩。

表1 可采煤层特征一览表

2)8号煤层位于山西组底部,8号煤层上距4号煤层34.48~53.00m,平均43.74m,下距K3砂岩4.16~24.44m,平均10.55m。煤层厚度为0~2.38m,平均0.93m,井田北部不可采,南部可采,为较稳定大部可采煤层。该煤层结构简单,煤层较厚时含1~2层夹矸,顶板以砂质泥岩、泥岩为主,局部有炭质泥岩伪顶、底板以泥岩砂质泥岩为主,局部为砂岩和粉砂岩。

3)13号煤层位于太原组中下部,煤层厚度全区变化不大,厚度11.99~15.43m,平均值为14.15m,厚度变异系数为6%,井田南部较薄,北部较厚,属稳定全区可采煤层。含0~8层夹矸,夹矸总厚度0~1.25m,单层夹矸厚度最大0.45m,夹矸岩性主要为炭质泥岩、泥岩、粘土岩,属中等结构煤层。煤层直接顶板为泥灰岩、砂质泥岩,局部为砂岩;老顶为中粗粒砂岩。底板主要为泥岩、砂质泥岩,局部存在碳质泥岩伪顶。

综上分析,该井田地质构造简单,可采煤层赋存稳定,煤层厚度较大,煤层结构简单。矿井地质条件较好,水文地质条件属简单—中等型,为矿井开拓开采提供了有利的条件,有利于矿井建设高产高效的现代化大型矿井。

2 井口与工业场地位置的选择

2.1 影响井口和工业场地位置的主要因素

1)地面地形条件。该井田地形条件较为复杂,沟梁交错,切割强烈。地势总体为东高西低,中东部田家会东北的山梁为地形最高点,西北部官庄村南沟为地形最低点。因此,所选场地应尽量布置在相对平坦处,场地布置应结合地形地势,以减少场地平整工程量,且所选场地应能够满足矿井生产建设需要。

2)煤层赋存条件。井田地层总体为一向西倾斜的单斜构造,井田东部煤层埋深浅,向西部逐渐加深。井田可采煤层共三层,居中的8号煤层在09号勘探线以北不可采。井田东北边界处为煤层露头区,煤层埋深浅,瓦斯含量低。因此,场地选址及井口位置确定应与煤层赋存条件相结合,初期开采区应尽量布置在煤层埋藏的浅部、瓦斯含量低、煤层赋存稳定且厚度适中、开采条件好的区域。矿井生产能力大,初期开采区域的选择应为矿井尽快达产创造有利的条件。

3)煤炭产品流向及运输因素。根据发改能源〔2010〕1223号国家发展改革委关于山西省离柳矿区总体规划的批复:“矿区生产的煤炭产品,主要经国铁岢(岚)—瓦(塘)线、太(原)—中(卫)—银(川)线、规划建设的晋中南铁路通道和地方铁路孝(义)—柳(林)线外运”。井田西侧有晋中南铁路、S218和G59高速公路,井田北侧有S85和S313公路。现晋中南铁路已建设完成,该井田煤炭产品拟由该铁路外运。井田北西侧为肖家洼矿井,肖家洼矿井建有铁路装车站一座,该矿井拟利用该装车站外运产品煤。场地选址及井口位置应尽量靠近拟利用装车系统,以降低外部运输基建投资。

4)基本农田及环保因素。工业场地选择尽可能不占用基本农田,且场地选择应符合当地的环保政策。

5)勘探因素。井田呈不规则长条状南北向展布,南北长约18km,东西宽约2.5km,面积45.18km2。井田中部区域钻孔密集,勘探程度高,北部区域钻孔数量相对较少,南部区钻孔数量稀少。井口位置及初期开采区应尽量位于勘探程度相对较高的区域。

2.2 矿井工业场地方案的提出

通过对井口和工业场地位置的主要影响因素分析,井田地形条件复杂,仅沟谷两侧有相对平坦的地形可供用作矿井工业场地。根据矿井实际条件,井田南部沟谷狭窄且勘探程度低,无适合地点作为矿井工业场地,初步设计确定井田中北部的两处场地作为矿井工业场地。

1)方案一:田家会场地。该场地基本位于井田中部,场地平坦开阔,沿沟谷可供布置场地的范围较大,地面平场工程量相对较小,地形标高+1280~+1300m,该场地所处沟谷自西向东地形标高+1260~+1340m,场地中部13号煤层底板标高+600m,沟谷自西向东13号煤层底板标高+550~+950m。

2)方案二:官荘村场地。该场地位于井田北部东边界附近的官荘村东西两侧,场地地形条件相对开阔,在官荘村东西两侧可考虑布置矿井工业场地,该场地地形标高+1175~+1195m,场地处13号煤层底板标高+750m,该场地煤层埋深相对方案一浅。

2.3 矿井工业场地方案比选

2.3.1 方案一(田家会场地)优缺点

1)田家会场地主要优点:地面条件平坦、开阔,场地平整工程量小(挖方量22.35万m3,填方量15.75万m3,挡护工程量5080m3),地面布置容易;场地位于井田中部,基本位于储量中心,有利于矿井开拓布局;矿井投产初期所囊括的4、8、13号煤层可采储量约27000万t,服务年限达26a,矿井投产初期囊括的煤层资源量丰富,服务年限长;矿井工业场地、进场公路均位于本井田范围内,不占其他矿井资源。

2)田家会场地主要缺点:工业位场地位于4、13号煤层的可采范围内压煤量(约2200万t)较大;距离肖家洼装车站较远,外部铁路运输距离长,外运铁路建设投资高。

2.3.2 方案二(官荘村场地)优缺点

1)官荘村场地主要优点:与肖家洼装车站距离近,外部铁路运输距离短,建设投资低;场地位于煤层浅埋区,具备斜井开拓的条件。

2)官荘村场地主要缺点:大部分工业场地、进场公路均位于肖家洼矿井井田范围内,需留设保护煤柱,并对所占肖家洼矿井资源进行赔偿,容易产生纠纷,不易实现;地面条件略差,地形相对狭窄,场地平整工程量大(挖方量70.75万m3,填方量68.80万m3,挡护工程量25670m3),地面布置难度较大;场地位于井田东北角,对全井田而言位置较偏,由于井田南北长达18km,矿井中后期井下主、辅运输距离过长,不利于全井田的开拓布局;矿井投产时的开采区域勘探程度较低,需补充勘探;矿井投产初期所囊括的4、13号煤层可采储量约14000万t,服务年限13.5a,矿井投产初期囊括的煤层资源量较少,服务年限较短。

综上所述,方案一和方案二各有利弊:方案一(田家会场地)主要优点在于场地平坦开阔、平场工程量小且位于井田储量中心;主要缺点在于场地位于4、13号煤层的可采范围内,压煤量较大;方案二(官荘村场地)主要优点在于铁路专线线路相对较短;主要缺点在于场地大部分进场公路均位于肖家洼矿井井田范围内,场地平整工程量较大。因此,从场地位于井田储量中心有利于全井田开拓布局、矿井投产初期囊括的煤层资源量足够大、服务年限足够长、并不占邻近矿井资源等因素综合考虑,最终确定采用方案一,即:田家会工业场地方案。

3 井田开拓方案设计

根据确定的田家会工业场地,结合井田煤层赋存条件、当前煤炭开采技术的发展水平等因素,考虑了采用“斜立混合开拓+无轨运输”的井田开拓方案,即:采用斜立混合的开拓方式,初期采用无轨胶轮车运输。移交生产时在主工业场地布置主斜井、副立井,在风井场地布置4号回风立井、13号回风立井,共四个井筒。

3.1 开拓部署及采区划分

根据井田形状及煤层赋存特点,在主采的13号煤层中,于井田中部沿煤层走向南北方向布置一组开拓大巷,将井田分为东、西两翼。然后分别在井田中部、北部及南部适当位置沿各煤层倾向布置上、下山,形成在井田中部南北向设开拓大巷、东西两翼设上下山采区的开拓布局。全井田设一个主水平来完成井田范围内所有煤层的开拓开采,主水平设于13号煤层中,标高+600m。全井田划分34个采区,初期开采井田中部的上、下山采区。

3.2 初期井巷设置

3.2.1 井筒设置

矿井移交生产时在矿井工业场地布置主斜井、副立井,在风井场地布置4号回风立井、13号回风立井,共布置四个井筒。

1)主斜井倾向近正东,倾角18°,斜长1414.0m,净宽5.5m,净断面积20.13m2,落底于13号煤层底板下方约40m处。主斜井装备带宽1800mm钢绳芯带式输送机及用于胶带检修的架空人车装置,主要担负矿井煤炭提升任务,兼辅助进风井及安全出口。

2)副立井井筒直径为10.0m,净断面积78.54m2,垂深720m(提升高度685m),落底于13号煤层底板下方约35m处。装备两套提升系统:一套为一个非标大罐笼和一个平衡锤;一套为一个非标交通罐笼和一个平衡锤。大罐笼承担全矿井人员、普通材料、长材、设备、无轨胶轮车的提升任务,小型设备、材料等采用无轨胶轮车运输,液压支架等大型设备置于无轨胶轮支架拖车上由无轨胶轮多功能车牵引将其放置于大罐笼内下井,支架铲运车、多功能牵引车需拆解后方可进罐下井。交通罐笼只担负矿井零散人员提升以及急救提升任务。副立井为矿井的主要进风井和安全出口。

3)4号回风立井净直径5.5m,净断面积23.76m2,垂深340m,落底于4号煤层底板,装备台阶、扶手,担负矿井投产初期开采4、8号煤层的回风任务,兼作矿井的安全出口。

4)13号回风立井净直径6.0m,净断面积28.27m2,垂深440m,落底于13号煤层顶板,装备封闭梯子间,担负矿井投产初期开采13号煤层的回风任务,兼作矿井的安全出口。

3.2.2 初期主要巷道设置

1)主斜井落底后,在主斜井落底点附近,沿13号煤层伪倾斜方向(大致为东南至西北方向)布置一组1301上山巷道。1301上山巷道底部通过13煤北翼辅运大巷与副立井沟通;1301上山巷道顶部通过13号煤仓与主斜井沟通,通过回风联络巷与13号回风立井沟通,形成了矿井投产时13号煤层首采区1301采区的主、辅运输、通风、排水等系统。

2)在13号煤1301上山巷道上方布置一组401上山巷道。401上山巷道底部通过4煤辅运斜巷与副立井沟通;401上山巷道顶部通过4号煤仓与主斜井沟通,通过回风联络巷与4号回风立井沟通,形成了矿井投产时4号煤层首采区401采区的主、辅运输、通风、排水等系统。

3)井下主运输采用带式输送机。矿井投产初期辅助运输采用防爆无轨胶轮车运输方式;后期开采井田南部资源时煤层倾角较大,采用无轨胶轮车与无极绳连续牵引车相结合的辅助运输方式。

3.3 “斜立混合开拓+无轨运输”开拓方案优点

1)“斜立混合开拓+无轨运输”开拓方案在井下开拓巷道部署方面充分结合井田外形尺寸、地形地貌、煤层赋存等因素,在主采的13号煤层中,于井田中部沿煤层走向南北方向布置一组开拓大巷,将井田分为东、西两翼。然后分别在井田中部、北部及南部适当位置沿各煤层倾向布置上、下山,形成中间开拓大巷、两翼上下山采区的开拓布局。

2)“斜立混合开拓+无轨运输”开拓方案虽然初期投资略高,但是主斜井开拓可实现采掘工作面至地面的连续运输,运输效率高,带式输送机提升能力大、提升富余量大等诸多优点;井下辅助运输采用无轨胶轮车也存在运输效率高,方便灵活等诸多优点。

4 结 语

通过分析固贤煤矿地面地形情况、煤层赋存条件、外部建设条件、煤炭产品流向及运输因素、基本农田及环保因素、勘探情况等因素,提出2个工业场地方案,详细分析了各方案的优缺点,最终确定了田家会场地作为矿井工业场地,并在田家会工业场地基础上提出采用“斜井+立井”混合开拓方式,初期辅助运输采用无轨胶轮车运输。并采用在井田中部沿煤层走向南北方向布置一组开拓大巷,将井田分为东、西两翼,然后分别在井田中部、北部及南部适当位置沿各煤层倾向布置上、下山,形成在井田中部南北向设开拓大巷、东西两翼设上下山采区的开拓布局。该设计简化了开拓系统,减少了井巷工程量,有利于安全开采,保证矿井生产采区正常接替。