多维地形因子作用下的西南山地丘陵过渡带景观格局研究:以涪江流域中上游为例

侯兰功,刘 涛

(西南科技大学土木工程与建筑学院,四川 绵阳 621010)

景观格局指大小和形状各异的景观要素在空间上的排列和组合,强调景观单元的空间分布与配置情况[1]。景观格局的差异性受自然环境和人类活动双重影响[2],地形因子对人为活动的约束力和不同地类空间分布的生态选择性,使得土地利用景观类型在地形梯度上的分布呈现明显的规律性,尤其是山地丘陵区,地势起伏较大,地形复杂多样,景观格局在空间上的差异性更为明显[3-4]。流域作为研究陆地表层系统科学的绝佳单元,对于构建可代表区域景观格局的空间网络具有重要意义[5]。近年来地形因子与景观格局的关系已成为自然地理学与生态学研究的重要内容之一[6],科学探讨地形分异对景观格局的影响, 有助于深入了解景观格局的空间分异规律[7]。当前,学者们主要从高程、坡度、坡向、坡位、起伏度等方面,对地形因子在景观格局形成与演化中的作用开展了相关研究,并取得了较丰富的成果[8-11]。但已有研究在探讨地形因素对景观格局的影响时,多从单个地形因子的角度出发,例如孙聪康等[12]从起伏度角度分析吉水县不同等级景观类型变化特征;李林娜等[13]从分析坡向特征入手,探究元江县土地利用类型分布特征;姜坤等[14]和齐文娟等[15]基于高程、坡度和起伏度3类因子,分析了景观类型分布和景观指数变化的特征。另外,亦有部分学者从特殊地貌类型角度出发研究景观变化,并对生态保护提出建议。例如张盼盼等[16]基于坡向和坡位等地形因子对特殊地域景观格局变化及其影响程度进行了定量分析;刘俊岭等[17]针对青藏高原独特的地形地貌和高寒地区生态系统展开分析,探究该区域景观格局的空间分布特征。

涪江为长江的支流,涪江流域地处我国西南山区,中上游地区处于山地丘陵过渡带,区域内包含了丘陵、冲积平原和山地3种主要地形地貌,丰富的地理特征造就了复杂的景观分布格局,较大的相对高程影响了光、热、水的分布,从而导致该区域景观格局呈现明显的分异性特征。该研究选取高程、坡度、起伏度和坡向4种能直观反映地形地貌特征的因子,并从不同等级地形因子入手分析景观格局的分布与变化特征,采用空间分析法、分布指数法、景观格局指数法以及移动窗口法,分别探讨不同等级地形因子下景观格局变化特征,最后利用Pearson相关性分析探究不同地形因子对景观格局变化的影响程度,为进一步了解山地丘陵过渡带景观格局的空间分布规律及其空间优化提供基础数据和科学参考。

1 研究区域概况

涪江流域地区位于四川省北部,中上游主要指绵阳市域范围内的涪江流域,全长约289.1 km,流域面积为12 951 km2,共包括平武县、江油市、涪城区、游仙区和三台县5个县(区),地理位置介于30°42′~33°02′ N,103°50′~105°18′ E之间。

该区域地处成都平原与川西北高原的交界处,流域内海拔由西北至东南递减,最大相对高差约4 490 m。西北部地貌类型主要为山地,大部分为少数民族聚居区;中部地貌类型为冲积平原,是绵阳市主城区所在地,聚集大量人口;东南部地貌类型为丘陵,该区域人口主要集中在涪江沿岸。区域内气候类型主要为亚热带季风型,部分为高原山地气候,年均温为15.7 ℃,年均降水量为842.2 mm。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

2.1.1数据来源与处理

数字高程模型(DEM)数据来源于2017年Google Earth 的30 m分辨率影像,经镶嵌、投影和裁剪得到研究区的DEM。景观类型数据基于GlobeLand30(http:∥www.globeland30.org),并参考2017年Google Earth高分辨率影像,使用人工目视解译进行分类。参照全国土地利用分类方法以及文献[18],将研究区土地利用类型分为林地、草地、耕地、建设用地、水域和其他用地6类,总体分类精度在89%以上,能够满足景观格局分析要求。在ArcGIS 10.2软件中进行影像叠加分析和格式转换等处理,将数据导入Fragstats 4.2软件中计算景观水平指数,再运用移动窗口法以边长为1 600 m的方形区域进行景观格局指数的空间获取。

2.1.2地形等级划分

主要选取高程、坡度、起伏度和坡向4项地形因子开展分析(图1)。依据DEM数据,运用ArcGIS 10.2软件中的空间分析功能生成坡度、起伏度和坡向图。

参考中国数字地貌制图规范标准和文献[19-20],并结合研究区的实际情况,对高程、坡度、起伏度和坡向进行等级划分。将高程划分为7个等级:316~500、>500~650、>650~900、>900~1 300、>1 300~1800、>1 800~2 300 和>2 300~4 810 m;坡度划分为6级:0~3°、>3°~5°、>5°~8°、>8°~15°、>15°~25°和>25°~51°;起伏度划分为7级:0~10、>10~30、>30~70、>70~120、>120~200、>200~300和>300~606 m;坡向划分为4类:阳坡、半阳坡、半阴坡和阴坡。

2.2 研究方法

2.2.1景观格局分布指数

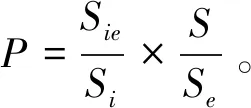

景观格局分布指数能够消除景观类型间的面积差异影响,可以清晰地表征不同地形要素等级的分布情况[21],计算公式为

(1)

式(1)中,P为景观格局分布指数;e为地形因子;i为景观类型;Sie为在特定等级下地形因子e的第i类景观面积,km2;Si为i类景观总面积,km2;S为整个区域面积,km2;Se为特定等级下地形因子e的景观类型总面积,km2。P>1,指某地类在该地形上的比重大于该地类总面积在研究区域的比重。因此,将P>1设定为该景观类型的优势位标准。

2.2.2景观格局指数

景观格局指数浓缩了景观格局的全部信息,能够定量化地表达景观结构的组成和空间配置特征[22-23]。该研究选取6种景观水平指数对涪江中上游的景观异质性进行分析,其中斑块密度(PD)、景观形状指数(LSI)、蔓延度(CONTAG)和聚集度(AI)反映景观的破碎程度和连通性,Shannon多样性指数(SHDI)和均匀度指数(SHEI)反映景观结构的多样化与分布的均匀程度。

2.2.3移动窗口法

通过设定窗口大小,控制窗口从图像左上角以像元为单位距离向右进行移动,移动过程中窗口范围内的景观指数会被计算出来并赋值在最中心的像元。移动窗口法可以直观清晰地呈现出区域景观的空间异质性[24-25],由于景观格局指数受空间尺度的影响较大,经800、1 200、1 600和2 000 m边长的窗口调试,最终确定最佳分析尺度为边长1 600 m的矩形移动窗口。

2.2.4Pearson相关系数

Pearson相关系数能表征2个变量X、Y之间的相关性,其相关系数r范围为-1~1,计算公式为

(2)

3 结果与分析

3.1 高程对景观格局的影响

3.1.1不同高程的景观格局分布

由图2可知,不同高程等级比较而言,海拔316~500 m的景观面积占比最大,占研究区总面积的24.33%,该区域地貌类型以低山丘陵为主,其中耕地面积占该区域面积的71.44%,林地占18.38%。海拔>500~650 m的区域占研究区总面积的15.27%,该区域地貌类型为冲积平原,耕地面积占比最大。海拔>650~900与>900~1 300 m的区域主要位于江油市,其最大地类占比从51.30%的耕地过渡到78.94%的林地。海拔>1 300~1 800与>1 800~2 300 m的区域地貌类型为山地,主要位于平武县,最大占比景观为林地。海拔>2 300~4 810 m的区域主要位于平武县西部与西北部,其景观类型主要为占比达55.09%的林地与44.83%的草地。

1~7级高程分别为316~500、>500~650、>650~900、 >900~1 300、>1 300~1 800、>1 800~2 300和>2 300~4 810 m。

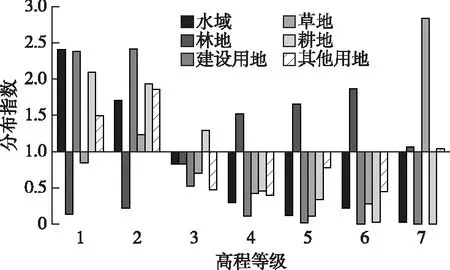

由图3可知,耕地、建设用地和水域的景观格局分布指数变化趋势相近,在海拔316~500与>500~650 m占据绝对优势,而在海拔>650~900与>900~1 300 m急剧下降,失去其主导优势。林地从非主要用地类型过渡为主要用地类型,并且在海拔>1 300~1 800 与>1 800~2 300 m等级上占据主要优势。

1~7级高程分别为316~500、>500~650、>650~900、 >900~1 300、>1 300~1 800、>1 800~2 300和>2 300~4 810 m。

在海拔>2 300~4 810 m区域优势用地类型从林地转变为草地,并且占据绝对优势地位,表明随着高程的增加,景观格局由人为主导的耕地、建设用地转变为由自然环境为主导的林地、草地。

3.1.2不同高程的景观指数分布

由表1可知,随着高程等级增加,PD和LSI整体呈现下降趋势,随着高程的增加研究区斑块密度减小,形状趋于规整;其中海拔>650~900与>900~1 300 m区域PD与LSI下降最快。CONTAG呈现先下降后上升的趋势,主要表现为海拔>316~900 m下降,海拔增加到900 m之后呈上升趋势,AI也呈现上升趋势。随高程的增加,SHDI与SHEI的变化趋势基本一致,主要表现在海拔>316~900 m区域小幅度上升,海拔达900 m之后表现出下降趋势。分析可知,由丘陵地区过渡到冲积平原再过渡到山地时景观格局变化出现差异性,主要表现在海拔>316~900 m区域连通性下降、景观多样性和景观均匀度增加,海拔达900 m之后景观连通性增加、景观多样性和景观均匀度下降。

表1 不同高程等级上的景观指数

Table 1 Landscape index on different elevation levels

高程/mPD/km-2LSICONTAG/%AI/%SHDISHEI 316~5006.9879.8673.2291.690.680.38 >500~6508.1677.3468.3690.200.810.45 >650~9005.1243.0665.4591.240.910.51 >900~1 3002.3039.2576.7594.270.620.34 >1 300~1 8001.0431.4083.5896.120.450.25 >1 800~2 3000.2410.3093.9799.180.170.10 >2 300~4 8100.2110.4172.9798.460.690.50

PD为斑块密度;LSI为景观形状指数;CONTAG为蔓延度;AI为聚集度;SHDI为Shannon多样性指数;SHEI为均匀度指数。

3.2 坡度对景观格局的影响

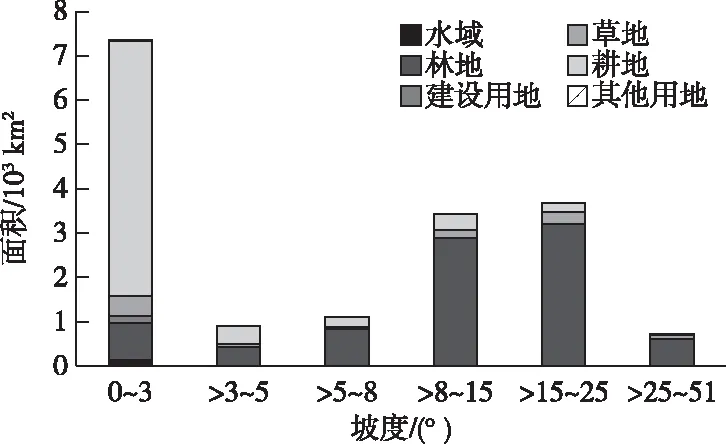

由图4可知,不同坡度等级比较而言,坡度为0~3°的区域面积最大,占研究区总面积的42.83%,主要景观类型为耕地和林地,面积占比分别为78.55%和11.15%。在坡度为>3°~5°、>5°~8°和>8°~15°区域内耕地面积占比从44.88%减少到10.57%,林地面积占比从46.96%增加到83.83%。坡度为>15°~25°与>25°~51°的区域相比,林地面积占比从87.02%下降到85.07%,草地面积占比从7.58%上升到13.60%。

图4 不同坡度等级上的景观类型面积分布

随着坡度的增大,水域、耕地和建设用地面积呈下降趋势,其中>25°~51°区域已没有水域和建设用地;草地面积占比表现出先减少后增加的变化趋势,在0~15°区域减小,>15°~51°区域增加。这表明随着坡度的增加,景观类型从多样化过渡到单一化,从以人类活动为主导转向以自然因素为主导。

由图5可知,随着坡度的不断增加,耕地、建设用地和水域的景观格局分布指数呈下降趋势,表明这3种景观类型对坡度变化的敏感性较强。

图5 不同坡度等级上的景观格局分布指数Fig.5 Distribution index of different landscape types on different slope levels

其中建设用地在0~3°坡度等级上的分布指数最大(2.25),并且只在该坡度区间内有较强的优势度。林地分布指数在0~5°坡度等级上低于1,坡度超过5°之后林地始终保持优势地位。0~15°坡度等级上草地分布指数的趋势变化较为平缓,坡度增大至15°之后,草地分布指数快速上涨,在坡度增大到>25°~51°时,草地超过林地成为最具优势的地类。综上可知,坡度的增加使得与人类活动紧密相关的景观类型分布指数降低,而自然因素主导的景观类型优势度呈现上升趋势。

3.2.2不同坡度的景观指数分布

由表2可知,随坡度增长,PD、SHDI和SHEI呈现出先增加后下降的趋势,景观指数在>3°~5°坡度等级达最高值,PD为12.82,SHDI为0.96,SHEI为0.54。在0~5°坡度等级上,CONTAG和AI呈现出下降趋势,景观蔓延程度和聚集度略有下降,坡度超过5°后景观聚集性和连通性增加。随坡度增加,LSI整体趋于下降,景观形状趋于规整,坡度为0~8°时LSI变化较慢,之后变化明显。由此可知,坡度由0上升到5°,空间异质性、景观类型、破碎化程度和多样性增加,聚集性和连通性下降;坡度达到5°之后景观多样性降低,因受人类干扰程度相对较小,破碎化程度与聚集度趋于好转。

检算荷载包括恒载和活载,恒载包括实心板梁、桥面铺装、栏杆等附属设施的自重。本次检算拟采用汽车-20级、挂车-100,人群荷载3.5 kPa作为检算荷载。

表2 不同坡度等级上各景观指数值

Table 2 Landscape index on different slope levels

坡度/(°)PD/km-2LSICONTAG/%AI/%SHDISHEI 0~36.64105.1370.1691.530.770.43 >3~512.8299.7663.7783.750.960.54 >5~88.43103.2273.7786.080.730.41 >8~152.6795.9280.5092.380.560.31 >15~251.1564.5884.3695.200.480.27 >25~601.3435.2484.0894.750.470.29

PD为斑块密度;LSI为景观形状指数;CONTAG为蔓延度;AI为聚集度;SHDI为Shannon多样性指数;SHEI为均匀度指数。

3.3 起伏度对景观格局的影响

3.3.1不同起伏度的景观格局分布

由图6可知,随起伏度增加,耕地、建设用地和水域面积占比呈下降趋势,林地和草地则呈上升趋势。起伏度为0~10、>10~30和>30~70 m的区域面积占研究区总面积的47.00%,其中耕地为主要景观类型,面积占比均超过50%,林地面积占比从5.03%增加到40.37%。起伏度为>30~70和 >70~120 m区域景观类型变化较大,耕地面积占比从51.15%下降到16.77%,林地面积占比从40.37%上升到77.74%;起伏度为>120~200、>200~300和>300~606 m区域以林地为主要景观,面积占比皆大于80%,其次为草地,面积占比从6.03%上升到11.87%。

由图7可知,当起伏度在0~30 m之间时,水域、建设用地、耕地和其他用地都处于优势地位,其中建设用地最具优势(分布指数为4.32)。4种景观类型分布指数随起伏度的增加而下降,其中建设用地分布指数下降最快。起伏度为>70~300 m时,林地成为具有优势地位的唯一景观类型。起伏度>300 m时,草地和林地共同成为优势地类,并且草地优势度高于林地。当起伏度较低时,占据主导地位的景观类型主要为水域和以人类为主导的用地类型,之后过渡为以自然为主导的林地,再过渡为草地。

图6 不同起伏度等级上的景观类型分布

图7 不同起伏度等级上的景观格局分布指数Fig.7 Distribution index of different landscape types on different fluctuation levels

3.3.2不同起伏度的景观指数分布

由表3可知,随起伏度增加,PD、SHDI和SHEI整体呈现出先增后减的趋势,并在>30~70 m范围出现最大值,其值分别为7.72、0.97和0.54;起伏度>70 m时PD下降,景观出现单一化趋势。CONTAG与AI呈现出先减后增的趋势,同样在>30~70 m范围出现最低值,其值分别为为63.22和88.97。由此可见,随起伏度增加,景观破碎程度、斑块均匀度先增加后下降;起伏度>30~70 m区域是研究区景观类型最为丰富且分布最为均匀的区域。

表3 不同起伏度上各景观指数值

Table 3 Landscape index on different flunctuation levels

起伏度/mPD/km-2LSICONTAG/%AI/%SHDISHEI 0~106.6762.0973.2092.060.710.40 >10~307.4495.1870.9490.470.730.41 >30~707.7276.2263.2288.970.970.54 >70~1203.3955.8575.5892.920.680.38 >120~2001.8557.1980.5094.950.560.31 >200~3001.1545.9383.7796.030.490.27 >300~6060.9127.3884.0196.770.460.29

PD为斑块密度;LSI为景观形状指数;CONTAG为蔓延度;AI为聚集度;SHDI为Shannon多样性指数;SHEI为均匀度指数。

3.4 坡向对景观格局的影响

3.4.1基于坡向的景观格局分布特征

坡向影响日照与降水分布,进而也成为影响景观格局变化的又一重要因素[26]。由图8可知,从阳坡至半阳坡、半阴坡、阴坡逐渐变化,各景观类型所占比例没有太大改变,但建设用地、林地和耕地面积占比呈现出略微下降的趋势。耕地占比从39.78%下降到35.98%,林地占比从52.18%下降到46.10%,建设用地占比从1.41%下降到0.66%。草地占比呈现出轻微上升的趋势,从5.77%上升到16.28%。

图8 不同坡向等级上的景观类型分布 Fig.8 Landscape type distribution on different aspects

由此可见,对日照和降水依赖较大的用地类型会因坡向的变化呈现不同的变化规律,包括以人类为主导的建设用地、耕地和以自然因素为主导的林地、草地。

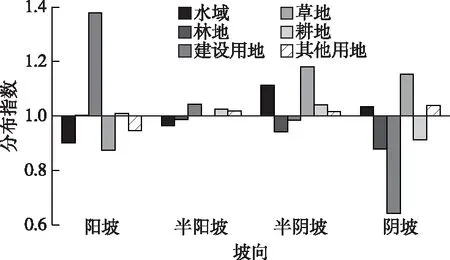

由图9可知,坡向变化影响较大的景观类型主要为建设用地,从阳坡主导地位(分布指数为1.37)下降到阴坡时最低(分布指数为0.64)。林地和耕地分布指数呈略微下降趋势,半阴坡和阴坡主要用地类型为草地和水域,并且草地为最具影响力的景观类型,分布指数为1.18。

图9 不同坡向等级上的景观格局分布指数

受坡向影响而导致的日照差异性对人为因素主导的建设用地与耕地有重要影响,其中对建设用地的影响更为突出,对自然因素为主导的林地、草地和水域等也有不同程度影响。

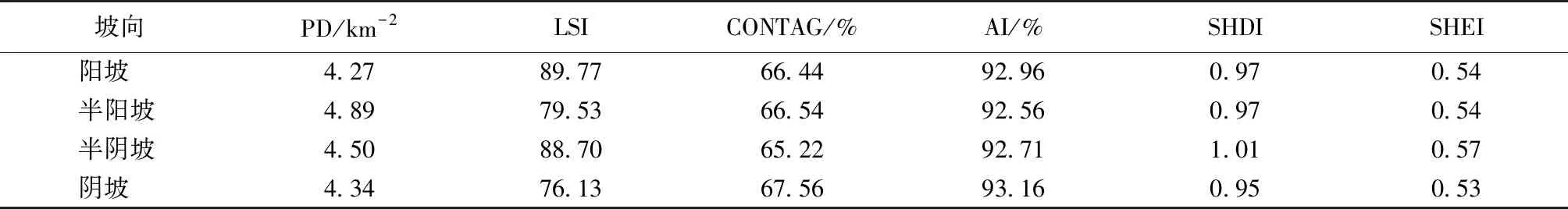

3.4.2基于坡向的景观指数分布

由表4可知,SHDI和SHEI值总体变化不大,但在半阴坡出现最大值,SHDI值为1.01,SHEI值为0.57;半阴坡为景观多样性和均匀度最高的区域。PD值呈现出先上升后下降的趋势,斑块密度最高值(4.89)出现在半阳坡,最低值(4.27)出现在阳坡,阳坡景观破碎化程度最小,而半阳坡为景观破碎化程度最高的区域。CONTAG和AI值总体呈现上升趋势,随着日照的减少,蔓延度、聚集度和景观连通性都有轻微上升。LSI略微下降,表明日照减弱会使景观形状趋于不规整。由上可知,坡向变化对景观指数产生的影响较小,但同样具有一定的规律性,半阴坡是景观异质性最强、景观多样化最丰富、均匀度最高的区域。

表4 不同坡向上各景观指数值

Table 4 Landscape index on different aspects

坡向PD/km-2LSICONTAG/%AI/%SHDISHEI 阳坡4.2789.7766.4492.960.970.54 半阳坡4.8979.5366.5492.560.970.54 半阴坡4.5088.7065.2292.711.010.57 阴坡4.3476.1367.5693.160.950.53

PD为斑块密度;LSI为景观形状指数;CONTAG为蔓延度;AI为聚集度;SHDI为Shannon多样性指数;SHEI为均匀度指数。

3.5 多维地形因子对景观格局的影响特征研究

3.5.1基于移动窗口法的景观格局指数空间分布特征

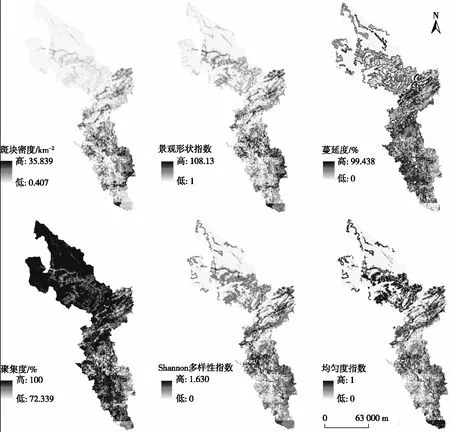

选取PD、LSI、CONTAG、AI、SHDI和SHEI这6种景观格局指数,分别运用移动窗口法,结合研究区地形因素特点分析其空间差异性,可以看出景观格局指数在不同地形分布等级上的变化特征。

如图10所示,斑块密度最大的区域主要位于海拔为>500~650 m时,该区域坡度和起伏度较低,景观破碎化严重;斑块密度较高区域位于三台县丘陵地区,该区域景观格局受地形因子的影响破碎化较为严重;涪江沿岸坡度较为平缓,斑块密度低于丘陵地貌其他区域。斑块密度较小的区域位于平武县山地区,单一的林地、草地景观导致该区域斑块密度较小,但该区域涪江附近人类活动频繁,导致该区域涪江沿岸斑块密度高于山地地貌其他区域。

图10 研究区景观格局指数的空间分布

景观形状指数较小的区域主要位于海拔>316~650 m、坡度<8°和起伏度>70 m的区域,该区域景观形状较为规则;在平武县、江油市北部因受人为因素干扰较小,分布较为规整。蔓延度高值区主要集中在涪城区、游仙区以及三台县远离涪江的区域,此外平武县涪江沿岸蔓延度也较高。

低聚集度区域主要包括涪城区、游仙区、三台县远离涪江区域以及平武县涪江沿岸缓冲区,该区域主要特点为坡度和起伏度较小,景观破碎化严重,景观多样性丰富,斑块通达性降低;高聚集度区域主要集中在平武县远离涪江区域,该区域以林地和草地为主,坡度和起伏度较大,斑块面积大,景观单一,连通度高。

Shannon多样性指数高值区域主要位于涪城区、游仙区、三台县远离涪江区域以及平武县涪江沿岸区域。当高程、坡度和起伏度较低时,涪江沿岸区域斑块面积较大、景观单一,远离涪江区域的景观类型丰富、景观多样性高;当高程、坡度和起伏度较高时,多样性景观主要分布在涪江沿岸。

景观均匀度指数与Shannon多样性指数的空间分布规律较为相似,均匀度指数较高的区域主要分布在高程>316~500 m的远离涪江区域、>650~4 810 m的涪江沿岸区域以及>500~650 m的冲积平原区。由此可以看出,不同地貌类型下景观格局的分布特征与地形因素的分布呈现出明显的差异性,表明山地丘陵过渡带地形地貌的变化对于景观格局变化起着决定性作用。

3.5.2不同地形因子对景观指数的影响程度分析

利用Pearson分析计算不同地形因子与景观格局指数的关系。由于PD、LSI、SHDI、SHEI与地形因子呈负相关,为更好地探究地形因子与景观指数的相关性,对相关系数绝对值进行分析。如表5所示,高程与各景观指数为极强相关,表明各景观指数对于高程变化具有极强的敏感性,高程通过影响水、热分布的差异性来影响人类活动对空间的选择,造成景观格局的异质性。

表5 地形因子与景观格局的相关性分析

Table 5 Correlation between topographic factors and landscape pattern index

地形因子相关系数绝对值PDLSICONTAGAISHDISHEI高程0.8750.8780.8900.6470.8630.831 坡度0.9400.9650.9400.9280.9300.913 起伏度0.9080.7930.7710.8300.7240.690 坡向0.0840.4080.2730.3550.1660.164

PD为斑块密度;LSI为景观形状指数;CONTAG为蔓延度;AI为聚集度;SHDI为Shannon多样性指数;SHEI为均匀度指数。

坡度与景观指数的相关性略低于高程,这是因为坡度的变化影响人类的生活方式,对光、热等自然条件影响较小。其中坡度与AI值的相关性小于其他指数。起伏度与各景观指数表现为强相关,其中起伏度与PD为极强相关,表明斑块破碎化程度对起伏度更为敏感。坡向变化对景观指数的影响最小,两者相关系数小于0.4,表现为弱相关或极弱相关。其中PD与坡向的相关性最小,表明景观破碎化程度受坡向变化影响最小。综上可知,在研究区内,高程、坡度和地形起伏变化对景观格局影响较大,而坡向对景观格局的影响相对较小。总体来看,其影响程度表现为高程>坡度>起伏度>坡向。

4 讨论与结论

4.1 讨论

该研究表明,随着高程、坡度和起伏度的增加,景观类型由人为主导的耕地、建设用地景观过渡为以自然为主导的林地、草地景观。由此可见,高程主导下的气候条件变化对于景观类型的演变会产生重要影响,而我国施行的退耕还林、还草政策和生态保护策略亦会影响景观类型的分布与演化,这一结论与张静静等[5]的研究基本相符。随着坡向由阳坡到阴坡转换,建设用地表现出较高的敏感性,由此可见坡向转换带来的热量改变对人类建设活动具有较大的影响,从而深刻地影响到建设用地的分布。

通过移动窗口法发现低山丘陵区景观破碎化程度轻的地区位于地势平坦、更适宜于生存和发展的河流附近,景观破碎严重处呈现出“山顶为林地,山腰为草地,山脚为耕地”的典型丘陵形态,冲积平原景观多样性最为丰富的地区为城乡结合部,山地区域耕地破碎化严重。由此可见,坡度和起伏度对于景观破碎化程度的影响较大,景观分布一致性较好的区域多为平坦的河谷地带,而山地丘陵区景观破碎化程度较大;另外,城乡分异所带来的人类活动差异性集中体现在城乡结合部,从而导致这一地带的景观类型多样,景观破碎化程度亦较高。

利用Pearson相关性分析得到高程与景观指数的相关性大于其他地形因子与景观指数的相关性,出现这一结果主要是由于水热条件是景观类型演化的主导因素之一,而在诸多地形因子中,高程对于水热条件的分布影响最大,从而使得高程与景观指数的相关性最强。

该研究受限于数据的可获取性,仅从地形因素来探讨景观格局的分布特征,研究结果尚不够全面,在后续工作中可从地形、气候和人类活动这3个维度开展研究,从而更加全面地揭示景观格局分布与演化的特点与规律。

4.2 结论

(1)高程、坡度和起伏度较低的区域主要用地类型为耕地和林地,其中耕地占比最大;随着高程、坡度和起伏度的增加,主要用地类型由耕地过渡为林地,草地面积占比呈先减少后增加的趋势;在不同坡向上,各景观类型占比差异较小。

(2)随着高程、坡度和起伏度的增加,建设用地、水域和耕地的分布指数显著递减,优势度降低;在高海拔、坡度和起伏度区域,草地和林地分布指数成为主要用地类型,景观单一化趋势明显,景观空间异质性减弱,景观连通性与聚集度加强。从阳坡到阴坡,分布指数变化最大的用地类型为建设用地,其次为草地和林地。

(3)研究区不同地貌类型景观格局指数的空间差异性较为明显,山地地貌涪江沿岸景观呈现出斑块密度小、形状规则、破碎化程度较大的特点;冲积平原地貌区从城市中心到外围景观格局主要表现为相对单一化—多样化—相对单一化的变化趋势,城乡结合部景观格局呈现出多样化、破碎化严重的特点;丘陵地貌涪江沿岸景观类型呈现单一化趋势,破碎化程度减弱,聚集度和连通性较好。

(4)不同地形因子对景观格局的影响程度不同,高程、坡度和起伏度与景观格局表现为极强相关性,坡向与景观格局表现为弱相关性,地形因子对景观格局的影响程度为高程>坡度>起伏度>坡向。