回忆与想象的眼动比较研究

郑俊斌,张伟诗,张芷

(浙江警察学院,杭州 310053)

1 引言

回忆和想象是两个重要认知活动,其神经机制曾被《Science》列为2007年十大科学发现之一。研究者发现它们在脑与认知神经等方面联系紧密,比如Argembeau、Van(2004年)和Gaesser、Madore、Schacter(2014年)发现,回忆与想象的生动性因实验条件改变而产生类似趋势变化[1-2],Addis、Wong、Schacter(2007年)和Schacter(2008年)发现,处于回忆与想象状态下的受试者在大脑皮层兴奋区域上具有高度重合性,且由特定神经网络结构负责相关认知活动[3-4]。但Okuda,Fujii、Ohtake(2003年)和Addis,WongSchacter(2007年)则发现即使共用神经网络,它们也存在一定差异,比如给予相应刺激,想象在额极、海马等区域的激活程度明显高于回忆事件[1,5]。Brigard和Giovanello(2012年)进一步发现,想象能力取决于回忆能力,而且回忆所产生的细节比想象时更丰富[6]。Schacter (2012年)发现想象比回忆存在更多认知加工过程[7]。郑丽(2012年)也认为回忆是将大脑中已有信息进行提取和重组,而想象则在提取和重组的基础上将信息重新构建[8]。

在现实生活中,脱离于功能性脑成像技术的回忆与想象状态较难被区分,而眼动研究则带来一定的启发。研究发现,眼球运动在一定程度上可以反映出大脑所受到的刺激[9],其中眼动轨迹与行为人说谎相关[10],瞳孔大小与满意度[11]、认知负荷[12]、思维活动[13]、情绪[14]、色彩[15]等相关,眨眼次数与信息处理量[16]及注意力分配相关[17]等有关。但能否直接通过眼动来区分回忆与想象还有待证实,这也是本研究的出发点。

本研究采用眼动追踪技术,通过设计不同情景的问题,比较回忆和想象状态下的眼动反应是否存在差异。研究包含三个假设:第一,根据记忆、认知负荷等因素影响瞳孔大小,认为在回忆和想象的状态下瞳孔都会变大,但变化的速度和时间会有所差异。第二,根据撒谎时眼动轨迹变化规律,认为回忆其真实经历时眼睛会向左上转动,在进行想象任务时眼睛会向右上转动。第三,根据眨眼活动与任务信息量之间的关系,认为回忆时眨眼频率会变高,在想象时眨眼频率先变低在变高。

2 方法

2.1 实验设计

本实验采用2×2被试内设计,自变量为问题种类(回忆、想象)和任务线索(基线问题和情景问题),因变量为眼动指标的变化。

基线问题来源于受试者日常生活中的事项,情景问题是通过播放图片作为线索提示。每个类型下设2个问题,以避免单一问题引发的偶然性。正式实验前通过预实验对问题内容及呈现时间等流程进行优化。实验通过PPT呈现问题的方式对受试者进行提问,同时要求受试者进行相应的思考并对问题做出回答。

2.2 研究对象

本研究受试者均来自浙江省某高校大学生。前期预测实验受试者为6人,经过前期实验准备,预测实验后完善实验内容及流程后进入正式实验。正式实验受试者共107人,其中有7人因未完成实验等导致眼动信号丢失过多,为无效实验数据,删除后共得实验数据100份,其中88男12女,年龄在17-19岁之间。各受试者身体健康,智力正常,视力均为4.8~5.2之间,色觉正常,既往无沙眼等眼疾,无精神神经系统异常者,实验前后情绪均正常,且无无左利手行为习惯者。

2.3 实验仪器

眼动仪是型号为RED5的眼动仪。实验时使用的采样频率为500 HZ。受试者专用显示器采用22寸显示器,分辨率为1 680×1 050。数据记录软件为iView软件,数据分析软件为BeGaze软件。实验过程中配备固定头托一个,避免受试者在实验过程中因低头、转头而导致眼动仪无法采集样本数据。实验过程中,受试者眼睛距离屏幕70±10 cm。

2.4 材料

实验选取10张来源于自然界的动物图片或受试者日常能接触到的生活场景图片,无明显背景基调和情绪倾向,亮度适中。每轮实验共设置8个问题,其中问题1、2为回忆基线问题,问题3、4为想象基线问题,问题内容均来源于生活,与图片内容无关;问题5、6为回忆情景问题,问题7、8为想象情景问题,问题内容与图片内容有关。

2.5 程序

受试者来到实验室,在主试的指引下坐在测试椅上,选择一个较为舒适的姿势将头部放到固定头托上,观看屏幕。首先屏幕上呈现指导语,告知受试者即将测试的内容,以及对其要求。在得到受试者“已知悉”反馈后开始进行眼动校准。当校准反馈显示受试者左右眼在x、y方向误差偏离度均在0.5°以下则正式开始实验,否则继续进行校准。

实验开始后,显示屏上播放一组图片(共10张),要求受试者尽可能的记住图片的内容,在并告知图片全部呈现完毕后会询问与图片内容相关问题。每张图片呈现1次,呈现的时间为4 s,顺序随机。

图片播放完毕后对受试者进行提问,共设置8个问题,有关回忆和想象分别设置2个基准问题,和2个与图片内容相关问题。问题呈现于显示屏上,呈现时间为3 s,问题呈现结束后文字内容消失,呈现相同背景的空白页,实验前要求受试者在空白页呈现时迅速对问题内容进行作答,空白页呈现时间为6 s。实验流程如图1。

测试完毕后对受试者进行访谈,询问测试过程中有无难度过高或难以理解的问题,以减少错误数据对实验结果的干扰。

2.6 数据处理

为减少前一问题刺激对下一问题刺激的实验数据所造成影响,实验前告知受试者在空白页呈现时立即对问题进行回答并准备下一个问题。同时在数据处理过程中发现受试者在空白页呈现3s后,眼动指标变化变化已趋于平缓,因此在数据分析过程中取空白页前3 s时间的数据进行分析,后3 s作为调整期间。

BeGaze分析软件能对瞳孔直径、平均眨眼频率和扫描路径图像等数据进行简单的处理并导出。为达到比较分析不同问题下瞳孔大小变化趋势的目的,在瞳孔大小指标的数据处理过程中,本研究以200 ms为一个时间单位计算单位时间内平均瞳孔直径。同时为减少眨眼过程中瞳孔直径数据的缺失以及眨眼过程前后的数据异常导致的实验误差,分析过程中采用线性插值法填补缺失和异常的瞳孔数据[18]。在眼动轨迹的指标分析过程中,根据BeGaze软件得出的扫描路径图像,通过图像分析以受试者阅读题目结束后首次眼球运动超出题目范围并产生注视点的方向为眼动轨迹方向,进行路径研究。在眨眼频率指标的分析过程中,为研究不同情景下受试者眨眼频率的变化,将受试者的测试数据分为2个部分,第一部分的数据来源为题目消失前受试者的眨眼情况,第二部分的数据来源为题目消失后受试者的眨眼情况。

删去无效数据,初步分析后发现同一情景下的两个问题的各项指标数据虽存在差异但趋势变化相似,且差异性不显著。整合数据取平均值,采用SPSS 18.0进行统计分析。以双因素方差分析对眼动各项指标进行分析。

实验结束后对访谈结果进行归纳整理,发现受试者普遍认为有关想象情景的两个问题存在一定难度,其余问题难度适当。

3 结果

3.1 瞳孔大小

在有关瞳孔大小的分析中,结合100位受试者的瞳孔大小的变化趋势进行了分析。以每0.2 s为一个时间单位计算瞳孔大小的平均值,总共分析受试者接受问题刺激后6 s内的瞳孔大小变化数据。结果见图2:

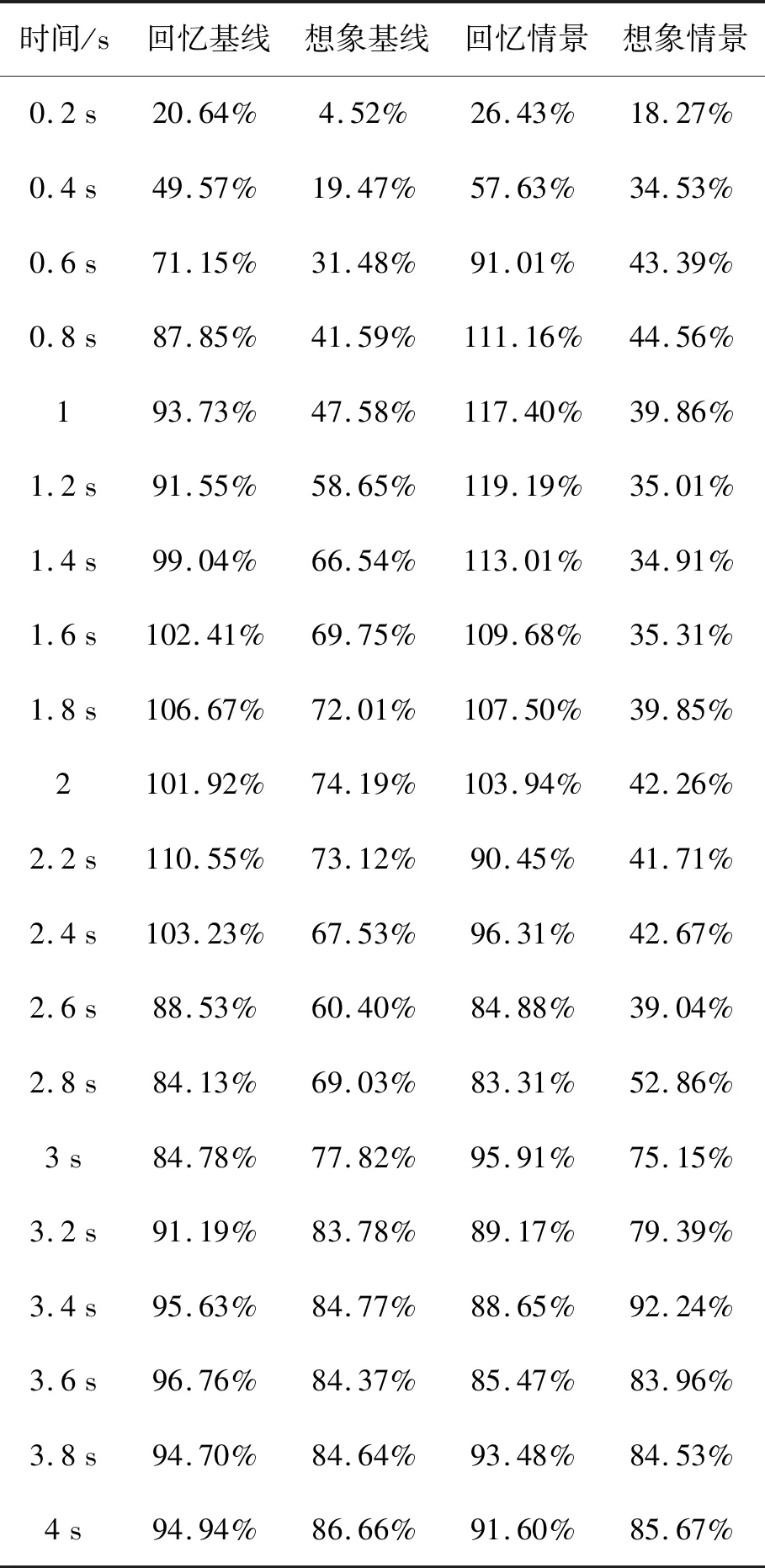

表1 不同问题情景下瞳孔大小变化率表

由图2可知,在回忆和想象情景下受试者瞳孔大小变化趋势存在差异。观察图2可得:当受试者接受问题刺激后,瞳孔直径都会先变小,大约在800 ms后瞳孔直径都会逐渐变大。两者不同的是回忆问题下受试者的瞳孔直径会在达到最小值后的1 s左右迅速增大,而想象问题下的瞳孔直径会在达到最小值后的3 s左右才会趋于平缓。同时在回忆问题情景下,受试者瞳孔直径迅速变化达到最大值后会呈现缩小趋势,而想象问题情景下瞳孔直径呈现一直增大。

表1为不同问题情境下瞳孔放大指数(Pupil Dilation Size,PDI)随时间变化的数据表,参照高鑫(2015年)[19]的计算方法,其计算公式为:

其中PDI为瞳孔放大指数,Pt代表时间为t时瞳孔大小,Pmin代表瞳孔最小值,Pm代表趋于稳定时瞳孔大小平均值。表中列举了不同问题情景下瞳孔放大指数随时间变化表,从整体数据中选出几个时间点,得出此表。由表1可知,情景问题中的回忆与想象的瞳孔变化差异大于基线问题。在回忆类型问题中,情景任务线索刺激后的瞳孔大小比基线任务线索刺激后更快的达到最大值,而在想象类型的问题中,情景任务线索刺激后的瞳孔大小比基线任务线索刺激后变化的更慢。

3.2 眼动轨迹

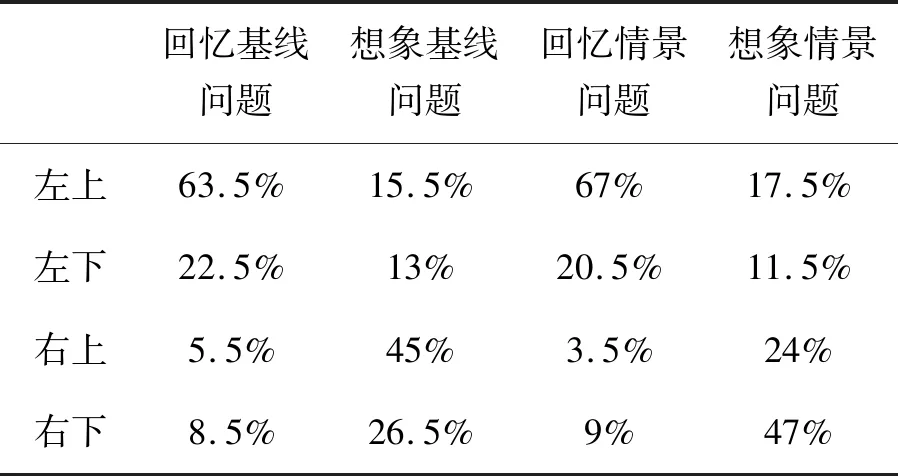

在眼动轨迹的评判中,采用受试者阅读题目结束后首次眼球运动超出题目范围并产生注视点的方向为眼动轨迹方向并进行相应分析研究。经统计分析后,结果见表2。

表2 问题后被测对象的眼动轨迹偏向百分比表

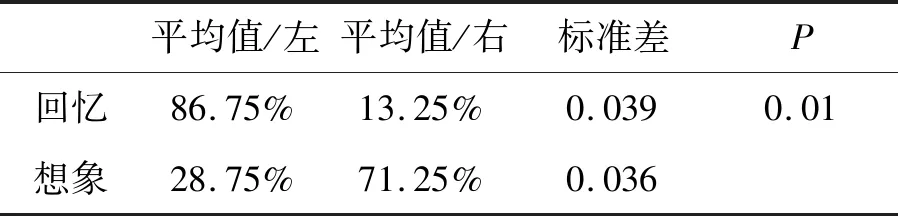

表3 问题后被测对象的眼动轨迹数据统计分析表

本实验主要的自变量因素是问题类型,因变量是问题刺激后首次眼动轨迹方向。由表3数据可知:对接近于87%的被测对象询问以往发生过的情节的问题时,其问题后首次眼动方向会向左,对71%的被测对象询问需要其想象的问题时,其问题后首次眼动方向会向右。经SPSS数据分析,在问题类型变量(回忆、想象)中,眼动轨迹方向存在显著性差异(F=362.31,P<0.001),在任务线索变量(基线、情景)中,眼动轨迹方向没有显著性差异(F=0.91,P=0.341)且时问题类型与任务线索之间交互作用不显著(F=2.52,P=0.112)。

3.3 眨眼频率

在眨眼频率变化的比较过程中,将受试者的测试数据分为2个部分,第一部分的数据来源为题目消失前受试者的眨眼情况,第二部分的数据来源为题目消失后受试者的眨眼情况。

表4 眨眼频率比较表

由表4可知,在总的眨眼数据比较中,每个问题的后期眨眼频率均高于前期眨眼频率。比较分析回忆和想象两种状态下的数据结果,可以发现在想象状态下眨眼频率变化率普遍高于在回忆状态下眨眼频率变化率,经SPSS数据分析,由双因素方差分析可得在问题类型变量(回忆、想象)中,眨眼频率变化率存在显著性差异(F=11.52,P=0.027),在任务类型变量(基线、情景)中,眨眼频率变化率不存在显著性差异(F=0.73,P=0.441),且问题类型变量与任务类型变量之间交互作用不显著(F=4.04,P=0.115)。

4 讨论

本研究在实验论证的基础上发现受试者在回忆和想象状态下的眼动指标变化具有一定的区分度。有研究者在研究说谎行为时发现谎言形成与回忆和想象之间存在一定的联系。连红杰(2009年)通过EPR技术在实验中发现大脑中并不存在专门的说谎区域,只是在以额区为代表的脑区在谎言的认知加工中过程中起着关键作用[20]。而在Addis,Wong和Schacter(2007年)的研究中则发现大脑在进行回忆和想象活动时,额极等脑区也起着重要作用。Mohamed(2006年)在比较功能磁共振成像技术和多道生理检测仪的结果后认为可以将形成谎言的过程分为7个阶段,其中第三个和第四个阶段就是对相关事件的回忆阶段和计划构建阶段[21]。Walczyk,Roper和Seemann(2010年)也认为合理谎言的构建需要利用与事实相关的记忆并利用资源结合一定的背景知识[22]。谎言之所以被称之为谎言而不是夸张和戏谑,是因为其产生的情景高度符合日常交往与合理信仰。在谎言构建过程中,说谎者会通过一系列的回忆和想象构造出一个场景,填充其中的细节,以此来完善自己的谎言,达到更为可信的目的。因此是否能通过区分回忆和想象的状态达到识别谎言的目的还有待进一步研究。

在眼动轨迹的分析过程中发现:眼球运动方向的左和右与回忆和想象状态有关,事实上眼球左右运动的同时会伴随着上下运动。孟春宁(2016年)认为眼球先向上再向左表示回忆,眼球先向上再向右则表示想象[16]。本实验中则发现眼球的上下与左右运动没有时间先后的区分,同时结合实验结束后的访谈与实验结果,认为眼球运动的上下应当与受试者的自我评价有关。即当问题存在难度时,受试者难以确信自己的答案是否准确,自我评价较低,眼球向下运动。

本次实验或存在一定的局限。首先,在实验参与者的选择上,由于受到参与实验的受试者年龄、性别和职业限制,本实验的结论是否普遍适用与不同性别、不同年龄和职业还有待验证。其次,在实验过程中,受试者可能会受到PPT页内文字信息消失以及在空白页内必须作答的压力刺激,从而对实验结果产生一定的影响。

5 结论

(1)在回忆状态下受试者的瞳孔直径变化速度会快于想象状态。回忆状态下瞳孔直径会在1s内迅速变化到极大值,而在想象状态下受试者的瞳孔直径会缓慢增大,大约在4s后才会与回忆状态下的瞳孔直径相接近。

(2)在回忆情景下,受试者的眼动轨迹会向左,在想象情景下,受试者的眼动轨迹会向右。在向左或向右运动的同时,向上或向下与受试者当时的自我评价有关。

(3)在回忆和想象情景下,受试者在对所询问的问题回答前的眨眼频率都会低于在对问题回答后的眨眼频率。并且受试者在处于想象状态下的眨眼频率变化率高于受试者处于回忆状态下的眨眼频率变化率。