党校系统青年学者科学研究能力分析

李任斯茹

摘 要:青年学者是推动学术发展和技术进步的重要力量,其科研实力对我国整个哲学社会科学研究的发展至关重要。党校青年学者要以扎实的学术研究提高授课水平,成长为党校教学科研的重要力量。本文采用文献计量学方法对2010-2019年期间我国党校系统青年学者立项国家社科基金青年项目情况进行了统计,对立项数量、立项学科、立项负责人情况、立项项目关键词等信息进行了全面系统的分析,以此揭示我国党校系统青年学者受国家社科基金资助青年项目所具有的特点及研究能力现状,以期促进我国党校系统青年学者研究能力的进一步发展。

关键词:党校青年学者;国家社科基金青年项目;研究能力;量化分析

科研活动是利用已知的科研手段与装备对未知进行探索与认知,科研资助既是对科研活动的支持,也是对科研人员生产力和创造力的激发。国家社会科学基金项目作为国字号哲学、人文、社会科学研究项目,其在基础研究领域的导向性、权威性和示范性不言而喻。青年学者作为推动学术发展和技术进步的重要力量,获得国家基金的资助是对其科学研究的充分肯定和鼓励。党校作为社会科研组织的主要构成力量之一,其科研实力同样对我国整个哲学社会科学研究的发展及科研队伍的壮大发挥着作用。中央党校常务副校长何毅亭多次在全校教学工作会议上提出“党校教师要用‘学术讲政治,要有时间搞科研、舍得花力气做学问,要重视科研,以扎实的学术研究和严谨的学理分析提高授课水平。”党校青年学者在教学上的进步离不开坚实的研究积累。2013年5月国家社科基金修订出台,将青年项目单列,主要针对35岁以下的青年学者,资助额度由每项17万上涨至20万,充分体现了国家对青年学者的重视与扶持。[1] 国家社科基金青年项目的立项数逐年增加。

目前国内基于国家社科基金立项课题所做的统计研究,从不同角度分析了哲学社会科学某一学科或某一地区的研究现状,分析元素主要集中于国家社科基金立项课题的数量变化、地区分布、研究主题、核心研究人员。但具体分析某类核心研究人员,特别是以党校系统获得国家社科基金资助项目的青年主持人为研究对象进行分析的相关研究尚为空白。本文以全国哲学社会科学工作办公室网站提供的国家社科基金项目数据库为主要数据来源。将其发布的2010-2019年国家社科基金立项项目名单按照项目类别为“青年项目”、所属系统为“各级党校”进行抽离,人工筛除整理无关、重复数据,作为基础数据,从中分析党校系统青年学者科学研究能力。

1.立项项目基本情况统计

1.1立项项目数量分析

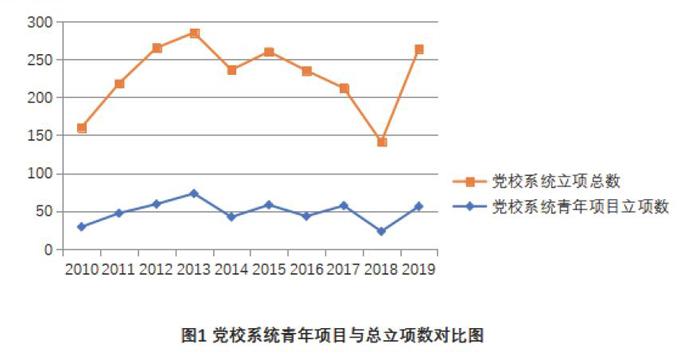

经过筛选2010-2019年党校系统共立项青年项目487个,年均立项48.7项,占党校系统总立项数的27.33%,全国共立项青年项目11620项,其中党校系统青年项目立项仅占4.19%。从走势图发现,2010-2013年党校系统青年项目立项数呈现连续增长态势,但自2014年数量回落之后增长趋缓,增减趋势基本与党校系统总立项数保持一致。

1.2立项项目学科统计

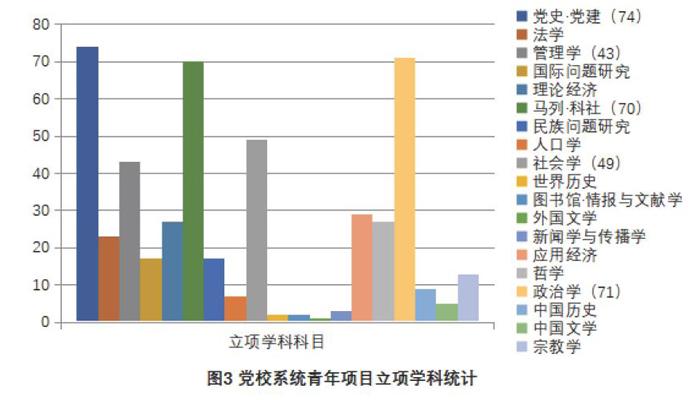

党校系统青年项目所涉及的学科涵盖了除考古学、统计学、语言学、体育学4个学科及教育学、艺术学、军事学3个单列学科外的19个学科门类,但各学科研究力量不均衡,学科关注度与党校的主课主业相一致。重点关注学科主要集中于党史·党建、马列·科社和政治学三大学科,立项总数达到了215项,学科优势明显。

1.3项目立项负责人情况统计分析

1.3.1立项负责人职称统计

项目申请人职称是该项目是否能获取国家社科基金资助的考察因素之一。国家社科基金青年项目主要资助培养35周岁以下的,具有副高级以上专业技术职称(职务)或者博士学位的哲学社会科学青年人才,不具有副高级以上专业技术职称(职务)或者博士学位的,可以申请青年项目,但必须有两名具有正高级专业技术职称(职务)的专家进行书面推荐。[2]本文对近十年党校系统青年项目立项负责人的专业技术职称(职务)进行了统计梳理,具有副高职称的青年学者141人,中级职称340人,占比高达70%, 初级职称5人。经筛选整理近十年有8位青年学者立项数为2个,并且这8位学者在连续两次项目立项时间段内由中级调整为副高级专业技术职称。由此可见,获得资助的青年学者在完成科研任务,加深学术造诣的同时实现了个人人才类型的确定,由初级研究者逐渐成长为专家型人才。

1.3.2立项负责人地区分布统计

全国31个省(自治区、直辖市)除内蒙古自治区外的各级各类党校近十年均有立项青年项目,其中14个省(自治区、直辖市)立项数超10个。如图4所示,如果将立项机构所在省市按北京、东、中、西部四个区域划分,各区域科研水平差异明显。立项数超10个的省(自治区、直辖市)中,东部区域8个,中部区域3个,西部区域2个。显而易见,在科研实力和水平上,东部区域优于中部区域,中部区域优于西部区域。北京作为我国的政治、文化中心,以绝对优势占据首位,立项数占总立项比例25.5%。上海、浙江、江苏三个东部省市紧随其后,合计立项128个。这一表现是与区域经济、科技、文化教育水平相呼应的。

1.4立项项目关键词统计

本文采用文献计量学中的词频分析法对近十年党校系统立项的青年项目(立项数>3)按照学科分类进行关键词梳理统计(见表1)。关键词是一篇文献核心内容的提炼和浓缩,在某个学科领域文献中反复出现的关键词可代表该领域的研究热点。从表1中可以看出中国共产党、治理、社会主义既是党史·党建、政治学、马列·科社三大学科的高频关键词,也是党校系统青年学者的科研重点与热点。

前文通过对2010-2019年各年青年项目立项数的分析发现以2014年为时间节点,立项数量变化呈现出了两种态势。因此,以2014年为节点,将2010-2019分为两个时间段,提取高频关键词,选取排名前十的高频关键词(见表2)。表2两个时间段中有多个相同的高頻关键词,表明党校青年学者围绕主课主业在研究内容上保持了一定的持续性和稳定性。

2.存在问题分析

2.1 科研能力不足

国家社科基金项目是我国高权威性课题项目之一,获得该项资助在一定程度上体现了项目负责人的科研能力。作为社科研究五大主体力量之一(高等院校、社科院、党校系统、各级党政机关、其他研究机构)的党校系统同样需要此种资助的刺激与鼓励来发挥和提升自身的科研能力,特别是具有思维敏捷、创新性强、朝气蓬勃等科研优点的青年学者。通过项目申报、完成、评审等一列过程的锻炼,增强其科研意识,挖掘其科研潜力,激励其科研效能感,使之逐渐成长为党校科研的中坚力量。但从情况梳理的结果来看,目前党校系统青年学者展现出来的科研势头并不强劲。近十年虽每年都有立项项目,但数量较少,与全国数量差距较大,科研能力有待提升。其主要困境在:一是部分青年学者科研自主意识不强。相较于高校高强度的科研压力,党校系统的青年学者科研生活较为安逸,没有“非升即走”的达摩克利斯之剑高悬于头顶使得部分青年学者抱着得过且过的自我要求完成基本的科研任务。二是部分青年學者科研动机不单纯,科研持续性不足。科研动机影响科研行为,部分青年教师初入职场,面对职称晋升和教学考核的双重压力产生科研教学焦虑,特别是党校学员的特殊性使得青年教师在讲台上缺乏教学底气,该底气缺失源自于实践经验缺失与学历倒挂。不自信与焦虑使得青年教师急于产出科研成果,并应用于教学过程。然而科学研究是需要积累、消化、再造、创新的,急于求成反而会浮于表面,使得科研思维停留于表象阶段甚至停滞从而最终影响科研能力提升。

2.2研究力量地域分布不均

党校系统青年项目立项机构地域分布呈现出集中分散不均衡的明显特征。可以说,北京和东部地区的城市在经济实力、学术思维、科研人员后备力量等方面的明显优势直接或间接的影响着科研活动,区域内各省市党校无论是教学活动还是科研管理都有较为丰富的经验,自身科研实力及立项机会高于中部地区和西部地区,科研活跃度高。资源禀赋差异造就先天养分不足,愿景规划短视导致后天修为欠缺,致使中部特别是西部地区党校系统科研生态环境较差,学科发展缓慢,成果产出少;体制机制落后,科研模式创新度低,体制效能、学术生产力发挥不足。虽然个别省市(例如中部区域的湖北省、西部区域的新疆维吾尔自治区、重庆)党校表现良好,但独木难支。

2.3研究学科冷热不匀

通过对立项情况的梳理发现,党校青年学者研究主题所涉及的学科覆盖了国家社科基金所划分的绝大多数学科门类,研究学科高度集中、研究重点持续稳定,但同时也表现出冷热不匀,发展态势不明显的特征。党史·党建、马列·科社、政治学是党校的强势学科、重点专业,教学和科研需求明确、任务量大、关注点多,必然会产生高关注度,但同时也带来了研究局限。一方面科研主题的高集中度有助于特定领域问题的有效突破并应用于社会实践,但学科界限日益模糊,交叉融合研究日益加剧,高集中度容易造成研究视野狭窄,忽视相关领域研究,疏漏新的学科生长点;另一方面使得党校部分青年学者急功近利、迷失定位、盲目选择,对科研方向把握不准,科研内容拿捏不清,从而导致其自身研究方向不明确,擅长领域不精准,浅尝辄止甚至于改旗易帜,最终难出精品。 “中国特色社会主义重大现实问题”“马克思基本理论特别是中国特色社会主义理论体系”是《中国共产党党校工作条例》对党校科研主题的引导,以“国内外形势发展”为基,服务于“党的理论创新”、服务于“党委和政府决策”、服务于“社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设”是《中国共产党党校工作条例》对党校科研重点、研究视角的点拨。[3] 学科发展,时代更迭必然会产生新的研究视角与研究热点,建立在自我研究方向基础上的多元化思维将有助于形成自身独到的研究视角,提升科研产量与质量。

3.加强能力培育的对策建议

3.1塑造外部环境

(1)发挥实践作用

党校青年教师存在的实践经验与学历倒挂现象会影响其科研能力提升。走向实践,了解现实,进修研习是解决这一问题的根本途径。设立制度,让青年学者走进一线挂职锻炼,深入调研,切实了解经济社会的发展现状,将研究下沉到实践,科研就不再是“纸上谈兵”的空理论,而是生动活泼但又不失专业的现实描述。

(2)重视团队搭建

优秀的科研团队、稳定的科研梯队是青年学者提升科研能力的重要元素,因为其具有合适的年龄差和互补的专业知识与技能。科研团队的集体协作和梯队前辈的扶持可以帮助青年学者少走弯路,厘清科研思路,找准科研方向,挖掘自身科研价值。

3.2激发内生动力

科研能力主要表现于学者自身综合科研素质、自主科研能力、思考和提出问题,分析和解决问题的能力。通过导向教育和激励政策,在潜移默化中使得青年学者自己意识到科研的重要性,端正科研动机,了解自身的科研需求,参与团队的科研活动,在不断的科研尝试中,提高自己把握学科发展动态,了解研究领域最新成果的能力,通过不断的学习和总结学会思考和提出问题,并对问题进行分析与解决,提高自身综合科研素质。

参考文献:

[1]周为,谌倩.青年教师获国家社科基金资助影响因素分析——以管理学为例[J].科技创业月刊,2019[2]:139-145.

[2]全国哲学社会科学工作办公室网站.国家社会科学基金管理办法 (2013年5月修订)[EB/OL]http://www.npopss-cn.gov.cn/n/2013/0520/c219644-21542088.html,2013-05-20

[3]新华网.中共中央印发《中国共产党党校(行政学院)工作条例》[EB/OL] http://www.xinhuanet.com/politics/2019-11/03/c_1125187336.htm,2019-11-03.