不同等级城市下地震灾害损失分析

唐华都 武亦彬 尚子铂

摘 要:近些年来,随着城市化的不断发展,城市建筑质量明显提升,但是地震对城市的破坏仍十分惨重。我国地震灾害频发,在地震作用下,不同等级的城市受到的破坏程度差别较大,为了研究不同等级的城市与地震造成的破坏程度有怎样的联系,我们小组通过GIS平台选择地震造成的人员伤亡、经济损失和房屋破坏程度为研究目标,收集了我国从1992年到2017年发生过地震的城市及其震后的人员伤亡、经济损失和房屋破坏程度的数据,借鉴前人的数据和相关研究,对收集的数据进行数理统计,观察数据之间的联系,最后运用回归曲线分析。结果显示:一线城市极少发生地震;从二线到四线城市,地震损失随着城市等级的降低而成指数增长;和四线城市相比,五线城市地震损失明显下降。

关键词:地震损失;城市等级;统计分析;城市演化

1 引言

中国地震活动频度高、强度大、震源浅,分布广,是一个震灾严重的国家,地震多发于山区、火山、高原地区。地震的发生会带来建筑物与构筑物破坏,人员伤亡等直接灾害,还可能诱发火灾、水灾、有毒氣体泄露、海啸、滑坡等次生灾害,对人力财力的影响是毁灭性的。一线城市大部分位于平原且离山较远的地方,避开地震带,房屋安全性能较高,地震发生几率相对较低,建筑物损毁相对较少。而二三四线城市为应对城市规划中建筑用地较少的问题,高层建筑物密度增大,加之城市住房标准较低,房屋抗震性能较差,地震所带来的灾害程度较大,因此本文重点为地震对二三四线城市破坏程度的探究。

王立功(1985)[1]根据徐州市城市未来的震害分布与地震易损性指标相结合,得到城市震害预测图,反映了震害分布规律。张景发等(2018)[2]结合唐山震后的航空照片,再根据选取样本的变化检测结果,判定唐山地震的地震烈度等震区。武艳强等(2016)[3]基于唐山地震同震的水平位移分布和震源区现今GPS速度结果,增强对唐山地震前后地壳形变特征的认识。周月玲等(2017)[4]对张家口市尚义MS 4.0地震震害特征与烈度分布分析,揭示地震的孕震构造环境及发震断层。时立荣等(2019)[5]针对汶川地震,结合近十年来国内社会科学对自然灾害治理的研究,总结灾害治理经验,把握灾害治理的动态和趋势。潘岳怡等(2017)[6]通过统计算法对烈度评定值与衰减关系计算值的残差进行检验分析,以此检验烈度评定值随时间的变化趋势。张方浩等(2016)[7]利用云南地区丰富的烈度等震线资料,采用分区的思想,进一步研究云南地区地震烈度衰减关系,并建立一套符合云南地区的地震烈度应急评估模型。

上述研究只针对某一特定的二、三、四线城市,进行专项研究,本文通过GIS结合数理统计,并通过回归曲线表达的方式对二三四五线城市综合深入研究,多方位比较地震危害程度与城市等级之间的关系,从而加强地震对不同城市破坏程度的认识并在城市目前抗震防灾设施基础上提出一些新型抗震措施。

2 数据处理方法

本文利用GIS平台[8]将以下收集处理过的1992年以来中国大陆地震震害损失与地理信息相结合,得到城市的等级。基于GIS平台对历史地震及破坏情况进行空间分析,并结合数理统计方法,对统计数据进行整理描述展示出统计数据的规律,得到均值、方差、变异系数等描述展示出统计数据的规律,且建立一个相关性较好的回归方程,并加以外推,用于预测今后的因变量变化的曲线,最后得到中国大陆地震灾害时间和空间损失分析。

3 数据处理

考虑到1992-2017年所记录到成灾地震(指有经济损失、人员伤亡或建筑破坏的地震)的最小地震是3.4级,所以本文自《中国大陆地震灾害损失评估汇编》[9-15]搜集了1992年到2017年二、三、四、五线城市的地震数据信息,二线城市7个样例,三线城市19个样例,四线城市30个样例,五线城市146个样例,总共202个样例,针对这些样本进行了以下的讨论与分析。

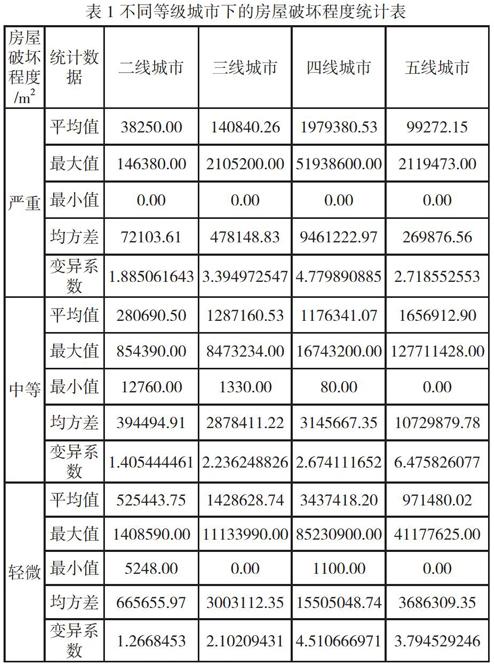

表1给出不同等级城市下的房屋破坏程度统计,我们对搜集到的关于房屋破坏程度的数据进行整理,分析得到关于严重、中等、轻微三种程度的最大值、最小值、平均数、均方差、变异系数。三种不同房屋破坏程度的统计数据随着不同等级城市的变化基本一致。

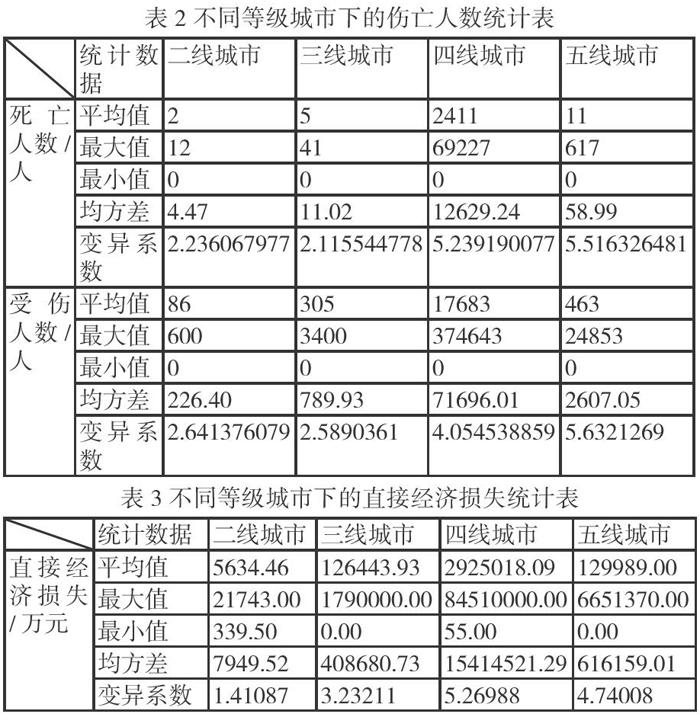

通过数理统计方法,我们对搜集到的关于伤亡人数和直接经济损失的数据进行整理,得到以上表格的最大值、最小值、平均数、均方差、变异系数。最大值随着城市等级的提高,先增大后减小,最小值规律性不明显,均方差和变差系数数值过大,无法很好的反映数据的分布情况,而平均数直观的反映数据的基本特征,也可以用它进行不同组数据的比较,以看出组与组之间的差别,更利于我们以下的数据分析,所以我们采用平均数处理数据。

图1给出1992-2017年不同城市下的受伤和死亡人数变化图,发现随着城市等级的降低,人口受伤人数和死亡人数先增大后降低,峰值出现在四线城市。二、三、五线城市人口伤亡人数较少,三线到四线城市人口伤亡数目显著增加,即在二线城市到四线城市之间,人口伤亡数随城市等级增加呈指数增加,但在五线城市中伤亡数下降。在二、三、五线城市中,死亡人数相较于受伤人数相差不大,但是在四线城市中,受伤人数远远多于死亡人数。

图2给出1992-2017年不同城市下的直接经济损失变化图,随着城市等级的降低,直接经济损失先增加后降低,峰值在城市等级为四线左右的城市,峰值大部分由2008年5月汶川8.0级地震贡献的。二线到四线城市经济损失先呈指数变化,其中,在三线到四线城市之间有一个迅速增长的趋势,但是,从四线城市到五线城市呈下降趋势。

图3给出1992-2017年不同城市下的房屋破坏程度变化图,轻微程度下随着城市等级降低,房屋破坏面积增大;中等程度下二三四线城市破坏严重程度不高,但是在五线城市发生突变,房屋破坏面积显著增加;严重程度下随着城市等级提高,房屋破坏面积先增大后降低。轻微和中等房屋破坏面积,在二线到五线城市之间呈指数增加,严重房屋破坏面积,在二线到四线城市缓慢增加,四线到五线减少。

4 数据分析

本文通过对中国大陆1992-2017年不同等级城市下地震灾害损失分析,基于GIS平台,在空间和时间上对不同等级城市带来人口、房屋建筑、直接经济损失差异情况的分析上,我们在地震震级、城市选址、建筑物抗震等级、居民防灾意识、预灾方式、搜救速度等方面展开更深入的研究。

4.1 各线城市的地震灾害特点

二线城市震级较低,发生的频率也低,平均震级在4.8左右,地震造成的人员死亡量基本较少,损失比较低。地震多发生在三四线城市,三线城市震级集中在5.0左右,四线城市平均震级在5.5左右,发生频率高,危害程度大,因此地震对建筑物带来的损毁程度较高,人员伤亡量大。

4.2 城市选址与地震频率

城市的选址与地震带有关,越高等级城市离地震带越远,板块稳定,挤压较少,具有得天独厚的地理位置,地震灾害发生频率较低。二线相对远离地震带,三四线靠近地震带,因此出现人口伤亡、房屋破坏、直接经济损失的差异。

4.3 城市居民防震意识

城市等级高的地区的居民,知识水平较高,在教育中重视对自然灾害急救措施的传播,对地震具有较好的防范意识,在地震发生之时能更准确找寻牢固安全的地方作为避身场所,而三四线城市的居民缺乏对逃生措施的认识和学习,难以及时找到安全地点。

4.4 城市抗震措施

城市等级越高,科技水平越高,预警措施越到位,预防方式也多样。利用科学技术提前发觉地震的到来,为居民带来更多的躲避时间,而经济相对落后的小城市、山区,很难得到准确及时的地震信息,反应时间短,难以迅速找到合适的地方躲避。

4.5 市级路网建设程度

高等级城市的道路数量多,道路安全,道路选择方案也多,救援人员到达的速度要比到达低等级城市快的多,可以在短时间内展开救援,可以救出更多的受困者,减少伤亡。

4.6 四线城市大规模破坏的原因

随着城市等级的提高,房屋抗震等级也逐渐增高。二三线城市经济较为发达,在房屋建设中,对其稳固程度,抗震等级等作出要求,建筑物稳固程度较好,建筑物抗震等级高,防震措施到位,因此地震对建筑物带来的损毁程度较低,人员伤亡量少,经济损失少。四线城市的房屋整体质量没有二三线城市质量好,尤其是偏远农村地区自建房屋抗震性能差,这使得地震时房屋坍塌造成了很大的人员伤亡和经济损失,如上文提到的2008年的四川汶川8.0级地震。

4.7 五线城市灾害分析

由于五线城市比较特殊,平均震级较大,平均震級在5.6左右,发生频率高,但五线人口数量少,房屋不密集,造成的损失也少。而且因为如果发生强等级地震,造成巨大损失的话,那么城市对人口的黏度和人们对城市的归属感会降低,再加上五线城市地理位置、经济发展等一些方面不具有优势,导致这个五线城市会逐渐失去人口,乃至最终消亡,所以五线城市相对于四线城市在各方面的地震损害才会有所减小。

5 总结

根据GIS平台,在空间和时间上对不同等级城市带来人口、房屋建筑、直接经济损失差异情况的分析上,我们可以得出以下结论:从二线城市到四线城市,随着城市等级的降低,地震造成的损失成指数增长,与我们预期猜测大致相符;五线城市与四线城市相比,地震造成的损失呈下降趋势。造成从二线城市到四线城市地震损失增长如此之快的原因可能是:

①二线城市震级较低,发生的频率也低,地震多发生在三四五线城市,频率高,危害程度大,因此地震对建筑物带来的损毁程度较高,人员伤亡量大。

②城市的选址及其留存与历史上发生的地震的频率有关,经过长时间的演化,高等级城市一般会建立在板块稳定、挤压少、地理位置好,地震发生频率低的区域。

③不同等级城市的房屋抗震等级也不同,高等级城市在房屋建设中对其稳固程度和抗震等级要求更高。

④高等级城市有专属的避难区域和较高的防震意识,而低等级城市则缺乏相关的建设;从四线城市到五线城市地震造成的损失反而下降的原因可能是五线城市人口数量少,房屋分散,人们对城市的归属感低,考虑地震影响,人们会选择离开。

此外,为了减少地震造成的损失,我们建议:提高低等级城市房屋建设的抗震能力,采用新型抗震材料;加强居民的防震教育,提高震后逃生能力,训练被困后的自救能力。

参考文献

[1] 王立功. 以徐州为例初探城市社会因素地震易损性分析*[J].地震学报,1985(1).

[2] 张景发,李强,张庆云,田甜,申文豪,薛腾飞,王建飞. 多源遥感图像的1976年Ms7.8唐山大地震等烈度区评定[J].遥感学报,2018.

[3] 武艳强,黄立人,陈长云,朱爽,金涛,刘辛中. 1976年唐山Ms7.8地震同震及现今形变特征[J].地震学报,2016(4):609-617.

[4] 周月玲,张合,王晓山,蔡玲玲,王燕,边庆凯,彭远黔.2016年尚义M_S 4.0地震震害特征及发震构造分析[J].地震地磁观测与研究,2017,38(03):60-66.

[5] 时立荣,闫昊. 汶川地震以来对自然灾害治理的社会科学研究态势分析[J].理论探讨,2019(1)

[6] 潘岳恰,俞言祥,肖亮. 中国地震烈度评定值的统计检验[D]地球物理学报,2017, 60(2): 593-603.

[7] 张方浩,蒋飞落,亭永强. 云南地区地震烈度评估模型研究[D]中国地震,2016. 32(3): 511-521.

[8] 李雯,陈文凯,周中红,高娜,陈晋.中国大陆地震灾害生命损失时空特征分析[J].灾害学,2019,34(01):222-228.

[9] 中国地震局震灾应急救援司中国大陆地震灾害损失评估汇编(2008-2010) [MJ] 北京地震出版社,2010.

[10] 中国地震局震灾应急救援司中国大陆地震灾害损失评估汇编(1992-1995) [MJ] 北京地震出版社,1996.

[11] 中国地震局震灾应急救援司中国大陆地震灾害损失评估汇编(1996-2000) [MJ] 北京地震出版社,2001.

[12] 中国地震局震灾应急救援司中国大陆地震灾害损失评估汇编(2001-2005) [MJ] 北京地震出版社,2006.

[13] 中国地震局震灾应急救援司中国大陆地震灾害损失评估汇编(2006-2010) [MJ] 北京地震出版社,2011.

[14] 中国地震局震灾应急救援司中国大陆地震灾害损失评估汇编(2011-2015) [MJ] 北京地震出版社,2016.

[15] 中国地震局震灾应急救援司中国大陆地震灾害损失评估汇编(2016-2017) [MJ] 北京地震出版社,2018.