夏县中心地震台地电场观测数据质量评价与特征分析

李晓锐,常 姣,刘国俊,姚林鹏,黄春玲,李 民

(1.山西省地震局夏县中心地震台,山西 夏县 044400;2.太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站,山西 太原 030025)

0 引言

地电场是指地球表面天然存在的电场,根据场源的不同,地电场可分为大地电场和自然电场。大地电场是由地球外部场源与地球介质间相互作用产生的感应电场,具有广域性;自然电场是由地球内部介质的各种物理化学作用产生的局部电场,具有相对稳定性[1]。地电场是地球物理观测的重要手段之一,国内外相关研究表明,地震在孕育和发生过程中会产生电磁异常信号,地电场表现出的短临异常对地震预测预报具有重要意义。

夏县中心地震台(以下简称夏县台)原地电场建于2006年,正式观测以来多次获得全国质量评比前三名的好成绩。2016年由于政府扶贫,将扶持项目建在观测场地内,导致观测数据质量下降,场地条件不符合地电场观测规范要求,故台站于2018年开始堪选建设新场地。新场地于2018年7月建成,2019年开始正式观测。为有效使用观测数据,对夏县台地电场正式观测一年来的数据进行质量评价与特征分析,以期为夏县台地电场观测数据在地震预测预报工作中的应用提供参考。

1 观测场地及系统概况

夏县台地电场观测场地位于山西省夏县南大里乡南晋村西南200 m处的农田内,海拔约490 m。地质构造上处于祁连山、吕梁山、贺兰山“山”字形构造的东翼,新华夏系运城凹陷的北东边缘中条山北麓断裂NE段的北部,中条山山前洪积扇上。中条山北麓断裂为第四纪活动断裂,位于鄂尔多斯地块东南缘,是运城盆地的主控断裂,断裂总长约137 km,沿断裂带有温泉出露,属于构造活跃地区,场地适合地电场观测[2]。

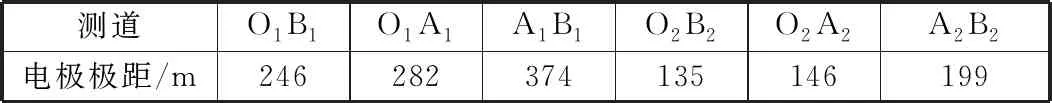

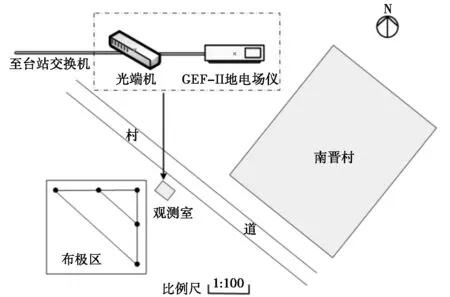

夏县台地电场观测仪器为中国地震局地壳应力研究所研发的GEF-II型地电场仪,观测电极为兰州地震研究所研制的固体不极化电极。观测室距离公共电极O极点20 m,电极布设呈第三象限双“L”直角型,在场地公共电极O极点向南和向西布设测线,每个方向均有两个测道,选取不同极距埋设电极,外线路采用地埋导线方式。各测向极距如表1所示,场地布设情况如第16页图1所示。

表1 地电场观测装置参数表Table 1 Parameters of geoelectric field observation device

2 观测资料选取

夏县台地电场始建于2018年初,于2019年1月开始正式观测。根据观测系统运行和观测资料产出情况,选取2019年1月至12月的观测数据进行质量分析和评价。

3 观测数据质量评价

3.1 数据连续率、完整率评价

图1 地电场仪器布设图Fig.1 Layout of geoelectric field instruments

地震观测数据比较通用的评价指标是观测数据的连续率和完整率。观测数据的连续率统计的是原始观测数据,完整率统计的则是预处理数据,这两个评价指标直接反映了仪器的工作状态及观测系统的运行情况。因在仪器故障而无法正常工作时,数据连续率必然降低;因观测系统运行不正常时,常产生错误数据,在预处理过程中会予以删除,影响数据的完整率。夏县台地电场数据连续率和完整率情况统计如表2所示,从表中看出,夏县台地电场观测数据每个月的连续率和完整率均在99%以上,表明仪器工作状态良好,观测系统运行基本正常。

表2 2019年观测数据连续率和完整率统计表Table 2 Statistics of continuity and completeness of observation data in 2019

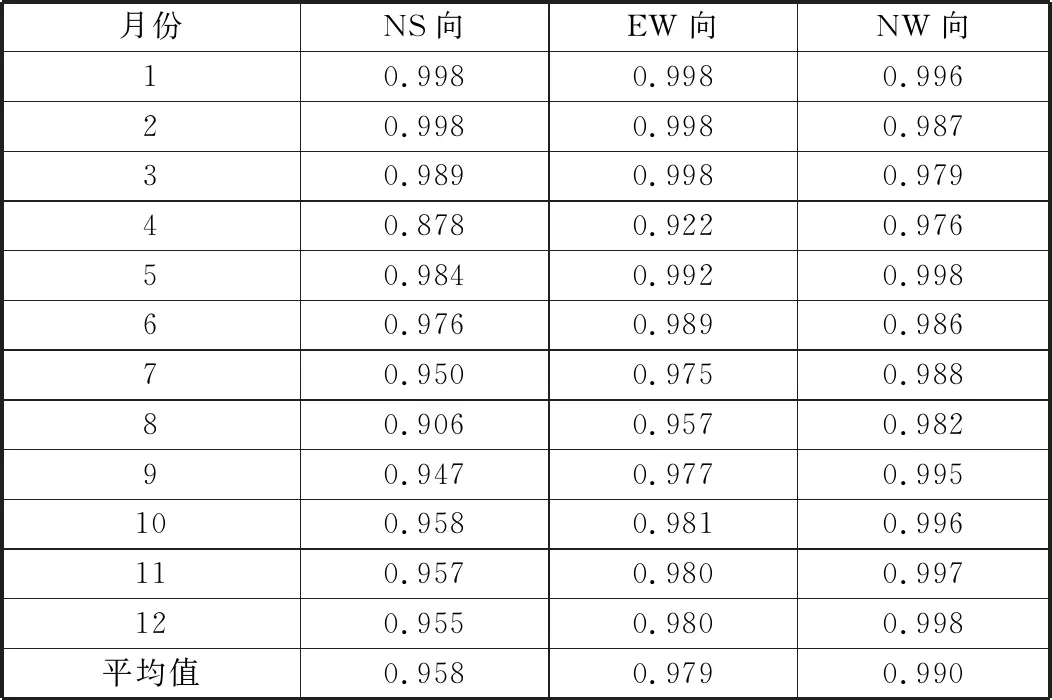

3.2 相关系数评价

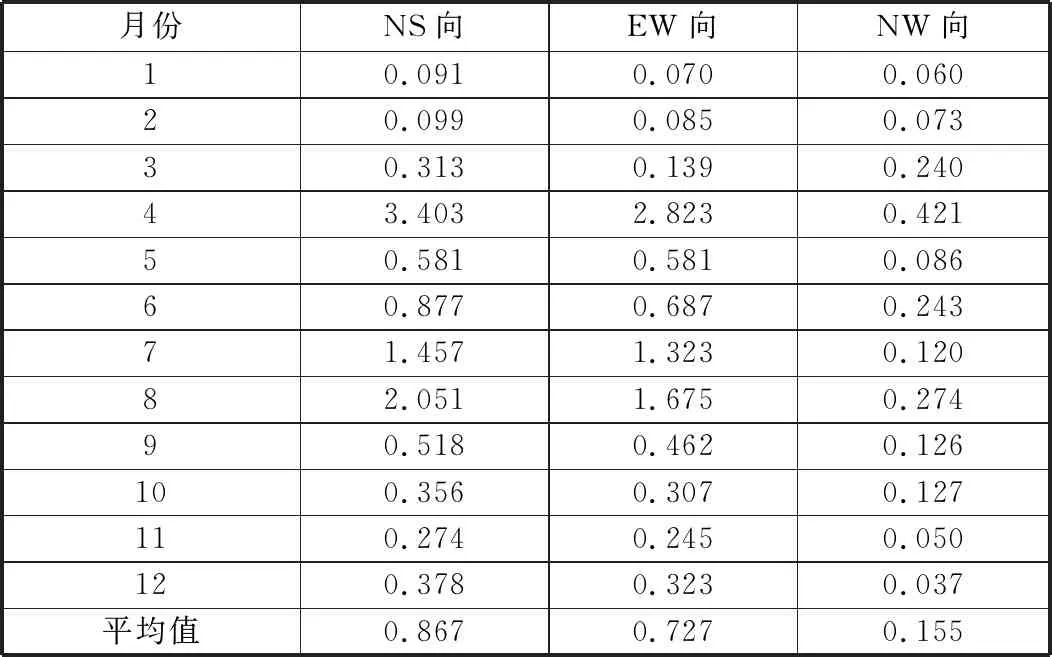

由于地电场具有局部稳定性的特点,理论上同一测向上长短极距测道的数据变化趋势应该基本一致。通过对各测向分别进行时域相关分析,可以验证数据变化趋势的一致性,即求取同一测向上长短极距测道观测数据的相关系数。如相关系数较高,表明观测数据的可信度较高,否则需要考虑观测装置是否存在问题或场地周围是否存在干扰。夏县台地电场观测数据每个月的月相关系数统计如表3所示。统计结果表明,除4月份因场地内雷电天气和雷电过后的短极距O极电极故障等原因导致的相关系数较低外,夏县台地电场观测数据相关系数基本保持在0.9以上,观测系统运行稳定,场地周围无明显持续干扰源,观测数据稳定可靠。

表3 2019年观测数据月相关系数统计表Table 3 Statistics of monthly correlation coefficient of observation data in 2019

3.3 归零差值评价

由于地电场具有局部稳定性的特点,理论上同一测向上长短极距测道的数据变化幅度应该基本一致。用归零差值可以验证数据变化幅度是否一致,是否存在漂移现象。归零差值的计算分三步:第一步,去除观测数据的背景值,即将观测数据与该测道00:00时刻数据(具体计算时使用前4 h的平均值)相减,得到本测道的归零日变化数据;第二步,计算相同测向的长短极距测道归零数据的差值序列;第三步,求出上述差值序列的绝对平均值,即为归零差值[3]。夏县台地电场观测数据每个月的月差值如第17页表4所示。结果表明,4、7和8月NS、EW向存在归零差值大于1 mV/km的情况,其余月份差值较好。其中,4月因场地内出现雷电天气,加之雷电过后短极距O极电极故障等因素影响,导致归零差值较大;7月,主要因16日更换短极距O极电极导致归零差值较大;8月份主要因场地内农田灌溉现象较多,导致归零差值较大。

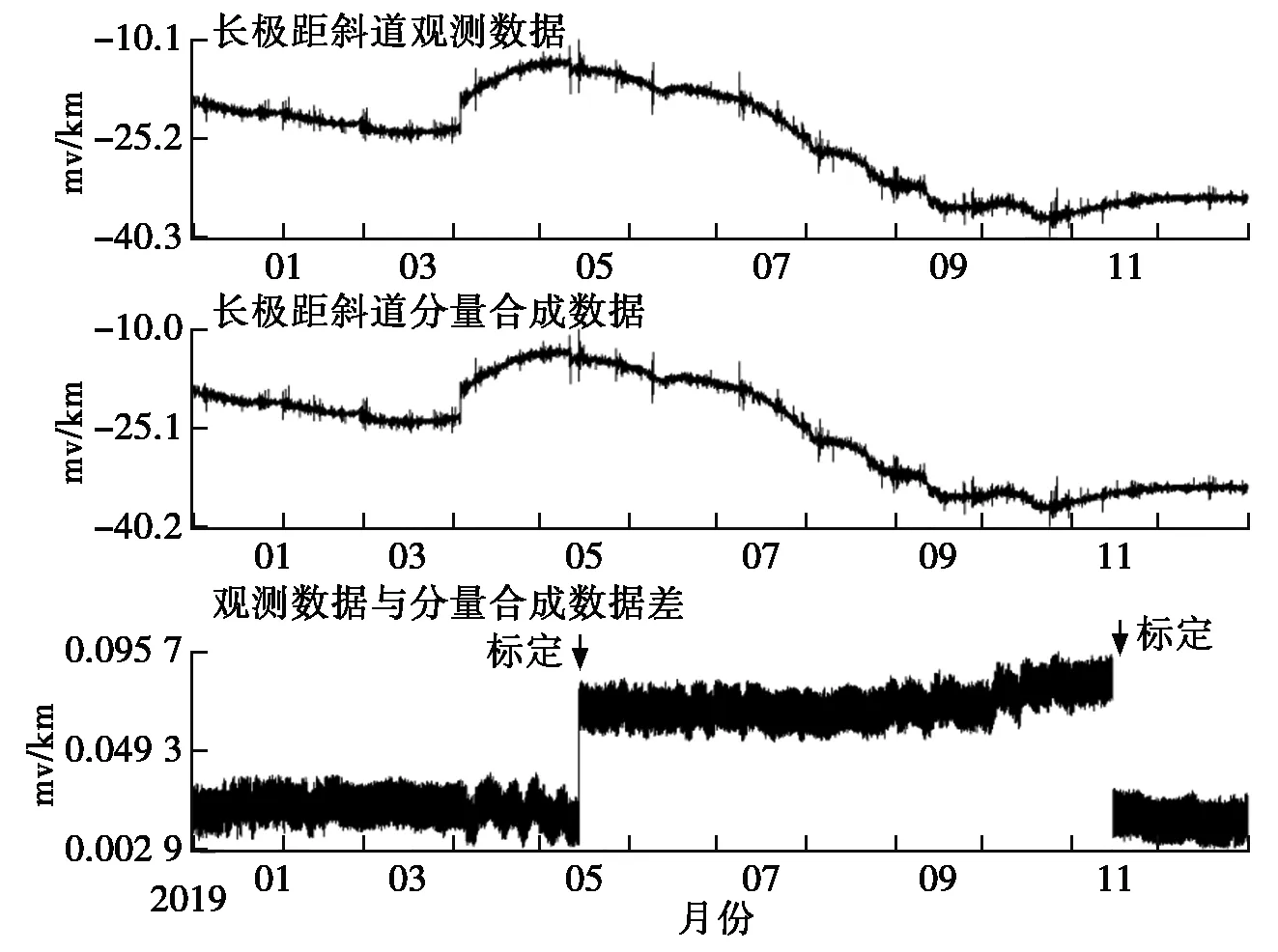

3.4 分量合成效果评价

由于地电场具有矢量特征,所以地电场观测各测道数据应满足矢量合成的相关规则,即两个正交方向的观测数据经过矢量合成应与斜道观测数据相符。符合矢量合成特征则表明观测系统运行正常。夏县台地电场布极方式为第三象限布极,根据矢量合成的规则,应满足:

表4 2019年观测数据月差值统计表Table 4 Statistics of monthly difference of observation data in 2019

图2 长极距测道分量合成结果图Fig.2 Composition results of long polar distance channel components

4 观测数据特征分析

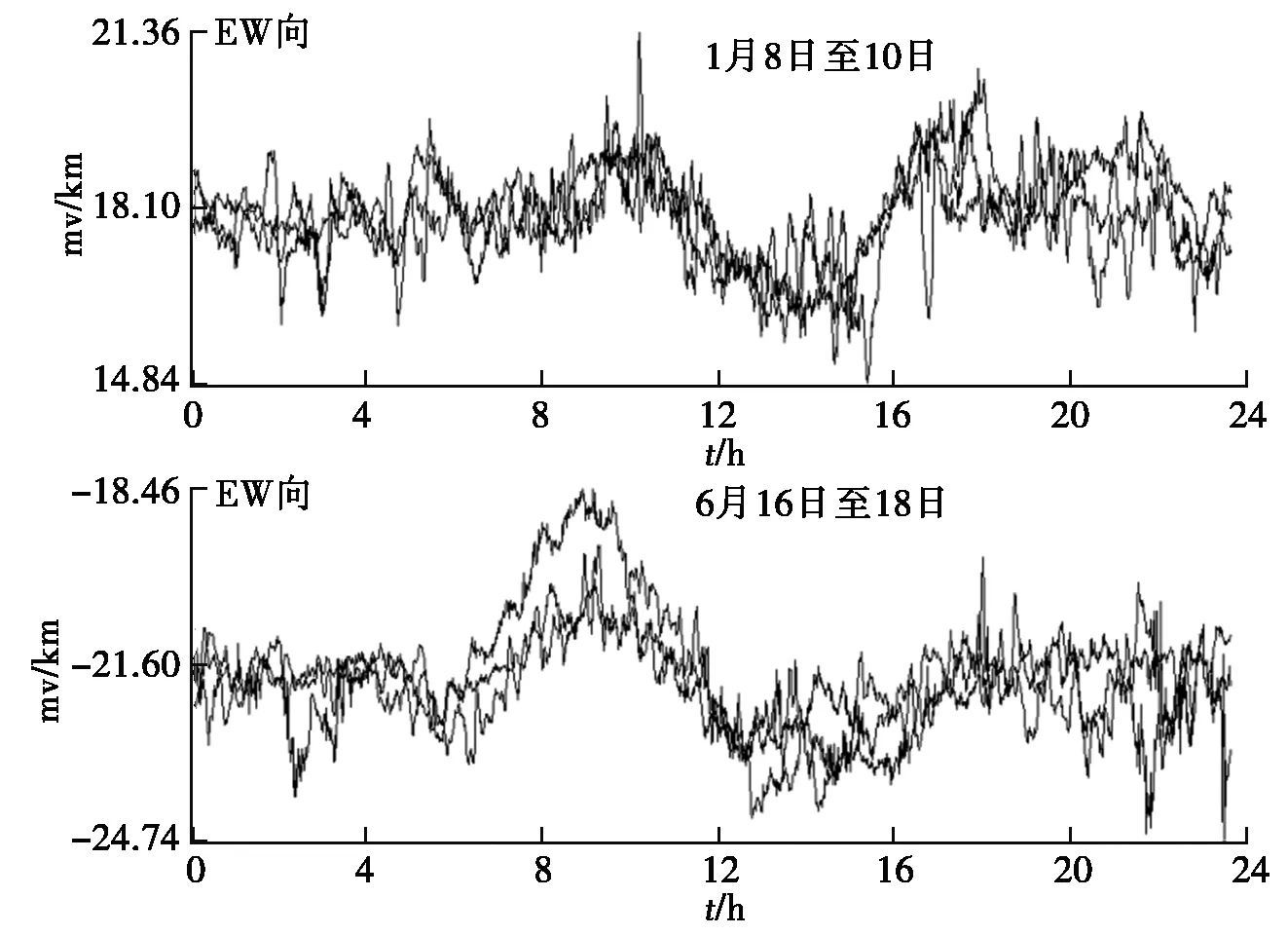

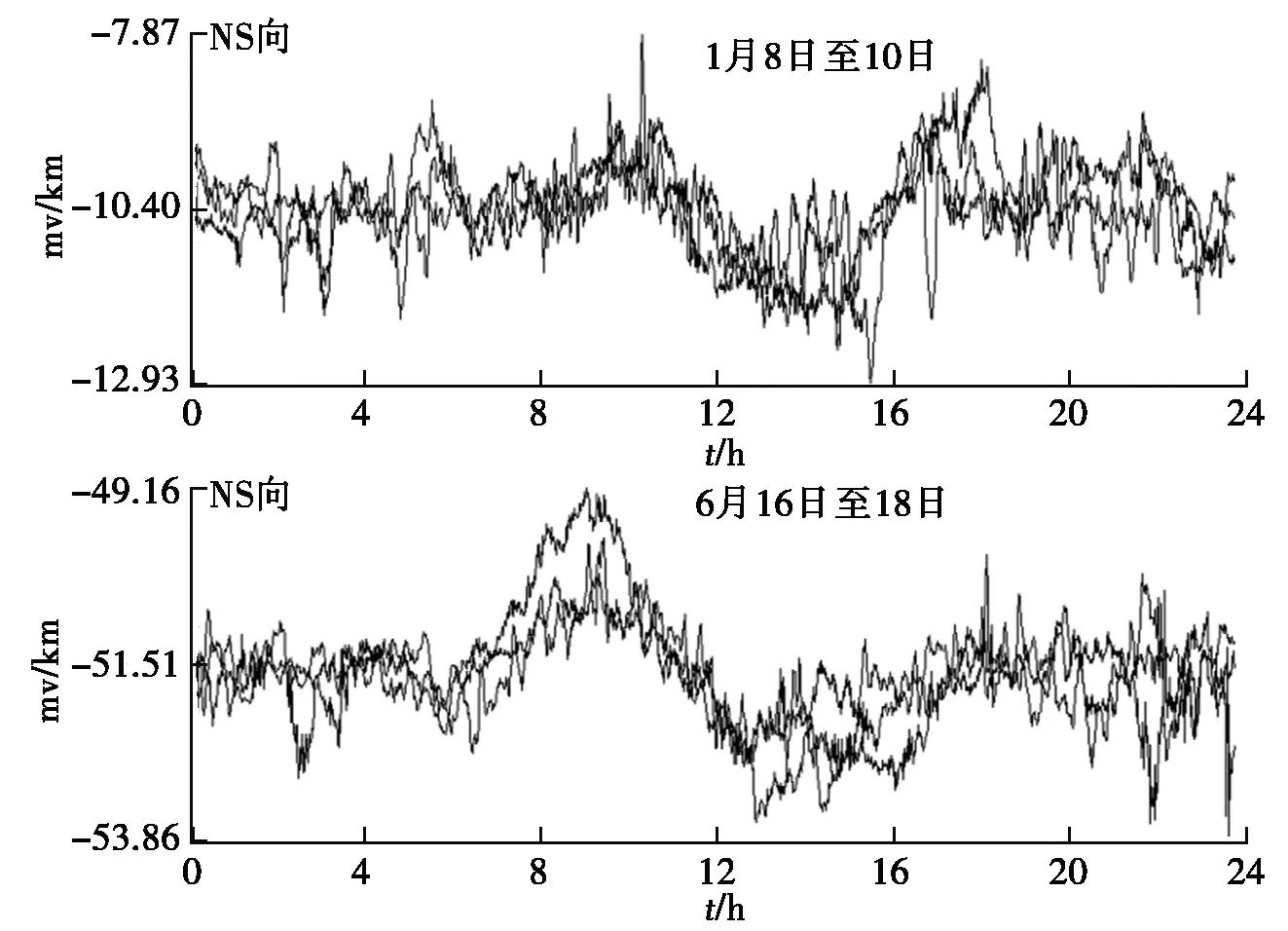

4.1 日变形态特征分析

由于台站的地理位置、地下构造、地形地貌、布极环境以及观测装置等诸多因素的差异较大,导致目前中国大陆地电场曲线的日变形态呈现多样性、复杂性的特点,主要包括“峰-谷”型、近直线型、无序变化型和混合型4种类型[4]。选取夏县台地电场在太阳活动平静日的日观测数据,绘制于同轴坐标系,总结其日变形态特征。如图4和第18页图5所示,分别选取EW、NS向长极距测道1月8日至10日和6月16日至18日的观测数据,从图中可以看出,夏县台地电场观测数据的日变形态表现为“峰-谷”型。

图3 短极距测道分量合成结果图Fig.3 Composition results of short polar distance channel components

图4 长极距测道日变化特征曲线图Fig.4 Characteristic curve of daily variation of long polar distance measuring track

4.2 极化特征分析

地电场是一个矢量,包含有变化强度和方向等信息。夏县台地电场采用两个正交的方向进行测量,即NS和EW向,通过矢量合成法可获得地电场强度的幅度和极化方位角的数据及其随时间的变化情况[5],计算方法如下:

图5 长极距测道日变化特征曲线图Fig.5 Characteristic curve of daily variation of long polar distance measuring track

选取夏县台地电场的长极距观测数据,计算地电场强度极化方位角,并绘制其随时间变化的曲线(见图6)。

图6 地电场极化方位角曲线图Fig.6 Polarization azimuth curve of geoelectric field

从图中可以看出,夏县台地电场在运行之初,极化方位角为负,即北偏西方向,之后不断向东漂移,4月8日在场地出现雷电现象后,极化方位角转为正,而后逐渐趋于稳定。目前,夏县台地电场极化方位角为20°左右,方向为北偏东。

4.3 干扰特征分析

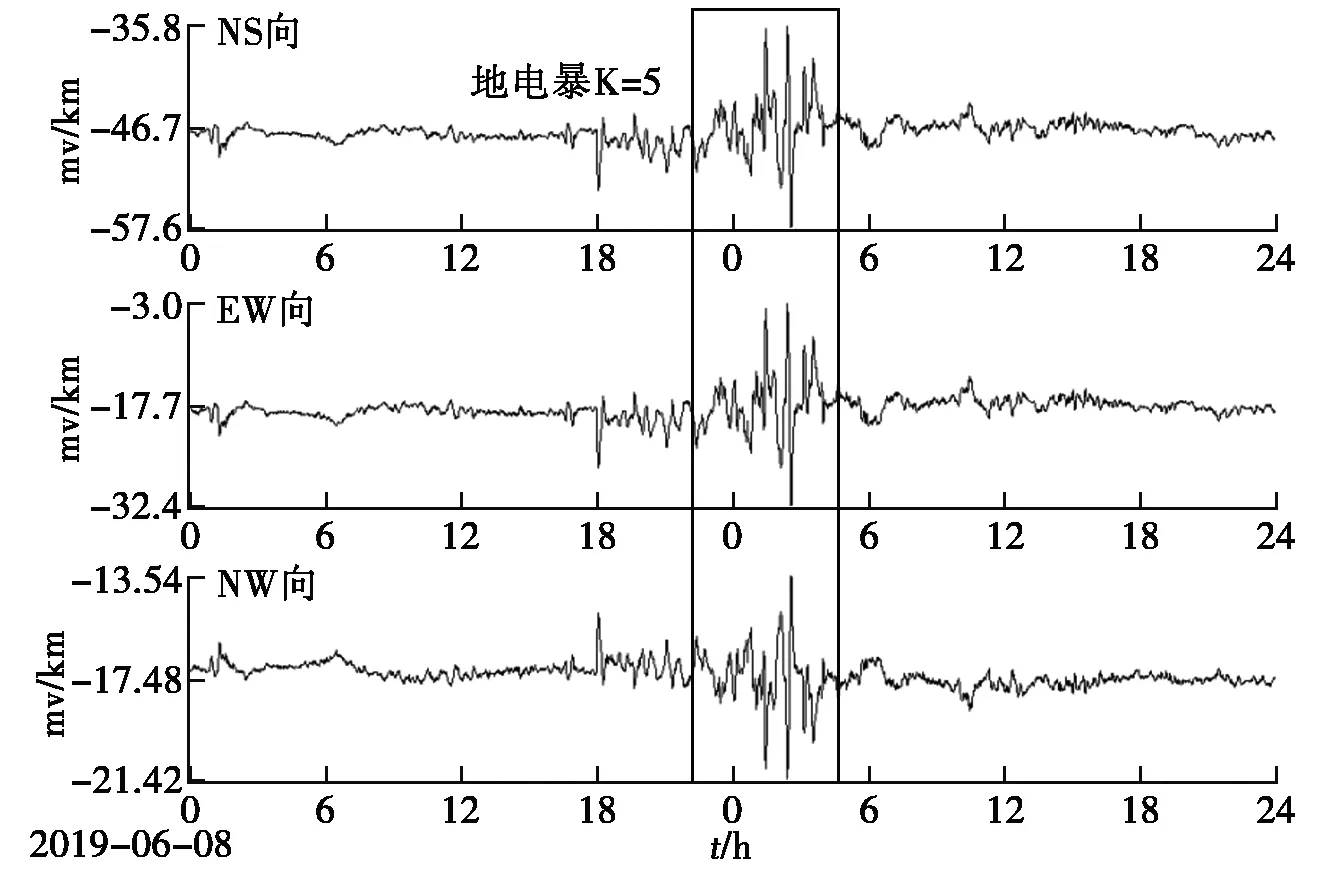

夏县台地电场观测场地位于农田内,在2019年,地电场观测主要干扰源为农田灌溉,其次还有地电暴和高压直流输电干扰。干扰的主要形态表现为阶变、漂移和突跳等,下面选取几种典型的干扰形态进行分析。图7为2019年4月7日至10日短极距测道的图形。7日,短极距测道观测数据受南端短极距电极坑附近农田灌溉干扰,相关测道的观测数据出现阶变,然后呈漂移恢复形态;图8为2019年6月8日至9日长极距测道的图形,6月8日22时至9日4时,观测数据受地电暴干扰,各测道同时出现突跳现象;第19页图9所示为2019年8月10日长极距测道的图形,8月16日观测数据多次受到昌宣线(距台站约150 km)高压直流输电干扰,各测道数据同时出现突跳现象。

图7 地电场受农田灌溉干扰曲线图Fig.7 Interference curve of geoelectric field by farmland irrigation

图8 地电场受地电暴干扰曲线图Fig.8 Interference curve of geoelectric field by earth electric storm

5 结语

选取夏县台地电场自2019年正式观测以来的数据进行分析和评价,得出如下结论:

(1) 从观测数据连续率、完整率、相关系数、归零差值和分量合成效果五方面对观测质量进行评价,得出地电场观测系统运行稳定,观测场地周边未发现持续干扰源,观测数据质量较高。

图9 地电场受高压直流输电干扰曲线图Fig.9 Interference curve of geoelectric field by HVDC

(2) 通过对夏县台地电场观测数据特征进行分析,可以看出,地电场观测数据的日变形态表现为“峰-谷”型;极化特征为线极化,极化方向逐渐稳定在北偏东20°左右;地电场观测主要干扰源为农田灌溉,其次还有地电暴和高压直流输电干扰,主要形态表现为阶变、漂移和突跳等。通过分析表明,观测数据可作为地震预测预报研究的基础资料。