火焰背后的智慧:古人类是如何生火的

张钰哲

在人类漫长演化历程的起点,旧石器时代的最初之时,我们的祖先并不像如今的我们有着强大的改造自然的力量,而人类免于在恶劣的自然条件下灭绝并不断演化发展至今,对火的利用是其中最重要的一环。人类最早接触的火可能是大自然中的野火,从畏惧火、使用火到最后掌握了人工生火的技术,人类耗费了漫长的时间。

最初的火,“上天”的赐予

如今的主流观点认为人类最初接触到的火来自“上天”。想象这样一个场景:一场雷雨过后,雷电将树木点燃,熊熊大火不仅点燃了森林中的树木,也烧死了森林中的动物,而一直茹毛饮血的祖先们,第一次闻到了熟肉的味道。长此以往,我们的祖先也许在雷电、火焰与熟食三者之间建立了一个逻辑关系,而被美味的熟食所吸引,从而逐渐地开始尝试着保存火种并最终掌握了人工用火的技术。

对火的使用在方方面面都推动了人类的进化。对火的恐惧是高等动物的一种天性,而人类在克服这种天性之后,就获得了可以利用这种天性来防御和保护自身的能力,人类可以极大地避免因猛兽袭击而丧生的可能性,为人类文明的进步与发展提供了一个安全的外部环境。研究表明食用熟食使得人类可以吸收食物中更多的营养物质,改善人类的饮食和营养结构,促进人类大脑的进化;大量的咀嚼动作也使得人类的骨骼结构产生了变化,使得颚部的骨骼与肌肉更加强健。除此以外,日本的科研团队通过对小白鼠的对比研究发现,更多的咀嚼活动促进了空间学习与记忆能力的养成。概括而言,火让我们变得更加安全,更加强壮,也更加聪明。

学者们认为学会使用火是人类演化历史上仅次于人猿分化的第二次飞跃,至今为止,人类是地球上唯一一种自觉利用火的物种。有的学者根据食用熟食对人类体质形态的影响推测人类在距今200万年以前就掌握了用火技术,然而这种观点缺少坚实的证据。根据现有的考古学资料来看,目前世界上最早的人类用火现象是在肯尼亚库比福勒地区的FxJj20AB遗址中发现的,距今约150万年。中国境内最早的明确人类用火证据发现于周口店第1地点,距今约50-70万年。用火将人类与其它动物彻底的区分开来,是人类历史上最重要的里程碑之一。

利用到创造

21世纪的今天,人类生火的方法可谓数不胜数。然而将时间倒退回数万年前,我们的祖先使用火并不能像今天的我们一样方便。从自然界获取野火存在巨大的不确定性。首先,雷电不是人类召之即来的,就算出现了雷电,也不一定恰到好处的点燃了人们身边树木,人类想要完全依靠自然的“恩赐”获得火,存在巨大的不稳定性。其次,获得的火种如何保存也是我们的祖先面对的另一个巨大的难题,大雨、大风以及潮湿的环境,都可能让来之不易的火种随时熄灭。最后也是非常重要的一点,火种携带并不便利,旧石器时代的古人类是狩猎采集者,居无定所,频繁游动,随身带走来之不易的火种也存在着较大的困难。

四种钻木取火方法。a:徒手法 b:绳钻法c:弓钻法 d:易洛魁法图片修改自蒋洪恩的《吐鲁番洋海墓地出土的钻木取火器研究》(中国文物报,2018,006版)

享受到火的好处之后对其不断增加的依赖与获取和保存自然火种的巨大不确定性,二者之间无法弥合的巨大矛盾,毫无疑问促使着人类开始了下一个巨大的飞跃:从利用火,到创造火。用火到生火,一字之差,背后所代表的却是截然不同的意义。掌握了生火的技术,意味着古人类摆脱了“听天由命”的生活。随着稳定火源的出现,人类可能的生存区域得以扩大,可以前往那些难以出现自然野火的地域或原本并不适合人类生存的环境,例如高纬度地区。生火技术使得这些地区变成了人类的生存地。

古人是如何生火的

现有的世界各地的民族学材料显示,在没有打火机等我们所熟知的生火工具之前,人类生火主要有两种方法:钻木取火与击石取火。

钻木取火的基本方法是通过在一个木制的取火板上预制一个凹槽,同时利用取火杆反复摩擦取火板,产生的木屑被积蓄在凹槽中,木屑所蕴含的热能不断累积,在达到着火点后,利用木屑点燃“引火物”从而获得火种。

钻木取火有多种方式,其中徒手法最简单也最为原始;为提高效率,可使用弓钻或绳钻法加快钻头的转速,并在取火杆顶部使用压板以增大摩擦力;在北美地区一些印第安部落还使用易洛魁式方法钻木取火。这其中易洛魁式方法效率最高,相对也最为复杂,除了常规的取火板和取火杆外,还需要惯性轮、横板与绳索(一般由树皮制成)。取火杆的上端用两根绳子缠绕,绳子的另一端分别固定在横板的两端,钻杆的下方部位用一个硬质木轮做加速器。只要轻松的让横板转动几圈缠绕一下绳子,然后双手接着向下压横板,下面的硬质木轮本身比较沉重所以产生惯性,横板上下运动,带动绳子让取火杆不间断的旋转,从而达到摩擦生火的效果。

击石取火的示意图,Char Cloth即为炭布,也就是文中所说的“引火物”。图片来自于https://jingyan.baidu.com/album/ff4116257c325712e4823781.html?picindex=4

由于钻木取火的工具为木材,而木材极其不易于保存下来,因此在考古遗址中发现的钻木取火器少之又少。然而,幸运的是在地处干燥内陆的新疆吐鲁番洋海墓地,考古学家发现了12件钻木取火器,属于晚青铜至早铁器时代,距今约3000年左右。中国科学院大学的蒋洪恩博士对此进行了一系列研究。由于没有发现弓与压板,推断当时的吐鲁番洋海先民主要使用徒手法取火。根据钻木取火器使用的木材存在主要分布于天山阴坡高海拔地区的云杉属植物与主要分布于吐鲁番盆地的杨属、柳属、铁线莲属植物,判断这些钻木取火器应当一部分是在本地制作,另一部分可能是在游牧、迁徙过程中携带而来。

击石取火也曾经是古人获取火种的重要手段。近代击石取火的原理是用钢或铁快速的划过火石,产生高温的铁屑,也就是我们看到的“火花”,利用火花点燃提前放置在火石上的“引火物”,从而获得火种。当然,在钢铁出现之前,人类自然也有着别的替代品。根据北美、澳洲和西伯利亚等地的民族学研究来看,最常见的替代品是黄铁矿与白铁矿两种矿物。除此之外,火石的选择也需要其具有较高的硬度。因此我们的祖先常常选择一种常见的硅质岩,也就是我们如今所说的燧石,这是这种岩石又被称为火石的原因。

与钻木取火不同,击石取火所用的器具容易被保存,然而考古研究者却面临着另一个难题:如何确认一个遗物曾被用来取火?考古遗址中出土的石制品大都留有人为处理过的痕迹,如何将取火所形成的痕迹与加工修理石器等所形成的痕迹区别开来,无疑是一大难题。这也是遥远的旧石器时代遗址中还少有取火用具等报告的主要原因之一。一个简单的区分办法是如果一件标本表面残存有相当数量的铁矿石成分,那么我们可以比较确信这件标本曾被用来生火。但由于铁矿在空气中容易氧化,极少有旧石器时代的标本上残留有铁矿石成分,因此这个方法在实际研究中难有用武之地。

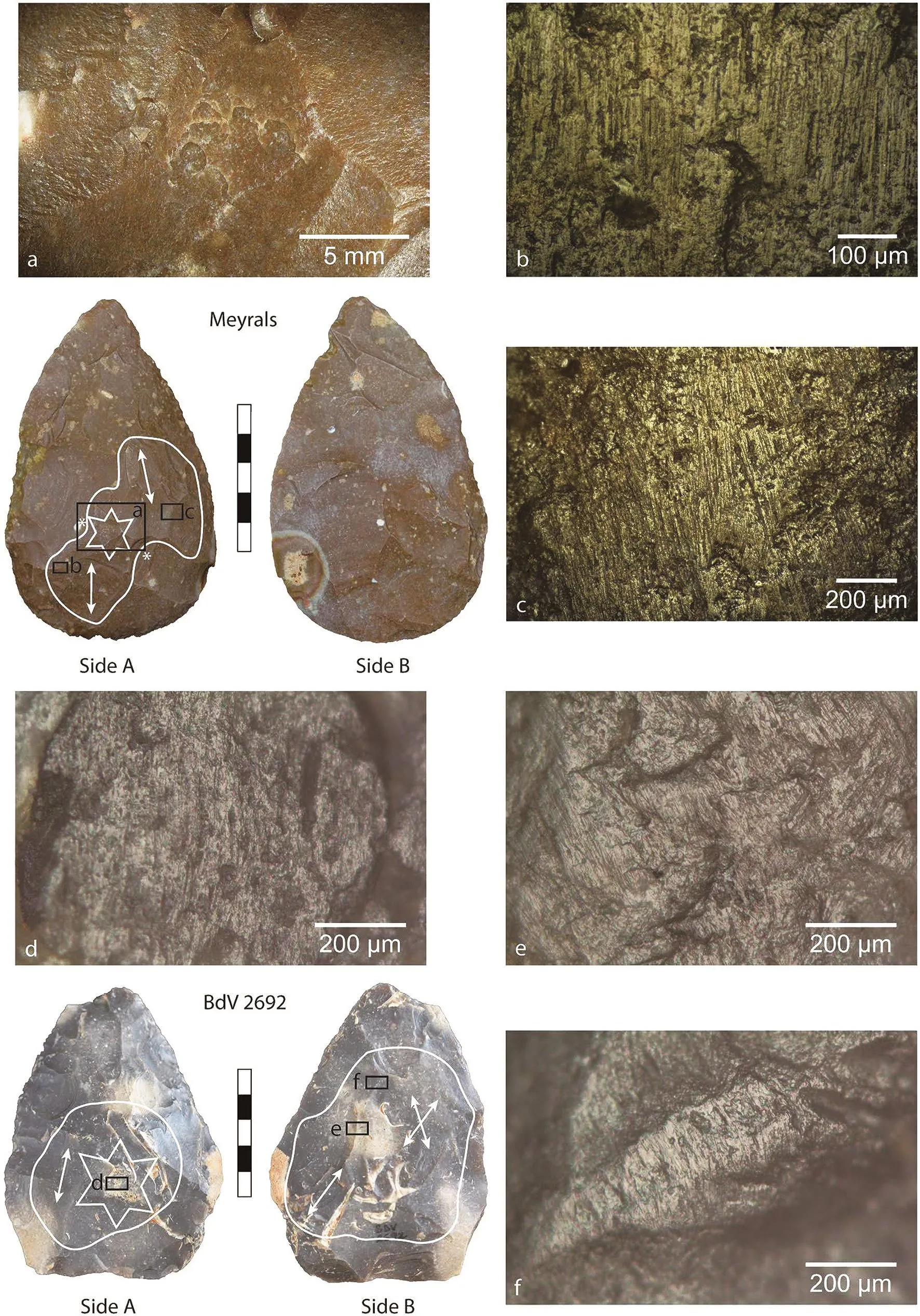

不过荷兰莱顿大学的安德鲁·索伦森(Andrew Sorensen)为我们提供了另一个思路。索伦森对法国西南部多个尼安德特人遗址中出土的石器标本进行研究时,选择通过微痕分析(在显微镜下观察石制品表面的痕迹,根据其不同的形态分析痕迹产生的原因)来判断其是否被用来生火。

索伦森选择了法国西南部地区的七个遗址(年代都距今约5万年)中出土的两面器进行观察分析,观察到的结果显示:1)在不同石器上都观察到了集中出现的与矿物产生碰撞的痕迹,这些痕迹集中分布的区域没有固定位置;2)主要有摩擦痕迹(从显微镜下可以观察到平行的条纹)与砸击痕迹(C形或圆形的疤痕)两种不同的痕迹,二者常同时出现;3)痕迹是否出现与石器的使用程度无关。特别需要注意的是,摩擦痕迹仅在两面器或一些两面器加工过程中的中间产品上被观察到,说明这些痕迹的产生应是尼安德特人有意为之的。

为了验证这些痕迹与生火行为间的关系,索伦森设计了几组对比实验。他打制了8个两面器和4个刮削器(旧石器时代一种常见的简单工具)标本,将这些标本与包含黄铁矿在内的多种矿物和岩石(主要选择了硅质岩)进行各种砸击与摩擦实验,目的在于:1)检验两面器是否可以作为火石来使用;2)将不同矿物产生的痕迹进行比对,观察是否存在相似的痕迹从而影响判断痕迹产生的原因;3)将实验产生的痕迹与考古标本上的痕迹进行比对,从而验证考古标本上痕迹产生的原因。

实验的结果证实了索伦森的猜想,两面器确实曾被尼安德特人用来生火。原因在于:1)在考古标本上观察到的痕迹与实验中利用黄铁矿和两面器进行生火后产生的痕迹一致;2)其它矿物在两面器表面留下的痕迹与黄铁矿相比有较明显的区别。二氧化锰在两面器上留下的摩擦痕迹没有明显的条纹;赤铁矿、针铁矿残留在两面器表面后难以清除,而在考古标本上并没有找到它们的残留物;3)硅质岩与两面器相互摩擦后有时会留下网状的痕迹而不是平行的痕迹,即便产生了平行痕迹也与黄铁矿区别较大:石英产生的痕迹间距较宽;砂岩和石英岩产生的痕迹密集且非常浅,有时还会出现宽深的U型痕迹;燧石摩擦后少见平行条纹状痕迹。

上面提到,虽然在两面器不同的位置都观察到了生火痕迹集中出现的区域,但是仔细观察后索伦森发现了这些痕迹的分布规律:较大的两面器上的生火痕迹主要位于器物的两面,而较小的两面器上痕迹则位于两端。通过对器物表面痕迹的分析,索伦森还原了当时尼安德特人的生火行为,从而解释了这种区别产生的原因:对于较大的两面器,一般是将其近端朝下(大部分较大两面器的近端都观察到了被挤压的痕迹),放置在引火物之上,将二者固定好后,用手握住两面器的远端,使用黄铁矿敲击或是摩擦器物的两面,从而进行生火;而对于较小的两面器,则应当是将黄铁矿固定后使用器物的两端进行敲击或摩擦来生火。

另外还有一个值得注意的现象,那就是在较大的两面器上观察到的生火痕迹大都与两面器加工过程中产生的加工和修理片疤垂直,实验结果显示这种现象产生的原因是片疤突起的边缘加大了黄铁矿和器物表面的摩擦力,更有助于产生火花。但长时间使用后片疤被磨损,会导致生火能力的下降,而这时尼安德特人会转而选择另一面进行生火,更长的使用寿命可能也是尼安德特人选择两面器作为火石的一个原因。那么在两面都被大量磨损后这件器物是否就无法用来生火了呢?答案是否定的。在很多器物上都发现了二次甚至多次修理的痕迹,这些痕迹有一些打破了原有的生火痕迹,并且在新的修理面上发现了新的生火痕迹,说明在修理过后这些两面器仍然被当作火石来使用。当然,有一些修理与使用痕迹与生火并无关系,从微痕分析的角度上来看,它们更接近切削行为产生的痕迹,说明两面器并非是专门的火石,而是一种多功能的工具。

当然,并非是每个尼安德特人遗址中都发现有这种明确的生火证据,对此索伦森提出了一个很有趣的观点:如果尼安德特人拥有可以随意生火的能力,那么他们并不一定会在每一个生活的地点生火。拥有生火技术可能反而会导致我们常见的用火现象,如灰烬层、火塘的减少。因为合适的燃料并非随手可得,而大规模的灰烬层和火塘往往意味着长时间的燃烧事件,也意味着燃料的大量消耗。掌握了生火技术的古人类并不需要维持一个长时间的固定火源,同时为了减少燃料的消耗,长时间大规模的燃烧活动很可能并不常见,进而导致我们常见的用火现象的减少。除此之外,由于两面器工具便于携带,我们可能很难在一些规模较小,使用时间较短的遗址中发现它们被用来生火的证据,因为它们很可能在人类离开时被一起带走了。

索伦森还提到,目前来看,尼安德特人熟练掌握了使用两面器作为火石进行生火的技术,但这可能并非他们所使用的生火工具的唯一形态。旧石器时代晚期的火石便以细长型为主,我们也有理由假设还存在其它形态的火石。复旦大学的陈淳教授曾在文章中提到:历史时期的欧洲常使用的火石形状为四边形,从形态上很接近欧洲发现的砸击品(pièce esquillées),不能排除史前时期的砸击石制品具有历史时期火石一样的功能。这为我们今后在旧石器时代遗址中寻找生火工具提供了一些思路:更加关注生火过程中在石器上所产生的痕迹,而非是器物本身的形态。

Meyrals(上)和Bous-des-Vergnes(下)的石器标本以及各自在显微镜下所观察到的痕迹,白线所圈区域为与矿物产生接触的主要区域。图片引用自A.C.Sorensen et al.Neandertal firemakingtechnology inferred from microwear analysis(Scientific Reports,2018,8-10065)

对古人类生火技术的研究与单纯的用火研究相比存在更多的挑战,然而挑战与机遇是并存的。在欧洲,尼安德特人至少在距今约5万年前就已经掌握了生火技术。我国境内有一些年代非常早的遗址已经观察到了明确的人类用火现象,最具代表性的就是周口店第1地点;到了距今大约4万年前后,考古遗址中发现的用火迹象就更为广泛,如宁夏水洞沟遗址第2地点、河南郑州老奶奶庙遗址、山西柿子滩遗址第29地点以及大量的南方洞穴遗址,等等。从年代上来推测,这些遗址中生活的古人类很有可能也掌握了生火技术,但目前国内的考古学研究中还少有对旧石器时代生火行为的探讨。对中国地区旧石器时代用火研究时思考古人类何时开始生火、如何生火等问题,有助于将来辨识可能存在的早期生火行为,丰富中国旧石器时代用火研究的内容。