乡土·写意· 融合

——吴冠中20世纪70年代油画的艺术特征

牛富强(山西师范大学 美术学院,山西 临汾 030004)

著名艺术家、教育家吴冠中是中国现当代绘画最具代表性画家之一。

从20 世纪50 年代开始,吴冠中一直在思考和探索油画民族化的问题与道路。他在林风眠中西绘画融合观的基础上,追求画面形式美与意境美的统一,强调形式美,追求意境美。他的论著中有关形式美、抽象美、“风筝不断线”等观点,见解独特,引起美术界的广泛关注和争论;他将中国传统艺术精神和审美理想融入具有写生的生动性和色彩丰富性的油画创作,在保持油画艺术本体语言视觉张力的同时,丰富油画艺术的内涵,形成了鲜明而独特的油画艺术特色。

一、画面题材的乡土性

吴冠中自20 世纪50 年代中期开始探索油画民族化的新路,至70 年代后期独辟蹊径。期间,抑或他在有意回避与政治直接相关联的人物画,吴冠中的油画聚焦于风景画的写生和创作。他说:“真诚地画风景,通过接触风景来接触人民,把风景当作人来画,同样可以藏情于景,画出人民的感情、泥土的气息、东方的意境情韵和西方的形式规律”。[1]这是他的风景油画作品充满乡土气息和内在情韵的基本动因。

纵观吴冠中20 世纪70 年代的油画作品,大致分为:初期(1970—1973 年)、中期(1974—1976 年)和后期(1977—1979 年)三个阶段。在整体上,各阶段艺术风格各具特色又与众不同的。

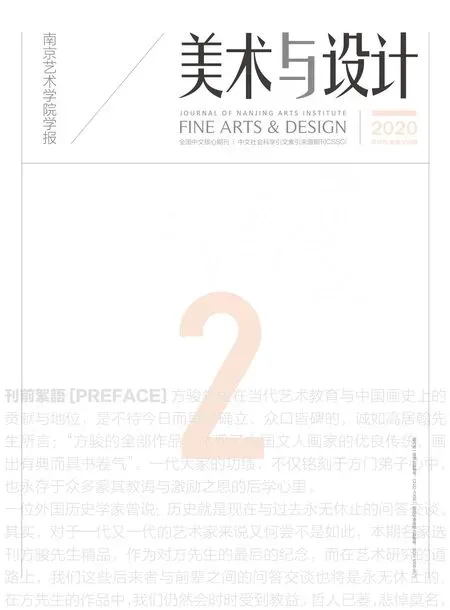

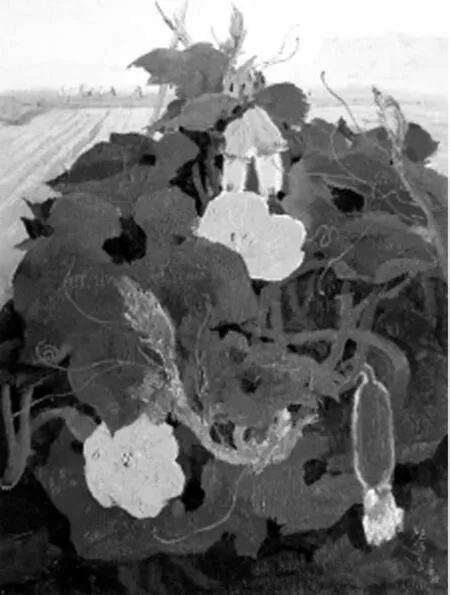

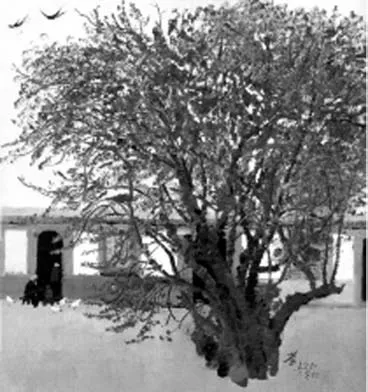

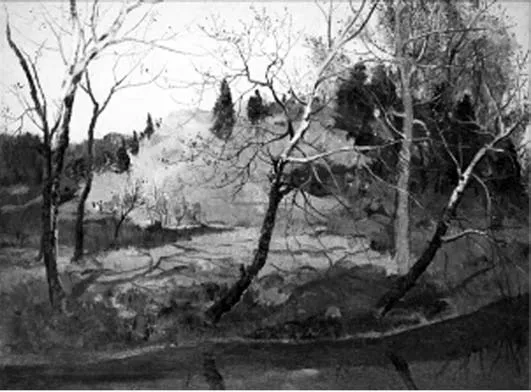

初期(1970—1973 年),吴冠中的油画作品主要表现下乡插队时所见的乡村景色,是下乡知识青年朴素心境于特殊年代移情自然风光的独特反映。画面大量运用灰绿、土黄、紫黄等色调,表现手法朴实、感人。此阶段较典型的油画作品有1972 年的《双燕》和1973 年的《紫竹院早春》。其中,《双燕》描绘下放劳动时,吴冠中夫妇偶有小聚后,分别于途中的农家小院。画面从左边葡萄架到右边树梢形成s 形的构图,以灰紫色为主调,配以黄色土墙,以及葡萄藤蔓的嫩绿色彩和些许淡黄色的小花,两只飞燕带着春意飞过小院,整个画面充满了无限生机和浪漫的诗情。《紫竹院早春》则采取层层递进的表现手法,将河岸、近景和远景的树木及远方的土丘形成环状构图,枝条舒展而又极具张力,兼具写意性与韵律感,展现出一种和谐的构成关系。画家赋予树木以独立的人格与品性,表现它坚韧不阿、风骨独立的生命力量,这是中国传统绘画意象性的形神传写观念与西方现代绘画中的表现主义理念之融合。

《双燕》1972

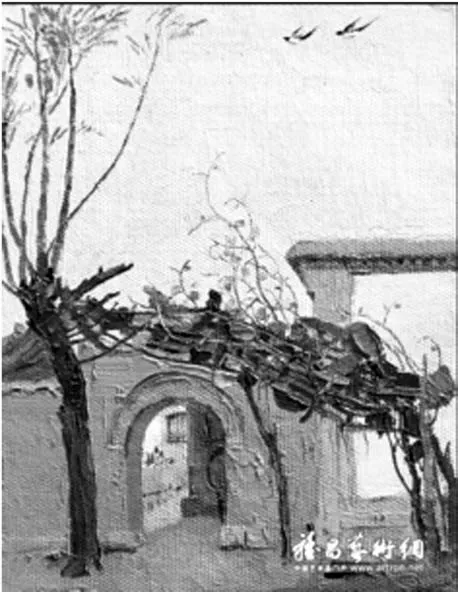

《瓜藤》1972

这一时期的主要特征是多表现劳动生活中小的场景,构图饱满,以近景为主,中景为辅,较少有远景。创作手法上注重细节的描绘,繁而不乱。情感上则是对植物旺盛的生命力倾入更多的关注,既遵循客观物象,又有别于现实形与色的画面情境,呈现出既有中国传统绘画共性的内在意蕴,又具有西方现代绘画个性抒发的外化情愫。

中期(1974—1976 年),吴冠中在绘画题材上着重表现中国北方乡野和南方村镇的景色。表现北方景色的作品有:1974 年的《苖圃》《北国山村》,1976 年的《桃花》《小院春暖》和《北方农家》以及1977 年的《金色田野》等作品。表现江南风景的作品,如1974 年的《太湖群鹅》,1976 年的《漓江竹林人家》和《海岛渔帆》1977 年的《鲁迅故乡》《井冈山刘家坪风光》和《江边古木》等。

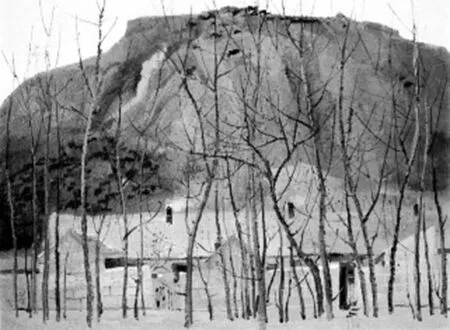

描绘北方景色的风景画中,吴冠中突出表现他所感悟到的那种浑厚、质朴。《北国山村》采用竖式构图,突显山的雄浑与天的空朗,伴随春风,树枝上的嫩绿新芽传递着春的消息,溪边红色的洗衣女、屋后粉色的桃花以及山下的白色房、至山下的深绿色树木,再从此向左上与绿色灌木相接,通过受光的黄色山脊延伸到山顶,连贯成了一条S 形曲线,这条“龙脉”笔断意连,运用 “高远”“深远”、两种表现方法将画面意境延伸到大山之外。《北方农家》,通过有透视的篱笆将远近树木连接通向远方,在土路消失的方向交合,平房前蹲着喂鸡的红衣少女与蓝衣男童,篱笆内支架下葱郁的瓜叶间垂吊着金色的大小南瓜,宛若一曲金秋的赞歌。交错伸展的树枝秩序而有节奏,构成疏密有致的空间分割,丰富的色彩包含点、线、面的交融,写意中兼具西方的形式构成。《小院春暖》以大面积的暖灰基调,描绘了初春乍暖还寒的山村景色。近景光秃的树木隐约吐露新芽,中景的房屋与树枝交错纵横,门前的孩童成为点睛之笔,洋溢着家的温馨暖意。画家借助远山和天空丰富了画面的空间层次,使意境更为深远。远近树木的横向排列是将画面进行了纵向分割,使中景的房舍构成了一种扑朔迷离的形式美感。从其北方风景油画作品中,我们不难看出,不论是树木的疏密排列,枝条的有序交错,还是房屋的块面分割,都是吴冠中运用点线面进行抽象形式美感的重要探索。

描绘南方景色的风景画中,吴冠中对于水乡题材有着更为细腻和生动的感悟。《太湖群鹅》是他1974年在太湖渔船上的写生之作。画面左边直立的渔网以弧线状引向远处乌黑的渔船,形成弧线状构图。乌黑的杠杆、秤锤起到了稳固画面的作用。画面右边前景部分白色的鹅群是画面的主体,画家竭力追捕其变幻,以迅疾跳荡概括的笔触,捕捉银亮湖面上白色块的聚散、碰撞,其间的抽象韵致,使画面呈现节奏、充满活力。此作打动了无数观者的心灵,成为中国油画史上重要作品。《江边古木》黑色的古木在画面二分之一处从画外斜倚在江上,枯枝新芽依势伸展舞动,将远山和天空推向更远,两条浓淡相宜的婀娜倒影将江面分割成三个抽象色域,江岸远处暖黄色房屋中跳出一抹白色,令画面充满生机与情趣。从江南水乡这类题材的作品中,不难看出,吴冠中这一时期对于东西方绘画中黑白灰和点线面的融合,尤其是彰显线条的节奏和韵律以及抽象情趣和意味是他的主要探索方向,也是他日后作品的主要追求。

这一时期较初期的主要特征是在构图上场面大,景深远。创作手法相对自由,注重主观处理,在西方的块面构成与国画线条韵律中探寻形式美,并将以虚写实的手法融入其中,呈现出更为深远的意境。

后期(1977—1979 年),吴冠中主要画江南题材,较少描绘北方风景。在抽象与具象以及块面与线的形式之间寻找契合,作品色调和谐、唯美, 意境清新淡雅,极具艺术感染力。其这一阶段的代表性作品有:1978年创作的《江南园林》《西双版纳榕树》《西双版纳村寨》和《北京雪·一九七八》,1979 年的《鲁迅故乡》《嘉陵江边》《北国风光》和《大巴山中》等。

《房东家》1972

《紫竹院早春》1973

《北国山村》1974

《小院春暖》1976

《北方农家》1976

《太湖群鹅》1974

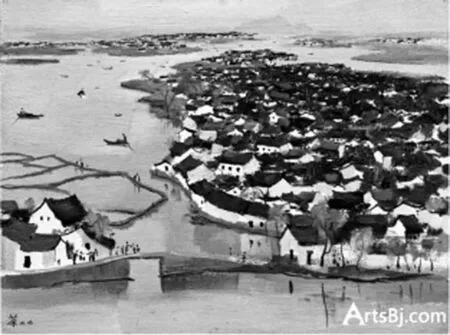

在《江南园林》和《鲁迅故乡》等表现江南水乡的作品中,吴冠中借助中国传统方法,移山造景,多以“深远”来经营空间的纵深与广阔,笔法上更注重具象中的抽象美感。《江南园林》从中国画中获得启发,以“高远”来表现山石,以“深远”来表现空间。视线透过太湖石看远处的亭廊,将思绪引向深远,以近乎抽象的曲线与块面,呈现江南的素净之美,给人以无限的想象空间。《鲁迅故乡》以俯瞰式构图,密集的大块黑色构成画面主体,与湖面和白墙形成黑白灰,点线面的对比,极具抽象形式美。画家移步换景,表现出“绿水人家绕,河网穿其间”[2]的温润江南美境。

描绘南方风光的《嘉陵江边》和《西双版纳榕树》等作品,画家多以充满张力构图来表现“深远”的意境。《嘉陵江边》有中国山水画的构图特点,垂直的山崖和崖体缝隙中长出的古松构成画面主体,舞动的枝叶向右下方伸出画外,透过交错的树枝把嘉陵江边的诗情画意引向虚无缥缈的远山和天空。《西双版纳榕树》更是将“深远”运用到极致,一棵大榕树将画面分割成大小不一的抽象空间,透过苍劲的枝条与藤蔓欣赏远方虚实有致的景色,淡蓝天空下的一抹白色让现实通向虚无。

在描绘北方景色中,吴冠中则不同于以往的具像描绘,而是将中国水墨表现形式融入画面,以实写虚。画面构图更加简洁大气,极具抽象形式美感。《北京雪·一九七八》就是这一时期代表作,画面从左边河岸线向右边消失,再从右边倾斜的树木延伸到最左边的树梢形成S 形构图,从春雪到将要发芽的树枝,虚实相生,意蕴深远。

这一时期主要特征是江南题材居多,借鉴国画的元素,景深表现更为深远。画面单纯、简洁,写意中探寻抽象的意向表达,且不失具象之线,意境高远,气象万千。

吴冠中70 年代油画作品所表现的乡土风貌,一部分是他下乡插队时的北方风光,另一部分是他旅行写生的南方风貌;一个是每天生活劳动的农村景色,一个是熟悉热爱的家乡风光。不论是北方乡野还是南方村镇,这些从劳动生活中得来的真切感受,都呈现出一种厚实朴拙的乡土性,同时具有浓厚的中国韵味和东方气象。

《江南园林》1978

《鲁迅故乡》1977

二、创作理念的写意性

绘画艺术自产生之日起,其形式语言就是不断发展的,越能反映物象特征的、单纯的、明确的形式构成就越能让人理解。

吴冠中在写实绘画的基础上,运用西方现代艺术的形式美法则,以平民心态和中国文化艺术之魂为创作基础,创造出一个相对独立的绘画语言空间。我们通过他20 世纪70 年代不同阶段的油画作品,可以领略其贯穿于始终的写意性创作理念及其动态发展的绘画艺术探索历程。

70 年代初期,吴冠中以“粪筐画家”[3]的身份确立了自己的“专家鼓掌,群众点头”[4]的艺术奋斗目标。吴冠中对待绘画艺术始终像孩童般纯粹而诚实的态度和做法,令人敬佩。他以顽强的毅力沿着自己认定的方向和表现方式独立探索。他认为,要让专家鼓掌,艺术作品必须脱离真实物象高高起飞;要让群众点头,风筝必须不断线,具象之线不断,人情之线不断。这是吴冠中艺术发展的思维逻辑。正如美国学者高居翰所言:“吴的绘画充满了最能集中反映本世纪中国艺术面貌的各种特点,即东西艺术的汇合与杂交。事实上,西方画家或者在外国生活的中国画家,很少会像他那样义无反顾地甘于‘非驴非马’,也不会接受‘群众点头’这个评价标准。在这两方面上,吴比徐悲鸿、吴作人,甚至朱屺瞻等受西方艺术影响的其他中国画家都要走得远。”[1]吴冠中在后来回忆那段时光,乐观地认为那并非是坏事。甘于寂寞,踏实工作, 尊重自我感受,不追逐名利,其实正是令其修成正果、安贫乐道的世外桃源。

这一阶段,吴冠中主张对民族画眼和西方画眼进行深入了解,坚持尝试中西结合的原则,即“先分后合”“先纯后杂”[1]的方式解决中西绘画融合的问题。他常告诫学生,画面中孤立地谈颜色搭配和谐是没有意义的,一切要服从于自己的内心感受,并且强调画面的形式感和意味。[5]具有典型性的油画作品如1972年创作的《洗衣歌》选取了当年农村平淡无奇一个场景,他以独特的审美情怀,简洁的绘画语言表现了青年妇女在河边洗衣的景象,作品朴实浑厚、清新和谐及宁静淡美的艺术境界,体现出浓郁的地方特色与抒情诗般的感染力。整幅画面在造型上不拘泥于表现光影变化下的明暗立体效果,而以平面的形式表现物象,并且结合国画中线条的笔法。最突出的是河水中涟漪的表现,以笔杆代笔直接划出,给人以轻松、自然、灵动的感受;在形式上河岸的两道曲线的延伸表现形成s 形构图,灵活生动,树木与河中的倒影形成垂直线,与洗衣而泛起涟漪的圆弧线产生对比,从而突出洗衣妇女;在色彩上,没有细碎的描摹,只注重色块之间的黑白对比和冷暖互补关系来烘托主题,这些无不体现出画家在写意性上面的的探索。

《洗衣歌》1972

70 年代中期,吴冠中开始在东西方绘画艺术之间寻找一种单纯的契合点,并尝试在中国南北艺术之间寻求油画表现形式的融合。他的油画作品从造型和用色技巧方面虽源于西方,但画面意境却更多为中国化的美学思想体现。1974 年,开始探索以油彩和墨彩画同时创作,可视为其绘画历程中的大分界点。同年,他在《关于抽象美》中阐明:“抽象美是形式美的核心,人们对形式美和抽象美的喜爱是本能的。”[6]他认为:一是艺术贵在厚实基础上的独创,只会重复别人的味道是没出息的。我们要了解前人,丰富知识,总结经验,找到自己的创作道路,用自己的语言、自己的方法,做自己的味道。二是作画要先立意,后根据自然物象选取自己所需的因素加以强调,使自己逐渐具备从自然物象中看此见彼的能力。[6]三是画面形式的锤炼。他认为,不提炼形就不理解美的所在。形式不是唯心杜撰的,而是客观存在的。自然界是提炼形式的源泉,前人的名作是分析形式的捷径。炼形就是去掉渣滓,像中国的画筋,去掉多余的东西,把柔韧的刚留下来。炼形就是学习语言,如同造句,能说长句子,也能说短句子,能说得深奥,也能说的通俗,抒情达意,应用自如。炼形往往带来变形。变形不是变而是对物象美的特质加以强调。即使是画一个人的腿,也是为了表现整个人体美的特质,而不是给膝盖画肖像。[1]吴冠中进一步说,“传统的形式是多样的,形式本身也是永远在发展的。油画民族化当然不是向传统形式看齐, 我先不考虑形式问题。我只追求意境、东方情调和民族气质”。[7]从吴冠中这些主要的观点,我们可以看出,他对于东西方绘画的融合有着清晰的思考。他将意境、东方情调和民族气质的表现置于首要,而将绘画形式作为从属于主题表现的部分来探索油画的民族化新路。这一切可以从其具体的作品中获得形象的呈现。

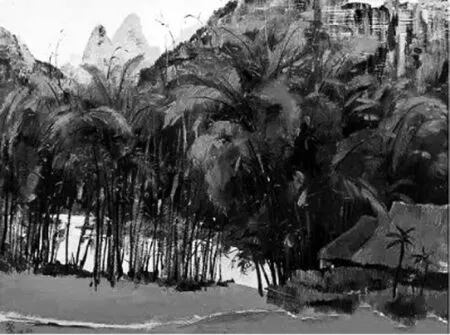

吴冠中的油画创作中有众多表现漓江题材的。1976 年的《漓江竹林人家》,选取平淡朴实的自然一角,以写意的笔法创造了丰富的细节与深远的意境,前景弯曲的小径、弧形环绕的竹篱笆、一旁的小树与高耸的丛竹,通过线条的疏密浓淡,构成富有节奏韵律线条;再以概括的笔触表现大片竹叶的阴阳向背,轻松呈现出树叶生长的方向和力度,抑扬顿挫的笔法下构成了画面主体的面;右边的背景峭壁,以大笔扫动,利用木板文理形成类似中国书画用笔的飞白效果,表现出了山石的苍茫与质感。远山暗部的笔触,巧妙运用古代山水画的“苔点”,既客观再现自然,又呈现画家内在精神转化的风景意象。这种表现源于传统绘画元素的继承,是写实画面透露出的写意笔意,具有浓郁的中国式审美意味。

《竹林人家》1976

1970 年代以前,吴冠中的油画作品比较具象,他说写生并不是抄袭对象,写其生,重在对“生”的体会。[8]到20 世纪70 年代后期,吴冠中把中国水墨元素更多地融入油画作品中,弱化画面的具像性,以实写虚,大胆进行形式美的探索。

1978 年初,他创作的《北京雪·一九七八》,是吴冠中作品的重要转折。从这幅作品开始,画家以中国水墨画观念融入油画创作,从冬雪中透出春的消息。在造型上,笔触奔放,尤其是树木的塑造,忽视西方绘画的光影变化和色彩的丰富细腻,而如同中国水墨的墨色变化概括出明暗层次的渐变。画面构成上,大胆进行形式美探索,前景白雪与中景倾斜于画面右方的树干到树枝,直至冲破画面,形成s 型构图,烘托出作品主题。色彩上以棕色调为主,地面雪的白色与树干上重的黑色及背景的灰棕色形成黑、白、灰的色块对比,色彩简练明快。这幅画作是吴冠中在油画民族化的探索方面具有原创意义和影响深远的开山之作。创作于1979 年的《北国风光》,是吴冠中以毛泽东“山舞银蛇,原驰蜡象”(《沁园春· 雪》)诗意的意象创作。画家通过明暗的变化,以概括的中国水墨画笔法勾勒群峰的明暗面,在主峰脚下的暗部,以数笔概括勾勒群山的层次。前景主峰的阳面连接侧面的另一座峰峦,峰峦深处的高坝又环绕于主峰背后,引导观者视线绕主峰环视一圈又投向更远的群山,四周景物相互呼应环绕着主峰,形成弧线状。周围的配景也彼此间通过林海、火车、水坝等,保持虚与实的内在联系,体现出画家对形式美的独特探索运思。画面色彩以素白为主色调,借鉴中国水墨画的黑白布局,营造“千里冰封”的苍茫意境。

纵观吴冠中70 年代三个时期在油画写意手法上的探索,可以看出,早期的写意性语言探索中有些拘泥于客观现实,部分作品略显拘谨。如1972 年的《双燕》。中期开始融入水墨画的观念与表现手法,作品在具象中抽离出形式美感,写意中寻求抽象意味,作品平面化而不失空间感。如1974 年的《太湖群鹅》。后期则更加注重简洁的抽象形式因素,但仍不失与自然物象的联系。写意性更加自由,笔意奔放,具有音乐感,意象表达更加单纯,追求大的情韵与意境,《北京雪·一九七八》就是此时的代表作品。画面气象的转变,同时也反映了画家创作心态逐渐趋于自由,创作理念的写意性日益深广。

《北京雪·一九七八》1978

三、艺术风格的中西融合

吴冠中认为美是科学的,是可以被分析和解剖的。他强调绘画必须将视觉形式放在第一位。[9]此种观点,正是吴冠中绘画艺术呈现出与众不同形式的先导。

我们在吴冠中20 世纪70 年代的油画作品中,可归纳出如下特征:

(一)具象中寻求抽象的形式美

画面点、线条与块面相结合。点、线、面为单位的形式元素隐藏于色彩之下,抽象形态成为具体形象的概括与升华,产生视觉美感。

吴冠中的油画在画面造型上擅长运用线条表现,他结合国画运笔,气韵贯通、简练概括,以形式美法则将线与面,情与境完美交融,充分将中国传统绘画的精髓——线和西方绘画造型体系的核心——块面这两种不同的表现形式进行了开创性的结合。

1974 年,《苗圃白鸡》采取中西融合的表现手法。以线条为主要造型手段,表现大面积树木结构的节奏与韵律。垂直的树林形成竖线,树林近景与远处的山鸡形成虚实相生的S 形线,将观者的视点引向密林深处,呈现出中国画的审美意趣。色彩上,地面、远山与天空以块面概括手法,呈现土黄、灰绿与灰蓝三大色块,黑白、大小、疏密有秩的山鸡以点的形状成为画眼。整体给人以点、线、面结合的抽象形式美感。

《海岛渔帆》创作于1976 年,作品采用以面为主,以线为辅的造型,借鉴中国水墨画的韵味,同时大胆尝试材料肌理运用。画面采取曲线构图,近景由海岸与山石的边线形成丰富而流动的律动感;以海面的蓝色、山体的棕色与天空的淡蓝,形成单纯而明朗的色彩效果。吴冠中将中西画法充分融合,平面中寻求空间层次,具象中探索抽象美感,不断拓展油画的表现语言,使之更具中国意味,对当代中国油画创作产生了深远影响。我国当代油画家赵开坤和黄菁的作品即深受影响,并因此衍生出大批类似风格的年轻油画家。

《北国风光》1979

《苗圃白鸡》1974

《海岛渔帆》1976

《鲁迅故乡》组画之二1977

(二)中国画构图形式引入油画

吴冠中擅以传统中国画的全景式、鸟瞰式构图描绘江南水乡的同时,还善用直接特写式构图,最具代表性的作品是1977 年的《鲁迅故乡》组画之二。吴冠中因喜欢鲁迅而视鲁迅的故乡为自己的故乡加以描绘,并成为他作品表现的最佳题材。

《鲁迅故乡》组画之二与同类作品所不同的是表现江南冬季,这在吴冠中作品中极少见。画面选取近景,醒目的江南白墙黑瓦的建筑,狭窄小巷穿越两壁高墙,营造出深巷古宅的幽貌,使画面空间得以延伸,迁想巷后风光。构图简约而不简单,点、线、面穿插应用恰到好处,不经意间暗含精密的巧思。画面以素白色为主调,黑瓦白墙的强对比,配以淡青色的天空,形成淡雅明快的和谐关系,展现南方特有的温润,使人沉浸于白居易《忆江南》的诗情之中,寻味水乡细腻的情思。

1978 年创作的《西双版纳榕树》,是吴冠中早期油画中罕见的大画幅作品。画面大胆直接地采用近景特写式构图,空间安排巧妙有序。古朴苍劲的老树作为画面主体,造型以线条和块面相结合表现,榕树的枝条以线勾勒出前后走向,树干以明暗色块表现膨大的体积,其盘根纠结、生意盎然。色彩浓厚亮丽,以翠绿色为主调,注重画面前后的纯度变化,有秩序地将画面空间扩大,尽显西双版纳的热带雨林特点。

《西双版纳榕树》1978

《金色田野》1977

(三)平光和平面化的块面组合应用

吴冠中在处理画面物象的前后关系时,不以表现物象的光感和体积为目标,而是注重不同形体的面积分割与视觉美感的传达,借鉴中国画的美学理念,采取平光表现,把繁杂立体的客观物象概括为平面的组合,运用色相、明度及面积等区分表现画面的空间。

吴冠中在1977 年的《金色田野》中表现物象时,摆脱光影的限制,以平面化的表现手法,将不同形态的土黄色麦田与紫灰色远山及蓝色天空三大色块组合、穿插,形成从大到小的面积分配,黄色为主,灰紫色和蓝色点缀,又有树木的重色黑,并充满装饰趣味。背景的灰色,使画面形成响亮而抒情的灰色调。1977 年的《井冈山刘家坪风光》和1978 年的《风景》也都采用平光技法,追求平面化处理,以色彩的明度、纯度及色相变化把天空与远、中、近景的几个块面加以区分,强烈而有装饰意趣,同时又具表现性特点。画面既具有北方的洒脱,又具有南方的细腻,极具特色。

(四)黑白色及民间装饰性色彩运用

在70 年代后期,吴冠中深受导师苏弗尔皮(J.M.Souverbie)的艺术观念影响。他认为,眼界不能只停留在自己所认定的狭窄空间,去画别表现过的灰灰的雅雅的味道,要对造型简练、色彩强烈的中国传统的民族味、民间味多去尝试。[1]同时他也从鲁迅在《故乡》对江南水乡的文学描绘中得到启发,运用素白和银灰和黑色探索油画民族化和形式语言上的探索,给人以朴实和典雅,意境深远。黑、白、灰为主调的江南题材作品也成为吴冠中艺术创作中的重要代表。吴冠中还大胆借用我国民间常用色彩如:粉红、粉绿等较为鲜艳的颜色点缀画面,不仅具有装饰意味,还增强了作品的生动性和艺术的感染力。

在1979 年的《大巴山中》,是深刻反映吴冠中70 年代末的创作特色的作品。画面造型采取平光,以平面的形式概括表现山体及天空,从山体的层峦前后到远山和天空,组成流畅的曲线流动感,节奏轻松优美。色彩以黄棕色为主调,加入翠绿苔点、红,表现出重峦远景、及眼前的山石嶙峋的景色,描画雨后氤氲、山花烂漫的景象。斑斓色彩,看似漫不经心,错落有致,在灰色调中分外夺目。层层相迭的棕灰色中,加入翠绿苔点、红花点缀,用细挺的刀锋或笔杆勾勒错落有致的线条,表现富有节奏,明快而生动的草木枝干形态,也是吴冠中最具代表性的表达方式。棕色和黑灰白色调是吴冠中的最爱,它们能赋予风景一种中国特有的乡土风情与恬静雅致,体现他的个人文化修养。中国民间浓艳的色彩应用于画面,是吴冠中具有创造性的突破。

《大巴山中》1979

吴冠中在中西融会的艺术实践道路上,画面构成形式上从来不是单纯的为了形式而形式,他始终抱着一颗充满活力的创作精神,在形式中追求画面的意境,正如他说:“我爱绘画中的意境,不过这意境是结合在形式美之中,首先需要通过形式才能体现。”[10]在具象中寻求抽象美,但仍保持“风筝不断线”。不论是融入中国画的构图形式还是平光的块面组合以及民间色彩的运用,都是他在两种不同文化基础上探寻绘画语言的融通和嫁接,内心的表达还是东方的审美观念,作品追求的仍是中国文化精神。

结 语

纵观吴冠中20 世纪70 年代油画作品,呈现出三个艺术特征,题材乡土性表现在以生活为源寻找灵感,立足本土的自然山川和田园乡村,追求内在的体悟;创作理念的写意性表现在回归中国传统写意精神,在传统中吸取营养而不被传统束缚;艺术风格的中西融合表现在中国与西方绘画的理念之间寻求契合,从东方的天人合一,物我共生的思想走向西方现代艺术观念,继而回归传统,走向融合。无论是其北方的风景,还是江南的水乡和园林,也不论其追求的形式美,还是抽象美,都蕴含着东方情韵,凝结着创新与融合的精神。

吴冠中将西方现代艺术观念融入中国审美意境,引领中国古典美学观念走向现代油画艺术创作。他在这一时期的油画探索与实践对20 世纪80 年代以来的油画创作产生了重要的影响。